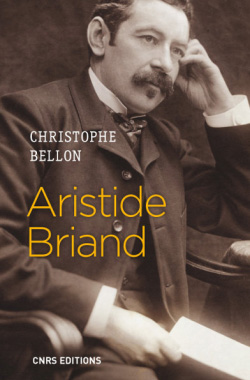

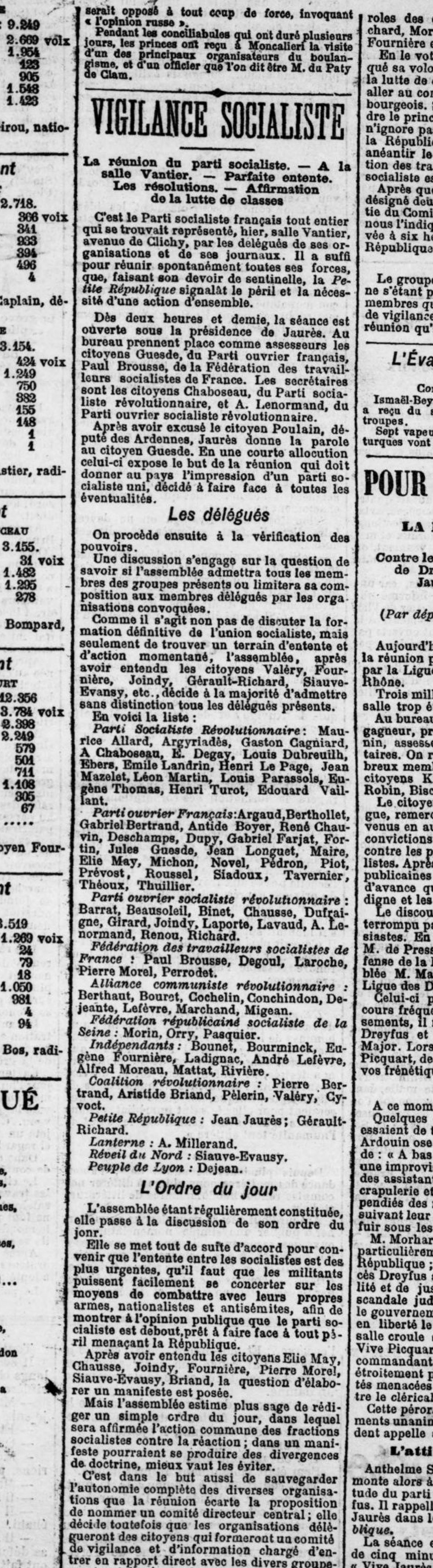

A paru, en 2016, aux éditions du CNRS, une nouvelle biographie de Briand due à Christophe Bellon, après, en autres, la grande hagiographie de Suarez et les ouvrages plus récents de Bernard Oudin (1987 puis 2004) et Gérard Unger (2005). Christophe Bellon a signé avec cet Aristide Briand, un livre d’un immense intérêt mais qui, sur le chapitre de l’Affaire, nous laisse quelque peu sur notre faim.On ne peut reprocher à Christophe Bellon d’écrire que Briand « décid[a] de suivre Jaurès » (p. 68). On comprend bien qu’il s’agit d’un raccourci d’expression qui permet de faire comprendre au lecteur que Briand fut de ceux, parmi les socialistes, qui choisirent tôt le camp de la Justice et de la Vérité. Toutefois ce raccourci doit être discuté parce qu’il révèle à notre avis une erreur de perspective. Briand était à cette époque socialiste, c’est une certitude, mais, comme le dit justement Jacques Julliard, « cherch[ait] encore sa voie[1] ». En janvier 1898, socialiste indépendant, directeur depuis un an de La Lanterne, il était loin encore, contrairement à ce que dit l’auteur (p. 61) et même s’il s’était éloigné de son ami Pelloutier, de s’être débarrassé de ses accointances anarchistes. En effet, très tôt dreyfusard, après l’avoir affirmé avec courage en signant dès janvier 1898 – ce qui à notre connaissance n’a jamais été dit –, et avant Jaurès donc, la première protestation, celle demandant la révision du procès de 1894 (4e liste), Briand s’était rapproché de Sébastien Faure et deviendra collaborateur (ce que Christophe Beillon comme peu de ses biographes disent), dès sa fondation, du Journal du Peuple dont il signera l’Appel aux travailleurs et aux soldats. Ce Journal du Peuple était une émanation, et l’organe, de la Coalition révolutionnaire (dont seul parle Suarez) fondée le 23 octobre 1898 par des anarchistes : Sébastien Faure, Émile Pouget, Charles-Albert, Broussouloux, l’ancien bagnard Cyvoct, Émile Janvion, Charles Malato, Louis Matha, Pierre Quillard, Octave Mirbeau, Fernand Pelloutier ; et des membres du POSR (dont la proximité avec les anarchistes avait toujours été grande) : Jean Allemane, Émile Joindy ; et d’indépendants : Henri Leyret, Pierre Bertrand et Briand. Et si Briand fut bien, comme le rappelle l’auteur (p. 71), membre du Comité de vigilance, ce ne fut qu’après discussion tendant à savoir si devaient être admis tous les délégués présents et donc ceux de la Coalition révolutionnaire que représentait ici Briand[2]. C’est ainsi, et dans la même logique, qu’il fut, à Levallois, membre du membre du Comité Vérité-Justice-Liberté fondé en août 1898 par Paul Alexis, comité proche si ce n’est émanant du POSR.

A paru, en 2016, aux éditions du CNRS, une nouvelle biographie de Briand due à Christophe Bellon, après, en autres, la grande hagiographie de Suarez et les ouvrages plus récents de Bernard Oudin (1987 puis 2004) et Gérard Unger (2005). Christophe Bellon a signé avec cet Aristide Briand, un livre d’un immense intérêt mais qui, sur le chapitre de l’Affaire, nous laisse quelque peu sur notre faim.On ne peut reprocher à Christophe Bellon d’écrire que Briand « décid[a] de suivre Jaurès » (p. 68). On comprend bien qu’il s’agit d’un raccourci d’expression qui permet de faire comprendre au lecteur que Briand fut de ceux, parmi les socialistes, qui choisirent tôt le camp de la Justice et de la Vérité. Toutefois ce raccourci doit être discuté parce qu’il révèle à notre avis une erreur de perspective. Briand était à cette époque socialiste, c’est une certitude, mais, comme le dit justement Jacques Julliard, « cherch[ait] encore sa voie[1] ». En janvier 1898, socialiste indépendant, directeur depuis un an de La Lanterne, il était loin encore, contrairement à ce que dit l’auteur (p. 61) et même s’il s’était éloigné de son ami Pelloutier, de s’être débarrassé de ses accointances anarchistes. En effet, très tôt dreyfusard, après l’avoir affirmé avec courage en signant dès janvier 1898 – ce qui à notre connaissance n’a jamais été dit –, et avant Jaurès donc, la première protestation, celle demandant la révision du procès de 1894 (4e liste), Briand s’était rapproché de Sébastien Faure et deviendra collaborateur (ce que Christophe Beillon comme peu de ses biographes disent), dès sa fondation, du Journal du Peuple dont il signera l’Appel aux travailleurs et aux soldats. Ce Journal du Peuple était une émanation, et l’organe, de la Coalition révolutionnaire (dont seul parle Suarez) fondée le 23 octobre 1898 par des anarchistes : Sébastien Faure, Émile Pouget, Charles-Albert, Broussouloux, l’ancien bagnard Cyvoct, Émile Janvion, Charles Malato, Louis Matha, Pierre Quillard, Octave Mirbeau, Fernand Pelloutier ; et des membres du POSR (dont la proximité avec les anarchistes avait toujours été grande) : Jean Allemane, Émile Joindy ; et d’indépendants : Henri Leyret, Pierre Bertrand et Briand. Et si Briand fut bien, comme le rappelle l’auteur (p. 71), membre du Comité de vigilance, ce ne fut qu’après discussion tendant à savoir si devaient être admis tous les délégués présents et donc ceux de la Coalition révolutionnaire que représentait ici Briand[2]. C’est ainsi, et dans la même logique, qu’il fut, à Levallois, membre du membre du Comité Vérité-Justice-Liberté fondé en août 1898 par Paul Alexis, comité proche si ce n’est émanant du POSR.

À en croire Francis Jourdain, Briand cherchera par la suite à faire oublier sa collaboration au Journal du Peuple : « Quant à sa collaboration, par la suite, au Journal du Peuple de Sébastien Faure, il avait fait le nécessaire pour qu’il à peu près impossible d’en retrouver trace, son premier soin, devenant ministre, ayant été de faire arracher, de la collection du journal à la Bibliothèque Nationale, ses articles les plus compromettants[3]. » Nous ne savons s’il faut porter crédit au témoignage de Jourdain mais il est certain que certains des articles de Briand étaient pour le moins vigoureux à l’image de celui qu’il donna pour le numéro du 3 juin 1899 (dernier volet d’une série sur les débats de la Cour de cassation qu’il avait suivis et au sujet desquels il donnait ses impressions quotidiennes) et dans lequel il appelait, considérant que « l’armée est un foyer permanent de germination criminelle », à sa suppression (« La vraie conclusion »).

Ainsi, il ne paraît pas évident de voir, comme le fait l’auteur, en Briand (et en Jaurès) un de ceux qui « souhait[e]nt purger l’Affaire, qui reste à leurs yeux le symbole de la division française [et] veulent, le plus rapidement possible, en finir avec elle, pour pouvoir, une fois reconnue l’innocence de Dreyfus, reprendre sans plus d’entrave le combat de la législation sociale » (p. 73). Briand fut un dreyfusard actif, menant combat contre le périls cléricaux, militaires et césariens, dénonçant la lâcheté du gouvernement et de la représentation nationale et défendant l’innocence de Dreyfus et la nécessité de réviser son procès, l’élargissement de Picquart (il signa d’ailleurs la protestation Picquart ; 5e liste), ainsi que l’établissement des responsabilités et le châtiment des coupables. Dreyfusard de parole, il participa à de nombreux meetings (au minimum une quinzaine pour ceux que nous avons pu répertorier) et, dreyfusard de plume, signa, avant même sa participation au Journal du Peuple, de nombreux articles sur l’Affaire dans La Lanterne, où, à partir de septembre 1898 et la mort d’Henry, il s’était clairement déclaré : « la révision se fera : désormais il n’est pas de force humaine, pas de considérations, pas d’intérêt de caste ou de personnes, qui puissent y faire obstacle » (« Les juges de Dreyfus », 7 septembre 1898). Une position que le verdict de Rennes ne modifiera en rien et qui lui fera écrire le 12 septembre 1899 (« L’humiliation ») :

Quant à Dreyfus, il faudra bien que le demi-acquittement de samedi se transforme bientôt pour lui en un acquittement définitif. Le malheureux, renseigné maintenant sur l’esprit de justice dont sont animés ses pairs, ne doit plus tenir beaucoup à une réhabilitation militaire.

Sur son cas. comme sur celui de Mercier, c’est la justice civile qui prononcera en dernier ressort. Devant elle, au moins, la vérité n’aura pas de galons, et ses arrêts sauront bien discerner l’innocent du coupable.

Et c’est seulement quand e!le aura proclamé l’innocence de Dreyfus, châtié Mercier, supprimé les conseils de guerre, abaissé l’orgueil de la caste militaire, que la France, redevenue le pays glorieux de la Révolution, pourra se considérer comme réhabilitée aux yeux des hommes libres du monde civilisé.

Briand fut dreyfusard, indéniablement… mais un dreyfusard qui peut-être eu la chance de n’avoir pu se faire élire en 1898 … sans quoi, peut-être, aurait-il pu tomber sous le coup de la critique qu’il formulait en 1900 au moment du vote de la loi d’amnistie (« L’amnistie », 14 mars) :

Il y a là pas mal de consciences politiciennes qui sentent l’impérieux besoin d’être rassurées. Ce sont elles qui veulent l’amnistie et c’est pour elles-mêmes qu’elles la réclament.

Tous les « neutres » de la Chambre et du Sénat, – et l’on sait s’ils sont nombreux, – qui n’ont d’autre préoccupation que de conserver leurs sièges, ont gardé de l’affaire Dreyfus un souvenir dont ils sont encore tout frissonnants. C’est que jamais, dans leur carrière parlementaire, ils n’avaient passé de si mauvaises heures.

Il n’était, pour ainsi dire, pas de jour qui ne les mît aux prises avec des responsabilités, – ce qu’ils redoutent surtout et évitent avec le plus de soin.

Pendant plus de deux années, ils ont dû dépenser des trésors d’habileté, employer mille ruses d’Apaches, pour ne paraître ni dreyfusistes ni antidreyfusistes. Deux mortelles années pendant lesquelles leurs circonscriptions étaient devenues inhabitables tant ils avaient à y esquiver de questions indiscrètes de la part de leurs électeurs.

Et tant de prodiges d’équilibre auraient été faits par eux en pure perte ! Tout pourrait encore recommencer ? Ah ! non, ils en ont assez, les « neutres » du Parlement, et c’est parce que l’amnistie semble devoir les garantir contre le retour des angoisses passées qu’il s’y accrochent avec frénésie.

Ce sont eux qui proclament avec onction le besoin d’apaiser, de pacifier les esprits, et qui invoquent avec le plus de vibrations dans la voix les raisons d’intérêt général.

Peu leur importe que Dreyfus, Picquart, Zola aient été injustement condamnés, et que le criminel Mercier échappe au châtiment. La question pour eux n’est pas là : elle est tout entière dans la sécurité électorale. Plutôt que de la laisser compromettre, ils sont prêts à sacrifier tous les innocents, à amnistier tous les coupables.

Une critique qu’il pouvait porter avec d’autant plus de justesse que lui-même, en 1898, candidat aux élections, n’avait pas hésité, pour contrer les attaques du Progrès qui le présentait comme un « stipendié de Pereire et souteneur de Dreyfus », un des ces « internationalistes » qui se sont mis « à la remorque des capitalistes cosmopolites, à la remorque des MM. Scheurer-Kestner, Trarieux et des Mathieu Dreyfus[4] », à connaître ce que Vercors qualifiera d’« accès de faiblesse[5] ». En mars 1898, en réponse, il avait fait insérer dans son Avenir social, une lettre de rectification :

Je m’étais bien promis de ne pas relever les petites perfidies, que, depuis trois semaines, votre journal distille à mon intention. Mais il y a des limites à tout, et je ne puis vraiment pas laisser passer sans protester l’assertion contenue dans une lettre soi-disant adressée par un de vos lecteurs, et publiée dans le dernier numéro du Progrès, sous la rubrique : Tribune libre.

J’y lis cette phrase. « Je vous que Renou a soutenu Dreyfus, que Briand dirige un organe favorable au traître de l’île du Diable… »

C’est là, Monsieur, une inexactitude, ……. pour ne pas employer un terme plus vif, mais plus vrai.

Jamais la Lanterne n’a défendu l’ex-capitaine Dreyfus. Tout en protestant contre certains procédés illégaux de la justice militaire elle a toujours, au contraire, déclaré, – et cela de la manière la plus formelle, – qu’elle tenait Dreyfus comme coupable tant que la preuve du contraire n’aurait pas été faite.

Mais il y a mieux. Personnellement j’ai fait, dans deux réunions publiques, – l’une à Levallois, l’autre à Clichy, – des déclarations identiques.

Je ne m’explique donc pas que vous ayez accueilli aussi légèrement une insertion sur l’inexactitude de laquelle de laquelle il vous était facile de vous renseigner.[6]

Cette mise au point, qui n’était pas nécessaire, n’était en somme pas tellement différente de la position que de nombreux socialistes défendaient alors et que traduira le célèbre manifeste des députés socialistes de janvier 1898. Le problème résidait dans le simple fait que Briand eût jugé nécessaire de se justifier d’être dreyfusard et de venir renchérir dans les meetings évoqués. Accusé d’être « l’homme des juifs » par L’Écho de la Banlieue de son adversaire Marquez, il s’était justifié non pas combattant sur le terrain des idées avec son adversaire et en répudiant l’antisémitisme et la fable du juif agioteur et exploiteur mais en expliquant, toujours en écho au manifeste de janvier évoqué, qu’il combattait tous les capitalismes, qu’il fussent « catholiques, protestants, israélites ou libres penseurs[7] ». Pire, il laissa en effet publier dans L’Avenir social, qui était son journal électoral, des articles dont l’antidreyfusisme le disputait à ceux de La Patrie, de La Croix, de L’Intransigeant ou de La Libre Parole, fustigeant le « Syndicat » (16 janvier 1898) et, dès novembre 1897 – la chose est connue même si seuls Suarez, Oudin et Unger en parlent –, laissant publier un texte hallucinant et halluciné de Perfettini dont les propos l’engageaient et dans lequel les juifs étaient considérés comme « des plantes vénéneuses qui ne poussent que dans certains terrains » :

[…] l’âme de la race hébraïque est un terrain admirablement préparé pour la culture des sentiments bas et ignominieux, étant la plus riche en fumier que je connaisse.

La fierté, le respect de soi, la noblesse de caractère, la générosité sont des qualités que le sémite ignore généralement. Prenez la Bible, et vous verrez à chaque page éclater la bassesse, la lâcheté, la perfidie du peuple juif […].

Cette bassesse, cette puissance de dissimulation, qui sont comme la caractéristique du juif, font d’ailleurs toute sa force, et l’ont particulièrement aidé à conquérir la place qu’il tient aujourd’hui au soleil, c’est-à-dire la première. Le moyen-âge rançonnait, pillait, emprisonnait, torturait, massacrait les descendants d’Abraham ; son mépris les reléguait dans les ghettos, avec défense rigoureuse d’en sortir et de se mêler à la population chrétienne. C’étaient des chiens immondes, et on ne se gênait point pour leur flanquer sa botte au derrière. Eux, cependant, courbaient l’échine, baissaient la tête, laissaient passer l’orage, « les temps difficiles », et s’emparaient lentement, avec une patience et une ténacité dignes d’un meilleur but, de l’instrument de domination par excellence : l’argent. Ils se préparaient de la sorte une revanche éclatante ; ils la tiennent à notre époque, plus complète, plus triomphale qu’ils n’avaient osé le rêver, peut-être.

Aujourd’hui les Sémites sont les rois du jour ; les âmes s’étant considérablement abaissées, sont arrivées à leur niveau, et voilà qu’ils dominent à leur tour, dressés sur le piédestal du Veau d’Or, qu’ils adoraient déjà du temps de Moïse, ce qui ne date pas d’hier.

Il faut en prendre son parti : Rothschild est dieu, et son image colossale domine les statues brisées de tous les dieux que l’humanité s’est donnés tour à tour.

Et c’est pourquoi je suis persuadé de l’inanité absolue des campagnes anti-juives, de toute cette agitation qui tendrait à expulser en masse nos maîtres, que sont devenus les Beni-Israël. Je pense qu’on aurait jamais dû accorder aux Sémites la qualité de citoyens français ; mais, à présent que c’est fait, et depuis longtemps, il est inutile de vouloir revenir à l’ancien état de choses, celui d’avant la Révolution. Il est trop tard pour se prémunir contre le Juif : celui-ci est maître du logis, comme Tartufe, et c’est vous et moi, plutôt, qu’il ferait « marcher », si nous voulions faire les malins. À moins, pourtant, que le peuple, se réveillant enfin, ne vienne mettre le hola ! comme le fait l’exempt royal au cinquième acte de la pièce de Molière.[8]

Briand n’était bien sûr pas antisémite. Mais, comme beaucoup de ses contemporains, ne se préoccupait guère de la question même au paroxysme de l’Affaire. Il est intéressant de voir d’ailleurs que le mot et ses dérivés apparaît peu dans ses articles de La Lanterne ou du Journal du Peuple (cinq occurrences tout au plus) et n’apparaît jamais que pour qualifier, accolé à « nationaliste », le camp adverse. Briand n’avait sur la question que peu à dire et s’il y consacra deux articles, il est remarquable de constater que la second était la reprise quasi-exacte du premier : « Impuissance originelle », La Lanterne, 28 décembre 1898 et « L’antisémitisme », Le Journal du Peuple, 20 mai 1899. Deux articles, une nouvelle fois, qui ne cherchaient pas à vider le discours antisémite, à en montrer les mensonges et l’instrument d’oppression qu’il représentait mais se bornait à prédire l’impuissance du parti qui s’en réclamait non seulement faute de pouvoir définir le juif, distinguer le capitaliste juif du capitaliste chrétien mais encore parce que ceux qui le composaient étaient selon lui majoritairement des conservateurs qui ne le suivraient pas dans ce que son projet pouvait avoir de plus extrême.

Mais tout cela dit, que cette petite occasion qui nous a été donnée d’entrer un peu dans le détail sur le chapitre Briand et l’Affaire ne nous trompe pas. Christophe Bellon a signé avec cet Aristide Briand un livre passionnant qu’il faut lire pour mieux connaître l’inoubliable auteur du rapport sur La Séparation des Églises et de l’État.

_____________________________________________________________________________

[1] Jacques Julliard, Fernand Pelloutier et les origines du syndicalisme, Paris, Seuil, Histoire, 1985, p. 161.

[2] La Petite République, 18 octobre 1898.

[3] Francis Jourdain, Sans remords ni rancune, Paris, Corrêa, 1953, p. 84.

[4] Affiche signée A. Lajeune Vilar, titrée : « Réponse à une imposture ! » et affiche du Comité Socialiste Républicain Révisionniste de Levallois-Perret, Archives de la Préfecture de Police, B/A 661.

[5] Vercors, Moi Aristide Briand, Paris, Plon, 1981, p. 50.

[6] « Une rectification », L’Avenir social, 13 mars 1898.

[7] L. J. « La calomnie », L’Avenir social, 3 avril 1898.

[8] A. D. Perfettini « Les sémites », L’Avenir social, 28 novembre 1897.