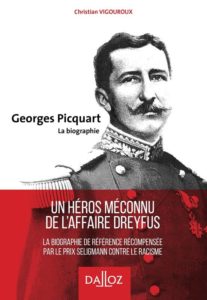

Ce livre, qui, en une même composition, vient d’être réédité dix ans après sa sortie, est un livre important ne serait-ce que parce qu’il est la première biographie de Picquart et le premier ouvrage à nous donner des renseignements sur ce que furent sa jeunesse, le début de sa carrière, son activité d’auteur pour divers périodiques et revues dont il prend un à un les articles en en offrant une claire synthèse, ses réseaux et son activité de ministre… Pour tout cela ce livre est indispensable…

Ce livre, qui, en une même composition, vient d’être réédité dix ans après sa sortie, est un livre important ne serait-ce que parce qu’il est la première biographie de Picquart et le premier ouvrage à nous donner des renseignements sur ce que furent sa jeunesse, le début de sa carrière, son activité d’auteur pour divers périodiques et revues dont il prend un à un les articles en en offrant une claire synthèse, ses réseaux et son activité de ministre… Pour tout cela ce livre est indispensable…

Le portrait de ce militaire, orgueilleux, ambitieux, laïc, curieux, d’une haute culture, polyglotte et mélomane, amateur de littérature et de peinture – qui faisait qu’Henry pouvait le considérer comme un « décadent » – le portrait de cet homme exact, intransigeant, guidé par des principes forts avec lesquels il ne transigeait pas, d’une grande rectitude qui flirtait le plus souvent avec la rigidité, le portrait de ce « marginal d’ordre », comme l’écrit avec beaucoup de justesse Christian Vigouroux, est passionnant. En revanche, plus discutables nous semblent les développements de l’auteur sur l’engagement et le rôle exact de Picquart dans l’Affaire Dreyfus.

Picquart, nous dit Christian Vigouroux, est celui qui, « déjà », en 1894, « refus[a] de transmettre directement et subrepticement aux juges du conseil de guerre des pièces contre Dreyfus ou des sollicitations pour qu’ils demandent une nouvelle fois le témoignage d’Henry contre Dreyfus » (p. 29), puis qui, après sa découverte du petit bleu, « engagé dans l’aventure de la vérité » (p. 55), tenta d’« innocenter l’innocent » (p. 47), eut « la force d’aller contre son camp » (p. 51), fut en un mot fut un dreyfusard à une époque où il y en avait pour ainsi dire pas (p. 52). C’est pour cela, explique-t-il, qu’il se « fâch[a] » face à Gonse (p. 51) et que ses chefs, pour « faire oublier ce trublion qui croit à la vérité » (p. 54), « parce qu’il avait refusé de suivre la voie – scélérate – qu’on lui désigne » (p. 53) et qu’ils avaient « compris le péril que représent[ait] la détermination de Picquart » (p. 53), l’envoyèrent au loin, pour une mission de quelques jours, qui devinrent quelques semaines et se solderont au final par une mutation dans la troupe de l’autre côté de la Méditerranée. Pendant tout ce temps, il fut victime de « pressions », de « tentations », d’« intimidations », de « séductions », de « menaces », de « rumeurs », de « dénigrements », autant de procédés visant à le « détruire » (p. 50-54). En Tunisie, « n’exist[ant] plus pour le renseignement de l’État-major » (p. 58), sa correspondance fut « saisie » ou « arrêtée » (p. 63 note 2) et on l’envoya chez les Touaregs en espérant que quelques-unes de leurs balles lui imposeraient le silence (p. 59-61).

En fait, en 1894, Picquart ne fut pas le Napoléon qui « perçait sous Bonaparte ». Certes il refusa, on le sait, de glisser à un des juges le mot que lui demandait Henry pour que ce dernier fût rappelé à la barre – « Je lui ai dit de faire sa communication lui-même » – mais en aucun cas il ne refusa de transmettre d’une manière ou d’une autre les pièces et les dossiers qu’on lui donnait parce que cette transmission était un ordre et qu’il n’était pas imaginable qu’il n’y obéît pas. Il dira lui-même avoir transmis quelques plis et n’excluait d’ailleurs pas la possibilité qu’un d’eux contînt le fameux dossier (« j’ai apporté plusieurs plis au colonel Maurel, et je ne sais plus si l’un d’eux pouvait contenir ce dossier […][1] »), dossier secret dont il dira aussi que le fait de savoir qu’il existait l’avait tranquillisé face à la tournure des événements[2] et dont au final il avait conseillé l’usage[3]. Après la découverte du petit bleu par Lauth et l’enquête qui devait l’amener, par étapes, à croire Esterhazy coupable mais complice de Dreyfus puis bientôt seul coupable du crime pour lequel Dreyfus avait été injustement condamné, Picquart agit en effet auprès de ses chefs pour « innocenter l’innocent » et sauver l’honneur de l’armée mais, comme nous l’avons expliqué ailleurs (voir ici), rendit assez rapidement les armes et suivit scrupuleusement les ordres, les indications et les suggestions dont on lui fit part. Ainsi, il ne refusa pas de suivre la demande ahurissante que lui avait faite Gonse de « séparer les deux affaires » et s’il fut mis à l’écart, c’est avant tout parce que tous craignaient qu’il ne convertît l’indécis ministre Billot et qu’ils le soupçonnaient d’être à l’origine des fuites des dernières semaines, réaction à leurs yeux du refus qui avait été le leur de le suivre[4]. Pas de pressions, pas de menaces, pas d’intimidations mais au contraire – jusqu’à sa réponse agacée de mai suivant qui lui vaudra la lettre de menaces d’Henry –, des propos aimables, affectueux même, d’Henry et de Gonse[5]. Écarté, il continuait donc à exister pour le renseignement de l’État-major, et c’est à ce titre, comme l’indique sa correspondance avec Gonse, qu’il avait été envoyé en mission. De même, avant son départ, il avait continué, et, contrairement à ce qu’écrit Christian Vigouroux (p. 57), bien au-delà du 3 novembre, à fournir à ses chefs un certain nombre de notes, essentiellement sur la question Dreyfus (voir ici). Et en ce qui concerne la Tunisie, et ce jusqu’au 12 novembre 1897, sa correspondance ne fut ni saisie ni arrêtée ; la lettre que cite et reproduit Christian Vigouroux pour le dire ne date pas de juin 1897 mais de novembre, au moment où il sera rappelé à Paris pour être auditionné par de Pellieux dans l’affaire Esterhazy[6]. Bien sûr, existaient ces notes de ses supérieurs (p. 52) et qui virent en effet passer en quelques mois Picquart « du statut d’espoir de sa génération au statut d’irrémédiable proscrit ». Mais ces notes, qui avaient pour but de justifier sa mise à l’écart et d’emporter la décision du ministre, ne constituèrent aucunement une « pression » dans la mesure où Picquart ne pouvait y avoir accès et n’en n’aura connaissance que plus tard, « indûment, je dois le dire, par un officier mort depuis »[7]). Enfin, en ce qui concerne la décision de l’envoyer sur la frontière tripolitaine, il y aurait beaucoup à dire et nous tenterons de synthétiser. Picquart l’interpréta comme une volonté de le mettre en danger, écrivant, dans le mémoire inédit dont nous avons publié quelques extraits dans notre dernier ouvrage, qu’il se considérait alors comme « un témoin trop gênant pour que l’on ne [l]e fît pas disparaître par tous les moyens possibles » et expliquant dans ses différentes dépositions que son supérieur, le général Leclerc, trouvant la mission inutilement dangereuse, avait pris la décision de ne pas l’envoyer plus loin que Gabès. Sans doute que la frontière, comme le dira Picquart au procès Zola, n’était « pas un des points… les plus sûrs[8] » mais cette mission n’était pas, comme il le dira, un « prétexte » : « quelques cavaliers qu’on exerçait »[98]. En fait, le rapport envoyé par Leclerc le 13 octobre expliquait que le Sultan avait commencé à constituer à la frontière une force de 14.000 cavaliers[10]. La nouvelle était bien inquiétante et c’est pour cela que le 25 la mission avait été confiée à Picquart au motif d’un possible lien de connexité avec la mission de surveillance de l’organisation occulte des européens étrangers qui était la sienne depuis mars, lien de connexité qu’il était alors, s’il était réel, chargé de préciser. Et si Leclerc ne l’envoya en effet pas, et pas même à Gabès, ce fut peut-être pour ne pas faire courir de risque inutile à son subordonné mais ce n’est en tout cas pas la raison qu’il en donna à ses supérieurs. Il expliqua en effet qu’avant tout départ se posait une question relative à la nécessité de communiquer préalablement avec la Régence[11] et Gonse (qui écrivait) et Billot (qui signait) approuvèrent cette réserve[12]. En fait, il est fort probable que cet éloignement supplémentaire, au moment où l’État-major allait prendre en mains la défense d’Esterhazy, avait pour but de l’envoyer le plus loin possible, à un endroit où il ne pourrait que difficilement communiquer avec la métropole, et que les faits que Leclerc avait rapportés, et qui pouvaient en effet être inquiétants, en avait été une extraordinaire occasion.

Concernant la confidence à Leblois de juin/juillet 1897, Christian Vigouroux oscille entre la lecture qui fut celle de beaucoup de dreyfusards d’un Leblois empêchant – de lui-même –Scheurer-Kestner de parler (p. 62) et celle, conforme à la vérité historique, d’un Leblois « comme ligoté par son devoir de ne pas outrepasser les souhaits de son client et ami », Picquart ayant mis des « entraves, en lui faisant sa confidence, à la diffusion de la vérité » (p. 56). Si, revenant sur la question un peu plus loin, Christian Vigouroux semble finalement opter pour la seconde lecture en écrivant que Picquart a tardé « à délier du silence imposé ses amis ou soutiens » (p. 312), il propose une interprétation des faits qui nous semble devoir être discutée. Picquart, écrit Christian Vigouroux, a tardé à agir mais non pas par « prudence » ou « timidité » mais par « stratégie » (p. 313), ayant fait le choix d’« avancer en restant, à tout instant, maître du calendrier et de ses révélations » (p. 56) et « dans le silence, [agissant] et prépar[ant] la lutte » (p. 312). Déjà, Christian Vigouroux fait une confusion quand, expliquant cette stratégie, il écrit que Picquart ne voulut pas écouter Leblois qui l’engageait à parler, qu’« il résist[a] en cette seconde moitié de 1896 […] à ses amis qui le somment de parler » et qu’il maintint son ami ligoté pendant « un an » (p. 56). 1896 est sans doute une coquille car en effet Picquart ne parla de sa découverte, hors l’armée, qu’à Leblois et ne le fit pas avant juin/juillet 1897. Et s’il le ligota en effet immédiatement, il ne le libéra en fait jamais puisque revenu à Paris en novembre pour déposer à l’occasion de l’instruction de Pellieux, Leblois s’effaçait de fait. Mais l’important n’est pas là et porte plutôt sur la thèse d’une stratégie d’action silencieuse, d’une préparation discrète de la lutte. Il est clair que si Picquart n’avait pas parlé à Leblois et que si Leblois n’avait pas parlé à Scheurer-Kestner les choses eussent été différentes… Il est tout aussi vrai qu’elles l’eussent été plus encore si Picquart avait tout dit à Leblois et lui avait permis – ce qu’il avait formellement interdit – de prendre contact avec la famille Dreyfus… Mais Picquart n’est vraiment pour rien dans ce que fut alors le déroulement des événements et tout le mérite en revient à Leblois qui anticipa un passage à l’action qui n’aurait dû se faire que le jour où le danger contre Picquart – car telle était bien sa demande – eût été avéré… En ne pouvant conserver le secret de Picquart dont il était le dépositaire, Leblois avait parlé et avait parlé trop tôt… Il avait parlé et surtout encouragé Scheurer-Kestner à parler à son tour sans lui dire qu’il ne lui donnerait rien parce qu’il ne le pouvait pas… Et pendant des semaines, comme nous l’avons longuement montré sur la base de la correspondance Leblois-Scheurer-Kestner dans notre Faux ami du capitaine Dreyfus, le vice-président du Sénat fut dans l’attente d’une autorisation qui ne vint jamais. C’est pour cela que dès le 11 août 1897, un mois après avoir été informé et engagé à agir, Scheurer-Kestner avait écrit à Leblois :

Il me semble qu’il y a quelqu’un [Picquart] qui devrait sentir plus vivement l’immense responsabilité morale qu’il éprouve. Son devoir est de dire ce qu’il sait. Le fera-t-il ? A-t-il le cœur assez haut placé pour marcher sur les inconvénients qui pourraient résulter pour lui de la divulgation des faits ? […]

Il est impossible d’admettre qu’un honnête homme garde par-devers lui un si terrible secret et laisse un infortuné livré à la torture imméritée de l’Île du Diable, même pendant un temps limité encore.

Votre ami est certainement un honnête homme ; il en a donné la preuve ; mais il ne faut pas que l’honnêteté s’arrête en route.

« Il l’avait [i.e. le cœur assez haut placé] », écrit Christian Vigouroux après avoir cité le seul premier paragraphe (p. 441-442). En fait il ne l’eut pas – ou du moins pas avant longtemps – et garda par-devers lui le terrible secret. Car en effet, devant l’impossible situation que sa compréhensible impatience avait créée, Leblois avait bien essayé d’obtenir une autorisation de Picquart mais Picquart – il le dit lui-même à Rennes – lui avait répondu ne plus vouloir se « mêler de cette affaire [Dreyfus], de ne pas continuer à [s]’en occuper[13] » et que lui, Leblois, n’aurait à agir qu’en cas de menace… Quant aux lettres suivantes qui tentaient la même démarche, Picquart ne les lira pas, déclarant les avoir, sans les ouvrir, jetées au feu[14]… Que fut alors, sur cette base, l’action de Scheurer-Kestner ? Il s’était porté en première ligne d’une bataille qu’il avait lui-même initiée sans la moindre arme parce que Picquart les lui refusait et, à cause de cela, s’était, pour reprendre les mots de Christian Vigouroux, « heurt[é] au mur de l’incrédulité et de l’hostilité »… Mais il y avait bien pire car en étant dans l’impossibilité de donner la preuve annoncée et dans la nécessité d’atermoyer dans l’espoir d’être enfin libéré, Scheurer-Kestner avait, bien malgré lui – et Christian Vigouroux passe à côté de cette réalité en présentant la réaction d’Esterhazy comme une initiative personnelle (p. 72-73) –, permis à l’État-major informé d’organiser en toute tranquillité le sauvetage du traître et de fait la perte de Picquart qui devenait – pour les Gonse et Boisdeffre, le dossier de Leblois ne pouvait venir que de lui – le grand criminel… S’il y eut ici une stratégie, elle fut pour le moins calamiteuse…

De même, Picquart n’attendit pas « fin 1897 pour porter sur la place publique ses doutes et ses preuves. » Il ne parla réellement qu’après le procès Zola (instruction Bertulus : fin février 1898), au lendemain de sa réforme, et publiquement le 9 juillet 1898 – soit deux ans après sa découverte de l’innocence de Dreyfus –, quand il écrivit à Henri Brisson pour dénoncer le faux Henry lu à la tribune par le ministre Cavaignac. Car, en effet, que ce fût à l’instruction Pellieux (voir ici), à l’instruction Ravary, au procès Esterhazy – dans le secret des dépositions des instructions ou d’un procès à huis clos –, ou au procès Zola – public celui-là –, Picquart ne dit rien de ce qu’il savait, exonéra ses anciens chefs et subordonnés, rendit même des hommages appuyés à ceux qui comme de Pellieux travaillaient à sa perte et étaient à l’origine de son incarcération[15], ne chercha jamais à dire l’illégalité du procès de 1894 qu’il connaissait pour l’avoir alors soutenue et n’en dit pas plus quand on lui posa la question à ce propos, ne releva pas les mensonges qu’on lui opposait… par respect du secret professionnel bien sûr mais aussi et surtout parce que la promesse lui avait été faite et qu’il l’avait acceptée que tout pourrait être oublié s’il savait « demeurer militaire ». Et il est clair que c’est à ce moment-là ce que souhaitait Picquart. C’est pour cela qu’il avait demandé à son beau-frère, Jules Gay, à la fin de janvier 1898, de dire à Leblois pourquoi il ne souhaitait plus le voir :

Il sait très-bien quel est votre dévouement et ce qu’il vous en coûte de ne paraître rien faire pour lui. Cependant, il croit tout à fait utile que ses amis civils continuent à être absolument discrets et silentieux [sic] et s’abstiennent de chercher à le voir. – Ses amis militaires le serviront d’autant mieux qu’ils paraîtront être les seuls à le faire. Plusieurs (G[énéra]l Brault, C[olon]el Bailloud) ne cachent pas leurs sympathies pour lui.[16]

C’est ainsi aussi que s’explique la minute de la lettre à Jamont, Nîsmes et Millet que cite Christian Vigouroux (p. 63 et qui est reproduite dans le cahier d’illustration) – minute qui ne date pas de juin 1896 comme le dit l’auteur (ce qui changerait tout) mais, son texte l’indique clairement , de fin novembre 1897[17] – ou qu’au procès Zola, s’il avait eu en effet le courage de contester l’authenticité du faux Henry, il avait une nouvelle fois, en le faisant, exonéré ses chefs en parlant de ces « faux qui sont parfaitement faits, qui sont si bien faits, qu’ils peuvent avoir l’apparence de documents vrais » et qu’on avait déjà vu que « des personnes haut placées aient été trompées sur une apparence »[18]… Et s’il savait « manœuvrer », comme le dit Christian Vigouroux, ce fut, à ce moment, toujours pour sa propre sauvegarde et jamais pour faire avancer la vérité. Ainsi, il ne fut pour rien, pendant le procès Zola, dans la publication de la correspondance avec Gonse comme avait pu le croire Scheurer-Kestner et le dit après lui Christian Vigouroux (p. 330). Elle était, cette publication, on le sait puisqu’il l’a dit, l’œuvre de Reinach et Picquart condamnera à plusieurs reprise cette initiative pendant le procès[19].

Christian Vigouroux rejette le mot d’« atermoiements » à propos de Picquart et il a raison. Picquart n’atermoya pas. Il lui avait fallu, selon le témoignage de son cousin Edmond Gast, six semaines pour prendre sa « décision » quand il avait découvert la réalité de l’innocence de Dreyfus et, cette décision prise, il avait parlé à ses chefs pour que l’armée rendît la nécessaire justice avant que d’autres ne le fissent. Mais à partir du moment où il avait compris qu’on ne le suivrait pas, à partir du moment où on l’avait envoyé se faire oublier en Tunisie, il était passé à autre chose et n’avait plus voulu se préoccuper de l’innocent. Si l’affaire était sortie, huit mois après son départ de Paris, parce que craignant pour lui il avait parlé à Leblois, c’était malgré lui et, pendant sept mois encore, il n’avait rien fait pour que la vérité se sût et avait refusé, entravant leur marche, que ceux qui la connaissaient pussent utiliser les quelques papiers qu’il avait confiés à son avocat. Ce ne sera que quand, chassé de l’armée, devenu « monsieur Picquart », il ne sera plus tenu par la discipline et n’aura plus, comme l’avait écrit Clemenceau à « concilier les inconciliables », qu’il parlera et dira tout, se portant en effet aux première lignes du combat.

Concernant la « troisième Affaire », Christian Vigouroux expose avec force documents les amitiés et les inimitiés de Picquart dont la relation avec Reinach (p. 153-160) et les « divergences » à propos de sa relation avec les Dreyfus (p. 317). À propos de Reinach, il écrit :

Suivent, dans cette période de 1901, les échanges très précis ou Reinach submerge Picquart de documents en deux colonnes, une colonne de question sur l’affaire et une colonne où Picquart répond point par point, contestant, précisant, suggérant, s’étonnant parfois de telle ou telle interprétation. Aucun des deux compères ne veut céder de terrain, Reinach affichant sa précision scientifique et sa volonté de prendre ses informations à la source, Picquart s’attachant à montrer qu’il ne craint aucune question et que ses réponses en imposent par leur exactitude et leur précision. Mais ce jeu laissera des blessures des deux côtés. (p. 157)

Les lectures que chacun fait des écrits de l’autre ne vont pas sans irritation contenue. Le 7 janvier 1902, Picquart écrit à Reinach : « Mon cher Junius, je vous remercie beaucoup de vos critiques », à propos d’un article sur la France et l’Allemagne. Le remerciement est grinçant.

Le 30 janvier 1902, Picquart met en garde directement contre les considérations déplacées sur sa vie privée, « Mon cher Junius… Méfiez-vous des découvertes sensationnelles. »

La rupture se prépare.

Il n’y eut aucun « jeu » et la question de ne pas céder de terrain ne se posa ni à l’un ni à l’autre. Reinach ne « submerge[a] » pas Picquart de « documents en deux colonnes »… Il ne lui en envoya en tout et pour tout qu’un seul document en deux colonnes, 30 questions, simples demandes de précisions, auxquelles Picquart répondit simplement, sèchement souvent parce que tel était son style, mais simplement. Des questions et des réponses qui ne montraient pas une divergence de vue parce qu’elles n’étaient que des questions et des réponses et qui confirment d’ailleurs ce que fut l’attitude de Picquart dans l’Affaire telle que nous tentons de l’expliquer : « [Leblois] vous a-t-il avoué qu’il avait parlé à Scheurer ? » ; « Quand vous avez vu reprendre l’Affaire dans les journaux en octobre avez-vous cru que Leblois y fût pour quelque chose ? » ; « Quand l’article Dixi vous a révélé que Leblois avait renseigné Scheurer, avez-vous blâmé son initiative et lui avez-vous écrit ou fait dire ? » ; « N’avez-vous pas eu l’impression qui est la mienne que l’affaire était très mal engagée ? » ; « Avez-vous, une fois à Paris, fait dire à Leblois votre sentiment sur son initiative ? » ; « Leblois vous-a-t-il écrit pour expliquer comment il avait cru pouvoir agir sans même vous avertir ? [C’est à cette question que Picquart répond : « Ce devait être la lettre que j’ai brûlée sans la lire. »] ; etc. (voir l’original ici) Quant à la lettre suivante qu’évoque Christian Vigouroux, celle du 7 janvier, Picquart écrivit en effet qu’il remerciait Reinach de ses critiques mais écrivit cette phrase en introduction à quatre pages. Rien n’est cinglant ici et d’autant moins que juste après les remerciements, Picquart ajoute : « Je vous en suis d’autant plus reconnaissant que j’ai parfaitement conscience de la quantité de retouches qui eussent été nécessaires pour mettre au point un article fait aussi rapidement, au milieu d’une telle pénurie de documents. » (voir ogirinal ici) Et en ce qui concerne la lettre du 30, elle est sur un ton tout à fait amical – mais ferme toujours ; « picquarienne » – et si Picquart y expliquait à Reinach qu’il n’avait aucune « intention de faire des progrès » sur les idées, « peut-être arriérées », « au sujet des questions de vie privée » qui étaient les siennes, c’était simplement pour lui faire comprendre que deux documents au sujet desquels il l’interrogeait étaient « d’ordre purement privé et [sans] aucun rapport avec l’affaire D. » Et si, à la suite, il l’invitait à se méfier des « découvertes sensationnelles », c’était à un tout autre propos, et concernait Esterhazy qu’il disait ne pas croire « si menteur que cela ». (voir original ici). Mais il y aura bien rupture et essentiellement parce que Picquart n’acceptera pas le portrait sans concession que Reinach fera de lui dans son 2e volume de son Histoire (voir la lettre que cite Christina Vigouroux p. 154)…

De même de la relation avec Dreyfus. Picquart et Dreyfus ne resteront pas en contact (p. 318) et ce dans une « compréhension réciproque » (p. 406). Dès le début de 1900, Picquart multiplia contre lui les accusations de lâcheté, se brouilla avec Mathieu, exigea l’élimination de ce dernier en ce qui concernait l’Affaire, refusa par la suite de voir le capitaine qui lui demandait un rendez-vous[20], fit se déchaîner contre lui les Havet lors de la polémique Lazare-Labori de fin 1901, multiplia les accusations d’ingratitude, le malmena à l’occasion de la campagne qu’il mena dans la presse contre la cassation sans renvoi, etc.[21] Et quant à la première rencontre entre Dreyfus et Picquart, c’est ainsi que la présente Christian Vigouroux :

S’engage une quasi-négociation sous l’égide de Naville pour organiser une rencontre à Paris entre A. Dreyfus et Picquart qui se sont vus à Rennes en tant qu’accusé et témoin. Depuis Dreyfus est parti à Carpentras puis Genève. Mais aujourd’hui ils sont tous deux présents à Paris et l’absence de rencontre entre les deux héros nuit à leur cause commune. La brouille entre Labori et Mathieu Dreyfus retarde cette rencontre […].

Quand finalement l’entrevue a lieu le 21 décembre 1900 chez Labori en présence de Picquart « qui restait généralement silencieux », A. Dreyfus la juge « excessivement pénible ». Picquart la conclut : « Il y a des divergences profondes ; aujourd’hui ce ne serait qu’un replâtrage et peut-être qu’un jour la divergence sera plus profonde encore. Il vaut mieux en rester là. Que chacun fasse son devoir de son côté. » Dès lors les relations entre A. Dreyfus et Picquart s’estompent, ils se bornent à nous serrer la main, chaque fois que nous nous rencontrâmes ». (p. 318)

L’« entrevue » du 21 décembre 1900 n’est pas ce qu’avait tenté de « négocier » Naville. En fait, cette « entrevue » avait été demandée à Labori par le capitaine au lendemain de la rupture de son frère avec l’avocat et cela uniquement pour tenter d’arranger les choses. À cette rencontre, qu’il avait acceptée parce que Dreyfus y insistait, Labori avait posé une condition : que « le colonel Picquart, qui veut bien y consentir, assiste à l’entretien ». Demande dont Dreyfus, dans ses Carnets – dont sont extraites les citations que donne Christian Vigouroux –, notera le caractère pour le moins surprenant : « Je fus extrêmement étonné que le lt colonel Picquart, que je n’avais pas encore revu, auquel je n’avais pas encore pu exprimer verbalement ma gratitude, voulût consentir à assister à un entretien ayant des explications pour objet. » C’est pour cela que cette première rencontre fut « pénible » à Dreyfus, que Picquart parle de « replatrâge » et, intransigeant, entérina la rupture avec les deux frères[22]. Quant à la rencontre que Naville tentait d’organiser, elle n’eut jamais lieu parce qu’était intervenue cette brouille et que s’il y eut négociation ce ne fut jamais que parce que Picquart était d’un tempérament sourcilleux et qu’il était cabré sur ses principes. Voici ce qu’écrit Naville :

Cet incident [la brouille entre Mathieu et Labori-Picquart] arriva dans le moment le plus malheureux, car j’étais à la veille d’amener une rencontre entre Picquart et Alfred Dreyfus chez moi. Picquart soucieux de ne paraître dans l’Affaire que ce qu’il était, un champion de la Justice et de la Vérité, sans aucune attache quelconque avec le capitaine ou les siens, s’était toujours tenu à distance de ceux-ci et n’avait pas encore vu le capitaine depuis qu’il l’avait rencontré à Rennes dans leur positions respective d’accusé et de témoin. Tant que Dreyfus était à Carpentras ou à Genève, la chose n’avait pas d’importance, mais je me rendis compte que s’ils habitaient tous deux à Paris sans se voir, cela ferait une impression déplorable et nuisible à la cause. Je m’efforçais donc dès le retour du capitaine d’amener un rapprochement. Dreyfus ne pouvait ni se rendre auprès de Picquart sans être assuré que cela fût agréable à celui-ci, ni l’inviter à venir le voir ; le premier pas devait cependant être fait par lui mais la demande ne laissait d’être quelque peu délicate. Il lui écrivit pour lui annoncer son retour et lui dire que son plus grand désir en rentrant à Paris était de le voir, sans préciser rien de plus ce qui laisserait à Picquart toute latitude pour choisir le moment et le mode de cette rencontre. Lorsque Dreyfus m’eut mis au courant de cette lettre j’eus une double inquiétude. Picquart pouvait trouver la communication un peu brève et froide et ne pas se rendre compte que c’était par tact et par discrétion que la forme en était un peu réservée. D’autre part si Picquart tardait à répondre Dreyfus s’en pouvait trouver sinon froissé, du moins affligé. Je redoutais un horrible malentendu et j’écrivis à Picquart que j’avais un vif désir de causer avec lui sans tarder. Il vint très gentiment me voir quoiqu’il fut très souffrant de la grippe. Je lui dis mon inquiétude et lui expliquai combien Dreyfus avait été guidé dans sa missive par le désir de rester vis à vis de lui dans les limites d’une reconnaissante discrétion. Le colonel me répondit qu’en effet il avait compris combien la situation de Dreyfus vis-à-vis de lui était embarrassante, mais qu’il s’était particulièrement bien tiré de ce cas difficile et que son petit mot était parfait. Là-dessus je m’empressais de lui dire que j’espérais que la réponse serait parfaite aussi et que s’il trouvait gênant soit de recevoir Dreyfus chez lui soit d’aller le voir je me mettrais à sa disposition pour les recevoir ensemble chez moi. Il ne me dit ni oui ni non et me demanda seulement d’attendre quelques jours pour se remettre complètement de sa grippe et que d’ici là il verrait comment il aurait à répondre. J’étais presque persuadé qu’il était assez disposé à ce que leur première rencontre eut lieu chez un ami commun comme moi, mais je trouvais cependant qu’il y avait une sorte de réticence dans sa manière d’ajourner la chose. Je ne savais pas alors quels tiraillements s’étaient produits entre Mathieu et Labori et naturellement Picquart en était informé. Il attendait donc pour se prononcer que la solution se fût produite. Or cette solution fût lamentable […] et la rencontre que je préparais ne put avoir lieu.[23]

Demeure la question de l’antisémitisme que Christian Vigouroux pose mais écarte au final en expliquant que Picquart sut combattre (p. 357) ses « préjugés » (p. 360 et 366), ses « retours d’antisémitisme refoulé » (p. 366), parce qu’il était celui « qui, pourtant, contre tout son milieu, a affirmé la vérité de l’innocence de l’officier juif » (p. 361). Cela ne peut suffire. Picquart n’a pas défendu un juif, et s’il a défendu un innocent c’était moins au nom de cette innocence que de celui de l’honneur de l’armée – puis de sa propre sauvegarde. De même, il ne peut suffire de dire que Picquart « a tenu des années contre tout ce qui était sa carrière et sa vie, l’armée, parce que, à ses yeux, qu’il soit juif, catholique, protestant ou, comme lui seulement athée, un officier devait se juger sur ses qualités professionnelles et personnelles et sur rien d’autre » (p. 361). La thèse de l’antisémitisme comme explication de l’Affaire ne fut jamais la sienne. Mais là n’est pas le plus important. Ce qui avant tout ne peut suffire, c’est d’écarter le Reinach sur la base du peu de valeur des témoignages de l’accusation qui constituent sa principale source (p. 356-357), écarter les considérations de l’excessif Guillemin au motif que Picquart ne présentera pas les choses de la même manière (p. 358)[24], ou de donner comme arguments les changements de langage de Zola (p. 363), de Basch (p. 363-364), la réfutation d’Anatole France (p. 364) ou le fait que Léon Blum évoquera Picquart dans ses souvenirs « avec respect, sans jamais le suspecter d’antisémitisme » (p. 364). Il ne peut non plus suffire de dire que « les compagnons de combat [de Picquart] pendant toutes ces années ne sont pas antisémites ». Et ce faisant, poser, en appui, une question :

[…] Naville, foncièrement engagé contre l’antisémitisme et le cléricalisme aurait-il soutenu personnellement de la manière si constante et personnelle, avec toute sa fortune et sa famille, non seulement Dreyfus mais aussi Picquart s’il avait, au cours de leurs nombreuses conversations, décelé chez son interlocuteur des tendances, a fortiori, une pulsion antisémite ? lui qui s’indigne dans ses mémoires de « la mentalité idiote que la prêtraille, la presse de Drumont, Judet et autres avait faite à la majorité de la France. (p. 365).

Passionnante question dont la réponse est affirmative. Oui ! il le fit, malgré cela, nous indiquant bien que les choses ne sont pas aussi simples, que l’antisémitisme n’eut guère de place dans les relations personnelles qu’entretenait le gros des dreyfusards et que le statut de héros de Picquart, ainsi que l’avait voulue la stratégie dreyfusarde, rendait tolérables à ses amis ses larges écarts même quand, comme en ce qui concerne Naville, ils étaient en effet « foncièrement engagé contre l’antisémitisme et le cléricalisme ». Car c’est bien à Naville qu’en 1903, parlant du dîner des trois marches, rendez-vous des dreyfusards après Rennes, que Picquart écrivait :

Je crois qu’il faut maintenant prouver qu’on est juif pour y être admis.

En tous cas les nouvelles qui m’en ont été données m’ont ôté toute envie d’y mettre les pieds : on m’a assuré qu’on pouvait s’y croire à la synagogue.

Ou en 1906 :

Le gouvernement dont les pseudo-dreyfusards Thomson et Étienne forment le principal ornement, est arrivé à ses fins. Malgré les efforts de plusieurs non sémites autorisés, l’Affaire est bien enterrée jusqu’après les élections, quoiqu’elle soit tout à fait sur pied, depuis longtemps.

Je ne doute pas qu’Israël ait reçu une forte commission dans la personne de certains de ses membres ou tenants, pour reculer encore le moment de cette terrible reddition de comptes.[25]

Et c’est à Havet, grand dreyfusard aussi, en 1904 :

Mes galons m’ont fait horreur à partir de la minute même où a retenti à mes oreilles la fameuse phrase de Gonse : « Si vous ne dites rien personne ne le saura ».

Si Reinach avait été de bonne foi il se serait souvenu de me l’avoir entendu affirmer à diverses reprises.

Je n’ai pas comme lui cet atavisme impérieux qui me fait attacher du prix à des galons, même flétris : « vieux habits, vieux galons à vendre !…[26]

Picquart fut certainement un homme courageux mais il fut aussi un militaire qui un moment s’interrogea sur l’attitude qui devait être la sienne face au dilemme qui se posait à lui de rendre justice à un innocent parce qu’il était innocent et de risquer de ruiner une carrière ou de se tenir coi et de ne rien perdre de ce qu’il avait construit patiemment ; Picquart fut un homme qui essaya – et peu importent les raisons – de rétablir la justice en passant par les voies légales et renonça quand il en calcula les conséquences ; Picquart fut un antisémite qui défendit un juif qu’il n’aimait pas parce qu’il était juif et le fit pourtant parce que l’exigeait l’honneur de l’armée… C’est pour tout cela, parce qu’il fut un homme et non un demi-dieu, parce qu’il hésita, se posa des questions, recula, puis se jeta à corps perdu dans une bataille quand il comprit qu’il avait tout perdu, qu’il est un personnage éminemment intéressant… et certainement plus intéressant que ce héros du devoir, de la justice et de la vérité qu’on nous présente habituellement et qui n’est pas la vérité historique. Et Picquart pose aussi d’autres questions bien plus passionnantes encore et qui le dépassent largement : celles de la place de l’antisémitisme dans le combat dreyfusard, du peu d’importance qui lui était accordé au final et qui permet de comprendre pourquoi par exemple on tint rapidement un Bernard Lazare, pour qui la question ne pouvait souffrir de discussion, sur les lignes arrières[27].

________________________

1. La Révision du procès Dreyfus. Enquête de la Cour de cassation, Paris, Stock, 1899, t. I, p. 132 et Le Procès Dreyfus devant le conseil de guerre de Rennes, Paris, P.-V. Stock, 1900, t. I, p. 381 (« J’ai dit à une autre occasion qu’un dossier secret avait été communiqué aux juges et que je ne savais pas si ce n’était pas moi qui 1’avais apporté. Cette phrase doit paraître singulière. Le fait est que j’ai eu à apporter plusieurs plis au colonel Maurel, que je ne savais pas ce qu’il y avait dedans, et que je ne sais pas, à l’heure actuelle, si le pli que lui a envoyé le ministre est un de ceux que je lui ai remis ou non. »)

2. Déposition Picquart à l’occasion de la première révision dans La Révision du procès Dreyfus. Enquête de la Cour de cassation, op. cit., p. 131-132.

3. « J’ai même dit au général de Boisdeffre et au ministre que je ne croyais pas la condamnation certaine, si on ne tirait pas parti des pièces qu’il était convenu de montrer secrètement » (Le Procès Dreyfus devant le conseil de guerre de Rennes, op. cit., p. 379).

4. Voir les notes de Gonse, AN BB19 94, citées intégralement ici.

5. Voir les lettres d’Henry et de Gonse dans L’Instruction Fabre et les décisions judiciaires ultérieures, Paris, édition du Siècle, [1909], t. I, p. 226-238. Voir aussi notre Faux ami du capitaine Dreyfus. Picquart l’Affaire et ses mythes, Paris, Grasset, 2019, p. 65-67.

6. Ce ne sera officiellement qu’à partir du 12 novembre 1897 que sa correspondance sera arrêtée et saisie (« Réquisition », AN BB19 114) ; Picquart lui donne les dates du 7 au 14 novembre (L’Affaire Dreyfus. Le Procès Zola devant la cour d’assises de la Seine (7 février-23 février 1898). Compte rendu sténographique « in extenso », Paris, Stock, 1998, p. 333). La lettre en question est la suivante : « Je suis arrivé à Paris hier [;] je ne chercherai pas à vous voir ; vous comprenez ma réserve. / Ce que je tiens à vous dire c’est que depuis un mois environ je suis l’objet de toutes sortes de machinations ou tentatives d’intimidation. Ma correspondance a été saisie et examinée arrêtée bien que je ne sache pas que je sois inculpé. On n’a guère laissé passer que des lettres ou télégrammes tendant à me dérouter*, à m’intimider ou à me compromettre. Je suis soumis à la surveillance la plus vexatoire de la part de la police bien que j’ai donné ma parole que je ne verrais que les personnes [lecture incertaine] que l’on m’a désignées**. Je vous supplie prie instamment de ne pas me croire victime [lecture incertaine] de la manie de la persécution. J’ai entre les mains des lettres, où………. »

* les télégrammes « Blanche » et « Speranza » – ** lettre de Billot à Leclerc du 21 novembre 1897, AN BB19 94.

7. L’Instruction Fabre et les décisions judiciaires ultérieures, op. cit., p. 73.

8. L’Affaire Dreyfus. Le Procès Zola devant la cour d’assises de la Seine (7 février-23 février 1898). Compte rendu sténographique « in extenso », op. cit., p. 333.

9. Ibid., p. 397.

10. AN BB19 114.

11. Lettre de Leclerc à Billot du 3 novembre 1897, AN BB19 114.

12. Lettre de Billot à Leclerc du 13 novembre 1897, AN BB19 114.

13. Le Procès Dreyfus devant le conseil de guerre de Rennes, op. cit., t. I, p. 461. Voir Le Faux ami du capitaine Dreyfus. Picquart l’Affaire et ses mythes, op. cit, p. 93.

14. Lettre de Picquart à Reinach de « samedi » [1901], BNF n.a.fr. 24898, f. 220. Voir Le Faux ami du capitaine Dreyfus. Picquart l’Affaire et ses mythes, op. cit, p. 93.

15. L’Affaire Dreyfus. Le Procès Zola devant la cour d’assises de la Seine (7 février-23 février 1898). Compte rendu sténographique « in extenso », op. cit., p. 316. Voir Le Faux ami du capitaine Dreyfus. Picquart l’Affaire et ses mythes, op. cit, p. 114.

16. Lettre de Jules Gay à Leblois du 26 Janv[ier] 1898, BNF, n.a.fr. 16460, f. 92. Voir Le Faux ami du capitaine Dreyfus. Picquart l’Affaire et ses mythes, op. cit, p. 110-111.

17. Voir note 6.

18. L’Affaire Dreyfus. Le Procès Zola devant la cour d’assises de la Seine (7 février-23 février 1898). Compte rendu sténographique « in extenso », op. cit., p. 765. Voir Le Faux ami du capitaine Dreyfus. Picquart l’Affaire et ses mythes, op. cit, p. 118.

19. Ibid., p. 312 et 343. Voir Le Faux ami du capitaine Dreyfus. Picquart l’Affaire et ses mythes, op. cit, p. 237 note 152.

20. « G. Picquart sera à l’entière disposition des conseils de Monsieur A. Dreyfus dans le cas où l’ouverture d’une nouvelle instance judiciaire pourrait rendre son témoignage nécessaire. Jusque-là et en dehors de ce cas, tout pourparler lui paraît superflu » (carte de Picquart à Dreyfus, BNF n.a.fr. 28046 [21], f. 108, citée dans Alfred Dreyfus, Carnets (1899-1907), Paris, Calmann-Lévy, 1998, p. 97.

21. Voir notre Histoire de l’affaire Dreyfus de 1894 à nos jours, Paris, Les Belles Lettres, 2014, p. 937-972.

22. Le compte rendu qu’en fit Picquart est intégralement publié dans Le Faux ami du capitaine Dreyfus. Picquart l’Affaire et ses mythes, op. cit., p. 157-160.

23. Souvenirs de Naville, f. 628-631. Collection particulière.

24. Picquart avait lui-même dit à l’instruction Tavernier ce que rapporte Guillemin : il avait bien tenu à présenter à son ami « [s]es excuses de lui donner un juif » et avait ajouté qu’il « se souviendra[ilt] certainement des propos dont j’ai accompagné cette conversation » (déposition Picquart à l’occasion de l’instruction Tavernier [Picquart, 1898], AN BB19 83, 12 novembre 1898, f. 27).

25. Cité dans Le Faux ami du capitaine Dreyfus. Picquart l’Affaire et ses mythes, op. cit., p. 211-212.

26. Ibid., p. 211. Voir aussi les extraits donnés p. 210. Christian Vigouroux, qui cite cette lettre, n’en donne que les deux premiers paragraphes (p. 159).

27. Voir notre Histoire de l’affaire Dreyfus de 1894 à nos jours, op. cit., p. 525-527.