La SIHAD […] n’a rien trouvé à répondre sur l’essentiel du livre,

alors qu’elle sait être bavarde.

Adrien Abauzit a publié il y a quelques mois un nouveau volume, son quatrième, sur l’Affaire : L’affaire Dreyfus. Dérobades et diversions. Il est, pour l’essentiel, une réponse à notre dernière critique (celle de son troisième volume) et, nous dit-il, une démonstration de ce que la SihaD, composée d’« historiens professant le crédo dreyfusard, ne crai[nt] pas, pour bâtir [son] récit, de prendre de grandes libertés avec les pièces du dossier et de passer sous silence la contradiction antidreyfusarde » (4e de couv.). Nous accusant de nous dérober en ne discutant pas son argumentation quand ce n’est pas en l’ignorant tout à fait, de pratiquer aussi par diversion en « focalis[ant] bien souvent l’attention sur des aspects secondaires », Adrien Abauzit annonce dans son propos liminaire qu’il va « remettre l’affaire à l’endroit, ce qui implique d’anéantir les propos boiteux et les sophismes qui [lui] sont opposés », une véritable « démolition de la nouvelle argumentation adverse » (p. 9).

Adrien Abauzit a publié il y a quelques mois un nouveau volume, son quatrième, sur l’Affaire : L’affaire Dreyfus. Dérobades et diversions. Il est, pour l’essentiel, une réponse à notre dernière critique (celle de son troisième volume) et, nous dit-il, une démonstration de ce que la SihaD, composée d’« historiens professant le crédo dreyfusard, ne crai[nt] pas, pour bâtir [son] récit, de prendre de grandes libertés avec les pièces du dossier et de passer sous silence la contradiction antidreyfusarde » (4e de couv.). Nous accusant de nous dérober en ne discutant pas son argumentation quand ce n’est pas en l’ignorant tout à fait, de pratiquer aussi par diversion en « focalis[ant] bien souvent l’attention sur des aspects secondaires », Adrien Abauzit annonce dans son propos liminaire qu’il va « remettre l’affaire à l’endroit, ce qui implique d’anéantir les propos boiteux et les sophismes qui [lui] sont opposés », une véritable « démolition de la nouvelle argumentation adverse » (p. 9).

Alléchant programme que nous allons discuter.

| Ajout du 5 décembre 2025 : On nous demande, de penser un système, pour ceux qui n’ont pas envie de tout lire, qui permette d’aller directement à telle ou telle question. Voici donc un petit sommaire (il suffit de cliquer pour y aller directement) :

|

Jusqu’à présent, pour commenter les parutions d’Adrien Abauzit, nous avions centré notre propos sur quelques points qui nous semblaient saillants et symptomatiques de la méthode utilisée. Cette fois, pour ce nouveau post, nous relèverons le défi qu’implicitement Adrien Abauzit nous lance et commenterons chaque propos, page à page, paragraphe à paragraphe, ligne à ligne, fût-il d’une dérisoire importance… La chose risquant toutefois de prendre de longs mois, nous ne publierons pas en une fois mais nous procéderons par épisodes. Nous commenterons petit à petit, ajoutant au fil du temps, de ce temps que nous pourrons consacrer à cette tâche. Certains développements ici présentés n’étant toutefois pas nécessairement des plus exaltants, nous avons pris le parti, pour cette première mise en ligne, de bouleverser l’ordre de nos commentaires pour aller directement au plus intéressant. Nous commencerons ainsi par le chapitre I relatif aux dissimulations de « l’académisme dreyfusard » (p. 17-19), puis nous passerons du temps sur la chapitre II relatif à la mort de Félix Faure (p. 21-34), occasion de faire le point sur les sentiments qui furent ceux de l’ancien président de la République relativement à la révision. Nous reviendrons ensuite au début : dédicace, et introduction (p. 10-16), pour reprendre ensuite, avec le chapitre III, le déroulé du volume d’Adrien Abauzit.

• Chapitre I. Qui profite de l’ignorance du lecteur ?, p. 17-19.

Dans notre dernier post, nous reprochions à Adrien Abauzit de jouer sur l’ignorance des lecteurs. Adrien Abauzit nous retourne le compliment et, sous forme d’une série de questions, expose dans son nouveau volume un certain nombre de points « tus et, disons-le, dissimulés par les voix adverses », permettant de « prouver que ce sont les institutions et l’académisme dreyfusard qui « jouent sur l’ignorance des lecteurs », et ainsi de « mesurer le caractère inadmissible de l’accusation de la SIHAD ». Nous allons donc reprendre un à un ces silences et ces dissimulations pour voir en quelle mesure se justifie le propos d’Adrien Abauzit. Notre corpus, ne retiendra que les livres essentiels qui embrassent le plus largement l’Affaire : Thomas (1961), Bredin (1985 ; même s’il n’est pas un travail historien et est avant tout un essai littéraire et historique), Duclert (2006), Joly et Oriol (2014). Et nous y ajouterons, parfois, quelques autres auteurs quand l’axe de leur travail est en rapport avec la question abordée. Et ce sera aussi bien sûr l’occasion de développer quelques points qui le méritent…

1° le complot jésuite chez Reinach.

Marcel Thomas, dont l’étude porte sur l’affaire « de l’intérieur » et ce jusqu’à août 1898 n’avait aucune raison d’en parler, pas plus que Duclert qui propose une biographie de Dreyfus. En revanche, Bredin l’évoque en constatant que Reinach n’apporte pour soutenir sa thèse « aucun élément probant », et Joly et Oriol expliquent tous deux que cette thèse d’un complot jésuite fut un fantasme et que Reinach et les quelques autres qui la véhiculèrent s’emballèrent pour le moins. C’est aussi ce que disent Jean-Marie Mayeur, dans son article sur les catholiques dans le Drouin (L’Affaire Dreyfus de A à Z, 1994 et 2006), et Pierre Pierrard, dans Les Chrétiens de l’affaire Dreyfus (1998). Cela dit, que Reinach ait développé une telle thèse ne doit pas nous étonner : on peut s’attendre de la part d’un anticlérical à ce qu’il satisfasse à l’anticléricalisme.

2° les Dreyfus, famille franco-allemande.

La formule est lapidaire, efficace et frappante, et nous fait bien comprendre le terreau favorable qui en partie doit constituer un début d’explication de la trahison de Dreyfus. En fait de famille franco-allemande, il n’y eut qu’un Allemand dans la famille Dreyfus, Jacques, frère aîné d’Alfred. Et puisqu’Adrien Abauzit aborde la question et que nous répondons, faisons le point qui n’a jamais été fait, après avoir constaté que, contrairement à ce qu’il soutient, la nationalité allemande de Jacques Dreyfus n’a pas été passée sous silence par les historiens de l’Affaire puisqu’on la retrouve mentionnée dans Thomas, Bredin, Duclert et Oriol (Joly n’en parle pas, la question étant sans rapport avec une Histoire politique de l’affaire Dreyfus), mais aussi dans Dreyfus une affaire alsacienne d’Édouard Boeglin (2006), dans Une famille française : les Dreyfus de Michael Burns (1998), chez Reinach et dans Souvenirs et correspondance de Pierre Dreyfus, le fils du capitaine (1936). Qu’en est-il donc ? Aussi loin que remonte leur arbre généalogique, les Dreyfus sont Français. Moïse (arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père de Dreyfus) est né à Rouffach, en Alsace, en 1640. La famille, en France donc depuis le traité de Westphalie qui rattache l’Alsace à la France en 1648, française depuis 1791, demeurera toujours en Alsace, passant de Rouffach à Soultzmatt vers 1700, puis à Rixheim quelques années plus tard où elle restera de longues années. C’est ainsi à Rixheim que naîtra en 1818 Raphaël, le père d’Alfred Dreyfus. Quand Dreyfus est arrêté, sa famille est donc officiellement en France depuis 246 ans et officiellement française depuis que la chose est possible, soit 103 ans. Elle choisira de le demeurer après l’annexion, à l’exception de Jacques Dreyfus qui prendra en effet la nationalité allemande. Cela posé, quelques explications sont ici nécessaires. Après l’annexion, le Traité de Francfort imposait aux Alsaciens et aux Lorrains annexés de faire un choix : rester chez eux et devenir Allemands ou demeurer Français et partir. Les Dreyfus choisirent la France (le père pour lui et pour ses enfants mineurs) et Jacques, l’aîné, majeur, resta en effet en Alsace pour que ne soit pas perdue l’usine familiale. On peut comprendre qu’une famille puisse ne pas vouloir perdre ce qui lui permet de vivre et de cela on voudrait faire un crime aux Dreyfus ou, mieux, une preuve d’un conséquent défaut de patriotisme. Maintenant on pourrait aussi prendre l’angle opposé et voir dans le choix fait par le père, pour lui et ses enfants mineurs, et ainsi de leur éviter la conscription allemande, l’évidence que constitue un tel acte, à savoir un acte de patriotisme. Et cela d’autant plus que si on se renseigne un peu, on verra que le fait de laisser un membre de la famille en Alsace pour diriger les affaires ne fut pas rare (plus de la moitié des entrepreneurs) et qu’au total seuls 8 % des Alsaciens annexés firent le choix de la France (Benoit Vaillot, « L’exil des Alsaciens-Lorrains. Option et famille dans les années 1870 », Revue d’histoire du XIXe siècle, 61/2020). Jacques avait donc fait un sacrifice car c’est bien d’un sacrifice qu’il s’agit pour ce patriote qui, dès la déclaration de la guerre de 70, s’était engagé dans la valeureuse Légion d’Alsace. En devenant Allemand, il se savait, parce qu’il avait porté l’uniforme français, exempté de service allemand et avait un projet clair qu’il mit à exécution : celui, s’il devait avoir des fils, de demander pour eux, comme le disait la loi allemande, au jour de leur dix-septième anniversaire, un permis d’émigration qui leur ferait perdre la nationalité allemande. C’est ce qu’il fera pour ses six fils, l’un après l’autre, puis pour lui, en 1897, lui permettant ainsi d’être réintégré dans la nationalité française.

- Paul Simon, l’aîné des fils de Jacques, engagé volontaire en 1895, servira son pays contre l’Allemagne durant toute la durée de la guerre de 14, et il le fera comme tous ses frères (à l’exception de Jean, le sixième et dernier, mort en 1910 mais engagé volontaire en octobre 1905).

- Le deuxième, Maurice, engagé volontaire en 1897, « Mort pour la France » (comme Du Paty de Clam ; voir dédicace du livre que nous commentons ici), sera tué au front le 29 décembre 1914 ;

- le troisième, Charles, engagé volontaire en 1898, mourra d’une maladie contractée au service, dans son régiment, fin septembre 1914 ;

- le quatrième, René, engagé volontaire en 1899, aviateur en 1914, aura une conduite héroïque qui lui vaudra d’être élevé au grade de chevalier de la Légion d’Honneur et d’être décoré de la Croix de guerre avec palmes… il sera assassiné à Auschwitz le 21 janvier 1944 ;

- le cinquième, Henri Jacques, engagé volontaire en 1901, combattra en 14-18 sous l’uniforme des dragons.

Difficile quand même de faire plus patriotes que ces Dreyfus, Français dès qu’ils le purent, tous engagés volontaires, combattants en 14… des patriotes comme le fut leur oncle, Alfred, retraité en 1907, qui reprendra du service dès le 2 août 1914, sera volontaire pour aller au front et sera au Chemin des Dames.

3° Dreyfus ayant fréquenté « intimement des espionnes ».

Personne n’en parle en effet – et pour la première fois Adrien Abauzit a raison – parce que si Dreyfus a bien connu des femmes (on le lui aurait souhaité), aucun des auteurs évoqués ne pense que ces femmes furent des espionnes et cela pour l’unique raison qu’elles ne le furent pas. D’après Adrien Abauzit, dans son premier volume, Il y en aurait deux : mesdames Bodson et Dery (p. 107-108). Relativement à Bodson, nous en avons parlé en 2018 dans une réponse qu’Adrien Abauzit ne veut pas prendre en considération. Nous écrivions alors :

– Qu’est le passage du livre d’Adrien Abauzit relatif à la dame Bodson, espionne, sinon une affirmation péremptoire qui ne repose sur rien ? Car en effet, si la relation de Dreyfus avec Bodson est avérée, il ne fut jamais même indiqué qu’elle ait été une espionne et il n’y eut jamais – et encore – pour pouvoir le laisser penser que le témoignage tardif de Du Breuil qui ne prouve rien (ce que lui-même le reconnaîtra dans un texte postérieur), témoignage selon lequel Dreyfus aurait fréquenté chez la Bodson un attaché militaire allemand. La Bodson, interviewée pour Le Journal du 6 novembre 1894, racontera qu’elle, qui recevait beaucoup de militaires, considérait le capitaine comme « le plus patriote », « le plus chauvin » d’entre tous et qu’ils s’étaient brouillés quand Dreyfus avait appris qu’elle fréquentait un officier allemand et qu’il refusait de risquer d’être amené à le croiser un jour. Adrien Abauzit nous dira sans doute que ce témoignage de la Bodson est sans valeur. Mais il ne change rien au fait qu’il ne fut jamais même évoqué que la Bodson fût une espionne. Si elle l’avait été, il n’est pas douteux que l’acte d’accusation en 1894 en aurait fait largement mention – et il ne le fait pas – et que Dutrait-Crozon, qui n’en dit mot, n’aurait pas laissé passé cette occasion de prouver l’infamie du « juif ».

Et si l’un comme l’autre n’en parlent pas, c’est tout simplement parce que l’enquête qui fut faite à son sujet en 1894, lors de l’instruction, n’eut jamais rien à dire. Révélons à Adrien Abauzit ce rapport, signé du préfet, Charles Blanc, conservé aux Archives Nationales :

Mme Bodson, née Georgette Patay, âgée d’environ 45 ans, est la femme divorcée de M. Bodson, propriétaire des magasins « À la redingote grise ». Elle demeure avenue Malakoff 99. Elle n’a jamais habité l’avenue des Champs Élysées, mais elle a rendu plusieurs visites à son ancien mari qui demeurait il y a quelques années au n° 144 de cette voie.

Mme Bodson, que l’on dit hystérique, se livre à la galanterie. Elle a eu beaucoup d’amants.

Elle aussi très liée avec la marquise de Belbeuf.

Mme Bodson possède plusieurs immeubles dans la rue Radziwill et ne tire ses ressources que de sa fortune personnelle.

Elle est peu communicative et les noms de ses amants ne sont pas connus des gens qu’elle emploie.

Si madame Bodson s’était livrée à l’espionnage, ne doutons pas que ce rapport de la PP en eût parlé… Concernant maintenant madame Dery (ou Déry mais non Derry), le seul – c’est presque amusant – qui parla d’espionne est… Dreyfus. Juste après son arrestation, ignorant de quoi il était exactement accusé et croyant être victime d’une vengeance, il évoquera son souvenir, et la qualifiera de « sale espionne ». Il s’en expliquera quelques jours après :

Fin 1893, je fis la connaissance de Made Dery, j’allais chez elle 2 ou 3 fois puis au moment décisif, je lâchai pied. Je n’y suis jamais allé en 1894. Au moment du concours hippique, je fis la connaissance de Made Cron, après 4 ou 5 rendez-vous en plein air, je lâchai pied également. Chaque fois, je craignis que ma femme que j’adorais ne l’apprît alors me suis-je dit, dans mon cerveau égaré, peut être que l’une ou l’autre de ces deux femmes aura voulu se venger. Made Dery est en outre une étrangère, peut-être une espionne, me dis-je. Qui sait ? J’accusais presque ces deux femmes. Ma raison n’y était plus.

Et comme pour la Bodson, Dutrait-Crozon ne s’aventurera pas plus sur ce terrain, ce qui est indiscutablement un signe pour les raisons plus haut évoquées. Bien sûr, nous dira Adrien Abauzit, d’Ormescheville, dans son acte d’accusation, n’hésite pas à écrire que « La femme Déry figure en outre depuis plusieurs années sur la liste des personnes suspectes d’espionnage. » Une affirmation, comme souvent chez le rapporteur, qui est un pur fantasme, non pas tant parce qu’il n’existe aucune trace d’elle dans le Carnet B (dont il reste peu de choses) ou dans les dossiers de surveillance des étrangers conservés aux Archives de la PP et aux AN (nous avons vérifié) que parce que pour elle aussi existe un rapport du Préfet de police – toujours de la fin 1894 – qui, si madame Déry avait été « depuis plusieurs années sur la liste des personnes suspectes d’espionnage », aurait sans doute été tout autre :

Madame Dery, Marie Virginie, âgée de 34 ans, originaire de l’Autriche, est mère d’un enfant et demeure rue Bizet, 1, où elle occupe un appartement de 2500 francs de loyer.

Elle ne se livre à aucune occupation et vivrait de ses rentes auxquelles viendrait s’ajouter une pension que lui servirait sa famille qui habite l’Autriche.

Elle a plusieurs frères dont l’un est officier dans l’armée autrichienne et l’autre ingénieur. Ceux-ci seraient en relations avec elle et seraient venus la voir, pour la dernière fois, dans le courant de 1893.

L’officier, lorsqu’il vient à Paris, descend à l’hôtel et prend ses repas chez sa sœur où sa correspondance lui est adressée au nom de Déry. Il est âgé d’environ 35 ans. Quant à l’ingénieur, il entretient des rapports suivis avec M. Aueur, l’inventeur du bec d’éclairage de ce nom.

Mme Déry reçoit la visite de quelques personnes du monde parmi lesquelles on remarque des légionnaires paraissant être des officiers en civil.

Sa correspondance, assez volumineuse, vient principalement d’Autriche. Elle aurait des relations assez étendues.

Ses habitudes sont régulières. Son attitude et sa moralité ne donnent lieu à aucune remarque.

Faut-il insister sur le : « son attitude et sa moralité ne donnent lieu à aucune remarque » qui serait pour le moins étonnant de la part de la Préfecture si madame Dery avait été « depuis plusieurs années sur la liste des personnes suspectes d’espionnage » ?

Au passage, nous avons là encore un parfait exemple de ce que fut cet acte d’accusation de d’Ormescheville, tissus de ragots quand il ne s’agissait pas, comme ici, d’inventions pures et simples contredites par des documents tout à fait officiels et bien évidemment passés sous silence…

4° « Schwartzkoppen désigne le traître par la formule » “Ce canaille De D.” ce qui implique que le nom du traître commence par un “D” ».

Inutile ici de faire la liste des « historiens dreyfusards » puisque tout le monde a bien évidemment parlé de cette pièce. Reste à savoir si le « D » correspondait au patronyme réel du traître et, surtout, si ce D était Dreyfus. Nous renverrons à une des sources favorites d’Adrien Abauzit, qu’il convoque régulièrement… sauf sur cette question. En 2018, tout à fait en vain, nous lui rappelions que lors de la première révision Cuignet avait déclaré :

Quant à la pièce « ce canaille de D… » (n° 25), rien ne prouve qu’elle désigne Dreyfus, et je serais plutôt de l’avis de M. Picquart, qui estime qu’elle ne peut s’appliquer à lui, étant donné le sans-gêne avec lequel l’auteur de la lettre traite ce D…

Et que « Ce canaille de D. » concernât Dreyfus serait d’autant plus curieux que, comme nous le rappelions encore à Adrien Abauzit dans notre premier article de 2018 :

si Dreyfus est bien le « D » de « Ce canaille de D. » tout en étant concerné par la « lettre Davignon », comme le soutient l’auteur, il est une certitude qui est qu’il faut qu’on se penche sur les mois de février et mars 1894 pour comprendre ce qui a bien pu se passer entre Dreyfus et Schwartzkoppen ! Car il a bien fallu qu’il se passe quelque chose pour que celui que Panizzardi qualifie d’« ami » de Schwartzkoppen en janvier 1894 dans la « lettre Davignon » devienne une « canaille » sous la plume de Schwartzkoppen en avril (« Ce canaille de D. »)…

5° Les fuites constatées dans les bureaux où Dreyfus est passé.

Personne n’en parle en effet et uniquement parce que rien ne les prouve ! Sauf erreur de notre part, Adrien Abauzit en liste deux, de ces fuites : la pièce dite « des chemins de fer » et la minute Bayle. Nous ne parlerons pas « des chemins de fer » – lettre qui pour nous date indiscutablement de 1895, à une époque où Dreyfus était à l’île du Diable – puisque nous en avons parlé à chacune de nos réponses en octobre et décembre 2018 et en 2021. Concernant la minute Bayle – et encore une fois – nous avons largement répondu à Adrien Abauzit. Nous redonnons donc ici notre premier développement sur la question, développement… de 2018 :

Difficile de discuter quand Adrien Abauzit disqualifie la découverte que fit Targe en 1904 de la minute réapparue (et qui ne pouvait plus être un crime de Dreyfus, accusé de l’avoir subtilisée pour la transmettre aux Allemands) pour lui opposer les seuls témoignages des tenants de l’accusation et cela au seul motif qu’à ce moment le gouvernement était de « tendance ultra-dreyfusarde » et le ministre de la guerre André un « républicain fanatique » (p. 37) ; difficile de discuter quand il qualifie la pièce retrouvée par Targe de faux en se fondant sur les arguments de Dutrait-Crozon qui n’ont jamais vu la pièce (« n’ont » parce qu’ils sont au moins deux) et ne la discutaient que sur les descriptions données à l’occasion de la seconde révision. Cela dit, elle pose plusieurs questions cette « minute Bayle » : 1° Pourquoi ne pas s’interroger – le faire procéderait de l’équilibre et de la droiture d’intention – sur le fait que si elle n’avait pas été trouvée avant 1904 c’était parce que personne, à l’État-major, pour conforter la culpabilité de Dreyfus, n’avait intérêt à la trouver ? 2° Si on veut admettre que la « minute Bayle » ait en effet disparue et que la pièce retrouvée en 1904 était un faux, en quoi prouvait-elle la culpabilité de Dreyfus ? Juste parce que Dreyfus se trouvait au 1er bureau quand elle fut rédigée ? 3° Si nous partons toujours de la même hypothèse, quelle folie avait pris Dreyfus de soustraire une pièce qu’on ne retrouverait donc pas et qui risquait de l’accuser quand il avait tout loisir de la copier ? 4° Si cette pièce qui datait de mars 1893 était bien en rapport avec une note de Schwartzkoppen interceptée en décembre 1895, pourquoi l’attaché militaire tentait-il seulement de répondre à une question posée deux ans et demi plus tôt ? 5° Si la note de Schwartzkoppen interceptée en décembre 1895 était bien en rapport avec la minute Bayle pourquoi l’attaché militaire allemand y parlait-il d’une « lettre 3e Direction » puisque celle que Dreyfus était censé avoir livrée était une « note » du 1er bureau ? 6° Si la découverte de 1904 était un faux, comment expliquer que s’y trouve de l’écriture de Bayle, qui avait quitté l’État-major le 3 juillet 1895 et était décédé le 20 novembre de la même année ? 7° Pourquoi Adrien Abauzit ne se pose-t-il pas les questions que nous nous posons et dont la plupart étaient celles que se posaient dès 1904 le capitaine Hallouin, Clément Moras, Manuel Baudouin, Henry Mornard, Targe et qu’on trouve en plusieurs endroits dans la procédure de 1904-1906 qu’il affirme pourtant avoir lues ? Équilibre et droiture d’intention…

6° Léonie.

Marcel Thomas, Vincent Duclert et Betrand Joly n’en parlent pas, puisque leur sujet est autre, mais Bredin et Oriol en parlent largement. La question étant traitée dans les commentaires relatifs à l’introduction que nous trouverons plus loin, nous renvoyons au passage qui la concerne.

7° Le petit bleu « pseudo-brouillon, non écrit et non signé par Schwartzkoppen, n’ayant jamais été envoyé par la poste ».

Vincent Duclert et Betrand Joly n’en parlent pas, puisque leur sujet est autre, mais Thomas, Bredin et Oriol le font. Mais là, pour une fois, nous sommes d’accord… ou en partie d’accord. En partie, parce que ce fameux petit bleu portait une signature de convention : « C », et parce qu’il ne s’agit pas d’un « pseudo-brouillon » ou d’un brouillon mais d’un petit bleu finalement jeté à la corbeille plutôt que d’être confié aux bons soins des Postes & Télégraphes. Sinon, nous sommes d’accord – et nous le disons tous – parce qu’il est bien écrit par une autre main que celle de Schwartzkoppen et que, puisque jeté à la corbeille, il n’a pas été confié à la diligence des services postaux. Cela dit, il n’y a rien à discuter ici, puisque tous les historiens qui ont sérieusement travaillé sur l’Affaire n’ont jamais dit autre chose – qui ne change rien et n’indique rien relativement à la culpabilité de Dreyfus ou la pseudo-falsification de Picquart. Si toutefois on veut en savoir plus sur cette question, on pourra se reporter à nos posts, d’octobre 2018, décembre 2018 et 2021.

8° Picquart n’a rien trouvé au procès Zola à répondre « quand ont été dévoilées ses manœuvres pour falsifier le Petit bleu, en vue de le faire passer pour une lettre envoyée par la poste ».

Personne n’en a parlé en effet parce que tous ceux d’entre nous qui ont parlé du procès Zola ne peuvent s’accorder avec cette affirmation démentie par la sténographie. Dire que Picquart n’a rien trouvé à répondre n’est pas exact. Les deux fois où il lui a été parlé de cette demande qu’on l’accusait d’avoir faite relativement à l’autorisation de faire apposer un timbre sur le petit bleu, il a dit que Gribelin devait confondre, que « jamais, jamais, jamais » il n’avait dit cela à Lauth et que jamais il n’avait dit au même qu’il voulait « pouvoir dire là-haut que j’ai intercepté cela à la poste ». Il a donc bien trouvé à répondre et a répondu : que Lauth mentait et que Gribelin, avec lequel il avait « très souvent […] causé de la manière dont on pouvait envoyer des lettres à des espions [avait dû garder] un de ces souvenirs […] dans son esprit ; mais, dans l’espèce, je dis : Non, je ne m’en souviens pas du tout. » Adrien Abauzit nous dira sans doute que nier n’est pas répondre. On conviendra toutefois que quand quelqu’un accuse quelqu’autre d’avoir dit ce qu’il estime ne pas avoir dit il est difficile de faire autre chose que nier.

9° « Esterhazy, simple officier de troupe, n’avait aucune possibilité pour obtenir les pièces du bordereau ».

Personne ne l’a dit non plus puisque tous nous pensons – et sommes même absolument sûrs – qu’Esterhazy avait cette possibilité. Sans même reprendre les démonstrations que quelques-uns d’entre nous ont proposées, lisons simplement ce passage de l’arrêt de la Cour de cassation. Il ne plaira pas à Adrien Abauzit, puisque les magistrats qui la forment sont à ses yeux des vendus. Mais ici est cité largement le rapport de quatre généraux au sujet desquels il aura sans doute à dire, mais qui sont tout de même quatre généraux et quatre généraux dont l’autorité sur les questions relatives à la chose militaire en général et à l’artillerie en particulier sont indiscutables :

[…] une commission, composée de quatre généraux, désignée par le ministre de la Guerre, le 5 mai 1904 – le général de division Balaman, du cadre de réserve, ancien président du Comité technique de l’artillerie, le général de division Villien, inspecteur permanent des fabrications de l’artillerie, le général de brigade Brun, commandant l’École supérieure de guerre, le général de brigade Séard, du cadre de réserve, ancien directeur de l’École de pyrotechnie, – a rédigé un rapport dans lequel, à l’unanimité, ils déclarent : 1° qu’un officier d’artillerie, commettant un acte de trahison, n’aurait pas, dans un écrit en 1894, présenté comme « intéressants » des renseignements sur le canon de 120 et le frein hydraulique universellement connus depuis longtemps, mais qu’il aurait pris soin de spécifier, comme faisant l’objet de sa « note », le canon de 120 court et le frein hydropneumatique dont la création était récente ; que, du reste, « il était possible, et on peut dire facile, pour un grand nombre d’officiers, artilleurs ou non, de se procurer les moyens de fournir sur le canon de 120 court et sur son frein hydropneumatique une note donnant des renseignements intéressants », sans être pourtant « assez complets et assez précis pour permettre la construction d’un frein hydropneumatique pareil à celui du 120 court » ; 2° qu’un officier d’artillerie n’aurait pas, dans un écrit, employé cette expression, insolite et anormale sous sa plume, « la manière dont la pièce s’est conduite » ; 3° qu’un officier d’artillerie n’aurait pas dit ne pouvoir qu’avec une extrême difficulté se procurer le projet de manuel de tir du 14 mars 1894, puisque « ce projet de manuel, dont plus de 2 000 exemplaires avaient été envoyés par la 3e direction, ne pouvait être confidentiel, mais devait servir aux écoles à feu et être par suite l’objet d’instructions faites, non seulement aux officiers de l’armée active et aussi à ceux de la réserve, et même aux sous-officiers que l’on doit exercer à remplir les fonctions de chef de section » ; 4° que si la « note sur une modification aux formations de l’artillerie » visait les dispositions prises de juin à août 1894 pour la mobilisation des régiments d’artillerie, le traître n’aurait pas employé le mot « formation » qui ne sert de titre à aucune des pièces du volumineux dossier existant à la 3e direction, pièces intitulées, tantôt « mobilisation des régiments d’artillerie », tantôt « organisation de l’artillerie » dans le plan de 1895 ; qu’il aurait fait usage « de ces mots plus imposants » ; et que, « en dévoilant une partie si importante de la mobilisation générale, il aurait fourni un renseignement d’une importance telle qu’il n’eût pas un seul instant senti le besoin de corser son envoi, de battre les buissons pour réunir un assemblage disparate de documents quelconques, comme l’a fait l’auteur du bordereau, s’efforçant visiblement de remplacer la qualité par la quantité » ; qu’au contraire, en s’exprimant comme il l’a fait, il a dû avoir simplement en vue le projet de révision de règlement sur les manœuvres de batteries attelées, dans lequel le mot « formation » constituait « le titre vingt fois répété de tous les paragraphes » ; que « les régiments de la troisième brigade d’artillerie étaient chargés d’essayer pendant leur séjour au camp de Châlons en juillet et août 1894 ce projet de règlement » ; qu’il était « entre les mains des officiers » ; et que si l’on suppose la présence au camp de Châlons d’un officier « en quête de documents à livrer », il a pu, même n’appartenant pas à l’artillerie, l’avoir « pendant le peu de temps nécessaire pour y copier la partie réellement intéressante, c’est-à-dire la formation de guerre » ;

Attendu que, sur ce point, la commission des généraux experts conclut dans les termes suivants : « On reconnaîtra que cette hypothèse prend un singulier caractère de probabilité si l’on veut bien remarquer que les trois nouveautés essayées au camp de Châlons en 1894 étaient le manuel de tir, le canon de 120 court (le canon de 120 long a été également tiré avec son frein hydraulique) et le projet de règlement sur les batteries attelées, nouveautés qui se trouveraient ainsi faire justement l’objet de trois notes du bordereau se rapportant à l’artillerie » ;

Or, attendu qu’au camp de Châlons où Dreyfus n’était pas en août 1894, était Esterhazy qui, d’après l’enquête de 1899, se tenait à l’affût d’informations relatives aux « choses de l’armée » et surtout à l’artillerie ; que précisément le journal La France militaire, dans ses numéros des 11 et 15 août, appelait l’attention sur les expériences du camp de Châlons concernant les trois nouveautés dont parlent les généraux experts ; et que le même journal, dans le numéro du 15, entreprenait, au sujet de l’expédition de Madagascar (qui fait l’objet de la quatrième note du bordereau) une série d’articles dans lesquels des renseignements avaient pu être puisés ;

Attendu – quant au manuel de tir – qu’il convient d’ajouter qu’Esterhazy, vers la fin du mois d’août 1894, avait cherché à l’avoir en communication du lieutenant d’artillerie Bernheim, qui lui avait remis, sans parvenir ensuite à se le faire restituer, le règlement sur les bouches à feu de siège et une réglette de correspondance, et que vainement on a invoqué contre Dreyfus la déposition du colonel Jeannel, déclarant lui avoir prêté, en juillet, pendant quarante-huit heures, un des trois exemplaires du manuel de tir déposés à le section technique du 2e bureau ;

Attendu que Dreyfus, expliquant par une confusion involontaire cette déclaration, a affirmé avoir emprunté seulement le manuel de tir allemand dont il avait besoin pour un travail sur l’artillerie de l’armée allemande ; que, du reste, dans l’hypothèse même où les souvenirs du colonel ne seraient pas erronés, Dreyfus, ayant, dès le mois de juillet, rendu l’exemplaire emprunté, ne l’aurait pas, à la fin d’août, offert à l’agent A…, et que stagiaire à l’État-major, il n’aurait pas écrit : « Je ne puis l’avoir à ma disposition que très peu de jours ; le ministre de la Guerre en a envoyé un nombre fixe dans les corps et les corps en sont responsables » ;

Attendu – quant à la « note sur les troupes de couverture » et au membre de phrase additionnel, « quelques modification seront apportées par le nouveau plan » – que, d’une part, Le Journal des Sciences militaires, dans un numéro de mai 1894, publiait une étude sur « le 6e corps et les troupes de couverture » ;

Attendu que, d’autre part, au troisième bureau, d’après l’enquête de 1899, des documents très importants et secrets étaient copiés, non pas uniquement par des officiers, mais, contrairement aux règlements, par des secrétaires (sous-officiers, caporaux ou soldats) ; que des indiscrétions ont pu, de bonne foi, être commises ; qu’elles ont pu l’être même par des stagiaires causant avec des camarades de l’armée ; que l’article du journal et les conversations entendues au camp de Châlons ou ailleurs étaient de nature à fournir, pour la rédaction d’une note dont le texte demeure inconnu, des informations plus ou moins précises et plus ou moins exactes sur les troupes de couverture et les modifications arrêtées déjà pour entrer en vigueur avec le nouveau plan ;

Attendu enfin que le bordereau se termine par les mots : « Je vais partir en manœuvres » ; mais que Dreyfus, en 1894, n’est pas allé aux manœuvres de septembre et n’a pu croire au mois d’août qu’il irait ; qu’en effet, une circulaire ministérielle du 17 mai, mise à exécution en juillet par l’envoi dans les régiments des stagiaires de première année, excluait pour eux comme pour les stagiaires de deuxième année toute participation aux manœuvres de septembre ; et qu’entendu comme témoin dans la nouvelle enquête le capitaine de Pouydraguin a déclaré qu’ayant été plus tard interrogé sur ce point par le lieutenant-colonel Henry, il avait remis à celui-ci une note non retrouvée depuis lors, portant que, dès le printemps 1894, les stagiaires avaient été avertis et savaient qu’ils ne devaient pas aller aux manœuvres cette année-là ;

Attendu, au contraire, qu’Esterhazy, dont le régiment, le 74e d’infanterie, a assisté aux manœuvres de forteresse de Vaujours, a pu, bien que dispensé en sa qualité de major, avoir l’intention de s’y rendre à titre individuel ; et que l’expression incorrecte « partir en manœuvres » se rencontre sous sa plume dans des lettres dont une remontant à 1886 et une autre, datée du 17 août 1894, contemporaine, par conséquent, du bordereau[.]

10° « la Cour de cassation s’est basée sur des “expertises graphologiques” émanant de non-graphologues ».

En dehors de Marcel Thomas et de Bertrand Joly, dont le propos est autre (mais Joly ne parle que de cela dans divers articles dont « L’École des chartes et l’Affaire Dreyfus », Bibliothèque de l’École des chartes, 1989, n° 147, >p. 611-671, tous en ont parlé. Mais quelle est l’importance de cela ? Quand on parle d’écriture, avoir recours, en 1898-1899, à des archivistes-paléographes ou a des philologues n’est peut-être pas complètement dénué de sens. S’adresser, en 1904, pour étudier la valeur scientifique de l’expertise Bertillon et de ses suiveurs (Corps, Valerio, les auteurs de la brochure verte), à des mathématiciens ne l’est pas plus dans la mesure où Bertillon se positionnait en tant que tel. À Rennes, il avait ainsi expliqué que sa démonstration était « principalement géométrique », que rien des « motifs psychologiques qui peuvent avoir guidé l’accusé » ne l’avait intéressé et qu’il n’avait jamais entendu rester que « sur le terrain absolument scientifique » : « il n’est pas douteux pour moi qu’un problème a été posé. Quelle est la solution de ce problème ? Elle est mathématique », dira-t-il encore. Et si Adrien Abauzit doit être choqué par le fait que « la Cour de cassation s’est basée sur des « expertises graphologiques » émanant de non-graphologues », pourquoi ne l’est-il pas à propos de Bertillon qui n’était pas plus graphologue qu’il n’était expert assermenté mais un fonctionnaire de police qui considérait d’ailleurs que : « La graphologie, c’est de l’astrologie », comme nous le démontrions en 2021 à Adrien Abauzit en réponse à un développement dans lequel il accusait Joseph Reinach qui donnait cette citation pourtant bien réelle et très connue d’avoir menti.

11° Labori victime d’un attentat et qui reprend sa place à peine huit jours après.

De cela encore tout le monde parle… Et oui, Labori a été victime d’un attentat et a repris sa place quelques jours après… et alors ? Dans son premier volume, Adrien Abauzit s’en amuse et cite Maurice Barrès : « Je m’étonne avec l’univers d’un attentat, tel que les policier ne trouvent pas les assassins, que les chirurgiens ne trouvent pas la balle et que l’assassin s’en trouve très bien » (p. 289). Et pourtant, Labori l’a bien reçue cette balle ; on trouve d’ailleurs dans ses papiers à la BNF la radiographie faite après l’attentat sur laquelle elle se voit nettement. Il suffit d’y aller voir…

12° La copie faite par Esterhazy, à la demande d’un journaliste anglais, du bordereau, copie qui « différait complètement de l’original ».

Personne n’en a parlé parce que les choses ainsi présentées sont fausses. Avant Adrien Abauzit, cet argument avait été développé dans la revue d’Action française, sous la plume de Dutrait-Crozon. Il y était expliqué que les dreyfusards avaient été dans l’obligation de se passer de ce document essentiel puisque « Esterhazy qui connaît si bien l’écriture du bordereau jusque dans ses moindres détails, cette fois […] s’est attaché à s’écarter le plus possible de l’original » (« Esterhazy », n° 179, 1er décembre 1906, p. 642-643). Si elle différait donc, c’est donc parce qu’Esterhazy avait fait ce qu’il fallait pour ! Mais le problème c’est qu’une nouvelle fois L’Action française pliait la réalité à ses besoins. Labori, quand elle l’a lui avait été offerte, l’avait refusée, cette copie, non pas parce qu’elle était telle que l’imaginent Dutrait-Crozon et Adrien Abauzit mais parce qu’une pièce devant suivre les voies légales pour être recevable devant un tribunal, l’avocat avait donc demandé au livreur de la déposer entre les mains du colonel Jouaust, président du Conseil de guerre, ou à défaut au greffe… Curieuse idée qui serait celle de la défense que de livrer ainsi au tribunal une pièce qui les aurait desservis ! Quant à savoir si la copie « différait complètement de l’original », il suffit de lire la presse de l’époque pour en savoir plus : le journaliste chargé d’apporter le document en France considérait la copie comme présentant « une très forte ressemblance, la différence principale étant que l’écriture actuelle d’Esterhazy était légèrement plus large » (presse du 19 septembre 1899).

13° La déposition Cuignet censurée par la Cour de cassation.

Et non ! personne n’en a parlé parce que rien atteste cette accusation de Cuignet. Et nous renvoyons, infra, à notre commentaire, partie 2°, des pages 13-15 pour voir ce qu’il en est de cette question.

14° La falsification par la Cour de cassation de l’article 445.

Personne n’a soutenu cela parce que ce n’est pas vrai. Mais en revanche tout le monde a parlé de cet arrêt et quelques-uns ont montré que cette accusation, talisman de L’Action française, ne tenait pas. Ici même, en 2021, nous l’avons déjà expliqué à Adrien Abauzit. Nous redonnons donc notre explication qui elle aussi n’a pas retenu son attention :

Adrien Abauzit constate à juste titre notre « condition de non-juriste » et soutient que ce cruel manque nous enlèverait « toute qualité pour apprécier au mieux l’affaire Dreyfus, dont le cœur est tout de même une série de procédure judiciaire ». Que dire ? On ne peut donc travailler sur l’armée sans être militaire, sur la culture du blé en Ouzbékistan sans être agriculteur ou ouzbek ou sur les crimes sans être un assassin ? Peu importe… Adrien Abauzit nous le prouve en allant commenter les travaux de deux historiens « dreyfusards » […] et nous donne un petit TD de droit sur le cas de l’article 445 du code d’instruction criminelle et, à la suite de l’Action française, de sa falsification par la Cour de cassation pour réhabiliter Dreyfus. Malheureux historiens qui ignorent ce que sait l’avocat, à savoir que l’article 111-4 du code pénal affirme que « la loi pénale est d’interprétation stricte ». C’est vrai… seulement c’est oublier l’interprétation téléologique qui permet au juge, quand le texte n’est pas clair, de rechercher l’intention du législateur, d’extraire l’esprit du texte – la fameuse ratio legis – et d’y subordonner sa lettre. Manque de clarté, donc, ou absurdité de l’interprétation littérale. Et c’est justement le cas dans lequel nous nous trouvons avec ce fameux 445, dans le cadre précis qu’est celui de l’Affaire. Expliquons un peu. L’article 445 dit que « Si l’annulation de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié de crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé », autrement dit, si Dreyfus est vivant, et qu’il n’y a pas crime, c’est-à-dire pas trahison, le renvoi devant un nouveau conseil de guerre ne sera pas prononcé. Mais il y a bien trahison. Donc, dans l’absolu, la Cour de cassation ne peut juger au fond, c’est-à-dire casser sans renvoi… Dreyfus est vivant, le crime existe, il y a donc à juger et il doit donc y avoir renvoi… Seulement, le cas qui est le nôtre ici est absurde et ouvre donc la porte à cette recherche de la ratio legis et par conséquent à l’interprétation téléologique. Absurde en effet – s’il est encore nécessaire de l’expliquer – parce les nouveaux juges militaires appelés à se prononcer sur le cas Dreyfus n’auraient pu que, soit entériner purement et simplement l’arrêt rendu par la Cour de cassation qui disait Dreyfus innocent, soit, en ne le suivant pas, condamner un homme dont l’innocence avait été solennellement prononcée par la juridiction suprême. Il est clair, comme l’écrit Baudouin dans son réquisitoire, qu’en « disposant qu’il n’y a pas lieu à renvoi, s’il ne subsiste rien qui puisse être qualifié crime ou délit, le législateur n’a pas entendu se placer à un point de vue abstrait. Il a eu évidemment en vue, comme le texte l’indique, le condamné en faveur de qui la condamnation est ordonnée ». Voilà précisément ce qu’est une interprétation téléologique. N’eût-il pas en effet été absurde de voir Dreyfus jugé pour un crime qu’il n’avait pas commis simplement parce que le crime existait ? Qu’eût été en effet un tel procès où il n’y aurait plus rien à juger sinon le crime ?

Voilà donc une bien drôle de manière de discuter en ne donnant qu’une partie de l’information et en l’assurant par la simple affirmation d’une expertise qui, au final, semble plus que discutable.

Et quant à la fable de la falsification du 445 par la Cour de cassation, plutôt que de s’en tenir à Dutrait-Crozon et aux quelques autres qui s’en revendiquent ou tentent de maintenir vivante sa flammette, Adrien Abauzit aurait pu se reporter au texte de l’arrêt et constater que si la mise au clair de l’interprétation de la loi en était donnée à la fin des attendus (« Attendu, en dernière analyse, que de l’accusation portée contre Dreyfus rien ne reste debout ; et que l’annulation du jugement du Conseil de guerre ne laisse rien subsister qui puisse, à sa charge, être qualifié crime ou délit »), le texte dans sa forme originale était lui aussi donné textuellement dans la première partie (« si l’annulation prononcée à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé »). Quel faux serait donc celui qui donnerait, avant le texte falsifié, le texte original, livrant ainsi lui-même la clé de la supercherie ?

À la fin de ce trop long passage, nous nous interrogerons donc sur la conclusion d’Adrien Abauzit qui nous dit que « ce n’est pas en lisant les ouvrages relatant la version institutionnelle que l’on risque d’apprendre tout cela [et que] pour faire passer leur fable, les auteurs dreyfusards n’ont pas d’autre choix que de « jouer sur l’ignorance du lecteur ». » Nous avons vu qu’hormis les points faux qui n’ont pas a être présentés, tout l’est par les auteurs en question et donc qu’Adrien Abauzit nous dit donc ici quelque chose qui n’est pas et ne vaut donc, auprès de lecteurs peu au fait, que parce qu’il est écrit…

Cela dit, nous pourrions jouer aussi à ce drôle de petit jeu et avancer à notre tour que ce n’est pas en lisant Adrien Abauzit et ses prédécesseurs « que l’on risque d’apprendre tout ce qui va suivre » : le lecteur d’Adrien Abauzit

- Sait-il que la fameuse scène de la dictée n’était qu’une curieuse mise en scène dont l’issue importait peu, l’arrestation de Dreyfus ayant été décidée quatre jours avant et l’ordre permettant d’y procéder ayant été signé la veille.

- Sait-il que c’est à La Libre Parole et non pas à un autre journal que fut transmise, et à deux reprises, la nouvelle de l’arrestation de Dreyfus ?

- Sait-il que les experts qui conclurent dans le sens de l’accusation furent invités à rencontrer Bertillon, qu’ils se rendirent à l’invitation et que le seul qui conclut dans l’autre sens fut celui qui ne s’y rendit pas ?

- Sait-il que l’instruction écarta systématiquement les témoignages et rapports (comme celui de la PP qui indiquait que Dreyfus était inconnu dans les cercles de jeux) ?

- Sait-il que le général Mercier affirma à la presse, avant le procès et foulant donc aux pieds la présomption d’innocence, que Dreyfus était coupable ?

- Sait-il que la lettre de Gonse à Boisdeffre du 6 janvier 1895 à propos des pseudo aveux est un faux ?

- Sait-il que l’authenticité du faux Henry fut, au lendemain de sa création – fait unique –, attestée par les grands chefs pour transmission au ministre, véritable aveu de la falsification ?

- Sait-il que Gonse, quand Picquart l’informa de sa découverte, l’encouragea à continuer son enquête sur Esterhazy et lui prodigua des conseils dans le but d’arriver « à la manifestation de la vérité » ?

- Sait-il que Picquart engagea ses chefs à enquêter à propos de la publication du bordereau dans Le Matin et de l’article de L’Éclair et que ses chefs préférèrent ne pas donner suite ?

- Sait-il qu’Esterhazy fut contacté dès la mi-octobre 1897 (soit un mois avant sa dénonciation par Mathieu Dreyfus) par l’État-major pour assurer sa protection ?

- Sait-il que les articles signés Dixi étaient l’œuvre d’Esterhazy sur une trame fournie par les hommes de l’État-major ?

- Sait-il que le ministre de la Guerre, au courant de cette réalité, laissa faire sans inquiéter Esterhazy ?

- Sait-il qu’Esterhazy envoya des lettres de menace au ministre de la Guerre et au président de la République et que ses lettres furent parfois inspirées, le plus souvent dictées, par les hommes de l’État-major ?

- Sait-il que jamais pour cela non plus Esterhazy ne fut inquiété ?

- Sait-il qu’Esterhazy affirma avoir en sa possession une lettre très confidentielle soustraite au ministère de la Guerre et qu’il ne fut pas inquiété ?

- Sait-il qu’au contraire, même, quand il décida de la rendre, on vint la reprendre en échange du reçu qu’il avait exigé ?

- Sait-il que le général de Pellieux fut très largement « éclairé » par les hommes de l’État-major sur ce que devait être son enquête ?

- Sait-il qu’au procès Zola, l’État-major adressa à l’avocat général les questions que les témoins de l’accusation souhaitaient qu’on leur posât ainsi que la manière qui pouvait lui permettre de contrer celles de la défense ?

- Sait-il qu’au moment du même procès, les généraux Gonse et Boisdeffre écrivirent au président du jury pour lui faire quelques promesses relatives à certains réservistes de ses amis ?

- Sait-il que les information, fausses pour la plupart, relatives à François Zola, furent transmises aux journaux par l’État-major ?

- Sait-il que Mercier passa son temps à promettre de publier un document qui prouvait indiscutablement la culpabilité de Dreyfus et qu’il ne le fit jamais ?

- Sait-il que les dépositions des témoins de l’accusation varièrent considérablement d’une procédure à l’autre pour arriver, au final, à l’alignement ?

… et nous pourrions continuer ainsi pendant des pages et des pages…

Mais reprenons donc la lecture de ce nouveau volume et passons au plus intéressant.

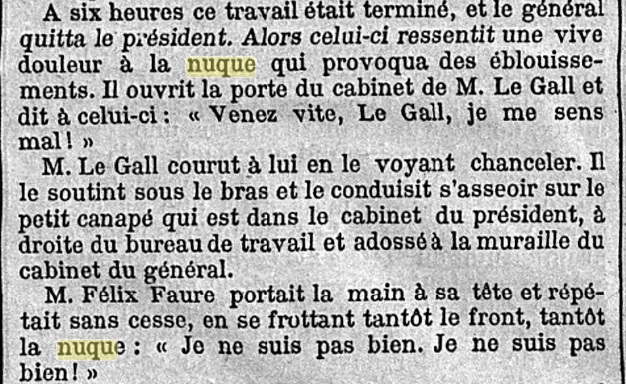

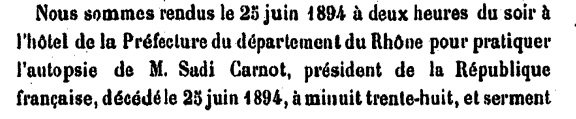

• Chapitre II. Dérobades et diversions sur l’assassinat de Félix Faure. La mort de Félix Faure, p. 21-22.

Adrien Abauzit revient sur son précédent volume et nous dit

- que la « version graveleuse » de la mort de Félix Faure est fausse.

- que Félix Faure a été assassiné par empoisonnement ;

- que l’assassin est « probablement » Marguerite Steinheil, exécutrice des hautes œuvres du « Syndicat » ;

- que les mobiles du crime étaient l’« opposition au Syndicat » de Félix Faure et son projet de coup d’État.

La thèse n’est pas nouvelle et vient, rappelons-le – avec quelques infimes différences –, tout droit de chez André Galabru (L’assassinat de Félix Faure, Paris, éditions du Trident, 1988), qui lui-même l’avait trouvée dans La Libre Parole de 1899 et 1908, dans le très délicat et anonyme L’assassinat maçonnique, le crime rituel, la trahison juive (1905), dans le non moins délicat La République juive. Ses trahisons, ses gaspillages, ses crimes ! de Charles Fleury (1910) et dans Les Morts mystérieuses. Les Oubliettes modernes d’Albert Monniot (1918 puis 1934). Elle tient tout entière en quelques paragraphes de Drumont :

[Félix Faure] était vraiment un patriote noblement soucieux de la grandeur de son pays et fermement résolu à écraser le complot international et juif.

Sur ce point, il n’y a plus de doute. Félix Faure allait adresser un message à la nation, faire appel à l’armée et à la France, qui lui aurait répondu par une formidable acclamation.

C’était l’heure décisive, l’heure suprême. En voyant que tout était perdu, les meneurs du complot dreyfusard ont-ils fait un dernier effort, ont-ils eu recours au crime ?

C’est l’opinion de beaucoup, parmi les mieux informés de la politique contemporaine.

Cette opinion n’est pas une vague rumeur, un propos en l’air ; elle repose à la fois sur l’ensemble de la situation d’alors et sur d’innombrables petits faits qui, rapprochés les uns des autres, auraient été, tout au moins, de nature à justifier l’ouverture d’une instruction sérieuse. (« Drames de la terre et de la mer », La Libre Parole, 27 avril 1912)

Nous allons donc voir cela en suivant et en discutant la démonstration d’Adrien Abauzit. Commençons.

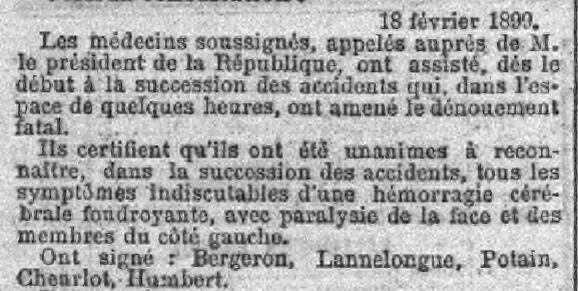

Nous sommes d’accord sur le premier point avec Adrien Abauzit : la version graveleuse est fausse et plus que fausse, elle est idiote. Nous sommes d’accord sur ce point, et sur cet unique point, et nous allons voir pourquoi les « preuves et les indices de l’assassinat » qu’invoque Adrien Abauzit, après de nombreux autres, ne peuvent nous convaincre et pourquoi nous continuerons – et encore longtemps – à porter crédit à la version officielle, celle du rapport des médecins.

Listons pour commencer les « preuves et les indices de l’assassinat » selon Adrien Abauzit :

-

- thérapeutique anti-empoisonnement,

- version controuvée du Journal officiel,

- douleur au cou,

- absence d’autopsie,

- embaumement rapide, hors des délais légaux,

- texte-aveu de Pressensé,

- version absurde de Saint-Simonin dans Les Propos de Félix Faure,

- Climat hostile à Félix Faure à l’Élysée.

- Apoplexie foudroyante durant plusieurs heures [oublié par Adrien Abauzit dans sa liste, p. 21-22].

- Faure était en bonne santé [idem].

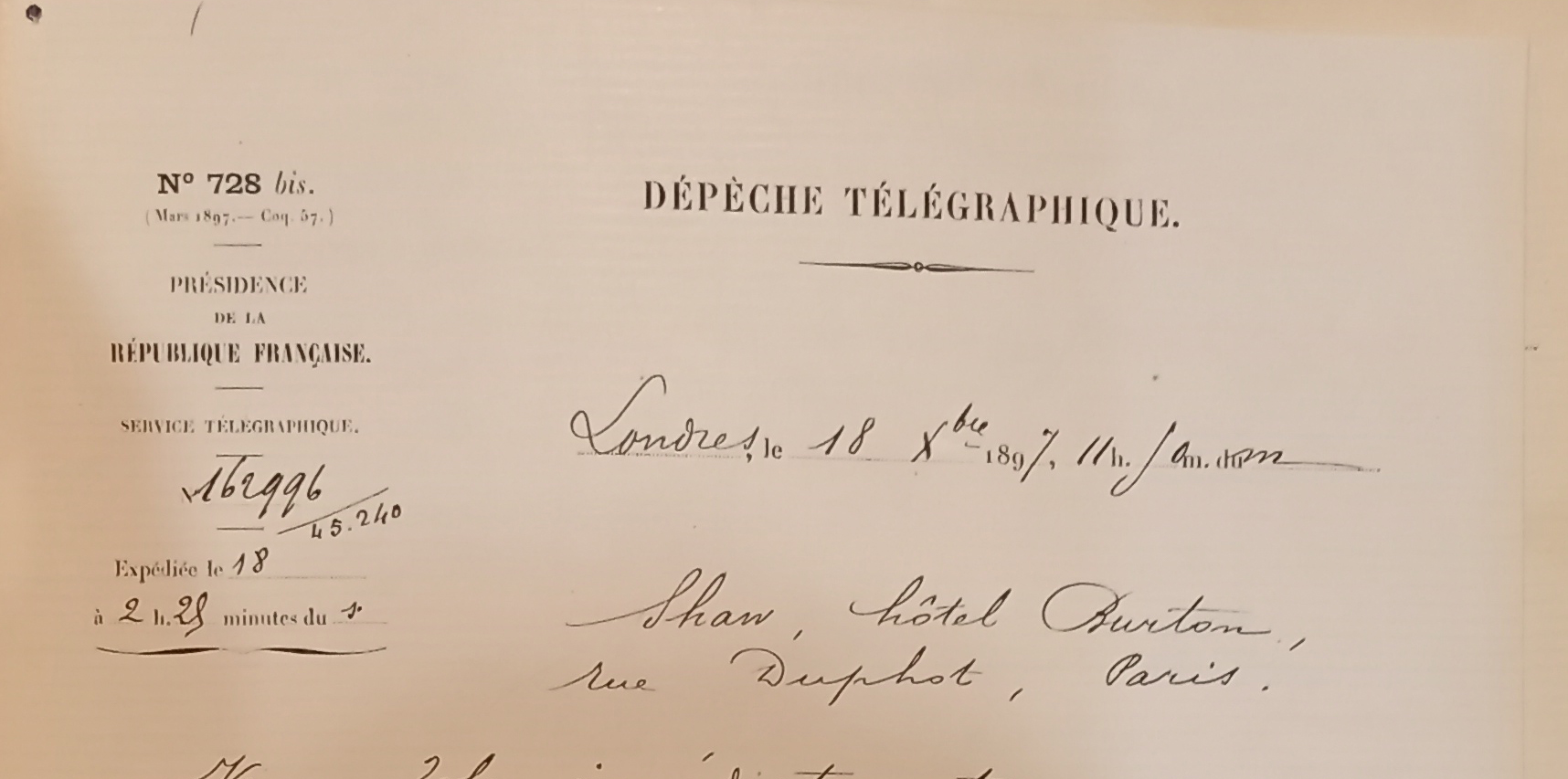

Chapitre II. Félix Faure et la révision, p. 22-23.

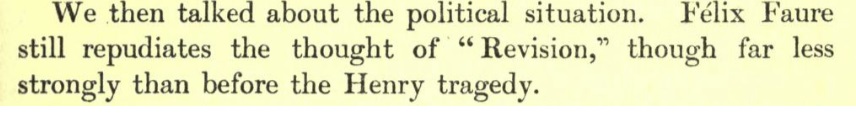

Adrien Abauzit, qui nous reproche de nous dérober et de pratiquer par diversions, ne répond pas ici à ce que nous disions et, parlant de paille quand nous lui parlons de poutre, décale le propos en ne retenant que ce qui est relatif à Faure et à la révision et en oubliant ce qu’était notre propos : l’impossibilité d’affirmer, autrement que gratuitement, que Faure « rest[ait] convaincu de la culpabilité [de Dreyfus] » et que s’il se savait menacé c’était « en raison de son engagement antidreyfusard » (p. 45). Faure n’a jamais pris publiquement le moindre parti et personne ne pourra jamais trouver trace reposant sur une source indiscutable d’un engagement quelconque. Concernant la sphère privée, s’il put avoir, dans les premiers temps, une conviction et l’affirmer – nous y reviendrons –, rien, dans ses écrits intimes ou dans ce que nous connaissons de sa correspondance privée, ne nous permet de savoir ce qu’il en fut à partir de la fin de l’été 1898. Officiellement, Faure tint toujours à demeurer dans son rôle et il suffit de lire un peu son Journal et un peu aussi ses lettres à Le Gall conservées dans ses papiers aux AN pour en être sûr : en refusant par exemple de voir les dossiers que les deux camps cherchaient à lui soumettre, se refusant à tout commentaire officiel et officieux, Félix Faure ne s’est jamais engagé, ni dans un camp ni dans l’autre, et rien ne peut permettre d’affirmer, ni à Adrien Abauzit ni à nous, ce que furent, peu avant sa mort, une conviction et des sentiments relativement à l’innocence ou à la culpabilité de Dreyfus qu’il conserva toujours pour lui. C’est précisément ce que nous disions dans notre précédent post :

Déjà, il faut dire pour commencer que Félix Faure ne s’est jamais « engag[é] » du côté antidreyfusard. Il ne s’est pas engagé parce que, président de la République, il ne le pouvait pas et demeura toujours, comme l’exigeait sa charge, au-dessus des partis. On sait en revanche que s’il fut longtemps convaincu de la culpabilité de Dreyfus et l’était peut-être encore à la veille de sa mort (nous l’ignorons et rien ne nous permettra de le savoir), il était, comme en témoignera à plusieurs reprises son Directeur de cabinet, Le Gall, partisan de « la révision prompte et complète ».

Félix Faure ne dit donc jamais rien et il n’y a que les faits qui peuvent nous permettre de comprendre ce que pouvaient être ses sentiments, sinon sur le cas Dreyfus en tous cas sur la question de la révision. Mais n’anticipons pas cette question qui sera longuement exposée à la suite et faisons un petit détour, nécessaire, du côté des sources.

Le témoignage de Louis Le Gall

Déplaçant donc le propos, Adrien Abauzit ouvre donc un tout autre débat en confiant à ses lecteurs sa « stupéfaction » que nous ayons pu écrire que « Félix Faure aurait été partisan de la révision prompte et complète » et que pour soutenir cette affirmation nous n’ayons trouvé qu’à « invoquer le témoignage de Louis Le Gall, chef de cabinet de Félix Faure ». À ce témoignage, irrecevable à son point de vue puisque Le Gall a été « déjà convaincu de mensonge », il nous oppose ce qu’il appelle les « faits », à savoir que : « tant les amis que les ennemis de Félix Faure ont toujours observé qu’il était opposé à la révision du procès Dreyfus »… Et pour cela, Adrien Abauzit nous donne deux noms : Clemenceau et Marguerite Steinheil… et une citation de chacun.

Puisque l’idée est ici de commenter, de tout commenter, et de retrouver Adrien Abauzit sur le terrain qu’il a choisi, commençons par voir le reproche qu’il formule, à savoir de que nous n’avons trouvé qu’à « invoquer le témoignage de Louis Le Gall, chef de cabinet de Félix Faure, déjà convaincu de mensonge ». En fait nous n’avons pas TROUVÉ QUE le témoignage de Louis Le Gall mais nous n’avons UTILISÉ QUE le témoignage de Louis Le Gall, et si nous nous en sommes contentés ce n’est que parce qu’il nous semblait, sur ce point précis et sur ce point surtout, suffisant. Adrien Abauzit, qui nous reproche d’être trop bavards et dans le même temps de ne pas l’être assez, nous oblige à l’être tout à fait pour aller au bout de cette question des sources qui n’est pas sans intérêt. Intéressons-nous pour commencer au témoignage de Louis Le Gall puisque d’un revers de plume Adrien Abauzit l’annule. Tout d’abord demandons-nous pourquoi il faudrait écarter ce témoignage de celui qui partagea pendant de longues année le quotidien de Félix Faure ? Au principe qu’il a été « convaincu de mensonge » ? Soit. Mais qui l’a convaincu de mensonge ? Une seule personne… la source d’Adrien Abauzit : André Galabru. En premier lieu, il faudrait se demander ce que peuvent valoir les avis toujours définitifs du « rigoureux » André Galabru… mais le moment est prématuré et remettons cette question, dont on verra ce qu’il en est au fil des paragraphes qui vont suivre, à plus tard. André Galabru conteste donc le témoignage de Le Gall et le fait non seulement sur la narration qu’il donne de la dernière journée de Félix Faure mais encore sur ce qu’il dit de ses sentiments relativement à l’Affaire :

Le Gall était dreyfusard et probablement franc-maçon, et son témoignage s’applique, peut-être dans un souci hagiographique, à minimiser les positions antidreyfusardes du chef de l’État en insistant beaucoup sur les doutes qu’il eut après la découverte du faux Henry […] et en passant quasiment sous silence le retour à ses convictions premières quelques temps après. (p. 223-224).

Il est clair que les souvenirs de Le Gall, qui fut le chef de cabinet d’un Président qui le considérait comme « un véritable ami » et qui témoignera, dans son Journal comme dans sa correspondance, de la « véritable affection » qu’il lui portait, se montra à la hauteur de cette amitié dont il s’honorait. Il est clair que Le Gall voulut, avec ses souvenirs, défendre « une mémoire qui m’est bien chère », et ainsi remplir son « devoir d’ami fidèle » (p. 264), et que pour ce faire il eut à cœur de donner de celui qu’il avait servi avec dévouement l’image la plus positive possible. Sur la première période de Faure, période d’indiscutable conviction de la culpabilité de Dreyfus, il est vrai que Le Gall minimise quelque peu les sentiments du Président même s’il est d’une parfaite exactitude dans ses développements sur le reproche qu’il pouvait formuler à l’égard des dreyfusards et sur ce respect scrupuleux de la Loi et de la Constitution qui lui imposait de demeurer toujours en dehors et au-dessus des passions et pour ce faire d’aller jusqu’au bout d’une logique qui lui commandait même de refuser de s’informer. En revanche, sur la seconde période, Le Gall n’avait d’autre choix que de « passer sous silence le retour à ses convictions premières » puisque ce fameux retour est un pur fantasme qui n’existe que parce qu’André Galabru l’affirme. Mais là encore n’anticipons pas ce point que nous développerons largement par la suite… S’il est évident que nous devons manier avec prudence ces souvenirs – comme tous les souvenirs, à vrai dire –, on ne peut les écarter. Quand on voit, par exemple, la parfaite rigueur avec laquelle Le Gall nous donne à lire les lettres de Faure dont les originaux sont aujourd’hui consultables aux AN et à la transcription desquelles il ne manque pas la moindre virgule, quand on voit combien, sur tout ou presque, ses souvenirs s’accordent avec le Journal de Félix Faure que nous pouvons lire depuis 2009, il est impossible de les considérer comme nuls et non avenus… bien au contraire. C’est bien pour cela que nombreux furent les auteurs qui voulurent les considérer comme une source d’importance, et la source la plus juste à bien des égards… De nombreux auteurs au premier rang desquels – et c’est tout à fait extraordinaire – il faut compter André Galabru lui-même ! Car tout au long de son livre, bien loin de contester Le Gall, André Galabru l’utilise très largement et s’il l’utilise, c’est donc comme une source fiable :

« selon Le Gall »,

« Le Gall souligne »,

« ajoute Louis Le Gall »,

« Louis Le Gall ne croyait pas si bien dire »,

« Il est maintenant parfaitement établi par tous les témoignages dont celui de Louis Le Gall »,

« si on en croit le témoignage de Le Gall »,

« comme on peut en conclure de l’examen des révélations de Le Gall », etc.

Comment fait-on alors le tri ? Le Gall a été « convaincu de mensonge » mais ne ment pas toujours selon André Galabru qui l’utilise très largement. Mais ne discutons pas et oublions Le Gall qui ne sera plus guère convoqué dans ces pages (puisque nous voulons nous placer et demeurer sur le terrain choisi par Adrien Abauzit), même si, minimisant ici, exagérant là, il nous offre un document dont on ne peut faire l’économie, comme, en le citant abondamment, André Galabru nous l’indique.

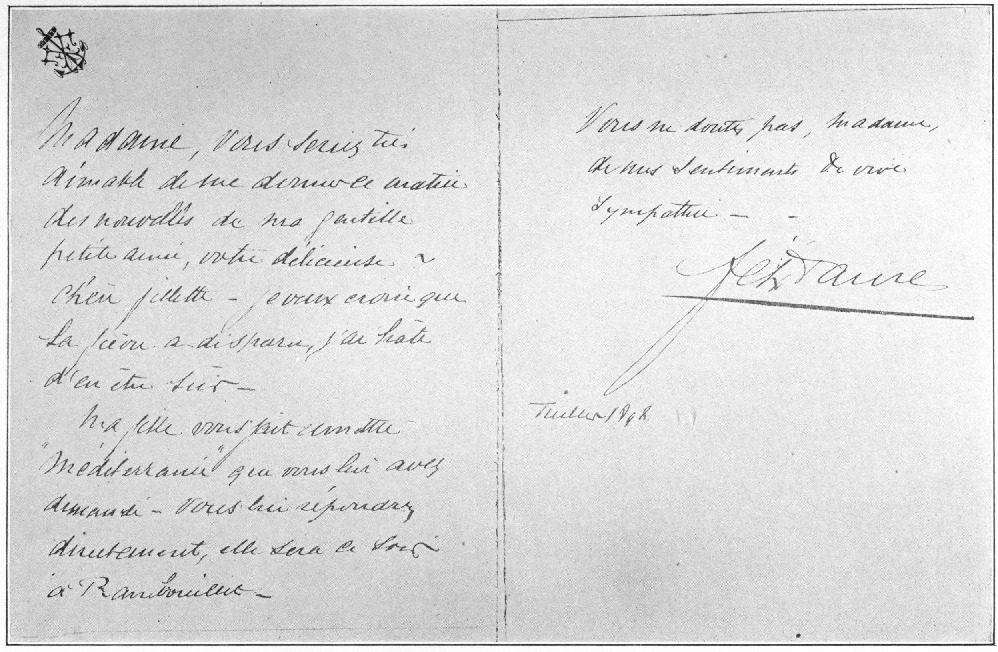

Le témoignage de Marguerite Steinheil

Voyons maintenant la première source qu’Adrien Abauzit oppose et préfère à la source Le Gall, pour affirmer que Félix Faure était antidreyfusard et opposé à la révision : les Mémoires de Marguerite Steinheil. Nous allons nous y intéresser mais avant il faut noter combien il est inédit d’utiliser comme source – et surtout première, essentielle et si ce n’est unique – les mémoires de celle qui serait la criminelle – puisque c’est ce que défendent André Galabru et Adrien Abauzit – qui, par définition, n’allait certainement pas raconter, si elle est vraiment criminelle, la vérité… Et en en tout cas pas concernant la mort de celui qui est censé être sa victime… Inédit, en effet, ce cas de figure selon lequel, pour connaître les mobiles d’un crime, on fonde l’essentiel de sa conviction sur le témoignage de l’unique accusé qui, menteur, se dit innocent et que l’on sait coupable…

Mais passons encore. Avant de nous intéresser à la source Steinheil, voyons la citation que nous oppose Adrien Abauzit afin de prouver à ses lecteurs que « pour véhiculer la fable institutionnelle, la SIHAD est prête à plaider n’importe quoi, y compris contre l’évidence la plus frappante » :

Mais [Félix Faure] croyait, de toute sa conscience, qu’une révision serait une catastrophe nationale.

Elle est intéressante cette citation que nous donne Adrien Abauzit et qui n’est jamais qu’une parole (celle de Marguerite Steinheil) contre une autre parole (celle de Le Gall). Elle est surtout intéressante pour le « Mais » initial. Parce qu’en effet, s’il y a un « mais » en ouverture c’est que le segment donné contrebalance un autre propos qui le précède – et qui n’est pas repris ici. Retournons donc au texte de Marguerite Steinheil et lisons, page 85, la citation, en restituant le segment initial qu’Adrien Abauzit n’a pas conservé :

Quant au Président, il me serait difficile d’affirmer qu’il fut absolument convaincu de la culpabilité du capitaine, ou, du moins, que cette conviction survécut au colonel Henry. Mais il croyait, de toute sa conscience, qu’une révision serait une catastrophe nationale.

Il est dommage qu’Adrien Abauzit n’ait pas conservé ce début qui nous dit justement – en opposition totale à ce qu’il soutient – que si, selon Marguerite Steinheil, Félix Faure demeurait opposé à la révision, il n’était peut-être plus aussi convaincu que cela de la culpabilité de Dreyfus. Et de ce fait, il serait intéressant de savoir sur quelle base Marguerite Steinheil pourrait être la source qui permet de prouver l’antirévisionnisme de Faure, et ne plus l’être quand il s’agit de sa conviction relative à la culpabilité ou à l’innocence ?

Mais passons encore et revenons à la source Steinheil et à ce que du coup peut valoir la petite phrase, même incomplète, que nous oppose Adrien Abauzit. Pour les auteurs qui ont sérieusement travaillé, et travaillé sérieusement, sur la question (Thierry Billard et Bertrand Joly), il ne fait aucun doute que les mémoires de Marguerite Steinheil sont à manier avec énormément de précautions. Même la source d’Adrien Abauzit, André Galabru, convient lui-même du caractère souvent douteux des mémoires de Steinheil. Mais bien évidemment, ce faisant, c’est au final pour nous expliquer que :

Si d’autres témoignages sont suspects chez Marguerite Steinheil, ce n’est pas le cas, répétons-le pour ceux qui concernent son enfance, sa vie parisienne, et ses relations avec Félix Faure (bien que là, elle n’ait pas tout dit). Les dissimulations et les embrouillaminis n’apparaîtront que plus tard car, pour l’instant, la critique attentive ne permet pas de déceler de grosse inexactitudes ou invraisemblances dans son récit.

Ce qu’elle nous relate de l’affaire Dreyfus tout particulièrement, est tellement précis et cadre tellement avec ce que nous savons (ou ne savons pas) par ailleurs de cette tumultueuse affaire, qu’il est exclu qu’elle ait pu inventer les propos qu’elle prête au Président de la République au plus fort de la crise. Et même s’il y avait quelques exagérations et quelques maquillages de détails, ceux-ci ne peuvent remettre en cause le contenu essentiel de son témoignage que rien ne permet jusqu’ici d’écarter, et que corroborent comme nous le constaterons d’autres témoignages. (p. 89)

Marguerite Steinheil ment donc… mais ne ment pas sur tout… Assurément pas quand elle parle de l’affaire Dreyfus. Et elle ment tellement peu sur la question que ce qu’elle peut nous en dire « cadre tellement »… même avec ce que nous « ne savons pas » ! Donc, selon André Galabru, si nous comprenons bien, Le Gall dit la vérité, sauf quand il parle de l’affaire Dreyfus et Marguerite Steinheil ment le plus souvent, sauf quand elle parle de l’affaire Dreyfus ! Vu comme cela, en effet, les choses sont simples… mais peut-être faudrait-il un peu fonder cela. Les témoignages corroborant ? Laissons-les pour le moment de côté puisque nous les verrons bientôt. Il saute aux yeux, à lire les mémoires de Marguerite Steinheil, que tout y est arrangé, gonflé, écrit en effet pour valoriser celle qui tient la plume et montrer quelle femme d’exception elle fut, entre égérie et éminence grise (même si, comme l’a souligné Thierry Billard, elle peut dire qu’elle ne le fut jamais – p. 62-63 – après avoir écrit – p. 61 – que Félix Faure « se servait de mon intuition et j’eus la grande satisfaction de lui éviter plus d’un faux pas. Je le voyais après les Conseils de cabinet et il me mettait au courant de ce qui avait été dit et fait… »). Ainsi, alors que personne n’a jamais douté de ce que fut la nature de la relation qu’entretenaient Marguerite Steinheil et Félix Faure, la principale intéressée, elle, ne la veut présenter que comme exclusivement platonique et explique qu’elle fut la cheville ouvrière, mieux même la seconde main, de Mémoires de Félix Faure… Mémoires qui ont bien évidemment disparu :

À ces Mémoires, je contribuais par une foule de notes et de commentaires, jetant un peu de lumière sur certaines personnalités et sur certains faits. Parfois nous travaillions chacun de notre côté et parfois nous collaborions. Bien souvent j’ai passé une après-midi tout entière à lire et à classer des documents, tandis que le Président, dans le salon voisin, donnait des audiences. (p. 65-66).

De ce qui pouvait constituer ces Mémoires de Faure, Marguerite Steinheil se contente de nous donner quelques vagues informations. Comme l’écrit André Galabru :

Certes, les « Mémoires » de Mme Steinheil ne font aucune révélation sur le continu [sic pour contenu ?] de ces documents, mais le peu qu’ils livrent et surtout la suite des événements ne peuvent pas nous faire éluder leur existence.

Qu’est-ce que ce « peu » que nous livrent les mémoires de Marguerite Steinheil ? André Galabru, qui, comme tout le monde, n’a jamais vu les fameux documents en question, reprend pour nous le dire, en résumé, un passage des souvenirs de Marguerite Steinheil :

Ces « Mémoires » devaient constituer une histoire de la France secrète depuis la guerre franco-prussienne et traitaient l’évolution de la politique intérieure et extérieure de la France, de l’alliance franco-russe, de l’expansion coloniale, des système électoraux, et surtout relataient l’histoire secrète de l’affaire Dreyfus.

C’était sans doute là le morceau explosif de ces confidences qui, « si elles eussent été publiées, disons dix ou quinze ans plus tard, un grand nombre de soi-disant personnes en vue auraient dû disparaître pour échapper au mépris du monde entier, tout autant à la haine de leur propre concitoyens ». (p. 97)

Sans anticiper de ce que nous dirons plus tard de la méthode d’André Galabru, nous voyons ici, en parenthèse, comment on peut faire dire à un texte ce qu’il ne dit pas. Le : « surtout » et le « C’était sans doute là le morceau explosif de ces confidences » ne reposent sur rien d’autre que sur les espoirs de celui qui écrit et la volonté qui est la sienne de donner un peu de solidité à sa thèse. Car en effet, si on va à la source d’André Galabru, pages 65-66 des mémoires de Marguerite Steinheil, on lira tout autre chose :

Ces cahiers constitueraient une sorte d’histoire anecdotique et secrète de la France depuis 1880 [la version anglaise, originale, dit : « since the Franco-Prussian War »].

[…]

Nous écrivions ces Mémoires sur du papier écolier que j’apportais moi-même, car nous savions que le papier du Président était compté ! Tout était traité dans cet ouvrage volumineux : l’évolution des politiques intérieure et extérieure de la France ; le jeu des alliances et des ententes ; les dessous de l’Affaire Dreyfus [la version anglaise, originale, dit : « the secret story of the Dreyfus Affair »] ; les manœuvres des divers prétendants au trône de France… Il y avait des chapitres sur des problèmes financiers, sur l’expansion coloniale, les armements, les systèmes électoraux, les rouages de l’Administration, l’Armée et la Marine… Et, certes, si une étude critique, consciencieuse, impartiale, sobre – basée sur des faits et des documents irréfutables – des événements qui forment l’histoire non dévoilée de la Troisième République valait la peine d’être écrite – et qui pourrait le nier ? – alors Félix Faure avait raison d’utiliser chaque jour quelques heures de son temps – et du mien – à écrire ces Mémoires… Il est certain, toutefois, que s’ils avaient été publiés moins de dix ou quinze années après, un grand nombre d’hommes « éminents » auraient été obligés de disparaître pour échapper au mépris du monde entier et à l’exécration de leurs compatriotes.

La mise en regard de la source et de ce qu’en fait André Galabru sous forme de résumé est étonnante. Dans le texte de Steinheil, l’original, l’affaire Dreyfus n’est qu’un épisode parmi les autres que rien ne distingue, que rien n’en fait, comme le soutient André Galabru – et même s’il fait précéder son affirmation d’un « sans doute » –, « le morceau explosif de ces confidences »… Personne ne connaît ces papiers mais André Galabru, qui donc ne les a pas plus vus que quiconque, sait ce qu’ils contiennent et quelles en sont les plus terribles morceaux !

Mais revenons à Steinheil. Nous allons voir au fil de ces pages combien est problématique cette source et combien il est dangereux de fonder une démonstration sur une base aussi peu fiable. Il est d’ailleurs amusant de constater qu’écrivant cela nous sommes en accord – une fois n’est pas coutume – avec les sources habituelles d’Adrien Abauzit, dont il sera intéressant de donner ici un petit florilège :

[…] elle se réfugie dans les racontars où nul contrôle n’est possible. […] C’est le déplorable roman d’une aventurière sans esprit, sans style, sans caractère et même sans imagination. (Gil Blas, 21 avril 1912)

[…] nous avons un livre, sans couleur, morne et terne, un livre où les faits, même les plus notoires, sont manifestement faussés ; on y trouve des récits extravagants et surtout… surtout une insupportable vanité de parvenue, de petite bourgeoise orgueilleuse, qui s’est, crue reine parce qu’elle fut admise dans l’intimité d’un président de la République, qu’elle nous représente comme un pauvre homme.

[…] Elle se lance alors dans de mystérieuses histoires de coup d’État qu’aurait voulu tenter Félix Faure, elle se campe en bonne républicaine qui veut dissuader le président d’attenter à la sûreté de l’État, elle se donne un rôle de confidente à laquelle on confie de précieux papiers qu’elle défend contre l’indiscrétion de trop nombreux intéressés. (L’Intransigeant, 21 avril 1912).Reste à savoir si ce n’est pas le roman chez la concierge !

À première vue, il semble bien que ces « Mémoires » soient purement et simplement un tissu d’extravagances. (La Libre Parole, 19 avril 1912).Les mémoires de Meg. – Ils vont paraître. On les annonce. Ils seront sûrement une déception. En effet, Mme Steinheil n’a jamais dit la vérité, ne peut pas dire la vérité et ne dira jamais la vérité. Elle racontera des blagues, elle mettra en valeur son propre rôle, elle versera un pleur sur Félix Faure, elle glissera sur la qualité de ses visites à l’Elysée et notamment sur la dernière, qui ne fut pas la plus banale. Elle saupoudrera une fois de plus de lévites et d’hommes noirs – car elle a l’imagination courte – l’épisode sanglant de la nuit de l’impasse. (L’Action française, 21 avril 1912).

La « preuve » Clemenceau

Si la source Steinheil n’a que peu de valeur et ne peut en avoir qu’à condition d’être croisée avec d’autres sources – et nous verrons bientôt que ce qu’elle peut dire par rapport aux sentiments qui étaient ceux de Félix Faure relativement à la révision doit être pour le moins relativisé… –, voyons ce qu’il en est de la seconde – et dernière, donc – source d’Adrien Abauzit : Georges Clemenceau. Adrien Abauzit en donne une citation qu’il veut considérer comme une preuve supplémentaire :

C’est Félix Faure qui avait entrepris, pour son propre compte et pour le compte des autres coupables, d’étouffer la révision du procès Dreyfus.

Clemenceau a bien écrit cela, c’est indiscutable… Comme est indiscutable qu’un ami de Rochefort écrivit, dans L’Intransigeant, quelques mois plus tôt, le 8 septembre 1898 :

après avoir collaboré à l’odieuse besogne dreyfusarde, l’inconscient Félisque est retourné à Rambouillet avec Mme Faure et Melle Lucie.

Qu’est-ce que cela prouve, en dehors du fait qu’on ne peut donc pas dire, comme le fait Adrien Abauzit au sujet de la petite phrase de Le Gall dont nous nous contentions dans notre précédent post, que notre « assertion était contredite par les faits : tant les amis que les ennemis de Félix Faure ont toujours observé qu’il était opposé à la révision du procès Dreyfus » ? Ni Clemenceau ni l’ami de Rochefort ne fréquentaient Félix Faure. Ni l’un ni l’autre ne savaient quoi que ce fût de ses pensées. Ces deux avis, contradictoires, ne sauraient, ni l’un ni l’autre, avoir valeur de témoignage et moins encore valeur de preuve. Et, d’ailleurs, Adrien Abauzit aurait pu aller beaucoup plus loin et ajouter à sa citation la quasi-totalité des dreyfusards puisque tous ou presque développèrent cette idée d’un Faure non seulement antirévisionniste mais encore à la botte des nationalistes. Tous le pensèrent et tous l’écrivirent, tous qui ne fréquentaient pas plus Félix Faure que ne l’avaient fait Clemenceau ou l’ami de Rochefort et tous qui jamais ne furent dans la confidence de ses pensées intimes. Quelques-uns, même, comme Pressensé, soutinrent que Faure était prêt, en 1899, juste avant sa mort, à reprendre le grand projet de Cavaignac de faire arrêter les dreyfusards et de les faire traduire en justice. Et alors ? Qu’est-ce que cela prouve ? Qu’est-ce qu’un article de polémique, qu’est-ce que cent articles de polémique, articles de combat, peuvent prouver d’autre que ce que sont les opinions ou les fantasmes de ceux qui les écrivent ? Ou alors, s’ils prouvent quelque chose, il faudra convenir que le complot jésuite – dont parle souvent Adrien Abauzit pour s’en offusquer – que les dreyfusards affirmèrent avec certitude et régularité au même moment était une réalité… Et il est curieux, quand même, de n’avoir de cesse de dire que les dreyfusards ont toujours menti et de prendre pour argent comptant ce qu’ils disent quand la chose peut permettre de soutenir ce qu’on a à démontrer… Pour comprendre ce qu’écrivit Clemenceau, pour comprendre ce qu’écrivirent au même moment tous les dreyfusards ou presque, et pour comprendre aussi ce que pouvait dire, à l’opposé, l’ami de Rochefort, il nous faut – avant de voir passer en revue les autres « preuves et les indices de l’assassinat » –, revenir sur les faits et voir se dérouler les événements. Ce sera l’occasion de faire le point sur la double question qui nous intéresse de savoir si Faure pensait Dreyfus coupable et s’il était – puisque Adrien Abauzit l’affirme comme une certitude et que les deux sources qui nous sont opposées et qui devaient la régler ne règlent rien du tout… – pour ou contre la révision de son procès.

Félix Faure et la révision