Continuons à commenter le dernier volume d’Adrien Abauzit, Dérobades et diversions, qui a pour programme, en réponse à un post publié ici même au sujet de son troisième volume, de remettre « l’affaire à l’endroit, ce qui implique d’anéantir les propos boiteux et les sophismes qui [lui] sont opposés ». Voyons dans cette nouvelle partie (après la première et la deuxième), comment Adrien Abauzit opère sa « démolition de la nouvelle argumentation adverse » (p. 9), la nôtre, nous dont le « naufrage est interminable » (p. 15).

Continuons à commenter le dernier volume d’Adrien Abauzit, Dérobades et diversions, qui a pour programme, en réponse à un post publié ici même au sujet de son troisième volume, de remettre « l’affaire à l’endroit, ce qui implique d’anéantir les propos boiteux et les sophismes qui [lui] sont opposés ». Voyons dans cette nouvelle partie (après la première et la deuxième), comment Adrien Abauzit opère sa « démolition de la nouvelle argumentation adverse » (p. 9), la nôtre, nous dont le « naufrage est interminable » (p. 15).

Nous en étions restés p. 68, voyons la suite.

| Ajout du 7 février 2026 : Pour ceux qui n’auraient pas envie de tout lire (ce qui serait dommage), voici un petit sommaire (il suffit de cliquer pour y aller directement) : |

• Chapitre VIII. Marcel Thomas, roi des montages fumeux, p. 69-82.

Ce chapitre – important pour Adrien Abauzit qui nous dit l’impatience qui était la sienne de l’écrire – porte sur deux points : Souffrain et l’examen technique du bordereau. Mais il porte aussi sur un troisième point : les mensonges et/ou l’incompétence de Marcel Thomas, ancien président de la SihaD et auteur en 1961 de L’Affaire sans Dreyfus, livre qui a ouvert la voie des études dreyfusiennes.

Concernant Souffrain, Adrien Abauzit nous explique que, comme et avec Picquart et Esterhazy, il était un « agent du Syndicat ». Se souvient-on de la thèse défendue récupérée chez quelques prédécesseurs ? Dreyfus est coupable, Esterhazy est l’homme de paille choisi pour être substitué à Dreyfus et Picquart, en complicité avec Mathieu Dreyfus, Scheurer-Kestner et les autres grandes figures dreyfusardes, est celui qui, de l’intérieur, rendit possible la machination. Pour nous montrer que Picquart était « agent du Syndicat », Adrien Abauzit avance ce qui en constitue à ses yeux les trois preuves : la « lettre C.C.C. » et ses prétendues tentatives d’incriminer avant Esterhazy, d’Orval et Donin de Rosière. Trois « preuves » dont nous avons parlé dans la partie II de ces commentaires… et dont il ne reste rien. Voyons donc maintenant ce qu’il en est du cas Esterhazy « agent du Syndicat » et pour ce faire attardons-nous tout d’abord sur le cas Souffrain.

souffrain

« Le cas Souffrain nous offre la preuve définitive qu’Esterhazy était un agent du Syndicat », écrit Adrien Abauzit dans son dernier volume. Avant de nous pencher sur cette « preuve définitive » et de la commenter, il nous faut rappeler les faits. Le 9 novembre 1897, est envoyé à Scheurer-Kestner un télégramme, non signé, dont le texte est le suivant :

Piquart [sic] est un gredin. Vous en aurez la preuve par le second bateau de Tunisie.

Le lendemain, deux autres télégrammes sont envoyés à Picquart. Le premier, adressé au colonel « Piquart » (avec la même faute que celui à Scheurer-Kestner ; le « c » manquant), à Tunis, et signé « Speranza », dit :

Arrêtez le demi-dieu. Tout est découvert. Affaire très grave.

Speranza

Le second, adressé au colonel « Picquart » (donc cette fois sans la faute), à Sousse, et signé « Blanche », dit :

On a preuve que le « bleu » a été fabriqué par Georges.

Blanche

Avant cela, le 7 novembre, Esterhazy avait écrit à Picquart pour le menacer. Adrien Abauzit n’en parle pas ici mais l’évoquait dans son premier volume (p. 222). Comme il ne reproduit pas cette lettre, reproduisons-la, toujours pour une meilleure compréhension :

Pressé. — Lieutenant-colonel Piquart [sic],

4e tirailleurs, Tunisie.

Paris, le 7 novembre 1897.

Mon Colonel,

J’ai reçu ces jours-ci une lettre dans laquelle vous êtes formellement accusé d’avoir ourdi contre moi la plus abominable machination pour me substituer à Dreyfus.

Dans cette lettre, il est dit, entre autres choses, que vous avez soudoyé des sous-officiers pour avoir des spécimens de mon écriture ; le fait est exact, je l’ai vérifié.

Il est dit aussi que vous avez détourné du ministère de la Guerre des documents confiés à votre honneur, pour en composer un dossier clandestin que vous avez livré aux amis du traître.

Le fait du dossier clandestin est exact, puisque j’ai aujourd’hui en ma possession une des pièces soustraites à ce dossier.

Devant une aussi monstrueuse accusation, et malgré les preuves qui m’ont été données, j’hésite à croire qu’un officier supérieur de l’armée française ait pu trafiquer des secrets de son service, pour tâcher de substituer un de ses camarades au misérable, du crime duquel il avait les preuves.

Il est impossible que vous vous dérobiez à une explication franche et nette.

(Signé) Esterhazy. (L’Instruction Fabre et les décisions judiciaires ultérieures, Paris, P.-V. Stock, 1909, t. I, p. 280) [les gras sont de nous]

Quatre document ; trois avec une faute au nom de Picquart et un sans la faute. Adrien Abauzit nous révèle l’intention que cette curiosité dissimule :

La lettre d’Esterhazy adressée à Picquart le 7 novembre 1897 ainsi que les deux télégrammes envoyés le 10 novembre vont permettre à ce dernier de se prétendre victime de machinations. Le 4 janvier 1898, Picquart porte plainte pour faux et usage de faux. Officiellement, les télégrammes sont le fruit du trio du Paty-Henry-Esterhazy. Le lecteur ne se laissera pas tromper : les télégrammes émanent en réalité du camp dreyfusard ce qui est lourd de sens. (p. 225)

Continuons notre lecture pour voir comment Adrien Abauzit fonde sa sentence :

Au-delà du fond de la lettre [celle du 7 novembre, juste citée], Esterhazy, qui jusqu’à présent a toujours bien orthographié le nom de Picquart, notamment dans sa deuxième lettre à Félix Faure [on en parlera plus loin], l’écrit cette fois-ci avec une faute que personne n’a jamais faite : « Piquart ». Ce détail est tout sauf anodin. La faute est parfaitement intentionnelle. (p. 225)

Les dreyfusards sont donc, nous dit Adrien Abauzit, « pris en flagrant délit », ou plus exactement, utilisant cette expression qu’il affectionne particulièrement, pris « le doigt dans le pot de confiture » :

Dans le premier télégramme, signé Blanche de Comminges, qui est une proche de Picquart, celui-ci est « informé » que des preuves de la fabrication du Petit Bleu ont été découvertes.

Dans le deuxième, le « contact » de Picquart lui demande d’arrêter le demi-Dieu, à savoir Scheurer.

Selon la version officielle, ces textes émanent du trio Henry-du Paty-Esterhazy. Leur but serait simple : démontrer que Picquart est un complice des dreyfusards.

Le lecteur aura remarqué que le deuxième télégramme est comme signé par Esterhazy, puisque l’on retrouve la faute d’orthographe au nom du colonel Picquart qui figure dans la lettre d’Esterhazy écrite le 7 novembre et dans le télégramme du 9 novembre que ce dernier a envoyé à Scheurer. La ficelle n’est pas grosse, elle est énorme. (p. 226)

Admettons que ces télégrammes ne soient pas l’œuvre des hommes de l’État-major ; admettons qu’ils soient bien l’œuvre du « Syndicat » et qu’éclate ici, et ainsi, la « pathétique mascarade » (p. 223). Admettons que cette faute soit, comme Adrien Abauzit l’écrit dans son dernier volume, la « grosse ficelle censée identifier Esterhazy comme auteur de deux télégrammes frauduleux adressés à ce même Picquart le lendemain », « ”preuves“ trop belles pour être vraies, tombant comme un cheveu sur la soupe ». Admettons… et pour l’admettre – et le renforcer – versons même au dossier une pièce contemporaine – qu’Adrien Abauzit ne connaît pas – et par laquelle Picquart évoque cette faute. Il s’agit d’une lettre de Picquart au général Billot, ministre de la Guerre, datée du 15 novembre 1897 :

Paris, le 15 novembre 1897

Le Lt-Colonel Picquart, à Monsieur le Ministre de la Guerre Paris

Monsieur le Ministre

J’ai l’honneur de vous envoyer ci-joint :

1°) Une copie d’une lettre qui m’a été adressée par le commandant Esterhazy le 7 Novembre courant.

2°) Une copie d’un télégramme signé Blanche.

3°) Une copie d’un télégramme signé Speranza daté du 10 Novembre et paraissant émaner de la même source que la lettre.

I. La lettre de M. Esterhazy contient une mise en demeure de répondre aux imputations injurieuses qu’il émet à mon égard. La personnalité et les accointances de cet officier vous sont trop connues, Monsieur le Ministre, pour que je croie nécessaire de détailler les raisons qui m’empêchent d’avoir avec lui aucun rapport, d’aucune sorte.

Je me borne à protester hautement contre les allégations qu’il se permet d’émettre.

Je n’ai jamais soudoyé ni donné l’ordre de soudoyer des sous-officiers pour avoir de son écriture. Les spécimens qui m’étaient nécessaires m’ont été fournis par son Colonel (M. le Colonel Abria, actuellement général), et c’est avec votre assentiment formel que j’ai été trouver à ce sujet ce chef de corps.

Je n’ai jamais détourné aucune pièce du Ministère de la Guerre et je n’ai jamais composé de dossier clandestin ni pour moi ni pour personne.

Il y a lieu, du reste, de s’étonner que M. Esterhazy ose prétendre avoir en sa possession une pièce soustraite à un dossier qui aurait été composé avec des documents détournés du Ministère.

Il n’a aucune qualité pour détenir des pièces semblables et il peut être poursuivi de ce fait.

II. Le télégramme signé Speranza émane visiblement d’Esterhazy, car l’erreur commise dans l’orthographe de mon nom (absence de C) est absolument la même que celle qui figure sur l’adresse de la lettre qui m’a été envoyée. Mon nom est souvent mal orthographié par les personnes qui ne me connaissent pas, mais l’erreur que je signale s’est produite très rarement.

En ce qui concerne le télégramme signé Blanche, je l’ai reçu en plein rapport, avant le télégramme signé Speranza. Ne comprenant pas, d’abord, ce qu’il signifiait, je l’ai jeté au feu avec les papiers demeurés inutiles après mon rapport. Ce n’est que le lendemain, en recevant le télégramme Speranza, que j’ai pu établir la connexité des deux missives. Je n’ai donc pu ravoir le premier télégramme que par répétition, et étant donné le fonctionnement assez défectueux des bureaux, je ne puis affirmer si l’orthographe de mon nom qui est portée exactement sur l’adresse de ce télégramme, a été bien mise du fait de l’expéditeur ou du fait de l’employé, celui-ci venant d’avoir sous les yeux mon nom sur la demande de répétition.

Quoi qu’il en soit, le télégramme signé Blanche est, à mon avis, très important.

En effet si le prénom de Georges est le mien, me désigne assez clairement, le mot bleu s’applique évidemment à la carte-télégramme qui a, pour la première fois, attiré l’attention sur Esterhazy. Or l’existence de cette carte n’était connue que d’un très petit nombre de personnes toutes liées par le secret professionnel.

En résumé, Monsieur le Ministre, j’ai l’honneur de déposer entre vos mains une plainte contre le Commandant Esterhazy qui averti, je ne sais par qui, des recherches que j’ai faites à son sujet, dans l’exercice de mes fonctions, a porté contre moi des accusations calomnieuses d’abord sous forme de lettre privée, et ensuite sous forme de télégrammes, cette dernière pouvant être considérée comme une demi-publicité. (AN, BB19 88.) [les gras sont de nous]

Cela posé, il faudrait, pour être exacts et complets, préciser que si Esterhazy ne fait pas la faute le 31 octobre (dans la lettre à Félix Faure qu’évoque Adrien Abauzit et dont nous donnerons le texte plus loin), pour la faire le 7 (dans la lettre à Picquart) puis le 9 et le 10 novembre (dans les deux télégrammes), il la faisait déjà – avec une autre orthographe fantaisiste – le 25 octobre quand il écrivait au général Billot, ministre de la Guerre – une lettre qu’Adrien Abauzit ne connaît pas plus :

Mon premier mouvement a été de chercher ce colonel Picard [sic] dont je lisais le nom pour la première fois et, si je le trouvais, de le tuer. (Lettre d’Esterhazy à Billot du 25 octobre 1897, AN BB19 88) [les gras sont de nous]

Adrien Abauzit nous dira sûrement qu’Esterhazy voulait ici, dans cette première lettre qu’il vient de découvrir, bien montrer qu’il ne connaît pas Picquart afin qu’on ne soupçonne pas leur complicité puisque tous deux, dans la thèse défendue, sont « agents du Syndicat ». Sans doute doivent aussi ainsi s’expliquer les autres fautes et le mauvais adressage (Tunis). Cela peut se tenir… Mais si nous admettons tout cela, il faudra alors se poser deux ordres de questions. Relativement à la faute, tout d’abord. Si la faute est « parfaitement intentionnelle » et a pour but de permettre d’identifier Esterhazy comme scripteur, il faudrait se demander pourquoi avoir bien orthographié le nom de Picquart dans la lettre à Faure et dans le télégramme « Blanche » ? Quelle logique, si le but est de permettre d’identifier Esterhazy comme scripteur, a pu commander le fait que le 25 octobre Esterhazy fasse semblant de ne pas savoir écrire le nom de Picquart, qu’il ne le fasse plus six jours après (lettre à Faure), puis le fasse à nouveau sept jours plus tard (lettre à Picquart) pour, trois jours plus tard encore, ne plus le faire à 10h du soir (Blanche) après l’avoir fait à midi (Speranza) comme il l’avait fait la veille (télégramme à Scheurer) ? Ensuite, si nous admettons tout cela, et si le but est toujours de permettre d’identifier Esterhazy comme scripteur, il faudrait se demander quel pouvait être l’intérêt du « Syndicat » d’envoyer à un de ses affidés un télégramme lui disant qu’un autre de ses affidés, qui est donc son complice, est « un gredin » et, dans le même temps, d’envoyer au second des affidés, au « gredin », un télégramme lui demandant d’arrêter dans son action le premier des affidés après duquel le second vient d’être dénoncé ? Et quelle crédibilité, s’il émane du fameux « Syndicat », peut avoir ce télégramme qui non seulement est en langage quasi-transparent mais surtout est envoyé par un complice parisien à un autre complice en Tunisie pour lui demander d’agir sur un troisième complice parisien et cela tout en lui précisant sur un ton alarmiste que l’affaire est « très grave », induisant que l’action à mener exige la plus grande célérité ? Il eût été tellement plus simple que l’expéditeur, parisien, allât simplement voir le « demi-dieu », parisien, ou lui écrivît directement… sans passer par la Tunisie… De même, il faudrait encore se demander quel intérêt il pouvait y avoir à envoyer au même un message possiblement signé d’une de ses grandes amies (Blanche de Comminges), pour lui dire qu’« on » (qui on ?) avait la preuve que le petit bleu qui, prétendait-il, était le document qui lui avait permis de découvrir l’identité d’Esterhazy, était un faux qu’il avait lui-même fabriqué ? Tout cela n’a aucun sens… Car enfin quel aurait été l’intérêt pour le « Syndicat » d’envoyer ce télégramme qui, s’il devait être rendu public – et il le serait nécessairement –, mettait le doigt, non pas dans le récurrent pot de confiture mais sur la falsification du document qui était la clé de voûte du dossier de Picquart contre Esterhazy ? Et ce disant, il faudrait absolument se demander par quelle coïncidence, si ces télégrammes étaient l’œuvre du « Syndicat », l’accusation de la falsification du petit bleu par Picquart pouvait s’y trouver au moment même elle apparaissait dans l’argumentation – qui ne sera rendue publique que plus tard – de l’État-major ? Comment le « Syndicat » pouvait-il en être au courant ? Rien ne tient dans ce scenario !… Et si encore, et malgré tout cela, il fallait admettre cette histoire – ce qui est déjà bien extraordinaire –, deux questions se poseraient encore : si les dreyfusards ont pensé ce plan compliqué, pourquoi – revenons-y – n’avoir pas commis la faute dans la lettre à Félix Faure du 31 octobre ni dans le télégramme « Blanche » ? Ne pas se tromper dans deux documents sur cinq ne pouvait qu’éveiller le doute et aider à flairer la machination. Est-ce parce, comme Adrien Abauzit le disait à propos de Guérin et de Lebrun-Renaud un peu avant dans ce même volume, Esterhazy n’a « pas eu la présence d’esprit de le faire, ou qu’i[l] ne l'[a] pas jugé nécessaire » ? Et surtout en quoi tout cela pouvait-il « faire croire que Picquart était victime d’une conjuration des militaires, dont Esterhazy serait l’exécutant » ? Quel intérêt, si la volonté était de faire juger Esterhazy pour obtenir son acquittement et ainsi préparer la révision du procès Dreyfus – puisque telle est la thèse globale d’Adrien Abauzit –, non seulement d’y impliquer Picquart qui était alors tranquille en Tunisie mais encore d’y introduire cette histoire de conjuration des militaires qui venait tout compliquer et faisait courir le risque de faire échouer ce plan qui défie toute raison ? Si la logique stratégique était, Picquart portant immédiatement (« Dès leur réception », écrit Adrien Abauzit) plainte pour faux, « de faire croire qu[‘il] était victime d’une conjuration des militaires, dont Esterhazy serait l’exécutant », il eût fallu absolument que la plainte fût adressée immédiatement au procureur, ce que Picquart ne fera que le 4 janvier 1898, soit cinquante trois jours plus tard, et non pas à ses chefs, comme il l’avait fait dès le 13 novembre (soit dès le lendemain de la réception du second télégramme) en demandant à son supérieur, le général Leclerc, l’autorisation d’écrire au ministre, ce qu’il fera le 15 novembre (soit trois jours plus tard) par la lettre que nous avons précédemment citée. On conviendra que s’il est une chose surprenante, c’est bien celle, quand on est militaire et qu’on veut faire croire qu’on est la victime d’une conjuration des militaires, de s’adresser à son chef et ensuite au chef des militaires, au ministre de la Guerre ! Adrien Abauzit écrit que « les dreyfusards n’ont pas toujours fait dans la subtilité »… là, nous toucherions à la bêtise la plus épaisse…

Mais tout cela, que dicte le bon sens, ne frappera sans doute pas Adrien Abauzit puisque, nous dit-il, l’auteur des télégrammes n’est pas Esterhazy… mais un certain Maurice Souffrain, ancien de la Sûreté, « agent dreyfusard d’Isaïe Levaillant, lui-même ancien directeur de la Sûreté générale et secrétaire du Comité de défense contre l’antisémitisme, officine dreyfusarde ». Et Adrien Abauzit de conclure, montrant un esprit de déduction quasi-mathématique : « Si Esterhazy et les dreyfusards manœuvrent ensemble, c’est une preuve définitive de leur collusion ». À vrai dire, que l’auteur des télégrammes soit Souffrain ou Esterhazy ne change rien aux remarques que nous venons de faire. Mais passons… Pour prouver cette collusion, il aurait pu ne pas être inutile de tenter sinon de prouver au moins d’indiquer que Maurice Souffrain et Esterhazy se connaissaient, se fréquentaient et agissaient de concert. De même, il aurait pu ne pas être inutile de tenter de tenter sinon de prouver au moins d’indiquer que Maurice Souffrain et Isaïe Levaillant, qui ne travaillaient plus ensemble, officiellement depuis dix ans, continuaient d’entretenir des rapports. Adrien Abauzit préfère faire l’économie de ces questions et, se concentrant sur Souffrain auteur des télégrammes, et en tout cas du télégramme « Sperenza », donne trois « preuves » :

- la double expertise de Camille Couderc

- Le double témoignage de la télégraphiste et du receveur

- La disparition de Souffrain

Avant d’entrer dans le détail et la discussion de ces trois « preuves », commençons par nous intéresser à l’acolyte de Souffrain, Levaillant – dont le véritable nom n’a jamais été Isaïas Volgemuth (on dirait une blague) comme le dit Adrien Abauzit d’après Dutrait-Crozon mais Isayas Levaillant –, qui connaissait en effet Souffrain, avait en effet travaillé avec lui et était en effet le secrétaire du Comité de défense contre l’antisémitisme (qui ne fut jamais une « officine dreyfusarde » ; c’est une autre histoire que nous expliquerons un jour à Adrien Abauzit). Levaillant opposera d’ailleurs un démenti formel à cette fable mais qui sera très insuffisant pour convaincre Adrien Abauzit même si, normalement, il devrait lui être imaginable de convenir que le fait de connaître quelqu’un et d’avoir travaillé avec lui dix ans plus tôt ne suffit pas pour en faire le complice de ses hypothétiques actions futures.

Mais laissons de côté cette question et ouvrons encore une parenthèse. Dans son premier volume comme dans son dernier, Adrien Abauzit réprimande feu Marcel Thomas, notant que l’historien, « entre invention pure et contradiction honteuse », n’a pas dit la même chose dans son Affaire sans Dreyfus, publié en 1961, et dans son Esterhazy ou l’envers de l’affaire Dreyfus, publié en 1989. Dans son premier ouvrage, Marcel Thomas dit en effet que « Souffrain put évoquer un alibi solide » (Paris, Fayard, 1961, p. 464) et dans le second que « Souffrain […] se trouvait là [au bureau de poste] par hasard » (Paris, Vernal/Philippe Lebaud, 1989, p. 294). Il est clair que les deux faits sont incompatibles : Si Souffrain avait un alibi c’est qu’il n’était pas au bureau de poste et s’il était au bureau de poste il ne pouvait avoir d’alibi. Adrien Abauzit triomphe donc et laisse tomber le couperet : « Cette mise au point devait être faite pour souligner les méthodes des zélateurs du dogme républicain » (premier volume, p. 230) et montre, comme il l’écrit dans son dernier volume, que « le traitement du cas Souffrain suffit à discréditer le travail de Marcel Thomas ». Déjà – et sans nous attarder sur le fait, vain à rappeler ici, que pour faire un reproche à quelqu’un sur la qualité de son travail, il nous semble qu’il faut soi-même être irréprochable sur la sienne –, il faudrait qu’Adrien Abauzit fasse le tout petit effort d’essayer d’entendre quelque chose que nous essayons de lui faire comprendre depuis 2018 : l’histoire est une matière vivante ; la recherche en fait évoluer la connaissance et qu’un historien puisse à un moment m revenir sur ce qu’il a écrit plus tôt est au final pour le moins rassurant… et surtout quand il revient sur la question vingt-huit ans plus tard ! Marcel Thomas a donc dit deux choses différentes d’un livre à l’autre, à vingt-huit ans d’écart. Reprenant son sujet trois décennies plus tard, Marcel Thomas a oublié ce qu’il avait alors lu et écrit ou s’en est souvenu mais a décidé au final (nous ne le savons pas et peu nous importe) de faire confiance à Christian Esterhazy qui, reprenant les paroles de son cousin, parle de la présence de Souffrain aux environs du bureau de poste de la rue Lafayette ce fameux 10 novembre (instruction Tavernier contre Du Paty, AN, BB19 85, 7 juillet 1899, f. 5)… Il n’y a ici ni « volte-face », ni aveu, même implicite, d’un précédent mensonge, ni la « reconnai[ssance] sans le dire que Souffrain n’avait aucun alibi ». Marcel Thomas avait changé de point de vue dans son dernier livre et se trompait. L’erreur est humaine et il nous semble qu’Adrien Abauzit, plus que tout autre, devrait être en mesure d’en convenir… Marcel Thomas se trompait dans son dernier livre parce que Maurice Souffrain ne fut jamais aux environs du bureau de poste de la rue Lafayette le 10 novembre 1897 vers midi et que s’il n’y fut pas c’est en effet parce qu’il était ailleurs et put le prouver. Mais Adrien Abauzit est formel : dans son Affaire sans Dreyfus « Marcel Thomas invente de toute pièce un ”alibi“ qui n’existe pas ». Et la preuve en est, comme il l’écrit dans son premier volume, que « Marcel Thomas ne joint à son affirmation ni indice, ni preuve, ni note de bas de page, ni rien » (p. 228), et, dans son dernier, que « l’alibi de Souffrain est si solide que l’historien dreyfusard se garde de le divulguer au lecteur ». « Incompétence ou falsification ? », se demande Adrien Abauzit, l’âme tranquille et d’autant plus tranquille que – écrit-il en citant son premier volume (et en se trompant de pages : p. 228-229) – « au surplus, lors des débats judiciaires, l’”alibi“ de Souffrain n’a jamais été évoqué. Sur ce point névralgique, force est de constater que le dossier de Marcel Thomas est vide ». Adrien Abauzit nous refait ici le coup « Bertillon » : Reinach a dit que Bertillon considérait que « La graphologie, c’est de l’astrologie », mais n’a pas mis de note en bas de page, c’est donc qu’il a menti et que Bertillon n’a jamais dit cela. Comme nous l’avions alors expliqué à Adrien Abauzit, s’il faisait le minimal effort de vérifier et par là-même de se renseigner avant de porter ses accusations sans appel, il aurait découvert – ce n’était pas compliqué – que Bertillon avait bien dit cela, que la chose était connue de tout le monde et était même devenue un running gag… il aurait ainsi évité d’ajouter une nouvelle contrevérité à toutes celles qu’il empile avec une belle assurance et une étonnante constance depuis son premier volume. Et sur le cas qui nous occupe ici (l’alibi de Souffrain), Adrien Abauzit aurait même pu se passer d’aller chercher et juste se contenter de faire appel à ses souvenirs de lecture, puisqu’il dit avoir lu les procédures… la note qui manque chez Marcel Thomas est la suivante : La Révision du procès Dreyfus. Enquête de la Cour de cassation, Paris, Stock, 1899, t. I, p. 345. Il s’agit d’une déposition de… Cuignet… Cuignet qui est pourtant une des sources favorites, essentielles même, d’Adrien Abauzit. Cuignet, dans la déposition en question, dit en effet :

d’après le témoignage de la télégraphiste qui a reçu le télégramme signé « SPERANZA » l’expéditeur était, un homme grand, légèrement voûté, portant une grande barbe noire : on a cru voir, dans ce signalement, le sieur Souffrain ; mais je crois que ce dernier a établi, à l’instruction Bertulus, un alibi d’une façon indiscutable […] [les gras sont de nous]

Nous ne nous ferons pas (à nous-mêmes), à propos d’Adrien Abauzit, l’affront de poser la question qu’il pose au sujet de Marcel Thomas : « Incompétence ou falsification ? » Nous ne nous ferons pas non plus l’affront d’affirmer que « le traitement du cas Souffrain suffit à discréditer [son] travail ». Et s’il avait un peu cherché, Adrien Abauzit aurait pu voir ses efforts récompensés et en savoir plus encore. Mais pour cela encore eût-il fallu qu’il prît la peine d’aller faire un tour aux archives et d’aller voir les dépositions de l’instruction Bertulus. Épargnons-lui cet effort et donnons-lui un extrait de la déposition Souffrain du 24 février 1898 :

Je soutiens que ce n’est pas moi. Je reconnais que je suis allé plusieurs fois au bureau de poste et télégraphe de la rue Lafayette, comme dans tous les bureaux de ce quartier, mais je puis prouver que le 10 novembre 1897 à midi, je n’y ai pas mis les pieds, car j’ai consulté mon agenda, où j’inscris tout ce que je fais et j’y ai lu que le 10 novembre 1897, dans la matinée, je suis allé chez Me Henriet, avoué, 33 quai voltaire, d’où j’ai pu sortir très peu avant midi. c’était un rendez-vous que m’avait donné Me Henriet. (BNF, NAF 16463, f. 9). [les gras sont de nous]

Voilà donc l’alibi… qu’on peut trouver… mais pour cela il faut le chercher.

Cela dit, puisque nous avons cité un extrait de la déposition de Cuignet dont Adrien Abauzit ne semble pas avoir gardé le souvenir, il pourra être intéressant de lui rafraîchir la mémoire en la lui citant plus largement :

Du Paty a connaissance de deux télégrammes compromettants adressés à Picquart, en Tunisie, vers le 5 ou 7 novembre 1897 ; il en a connaissance parce que les minutes ont été communiquées à la Guerre par le ministère de l’Intérieur ; l’un de ces télégrammes porte : « Il faut qu’Alice renvoie immédiatement les lettres de Berthe. » Le deuxième télégramme est ainsi conçu : « Ecrivez désormais avenue de la Grande-Armée. » Et, en effet, le service des renseignements fait immédiatement saisir avenue de la Grande-Armée des lettres venant de Sousse et de Tunis et parmi ces lettres on en trouve deux adressées poste restante, émanant de Picquart, rédigées en style convenu, prouvant néanmoins l’existence d’une entente secrète entre les destinataires de la lettre.

Cette lettre arrive trois jours après l’expédition du télégramme « Adressez désormais vos lettres avenue de la Grande Armée ».

Ayant donc connaissance des deux télégrammes et de la lettre compromettante pour Picquart, Du Paty imagine immédiatement de corser l’affaire et d’augmenter les charges qui pourraient être relevées contre Picquart à l’occasion de ces correspondances. C’est alors que sont exposés les deux télégrammes au sujet desquels Picquart s’est inscrit en faux, et avec raison à mon avis, les télégrammes émanent certainement de Du Paty ; ils n’émanent pas des amis de Picquart, qui n’auraient pas été assez naïfs pour télégraphier, en clair, des télégrammes de cette nature, alors surtout qu’ils avaient, avec lui, un moyen de correspondance en style convenu.

Les télégrammes n’émanent donc, vraisemblablement, que d’un ennemi de Picquart : et quel serait cet ennemi, sinon Du Paty ? Il faut, en effet, que cet ennemi connaisse le PETIT BLEU, qu’il soit au courant de ce qui s’est fait au Service des renseignements ; Du Paty répond à ces conditions. En outre, d’après le témoignage de la télégraphiste qui a reçu le télégramme signé « SPERANZA » l’expéditeur était, un homme grand, légèrement voûté, portant une grande barbe noire : on a cru voir, dans ce signalement, le sieur Souffrain ; mais je crois que ce dernier a établi, à l’instruction Bertulus, un alibi d’une façon indiscutable ; d’autre part, nous savons qu’au cours de certaines entrevues avec Esterhazy, Du Paty s’affublait d’une longue barbe noire, pour dissimuler sa personnalité.

Or, Du Paty, affublé de sa barbe noire, correspond absolument au signalement donné par la télégraphiste pour l’expéditeur du télégramme SPERANZA.

En résumé, et pour revenir à la question qui a motivé ces explications, je crois que les mobiles de Du Paty ont été, d’une part, la vanité : il souffrait de voir attaquer une œuvre qu’il considérait comme son œuvre à lui (le procès de 1894) ; d’autre part, la haine de Picquart, et l’espoir de perdre ce dernier en voilant ses agissements et en augmentant encore leur gravité. [les gras sont de nous]

Intéressante déposition… non pas tant parce qu’elle va à l’encontre de la thèse d’Adrien Abauzit mais parce qu’une nouvelle fois Cuignet fait de gros arrangements avec la réalité. Il n’est pas question de discuter ici la responsabilité qui fut ou ne fut pas celle de Du Paty dans cette affaire. Sans doute y fut-il mêlé mais pas comme le disait ici Cuignet qui se faisait le porte-parole d’un État-major qui eut un moment besoin d’un bouc émissaire pour expliquer ses fautes et que Du Paty devait être celui qui serait responsable – et l’unique responsable – de tout ; parfaite illustration de ce que nous disons dans notre partie II à ce sujet. Cuignet, qu’un mensonge supplémentaire n’effrayait pas, mentait ici encore sur un point nécessaire à ce que tînt son accusation : ce ne peuvent être les télégrammes « Berthe » et « Grande-Armée » qui donnèrent l’idée à Du Paty parce qu’ils parvinrent à la Section de statistique après les télégrammes « Blanche » et « Speranza ». Une nouvelle petite visite aux archives nous permettra de l’expliquer. Le jour de leur envoi, le seul télégramme « Speranza » avait été pris en copie par les P&T et immédiatement transmis à la Sûreté. Le lendemain, 11 novembre, le contrôleur général Cavard avait écrit au commandant Henry pour lui en transmettre le texte « très intéressant pour votre service » (AN, BB19 94). Immédiatement, Henry avait demandé au sous-secrétariat d’État aux Postes et Télégraphes de rechercher, récupérer et lui transmettre la copie des télégrammes expédiés depuis le 5 par Picquart et, le lendemain, d’élargir la recherche à ceux provenant d’Alger et de Tunis depuis le 8. Le 12, étaient ainsi récupérées la copie du télégramme « Blanche » ainsi que celles des deux télégrammes : « Berthe » et « Grande-Armée » (lettre de Devil à Delpeuch du 12 novembre 1897, AN, BB19 94), copies qui avaient été transmises à Henry le 13 (lettre de Cavard à Henry, AN, 19940469/246). La petite démonstration de Cuignet s’écroule donc même si demeure un argument qui nous semble imparable pour disculper Picquart et son entourage : celui des télégrammes en clair quand Picquart avait alors l’habitude de faire usage d’un langage convenu… Nous en reparlerons.

Cela est intéressant et nous montre encore une fois ce que valent les affirmations de Cuignet. Mais la question est ici secondaire. Revenons plutôt à Souffrain et aux trois « preuves » mises en avant par Adrien Abauzit même si la discussion n’a aucune raison d’être puisque, juridiquement parlant, Souffrain a été blanchi. Le juge Bertulus, se fondant sur l’aveu de Marguerite Pays, les déclarations de Christian Esterhazy et les auditions de Souffrain put ainsi déclarer lors de la première révision :

Mon information m’a donné de tels éléments de conviction, par les dépositions recueillies, les constatations et les saisies opérées […]. […] j’ai fait sur Souffrain un travail spécial, qui a démontré que Souffrain était resté étranger à toutes les machinations ourdies contre le lieutenant-colonel Picquart. (La Révision du procès Dreyfus. Enquête de la Cour de cassation, op. cit., t. I, p. 237)

Une déclaration que confirme son ordonnance (Le Temps, 2 septembre 1898) et un autre point dont nous parlerons plus loin.

La disparition de Souffrain

Ce que nous venons de citer laissera Adrien Abauzit de marbre puisque, il le répète, Bertulus est un « pitre et un faux témoin ». Mais s’il veut bien faire un effort, Adrien Abauzit pourra repérer dans ce qui précède – Souffrain fut entendu à plusieurs reprises par Bertulus – un fait qui ouvre la discussion sur sa troisième « preuve » : la disparition de Souffrain. Dans son dernier volume, Adrien Abauzit écrit :

À plusieurs reprises, Souffrain est appelé à la barre [du procès Zola], mais il reste introuvable. « Quant à Souffrain on ne sait pas où il est… », se lamente le Président de la Cour.

Encore une fois Adrien Abauzit est en service minimal. En fait, comme on l’a vu dans ce que nous disions juste avant, on savait très bien où était Souffrain puisque quelques jours après cette sortie du président Delegorgue, il sera entendu par Bertulus et le sera à plusieurs reprises. Au moment où le président Delegorgue se « lament[ait] » au Palais de Justice, Souffrain était surveillé par la Sûreté et, la surveillance étant continue, on savait tout de ses allées et venues. Ainsi – et retournons aux archives pour lire les rapports de surveillance sur la période :

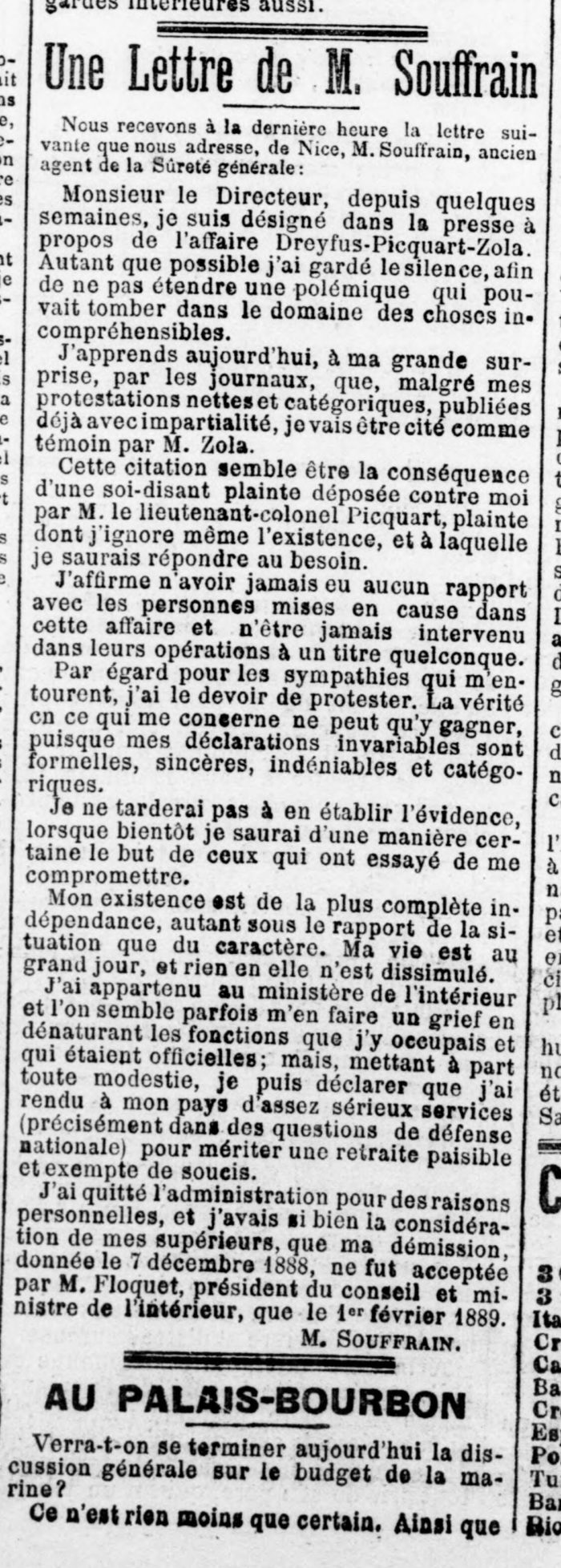

- Le 2 février, Souffrain est à Nice d’où il fait parvenir aux principaux grands titres nationaux la lettre suivante :

- Le 5, le commissaire Tomps rencontre Souffrain à Nice qui réitère ses déclarations.

- Le 9, toujours à Nice, Souffrain revoit Tomps et lui déclare qu’« indigné » après avoir eu la confirmation par la presse que Picquart a porté plainte contre lui, il a décidé de revenir à Paris et, à son tour, de porter plainte contre Picquart pour dénonciation calomnieuse.

- Le 12, Souffrain signale à la Sûreté, directement et de lui-même, son départ pour Paris.

- Le 13, Souffrain est signalé à Modane.

- Le 14, il est signalé à Chambéry, en partance pour Lyon puis en fin de journée à Lyon.

- Le 18, il est signalé dans le train de Lyon à destination de Paris et à 18h à Paris. (AN, 19940469/246)

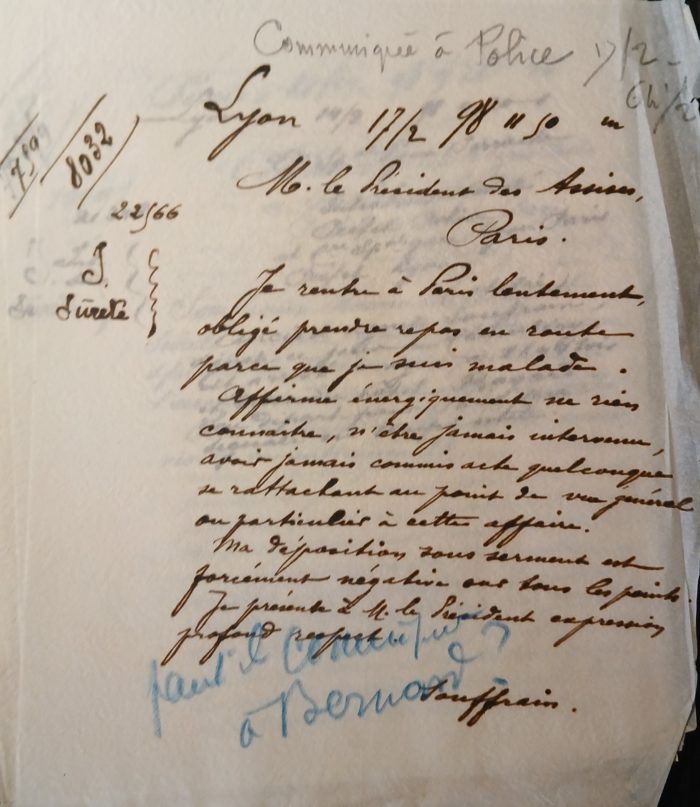

On conviendra qu’on a rarement su plus précisément où se trouvait quelqu’un… quelqu’un qui avait même eu l’amabilité de prévenir la Sûreté de son départ pour Paris. Et si Souffrain avait mis plusieurs jours pour y arriver, c’était parce qu’il était malade et devait se ménager (rappelons qu’un Nice-Paris, en 1898, c’est 19 heures de train). C’est ce que dit un télégramme qu’il avait écrit et envoyé le 17 à 11h50 du matin :

A-t-on remarqué qui est le destinataire de ce télégramme ? Le président Delegorgue, celui-là même qui, tout à fait extraordinairement, pouvait, deux jours après avoir reçu cette information, dire en audience : « Quant à Souffrain on ne sait pas où il est… » (L’Affaire Dreyfus. Le Procès Zola devant la cour d’assises de la Seine (7 février-23 février 1898). Compte rendu sténographique « in extenso », Paris, Stock, 1998, p, 759), forçant la défense – qui elle ne savait pas où était Souffrain –, à renoncer à son audition au motif, selon l’arrêt – motif tout à fait étonnant (voir sa lettre du 2 février) –, qu’il « n’a pas été touché par la notification » (ibid., p. 784). Pourquoi donc, malgré l’insistance de l’avocat de Zola, Labori, à faire entendre ce témoin, le président Delegorgue affirma ne pas savoir où il était quand il savait qu’il était en route et aurait pu, le 19, puisque depuis la veille on connaissait son adresse parisienne, être facilement touché et être ensuite entendu ? L’intérêt en était grand pourtant puisque parmi les nombreuses notes – qu’Adrien Abauzit ignore aussi – relatives aux témoins que l’État-major avait transmises au Président Delegorgue et à l’avocat général Van Cassel afin ne pas laisser la porte ouverte aux mauvaises surprises au procès Zola, celle concernant Souffrain le présentait comme un ancien agent de la Sûreté qui « passe pour être ou avoir été au service de la famille Dreyfus » (AN BB19 104) ?

Souffrain n’a donc jamais disparu, autrement que pour Delegorgue – qu’on ne soupçonnera pas de dreyfusisme – qui, par son affirmation mensongère, l’avait fait disparaître… passons à la « preuve » suivante.

La double expertise Couderc

L’expertise Couderc est la deuxième « preuve » d’Adrien Abauzit. Dans son dernier volume, Adrien Abauzit reprend un passage de Marcel Thomas dans lequel l’historien expliquait, en 1961, que « si la Chambre des mises en accusation accorda ultérieurement un non-lieu à Marguerite Pays, ce fut seulement parce que les magistrats considérèrent que le fait de signer un télégramme d’un pseudonyme ne constituait pas un faux au sens juridique du terme » (L’Affaire sans Dreyfus, op. cit., p. 461). Et Adrien Abauzit de se demander : « Marcel Thomas désinforme-t-il où est-il incapable de lire une décision de justice ? » Et de conclure, avec un amusant aplomb : « Preuve est à nouveau faite que l’affaire Dreyfus est une affaire trop sérieuse pour être exclusivement confiées aux historiens, et que la contribution des juristes est indispensable à sa compréhension. » Marcel Thomas s’est trompé, c’est indiscutable… ce n’est pas sa seule erreur et il n’est pas le seul à se tromper. Tous, nous nous trompons… et, encore une fois, Adrien Abauzit, qui en l’espèce montre une étonnante constance, ne devrait pas être le dernier à en convenir. Marcel Thomas s’est trompé, en effet, parce que, comme le rappelle Adrien Abauzit, l’arrêt de la Chambre des mises en accusation est clair :

la similitude des écritures admise, en dehors d’ailleurs de toute expertise régulière et contradictoire par le juge d’instruction ne saurait être une charge suffisante, alors surtout que de l’expertise régulière confirmée par divers témoignages il résulte au contraire formellement que le télégramme argué de faux aurait été écrit par un tiers désigné dans l’instruction. (Le Temps, 2 septembre 1898) [les gras sont de nous]

Le juge Bertulus ayant en effet jugé que sa propre appréciation pouvait prévaloir (l’écriture de « Speranza » ressemblant fort à celle de Marguerite Pays, la maîtresse d’Esterhazy), avait pris sur lui d’écarter les deux expertises faites par Camille Couderc, expliquant que « véritablement je n’ai pas cru devoir prendre plus longtemps en considération les conclusions de M. l’expert Couderc. D’ailleurs, […] je rappelle à la Cour que M. Couderc a lui-même, dans son expertise, formulé des réserves » (La Révision du procès Dreyfus. Enquête de la Cour de cassation, op. cit., t. I, p. 237). Adrien Abauzit dira sans doute, à son habitude – et ce même après avoir lu ce que nous avons développé précédemment et qui ne le troublera pas une seconde – que Bertulus, « pitre et […] faux témoin », a menti et il est dommage que ces deux expertises – dont nous savons juste (mais dans quelles conditions et, Bertulus parlant de « réserves », avec quel degré de certitude ?) qu’elles attribuaient à Souffrain les télégrammes « Blanche » et « Speranza » et une première lettre « Speranza » de 1896 (rapport Tavernier, AN, BB19 85, f. 10) –, demeurent introuvables. Adrien Abauzit n’avait pas jugé utile d’aller les chercher, nous l’avons fait sans succès… Et nous ne pouvons que regretter de ne les avoir pas trouvées parce que la question aurait été réglée… réglée même si non seulement ne change rien que le télégramme soit de Souffrain ou d’Esterhazy mais surtout parce que nous verrons bientôt que la chose, en fin de compte, est sans la moindre importance puisqu’elle peut se régler autrement. Ce que nous savons, en revanche, est que la mise à l’écart de ses expertises ne troubla pas Couderc outre mesure. Ainsi, à La Liberté venu l’interroger, l’expert déclara :

M Bertulus. dites-vous, n’est pas de mon avis, cela n’a rien d’extraordinaire. Une simple comparaison d’écriture n’est pas suffisante à établir une certitude ; cette comparaison peut constituer une forte probabilité, un commencement de preuve, mais jamais une preuve absolue ; c’est pourquoi les réserves de M. Bertulus n’ont rien qui doive me surprendre. (« Affaire Dreyfus. Chez M. Couderc », 6 avril 1899).

Par parenthèse, il faut, à propos de Couderc (qui, d’ailleurs, avec Charavay et Varinard rendra un autre rapport fin octobre 1898 concluant que Picquart n’était pour rien dans l’écriture du petit bleu ! ; AN, BB19 68, 73 et 93), noter une chose étonnante : celle de voir Adrien Abauzit mettre en avant l’expertise de Couderc quand, dans le même livre, quelques pages avant – nous avons précisément répondu à cela –, il s’insurge du fait que « la Cour de cassation s’est basée sur des ”expertises graphologiques“ émanant de non-graphologues ». Car ce qu’Adrien Abauzit ignore encore est que Camille Couderc ne fut jamais graphologue. Il était, comme le dreyfusard Paul Meyer, comme le dreyfusard Auguste Molinier qui était son grand ami (un autre de ses grands amis était le dreyfusard Gabriel Monod), paléographe, chartiste, professeur à l’École des chartes et, en ce qui le concerne, conservateur au cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale. Et en allant plus loin dans ce dossier, Adrien Abauzit aurait même pu apprendre que commettre des non-graphologues pour une expertise ne fut pas l’apanage de la Cour de cassation (et du juge d’instruction « pitre et […] faux témoin ») puisque c’est ce que fera aussi le capitaine Tavernier, rapporteur près le 2e conseil de guerre, en s’adressant, plus d’un an plus tard, à trois autres chartistes qui ne furent jamais graphologues : Léopold Delisle, Henri Omont et Paul Guérin ! Et comme nous connaissons leur rapport, donnons l’occasion à Adrien Abauzit d’en savoir un peu plus, en en reproduisant quelques extraits après avoir précisé qu’avaient été donnés aux experts pour étude les textes des télégrammes « Blanche » et « Speranza » et quelques autres documents : la première lettre « Speranza » de 1896, le faux « Weyler », « le faux Henry » et huit lettres anonymes adressées à Boisdeffre, Billot, Méline, etc. ainsi que, en pièces de comparaison, quatre lettres et trois poésies de Du Paty et dix lettres de Souffrain. Citons le passage relatif à la question qui nous intéresse ici :

2. Télégramme Speranza. – Les trois experts ont été frappés de l’analogie du d retourné, en forme de delta grec minuscule, avec celui qu’on rencontre dans les dix lettres remises sous la cote c [lettres de Souffrain] ; mais ils ont en même temps constaté la dissemblance absolue de plusieurs autres lettres de ce télégramme et des documents de comparaison. –[…].

3. Télégramme Blanche. – Écriture déguisée, qui n’a été reconnue avec certitude dans aucune des pièces de comparaison. L’un des experts a remarqué quelques similitudes dans le tracé de certaines lettres et groupes de lettres de ce télégramme et l’écriture du document de comparaison d (p. 3 et 4) [pièces de la main de Du Paty]. [les gras sont de nous]

Et les experts de conclure :

Sous le bénéfice des observations contenues dans le rapport précédent, les experts ont été unanimes à formuler les conclusions suivantes :

1° Ils n’ont pas trouvé de raisons qui leur permettent d’attribuer au lieutenant-colonel Du Paty de Clam les pièces arguées de faux ou l’une d’elles.

2° Ils ont été unanimes à ne reconnaître avec certitude les différentes écritures des lettres anonymes dans aucune des pièces de comparaison.

3° Ils ont été unanimement d’avis qu’aucun des documents argués de faux, aucune des lettres anonymes ne pouvait avec certitude être attribuée au signataire des dix lettres [Souffrain] remises sous la cote c comme documents de comparaison. (rapport du 19 juillet 1899, AN, BB19 84).

Bertulus avait peut-être été bien inspiré donc de laisser de côté l’expertise Couderc…

Passons à la « preuve » suivante.

Le double témoignage de la télégraphiste et du receveur

Déjà, pour être exact, il faut corriger l’information fausse qu’Adrien Abauzit a trouvé chez Roget – en l’extrapolant puisqu’à vrai dire Roget se montrait plus prudent que lui : « les témoignages de l’agent de la Sûreté, d’une jeune fille employée au bureau de poste, du receveur de la poste (celui de la jeune fille surtout…) » (La Révision du procès Dreyfus. Enquête de la Cour de cassation, op. cit., t. I, p. 103 [nous corrigeons les références erronées d’Adrien Abauzit]). Il n’y eut qu’un témoin : la télégraphiste, Marthe de Vermeil de Conchard ; les deux autres (l’agent de la Sûreté et le receveur) n’étant témoins que de la scène d’identification. Adrien Abauzit, pour nous parler de ce témoignage, reprend encore une fois Roget qui, à Rennes, avait déclaré :

[…] j’étais resté persuadé que le premier télégramme, le télégramme signé Speranza, avait été déposé par Souffrain. J’avais été persuadé de cela par l’enquête qui avait été faite. L’expert Couderc avait reconnu formellement l’écriture du télégramme comme étant celle de Souffrain. La demoiselle télégraphiste qui avait reçu le télégramme avait reconnu Souffrain, et cela même dans des conditions assez difficiles, qui sont les suivantes :

On avait choisi dans le service de M. Bertillon un certain nombre de photographies, une dizaine, je crois, et on avait mis dans ce lot la photographie d’une personne ressemblant beaucoup a Souffrain, avec d’autres de personnes quelconques. On les avait fait défiler sous les yeux de la télégraphiste.

Arrivée à la photographie de l’individu ressemblant à Souffrain, elle avait éprouvé une certaine hésitation et avait mis la photographie de côté. Cependant, elle avait continué ses investigations et, arrivée à la photographie de Souffrain, elle avait dit : « C’est celui-là. »

J’étais donc resté sous ces impressions : la reconnaissance de Souffrain par la télégraphiste et l’expertise Couderc qui avait attribué l’écriture à Souffrain. Puis était intervenu un arrêt de la Chambre des mises en accusation qui paraissait mettre du Paty hors de cause sur la question de ce télégramme, tant en fait qu’en droit. (Le Procès Dreyfus devant le conseil de guerre de Rennes, Paris, P.-V. Stock, 1900, tome I, p. 321) [les gras sont de nous]

Roget brodait ici un peu en rapportant les paroles de la télégraphiste dont nous ne connaissons que peu de choses puisque cette première enquête, qui n’avait rien d’officielle, n’a fait l’objet d’aucun procès-verbal. Avant de la raconter, il pourra être intéressant, en guise d’introduction, d’ouvrir une nouvelle parenthèse. Reprenons, pour le compléter, le déroulé des événements : le 10 novembre, intercepté par les P&T, le télégramme « Speranza » avait été transmis à la Sûreté qui, le lendemain, en avait envoyé le texte à Henry. Dans son premier volume, Adrien Abauzit, égrenant son petit chapelet d’accusations à l’égard de Marcel Thomas, notait, que ce « gardien du temple […] trompe son lecteur en écrivant que l’écriture de Souffrain aurait été reconnue par Bertillon, qu’il présente plus opportunément que jamais comme un incapable, usant de son ”flair habituel“». Et Adrien Abauzit ajoute : « Ainsi, [Marcel Thomas] dissimule au lecteur que Souffrain a dans un premier temps été confondu grâce à une expertise d’écriture officielle, en bonne et due forme, réalisé par l’expert Couderc. Je laisse chacun juge de ce genre de procédé. » (p. 229) Il est vrai que Marcel Thomas aurait pu, dans son ouvrage, parler de l’expertise Couderc même si, comme on l’a vu, elle importe peu puisqu’elle a été annulée par celle de Delisle, Omont et Guérin… dont il ne parle d’ailleurs pas plus… Mais on ne peut de bonne foi reprocher à Marcel Thomas de « dissimule[r] au lecteur que Souffrain a dans un premier temps été confondu grâce à une expertise d’écriture » puisque ce n’est pas « dans un premier temps » mais quatre mois plus tard (2 mars et 23 avril) que fut demandée et réalisée cette expertise ! S‘il y a un procédé à juger ici, ce serait plutôt celui qui consiste à bouleverser la chronologie pour mettre en regard des choses qui n’ont pas à l’être afin de porter son accusation. Dans son livre, Marcel Thomas – qui présente la succession des faits avec une parfaite exactitude – ne parlait que des journées du 11 et 12 novembre 1897. Il n’avait donc alors aucune raison de s’attarder sur une expertise de mars 1898 pas plus qu’il ne pouvait placer « dans un premier temps » un événement postérieur de quatre mois à celui qu’il présentait ! Ce que disait Marcel Thomas, c’est que dès la découverte du télégramme et sa transmission à la Section de statistique, quatre mois avant l’expertise Couderc, la Sûreté était allée voir Bertillon (« […] on communiqua aussitôt l’original du télégramme à Bertillon », L’Affaire sans Dreyfus, op. cit., p. 464). En effet, dès le 11 novembre – reprenons le déroulé des événements –, le contrôleur général Cavard était allé voir Marthe de Conchard qui n’avait rien pu dire de précis. Il l’avait revue le lendemain, à deux heures du soir, « pour savoir si depuis hier ses souvenirs ne s’étaient pas précisés » (nous utilisons ici, sauf mention contraire, les rapports de la Sûreté conservés dans AN, F7 15991/2). La télégraphiste n’avait alors pu seulement préciser que « l’expéditeur avait la barbe très noire, taillée en pointe, assez fournie ». Deux heures plus tard, à quatre heures, Cavard était alors voir Bertillon qui, en effet avec son « flair habituel », lui avait immédiatement dit, comme il le confiera lui-même plus tard au capitaine Junck, : « Ça ! mais c’est du Souffrain ! » (note de Lauth du 16 juillet 1898, AN, BB19 88). Comme le notait donc à juste titre Marcel Thomas dans son Affaire sans Dreyfus : « Depuis [l’affaire Barrême], on imaginait les voir partout [Souffrain et Levaillant] et ils étaient devenus la tarte à la crème de toutes les énigmes politico-policières difficiles à démêler » (p. 464). Aiguillée par Bertillon, la Sûreté avait donc ouvert une enquête qui ne cherchait pas à savoir qui était l’auteur du télégramme mais juste – véritable postulat – si cet auteur était Souffrain ! Lors de cette rencontre, Bertillon avait remis à Cavard douze photographies et l’avait accompagné au bureau de poste de la rue Lafayette pour les soumettre à la télégraphiste qui, nous dit le rapport, avait « sans hésiter […] désigné la photographie de Souffrain comme étant celle de l’expéditeur du télégramme signé Speranza ». Sur cette base, dès le lendemain, le 13, la Sûreté envoyait à l’Intérieur, et en copie à la Section de statistique, un rapport dans lequel il était dit que l’homme qui avait déposé le télégramme « Sperenza » « n’est autre que le né Souffrain, ancien Inspecteur de la Sûreté générale au ministère de l’Intérieur, qui, depuis plusieurs mois, semble diriger la campagne menée contre la condamnation de Dreyfus » (AN, BB19 94). Peut-être que, sur la photo de Souffrain que nous présentons ici et qui fut celle, présente dans le dossier, qui lui fut montrée, Marthe de Conchard reconnut l’expéditeur du télégramme, qu’elle décrivait comme ayant « la barbe très noire, taillée en pointe, assez fournie »…

Curieux, non ? Le problème est que cette identification, assurée, se heurte à de nombreux documents. Dans son témoignage à Lauth, Bertillon sera nettement moins affirmatif que la Sûreté, racontant que Marthe de Conchard « désignant [la photographie] de Souffrain, dit que ce devait être celle de l’expéditeur du télégramme Speranza ». Mais surtout Marthe de Conchard elle-même montrera toujours une grande prudence qui est bien loin de ce que nous dit le rapport de la Sûreté. Encore une fois, on ne peut que regretter que cette enquête ne fût pas officielle et qu’aucun procès-verbal n’ait été établi et signé par elle…

Adrien Abauzit, dans ce dernier volume, toujours avec ce sens tout personnel de la mesure, écrit que :

Au procès de Rennes, en désespoir de cause, Bertulus, coutumier du fait, fera un faux témoignage en prétendant qu’au mois de mars 1898 [sic], la télégraphiste était revenue sur son témoignage incriminant Souffrain. Dans son arrêt du 12 août, la Chambre n’a pas fait mention de ce soi-disant revirement, ce qui est une preuve de son inexistence.

Adrien Abauzit a lu le document que lui a indiqué Roget (l’arrêt de la Chambre des mises en accusation), s’est contenté de ce document et de la parole du général, n’a pas cherché une seconde à savoir s’il n’y avait pas, par hasard, sur la question – et peut-être parce qu’un arrêt, par définition, ne peut pas tout dire –, d’autres documents… et sur cette unique base, sans le plus petit conditionnel, fonce comme toujours tête baissée et porte une nouvelle et lourde accusation : Bertulus ment puisque le document qu’Adrien Abauzit a lu ne fait pas mention de ce que dit Bertulus… Comme toujours, Adrien Abauzit aurait vraiment dû aller un peu y voir avant de prononcer sa condamnation, ce qui lui aurait permis de ne pas dire quelque chose de faux pour affirmer qu’un autre a menti. Mais surtout, il aurait dû lire avec attention, ou résumer avec le seul souci d’être fidèle, la déposition de Bertulus à Rennes. Bertulus ne dit aucunement que « la télégraphiste était revenue sur son témoignage incriminant Souffrain », il dit – ce n’est pas la même chose – que la jeune fille qui avait reconnu Souffrain sur photographie ne le reconnut pas lors de la confrontation :

Il y a eu confrontation dans mon cabinet entre la demoiselle du télégraphe qui a reçu la dépêche incriminée et Souffrain. Cette jeune fille n’a pas reconnu Souffrain. Elle a eu des hésitations et, en somme, la confrontation a abouti à une non-reconnaissance.

Je dois ajouter que, quelques jours auparavant, on lui avait montré une photographie de Souffrain et qu’elle l’avait reconnu comme lui ayant apporté la dépêche. J’ai fait venir la jeune fille, je l’ai confrontée avec Souffrain, et de cette confrontation il n’est pas résulté que la personne qui avait apporté le télégramme fût Souffrain. (Le Procès Dreyfus devant le conseil de guerre de Rennes, op. cit., tome I, p. 365) [les gras sont de nous]

Bertulus n’avait donc pas menti. Mais le plus extraordinaire est qu’il se trompait ou tout au moins manquait de précision et induisait ainsi son auditeur en erreur, comme en témoignent la déposition et le compte rendu de la confrontation – qu’Adrien Abauzit ne connaît toujours pas – et qui, l’une et l’autre, se trouvent dans les papiers de l’instruction Bertulus. Lisons tout d’abord la déposition du 23 janvier 1898 de Marthe de Conchard :

C’est moi qui ai reçu le télégramme signé : « Sperenza », destiné au colonel Picquart à Tunis.

C’était le 10 novembre 1897, vers Midi. Le mot « Dieu » et la signature « Sperenza » ont attiré mon attention ; j’ai regardé la personne qui était au guichet, et j’ai conservé le souvenir que c’était un homme de 40 à 45 ans, portant toute la barbe, courte sur les côtés et coiffé d’un chapeau melon.

La photographie que vous me montrez, et que vous me dites être celle du sieur Souffrain, ressemble au déposant du télégramme signé : « Sperenza » ; je ne puis cependant affirmer que je ne me trompe pas. (BNF, NAF 16463, f. 3) [les gras sont de nous]

En aucune manière la télégraphiste n’a donc reconnu formellement Souffrain. Lisons maintenant le compte rendu de la confrontation du 24 février :

Delle de Conchard introduite, lecture faite, dit :

La figure de M. Souffrain, ne m’est pas inconnue, mais je ne puis vraiment dire si c’est M. Souffrain, qui m’a remis le 10 novembre 1897, à midi, le télégramme « Sperenza » (ibid., f. 9) [les gras sont de nous]

Toujours cette même prudence. Pour fermer tout de suite la possible disqualification de l’instruction Bertulus, « pitre et […] faux témoin », citons une autre déposition de Marthe de Conchard – qu’Adrien Abauzit ne connaît toujours pas –, en date du 21 juillet 1899 devant le capitaine Tavernier, rapporteur devant le 2e conseil de guerre, à l’occasion de l’enquête ouverte contre Du Paty. Une déposition intéressante, ô combien, puisque Marthe de Conchard y évoque son tout premier témoignage, celui du 12 novembre, et l’évoque en adoptant cette même prudence, celle qu’on retrouve dans le témoignage précité de Bertillon (« désignant [la photographie] de Souffrain, dit que ce devait être celle de l’expéditeur du télégramme Speranza ») :

C’est le 10 novembre 1897 vers midi que ce télégramme a été apporté au bureau de la rue Lafayette

Je dois dire qu’à cette heure-là le bureau est généralement encombré.

Néanmoins, ainsi que je l’ai dit à M. le juge Bertulus, comme j’avais été frappé [sic] par le texte bizarre du télégramme, j’ai appelé l’attention du déposant sur son texte pour lui demander confirmation de la signature ainsi que l’adresse de l’expéditeur qui avait été omise.

On m’a répondu Speranza pour la signature et Grand Hôtel pour l’adresse de l’expéditeur.

J’ai donc eu l’occasion de regarder la figure du déposant.

Lorsque, chez le receveur des postes d’abord, et chez M. Bertulus ensuite on m’a présenté la photographie de Souffrain, j’ai déclaré que cette photographie ressemblait à une personne que j’avais vue dans le bureau de la rue Lafayette et que je croyais bien que c’était cette personne qui avait déposé le télégramme. Mais je n’ai rien pu affirmer de précis car je n’étais absolument pas sûre de moi.

Lorsque que plus tard j’ai été confrontée avec Souffrain, j’ai répondu que sa figure ne m’était pas inconnue mais que je ne pouvais pas affirmer que ce fût lui qui eut déposé le télégramme signé Sperenza.

– Nous présentons alors au témoin la photographie de Souffrain[. L]e témoin dit « C’est bien là la photographie qui m’a été présentée chez le receveur d’abord et ensuite chez M. Bertulus » (AN, BB19 85). [les gras sont de nous]

Une prudence dont personne n’avait voulu tenir compte ? Ou Marthe de Conchard – malgré ce qu’elle dira et que confirme Bertillon – avait-elle réellement été affirmative le 12 novembre et était-elle revenue sur sa certitude – sans le dire –, devant Bertulus puis à nouveau devant le capitaine Tavernier ? Nous ne le saurons pas puisque, nous le disions, dans cette enquête des 12 et 13 novembre, qui n’avait rien d’officielle, cette audition ne fit jamais l’objet d’un procès-verbal. Mais qu’importe puisque lors des deux enquêtes, officielles celles-là, celle de Bertulus et celle de Tavernier, Marthe de Conchard fut d’une absolue clarté sur ce qu’elle avait dit dès le 12 novembre et lors des autres auditions qui suivront : il était possible que l’homme dont on lui avait présenté la photographie fût Souffrain mais elle ne pouvait l’affirmer avec certitude. Et Adrien Abauzit ne doutera pas de la bonne foi de Marthe de Vermeil de Conchard, fille d’un colonel et cousine d’un général…

Souffrain n’a donc probablement jamais rien eu à voir dans cette histoire et pour le capitaine Tavernier la chose ne pouvait faire le moindre doute : les télégrammes « Blanche » et « Speranza » avaient été écrits par Esterhazy ou par quelqu’un de son entourage (rapport Tavernier, AN, BB19 85, f. 48-61). Souffrain est donc hors de cause à moins de soutenir que trois experts, un juge, une télégraphiste, un capitaine-rapporteur près le conseil de guerre furent eux aussi partie prenante de la grande mystification que se plaît à nous présenter Adrien Abauzit. Et si, comme Adrien Abauzit l’écrit dans son premier volume : « l’intervention de Souffrain démontre bien la collusion entre Picquart et le Syndicat » (p. 231) – ce qui n’était pas d’une totale évidence et l’est maintenant moins que jamais –, il va falloir maintenant aller chercher ailleurs les « preuves » de cette collusion…

Esterhazy « agent du Syndicat »

Mais pour Adrien Abauzit tout cela ne changera encore rien puisque, nous dira-t-il sans doute, avec ou sans Souffrain, ces télégrammes étaient l’œuvre du « Syndicat » et avaient pour but de charger Esterhazy tout en montrant Picquart victime d’une conjuration militaire. Franchement, il n’est pas simple – et de moins en moins simple au fur et à mesure de la lecture des documents que nous apportons ici – de comprendre la logique qui est celle de la thèse ici défendue par Adrien Abauzit. En plus des questions que nous posions plus haut à propos des télégrammes, pourquoi, comme le remarquait Cuignet, abandonner tout à coup le langage convenu des précédentes correspondances pour passer en langage clair ? Et pourquoi ces communications à répétition qui systématiquement s’adressent aux chefs et ne compromettent jamais que Picquart ? Développons un peu cela. Si Esterhazy et Picquart étaient les hommes du « Syndicat », il était pour le moins curieux de faire écrire au premier, le 3 novembre, une semaine avant les télégrammes, au général Billot, cette lettre – qu’Adrien Abauzit ne connaît pas :

On m’informe aujourd’hui que dans le dossier de M. Scheurer-Kestner se trouvent, outre le bordereau du Matin et les rapports d’experts dont on fit tant de bruit, des spécimens de mon écriture dérobés à prix d’argent par le Colonel P. ; d’autres qu’il s’est procurés par des moyens ignobles ; deux pièces fausses fabriquées par le Colonel P. et prises soi-disant dans une ambassade ; une pièce fausse fabriquée avec mon écriture, par le même, etc. (AN, BB19 88) [les gras sont de nous]

Pourquoi écrire cela au ministre de la Guerre ? Pourquoi y associer Picquart à Scheurer-Kestner et surtout pourquoi le faire et pourquoi le faire auprès du chef de l’armée si l’idée était de présenter Picquart en victime de ses chefs et de ses anciens subordonnés et Esterhazy en coupable ? Si Esterhazy et Picquart étaient les hommes du « Syndicat », il était pour le moins curieux de faire écrire au premier, le 8 novembre, la veille du premier télégramme, au chef d’État-major, Boisdeffre – lettre que ne connaît pas non plus Adrien Abauzit –, pour lui dire qu’il venait d’écrire à Picquart pour lui demander une « explication franche et nette » au sujet du « dossier clandestin » qu’il avait composé contre lui et « livré aux amis du traître », dossier rassemblant des documents que l’ancien chef de la Section de statistique avait « détourné[s] du ministère de la guerre » et des spécimens de son écriture obtenus après avoir « soudoyé des sous-officiers » de son régiment (AN, BB19 88). Si Esterhazy et Picquart étaient les hommes du « Syndicat », il était pour le moins curieux de faire écrire au premier, le 10 novembre, cette autre lettre – qu’Adrien Abauzit ne connaît pas plus –, à Saussier cette fois, le Gouverneur de la Place de Paris et maître de la justice militaire dans le département de Seine :

tout semble prouver que c’est bien moi que le colonel Picquart a voulu substituer à Dreyfus, au moyen de documents fabriqués et d’autres soustraits à son service. Le dossier clandestin serait chez un certain Lebois [sic] et le gouvernement serait, dit-on, fixé à ce sujet. (AN, BB19 82) [les gras sont de nous]

Quel intérêt pouvait-il être le leur de révéler le complot et d’attirer l’attention, en le nommant, sur Leblois, intime et avocat de Picquart…. Leblois qui sera en juillet suivant poursuivi pour complicité avec Picquart ? Et pourquoi encore, si l’idée était de présenter Picquart en victime de ses chefs et de ses anciens subordonnés, de s’adresser cette fois au chef d’État-major et au Généralissime ? Si Esterhazy et Picquart étaient les hommes du « Syndicat », il était pour le moins curieux de faire écrire au premier, le 11 novembre, au général Billot, ministre de la Guerre, la lettre signée « Trois Français » – dont Adrien Abauzit ne dit rien mais qu’il doit nécessairement connaître puisqu’il dit avoir lu les procédures :

Monsieur le Ministre,

Les lettres anonymes sont parfois sérieuses, celle-ci est du nombre. Trois hommes honorables, qui suivent attentivement les criminels agissements de la bande Scheurer, Reinach et Cie voyant que le cabinet, ménageant ce syndicat, va lui laisser continuer son œuvre abominable, sont résolus, après mûre délibération, à prévenir la nation de toutes les ténébreuses arcanes de cette rocambolesque affaire qu’ils connaissent dans ses plus secrets recoins. – Pour que vous n’en doutiez, ils vous signalent que le chef de toute l’intrigue menée depuis de longs mois est un officier de votre propre état-major général, qui, très chèrement payé, a constitué de toutes pièces le fameux dossier S.K. – pour mener à bien cette infamie, cet officier a été à la fois, ainsi que nous allons le prouver, voleur, traître et faussaire.

Pour le punir de ses actes justiciables des peines les plus sévères, comme il est protégé par ceux à qui il est vendu et par ceux pour qui il travaille, vous l’avez, sachant tout, nommé colonel ! Voilà les hommes qui au ministère du bd St-Germain sont à la tête d’un service secret !

Nous aussi nous allons mener cette affaire jusqu’au bout ! dans un sentiment patriotique, comptant que malgré ses attaches avec cette tourbe, ce gouvernement aurait su lui imposer un silence absolu, nous avons patienté.

Il n’en est rien, ces misérables et ce sectaire imbécile veulent la révision. Nous allons, nous, montrer tout d’abord ce qu’est le ministère de la Guerre, et pour commencer apprendre au pays l’histoire Picquart et du dossier. Votre carrière politique sera finie, monsieur le ministre, et celle du cabinet qui approuve toutes ces ordures touchera à son terme.

Tous les journaux de l’opposition vont être mis au courant, pour débuter, de cette 1re affaire. Croyez que c’est après de bien pénibles hésitations que nous avons pris une telle résolution. Mais les mystères de cette histoire sont tels qu’il est du devoir de tout homme de cœur la connaissant d’en démasquer l’infamie. Il est regrettable à tous égards que le cabinet ne l’ait pas compris. La vieille France n’est pas encore toute juive ou soumise aux juifs, et nous sommes certains que nos révélations vont faire un formidable effet. (AN, BB19 82. Lettre reprise dans la déposition Targe à l’occasion de la seconde révision dans La Révision du procès de Rennes. Enquête de la chambre criminelle de la Cour de cassation (5 mars 1904-19 novembre 1904), Paris, Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, 1908, t. I, p. 122) [les gras sont de nous]

Quel intérêt d’écrire à nouveau au ministre et, pire, de le menacer… si l’idée était de faire élargir Dreyfus en faisant acquitter Esterhazy avec l’aide de Picquart ? Voilà quand même une très curieuse stratégie. Quelle pouvait être la logique, si Picquart était l’homme du « Syndicat », qui commandait de multiplier ainsi les accusations contre lui auprès de ses chefs, et de tous ses chefs (ministre, chef d’État-major, Généralissime), et de donner les noms des complices… Quel intérêt de lui ouvrir ainsi en grand les portes du Conseil de guerre ?

Dans cette même logique, il faut citer l’apothéose Esterhazyenne qu’est sa déposition, le 26 novembre, après sa dénonciation par Mathieu Dreyfus, au général de Pellieux :

Je suis informé aussi qu’il y a au nombre des pièces fausses fabriqués contre moi, la photographie d’une carte télégramme rédigée en sorte de langage conventionnel, où l’on me demanderait des renseignements sur une soi-disant maison de commerce désignée par une initiale. Mais l’auteur de cette carte télégramme, soi-disant à moi adressée, n’a pas pu arriver à y faire mettre le timbre de la poste, de telle sorte que le timbre n’est pas oblitéré et qu’elle ne porte aucun cachet de la poste, ce qui indique bien qu’elle ne m’a jamais été adressée. [les gras sont de nous]

Si Picquart et Esterhazy étaient tous deux au service du « Syndicat », ils devaient aimer se faire peur en venant ainsi renforcer l’accusation de la falsification du petit bleu. Car ils sont bien étonnants quand même ces comploteurs qui passent le plus clair de leur temps à donner les clés de leur complot et aident à construire, pièce par pièce, le dossier d’accusation contre eux qui les mènera devant les tribunaux et même en prison ! Et il faudrait vraiment se poser ces questions et quelques autres : pourquoi Esterhazy y développait-il cette histoire du cachet de la poste qui deviendra bientôt un des principaux arguments de l’accusation contre l’ancien chef de la Section de statistique. Et d’où Esterhazy pouvait-il tenir cette information ? D’un Picquart omniscient… et suicidaire ? Et comment expliquer que le lendemain même de cette sortie d’Esterhazy, au même général de Pellieux, un des hommes de l’État-major, le capitaine Lauth, développera exactement et précisément le même argument.

Nous pourrions encore donner d’autres exemples qui montrent que les informations d’Esterhazy venaient toutes de l’État-major, d’autres lettres que ne connaît pas non plus Adrien Abauzit et qui toutes posent invariablement et obstinément les mêmes questions. Nous allons juste en donner une dernière parce qu’elle est passionnante et qu’elle apprendra beaucoup de choses qu’il ignore à Adrien Abauzit. Mais avant de lire, il faut un peu revenir sur les faits. Dans son numéro en date du 15 novembre 1897, La Libre Parole publiait un article titré « Le complot ». Sans qu’il y soit nommé, Picquart, sous le nom de « X.Y. », y était présenté comme l’âme du complot, celui qui œuvrait depuis de longs mois à substituer un autre à Dreyfus, un autre que tout le monde savait innocent et qu’il fallait défendre. Le lendemain et le surlendemain dans la même Libre Parole étaient publiés deux autres articles, sous cette même signature « Dixi ». Deux autre articles qu’évoque Adrien Abauzit mais qu’il ne donne pas. Donnons-les alors. Le deuxième disait :

M. Scheurer-Kestner pourrait-il nous nommer la personne qui est partie des abords de sa maison le 10 novembre, à huit heures et demie du soir, s’est rendue place de la Bourse et a déposé, à dix heures du soir, un télégramme pour une ville tunisienne ?

Peut-on lui demander si ce télégramme avait quelque rapport avec l’affaire Barrême ou avec l’affaire Dreyfus, et ce que le porteur est venu faire ensuite avenue de la Grande-Armée ?

M. Scheurer-Kestner pourrait-il nous dire si le fameux jurisconsulte qui a besoin de quinze jours pour étudier, à l’aide de renseignements complémentaires venus d’outre-mer, son dossier qu’il doit cependant bien connaître, a quelque parenté avec un certain juriste qui a rôdé l’an dernier au ministère de la guerre et y a barboté dans les dossiers secrets avec la complicité de X. Y. que nous avons clairement désigné hier ?

M Scheurer-Kestner pourrait-il nous dire le nom du personnage qui, l’année dernière, a essayé d’éloigner de Paris le capitaine L. R., qui avait reçu les aveux de Dreyfus à l’École militaire avant la dégradation ? (« ? / Les copains », 16 novembre 1897) [les gras sont de nous]

Et le troisième et dernier :

M. Scheurer-Kestner n’a pas répondu à nos questions concernant la parenté entre :

1° Le juriste M. L. qui a fouillé dans les dossiers du service des informations du ministère de la guerre et son juriste conseil.

2° Le capitaine Lebrun-Renault [sic], qui a reçu les aveux de Dreyfus.

3° L’ex-agent Souffrain qui, avec Isaïe Levaillant, mène la campagne policière pour Dreyfus.

Si M. Scheurer-Kestner veut des renseignements complémentaires, nous lui dirons ceci :

Dès que Souffrain sut qu’il s’était montré comme un novice en apprenant qu’on faisait une petite enquête sur des télégrammes imprudents et affolés, il a essayé de se rattraper en prévenant son compère et ami par l’intermédiaire d’un Juif de Tunis.

Le compère va protester qu’il n’a jamais connu Souffrain.

Nous chargeons Mlle S… de le démentir. (« ? / À M. Scheurer-Kestner », 17 novembre 1897) [les gras sont de nous]

Il est dommage qu’Adrien Abauzit ne nous donne pas ces textes parce quand on les lit, il est clair que les dreyfusards n’auraient eu aucun intérêt à donner de telles informations et surtout, pour quelques-unes tout au moins – nous allons y venir –, auraient été dans l’impossibilité de le faire. Pourquoi – nous avions déjà dit cela en 2018 sans retenir l’attention, comme toujours, d’Adrien Abauzit ; nous le reprenons ici en le développant tout à fait – parler de Leblois, de Souffrain, de Levaillant si les dreyfusards en avaient été à l’origine ? Adrien Abauzit, en une note de son dernier volume, nous explique que cette dénonciation de Souffrain par Esterhazy montrait que « les dreyfusards n’ont pas toujours fait dans la subtilité » et qu’Esterhazy cherchait en cela à « se couvrir et à faire monter les enchères »… Mais pourquoi, pour « se couvrir », Esterhazy aurait-il dénoncé publiquement Souffrain, son complice, et plus que lui – ce que nous dit pas Adrien Abauzit – dénoncé aussi Isaïe Levaillant, dénoncé Scheurer-Kestner, dénoncé Leblois et une nouvelle fois Picquart ? Et que signifie cette question d’enchères ? Celle de révéler la machination en donnant – pour la première fois publiquement ! – les noms des conspirateurs ?

Mais revenons au premier article de cette série. Quand il le découvrit dans La Libre Parole, le ministre de la Guerre, le général Billot, ne put douter une seconde que l’auteur en était Esterhazy puisque 13 jours plus tôt, le 2 novembre, ce dernier lui en avait, en toute simplicité, envoyé l’essentiel (on la nommait alors la « plaquette ») pour le menacer, s’il ne faisait rien pour le défendre, de lui donner le plus large écho public. Citons la lettre – qu’Adrien Abauzit ne connaît toujours pas – à laquelle la dite plaquette était annexée :

Paris, le 2 novembre 1897

Le chef de Bon Esterhazy à Mr le Ministre de la Guerre

Monsieur le Ministre

Ni le Président de la République, ni le Ministre de la Guerre, ni le chef d’état-major général, n’ont répondu, ni fait répondre au cri d’angoisse d’un homme d’honneur accusé du plus affreux des forfaits.

Je suis donc seul et abandonné de mes chefs.

C’est bien, je me défendrai seul et cela suffira. Associé à la femme généreuse qui m’a averti du danger puis qui m’a armé contre lui, je démasquerai d’abord le lâche auteur du complot.

Je suis trop militaire pour faire moi-même une campagne de presse, mais je n’empêcherai pas les autres d’agir.

Une plaquette dont je vous communique ci-contre un extrait est à l’impression à Londres. Elle en reviendra ce soir par une voie qui défie la saisie et paraîtra au premier signal. Au premier signal paraîtra aussi, avec les explications nécessaires, la reproduction du document que j’ai eu l’honneur de signaler à Mr le Président de la République. J’ai cru devoir vous en avertir. (AN, BB19 82) [les gras sont de nous]

Quel intérêt encore, si les dreyfusards y avaient eu une quelconque responsabilité, que de faire cela ? Et quel intérêt, dans cette « plaquette » – qui est à quelques infimes différences près le texte exact et dans son intégralité de l’article « Dixi » – d’y parler du « Syndicat » et d’y dénoncer Bernard Lazare, Scheurer-Kestner, Gabriel Monod, et même Forzinetti qui sera justement révoqué le jour où paraîtra l’article ? Comment les dreyfusards auraient-ils pu y révéler la pseudo-affaire d’Orval (« Plus tard, X. Y., pressenti de nouveau, tenta, mais en vain, de faire tomber les soupçons sur un officier dont l’écriture avait quelque analogie avec celle du traître ») dont c’était ici la première apparition et qui ne deviendra que plus tard une des « preuves » de l’accusation contre un Picquart qui n’aurait jamais pu s’en douter… affaire d’Orval qui, comme nous l’avons vu dans la partie II de ces commentaires, n’a jamais existé que dans les mensonges inouïs de Roget et de Cuignet ? Il est clair que pour parler de tout cela – de d’Orval comme du cachet de la poste –, il fallait être parfaitement renseigné et que ces informations, ignorées des dreyfusards, ne pouvaient venir que de l’État-major.