Dans nos réflexions, qui sont aussi une réponse, relatives à ce que nous voulons considérer (et continuer à considérer) comme des « thèses fantaisistes », la question ne se pose pas : le bordereau est arrivé par la voie ordinaire… Elle ne se pose pas non pas parce que nous considérons qu’elle n’a pas à se poser ou parce que nous refusons qu’elle le soit mais uniquement parce que tous les éléments qui sont toujours mis en avant pour « prouver » le contraire (que le bordereau ne serait jamais parvenu à Schwartzkoppen) ne résistent guère à l’examen.

Dans notre dernier ouvrage (L’Histoire de l’affaire Dreyfus, Paris, Les Belles Lettres, 2014, p. 145-1147), en réponse au Lombarès (L’Affaire Dreyfus. La clé du mystère, Paris, Robert Laffont, Les ombres de l’histoire, 1972) qui est le seul à avoir tenté d’argumenter point par point, nous écrivons (reprise d’un article publiée sur ce même blog – ici) :

Pour Lombarès, en effet, le bordereau ne peut en aucun cas être l’œuvre du « uhlan », et ce pour de multiples raisons : son inutilité, sa graphie, son style maladroit, l’état dans lequel il parvint à la Section de statistique, son papier, sa date et son texte (p. 224-232). Voyons cela. Inutile, le bordereau, ne faisant que récapituler des pièces qui y étaient jointes, l’était en effet, mais le remarquer ne prouve pas grand-chose, et le fait n’est peut-être finalement pas aussi curieux que Lombarès le pense. Il arrive souvent qu’on fasse parvenir à un correspondant un objet, un document quelconque, et que cet envoi soit accompagné d’un mot qui annonce ce que l’ouverture de l’enveloppe indiquerait d’elle-même. Cela s’appelle de la politesse… Le second point – la graphie – est difficile à soutenir tant sont semblables les écritures d’Esterhazy et du bordereau. Et pour y parvenir, il faudrait que Lombarès ait d’autres arguments, moins naïfs dans tous les cas, que celui avancé : « Lorsque se posa la question d’Esterhazy, au procès de cet officier tous les experts consultés ont estimé que l’écriture du bordereau avait les caractères d’une imitation. Tous ! » La question de la rédaction n’est pas plus convaincante. Esterhazy, cultivé, n’aurait pu commettre les impropriétés de langue, de mots et de tournures du bordereau, nous dit l’auteur. Certaines se retrouvent pourtant à l’identique dans sa correspondance. La question du papier est équivalente. Esterhazy possédait ce papier peu courant, comme nous le savons et comme le sait aussi Lombarès. Alors ? « Un faussaire pouvait se procurer ce papier chez cet officier, ou chez son fournisseur »… Soit. Mais – une nouvelle fois – avec de tels arguments tout est possible. La date ? Comment, demande Lombarès, une lettre faite – si Esterhazy en était l’auteur – entre le 15 août et le 1er septembre, aurait-elle pu parvenir à la Section de statistique un mois plus tard ? Pourquoi l’agent aurait-il été « assez maladroit pour attendre un grand mois avant de la faire parvenir » ? Cela serait douteux en effet. Mais pourquoi Schwartzkoppen, s’il a reçu le bordereau comme nous nous obstinons à le croire, aurait-il dû le jeter dès lecture ? N’aurait-il pu le garder, un jour, deux jours, quelques jours, une semaine, un mois même et le jeter plus tard ? Quant au texte, Lombarès voulait y voir un certain nombre de « véritables impossibilités dans l’hypothèse qui en fait l’œuvre du commandant Esterhazy ». Comment aurait-il pu écrire la première phrase (« Sans nouvelles m’indiquant… ») quand il allait et venait librement à l’ambassade ? Comment pouvait-il écrire « Je vous adresse », indiquant la livraison, et la livraison concomitante, alors que Schwartzkoppen a expliqué dans ses Carnets avoir reçu les documents en mains propres ? Pourquoi Esterhazy aurait-il donné entre parenthèses dans le bordereau la date du manuel de tir alors qu’elle figurait sur l’exemplaire qu’il lui transmettait ? Pourquoi, toujours à propos du manuel, avoir dire « je le prendrai », indiquant qu’il ne l’avait pas encore pris, alors qu’il le lui adressait ? Enfin, que signifiait la dernière phrase (« Je vais partir en manœuvres ») alors qu’il n’y se rendit pas à cette époque ? Autant d’impossibilités qui n’en sont pas. Aux manœuvres, il n’y alla pas fin août-début septembre 1894. Il n’y alla pas mais affirma à Schwartzkoppen y être allé quand, si on en croit les Carnets de l’attaché militaire, le 1er septembre, il lui avait dit revenir de celles de Sissonne dont il lui promettait la livraison des « observations qu’il y avait faites [Les Carnets de Schwartzkoppen (la vérité sur Dreyfus), Paris, Rieder, 1930, p. 19] ». Il n’y alla pas. Nous le savons, mais n’était-ce pas là un moyen, comme le dit Lombarès lui-même, d’« expliquer et valoriser » les observations en question ? N’est-ce pas aussi ainsi que peut s’expliquer la mention de la date du manuel dans le texte du bordereau ? Mais continuons. Comment expliquer la première phrase ? Sans doute qu’Esterhazy ne se gênait pas pour aller à l’ambassade. Mais ayant enfin obtenu l’accord de Schwartzkoppen, le 15 août, ne peut-on imaginer qu’impatient de toucher quelque somme, il avait pu imaginer précipiter quelque peu son nouvel employeur qui ne se manifestait pas ? Comment put-il envoyer des documents avec le bordereau si Schwartzkoppen par ailleurs affirma les avoir reçus de ses mains lors d’une de ses visites ? Nous l’avons dit… et nous le répétons. Schwartzkoppen pouvait-il assumer aux yeux du monde, pour des mémoires qui feraient peut-être un jour l’objet d’une édition, de bien coupables négligences, négligences qui plus est, par la répétition, frôlaient la bêtise ?… Demeure la question du « je le prendrai ». En aucun cas, il ne signifie qu’Esterhazy ne l’avait pas encore, ce qui en effet serait curieux dans une lettre qui disait l’envoyer. Il suffit de lire le texte du bordereau pour comprendre que Lombarès a mal lu… ou put y lire ce qu’il avait envie d’y voir. Rappelons-nous le passage en question : « Ce dernier document est extrêmement difficile à se procurer et je ne puis l’avoir à ma disposition que peu de jours. Le ministère de la Guerre en a envoyé un nombre fixe dans les corps, et ces corps en sont responsables. Chaque officier détenteur doit remettre le sien après les manœuvres. Si donc vous voulez y prendre ce qui vous intéresse et le tenir à ma disposition après. Je le prendrai. À moins que vous ne vouliez que je le fasse copier in extenso et ne vous en adresse la copie. » « Je le prendrai » a ici le sens de « je le récupérerai » une fois, comme le dit la phrase précédente, que son correspondant en aura fini avec le document en question. Et ce dans le cas, Esterhazy devant le rendre le plus vite possible, où n’en copier qu’une partie pourrait suffire à l’attaché militaire. Dans le cas où il souhaiterait l’avoir intégralement, Esterhazy lui proposait de le reprendre vite et de s’arranger pour le faire copier… Comment peut-on lire ici autre chose ?

Le courage nous ayant manqué pour nous pencher sur la question des déchirures, nous finissions ainsi, en une légère pirouette :

Parmi tous ces arguments qui n’en sont pas, le seul qui pourrait être recevable est celui des déchirures. Elles sont en effet curieuses et ne ressemblent que peu à celles des autres documents issus de la voie ordinaire. Mais si cela est, indubitablement, ce n’est guère suffisant pour en faire la preuve qui pourrait expliquer une autre origine au bordereau que la corbeille de l’attaché militaire.

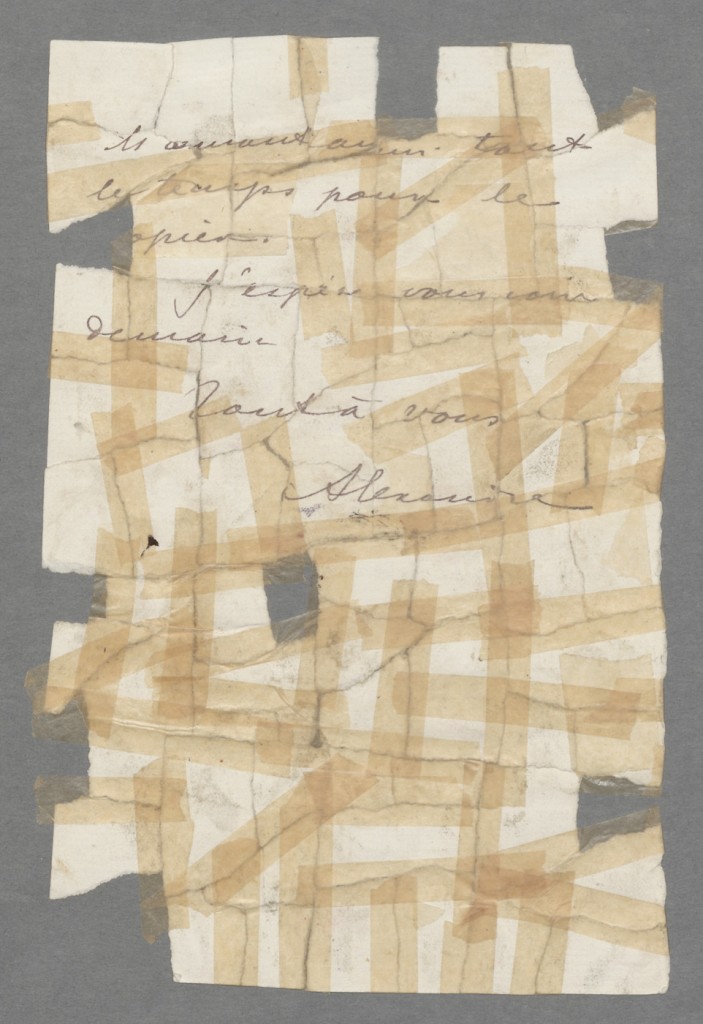

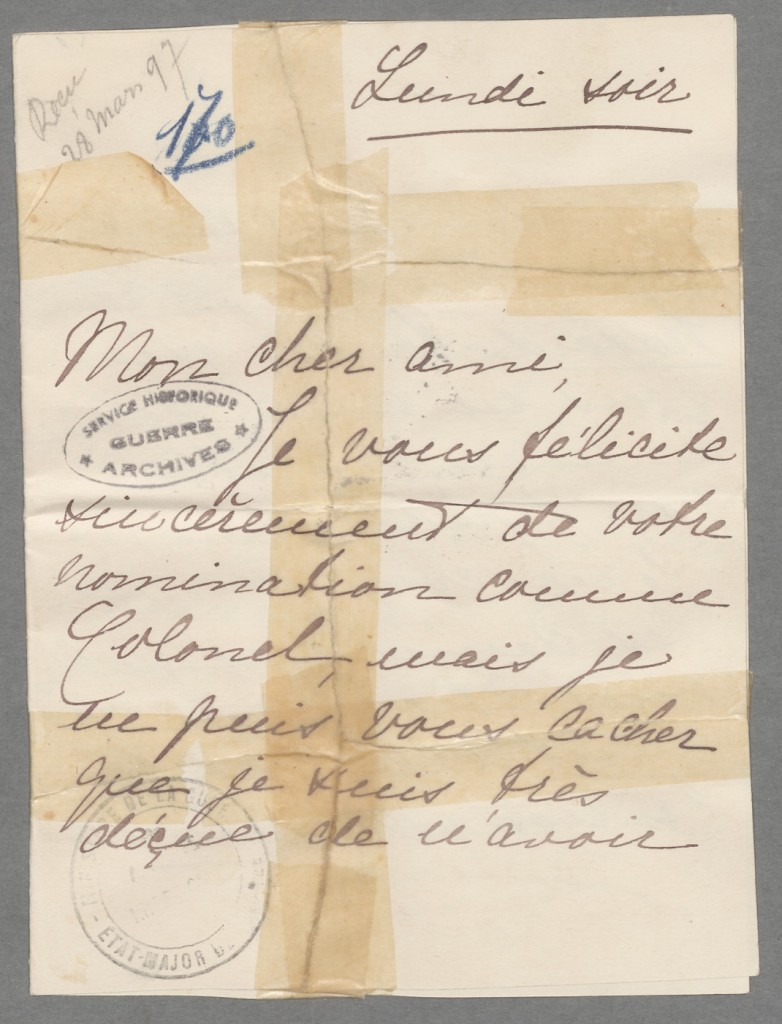

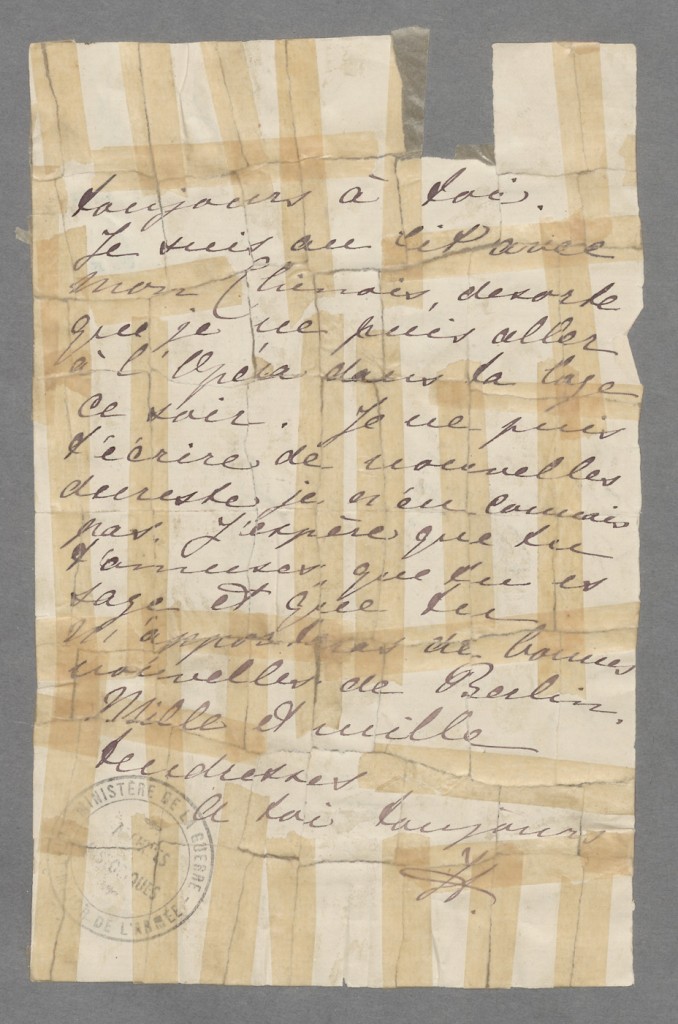

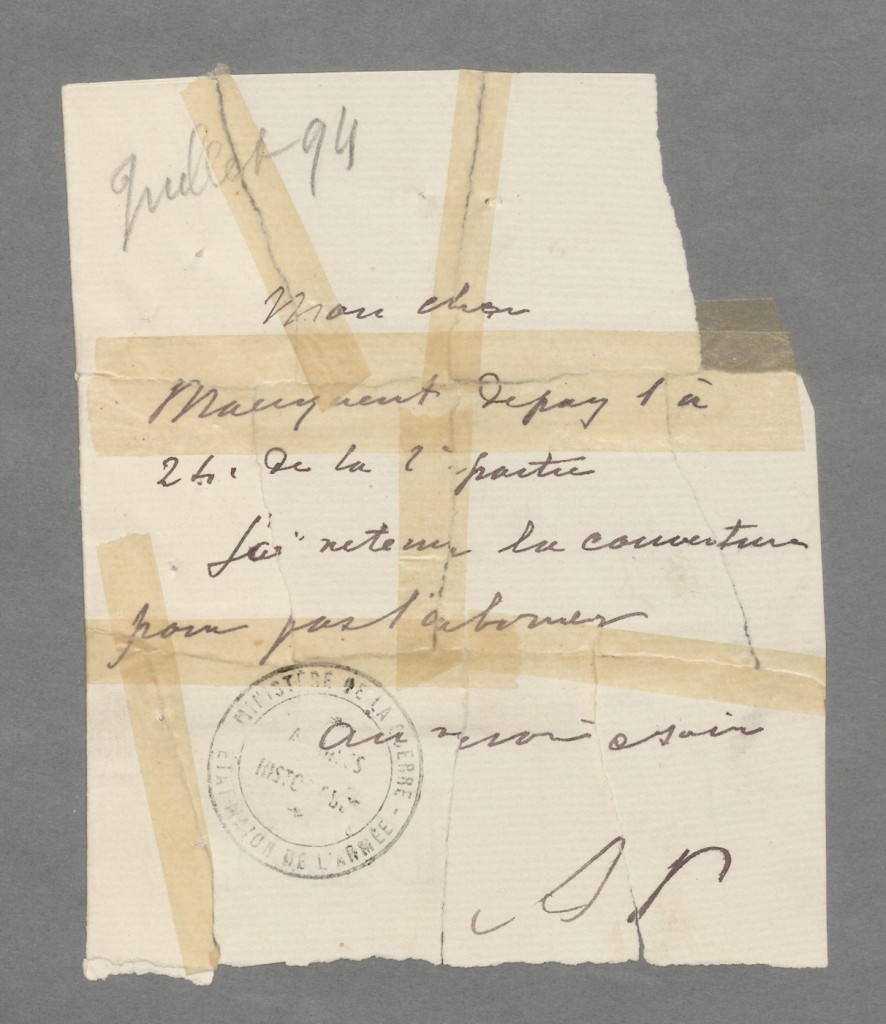

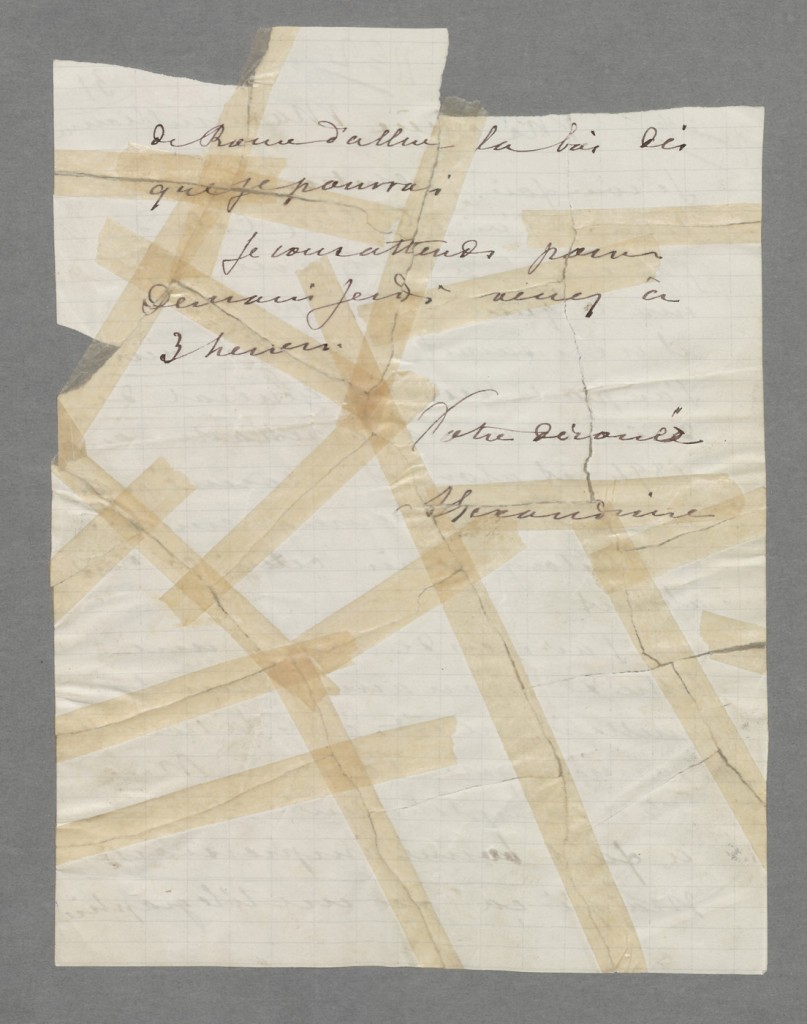

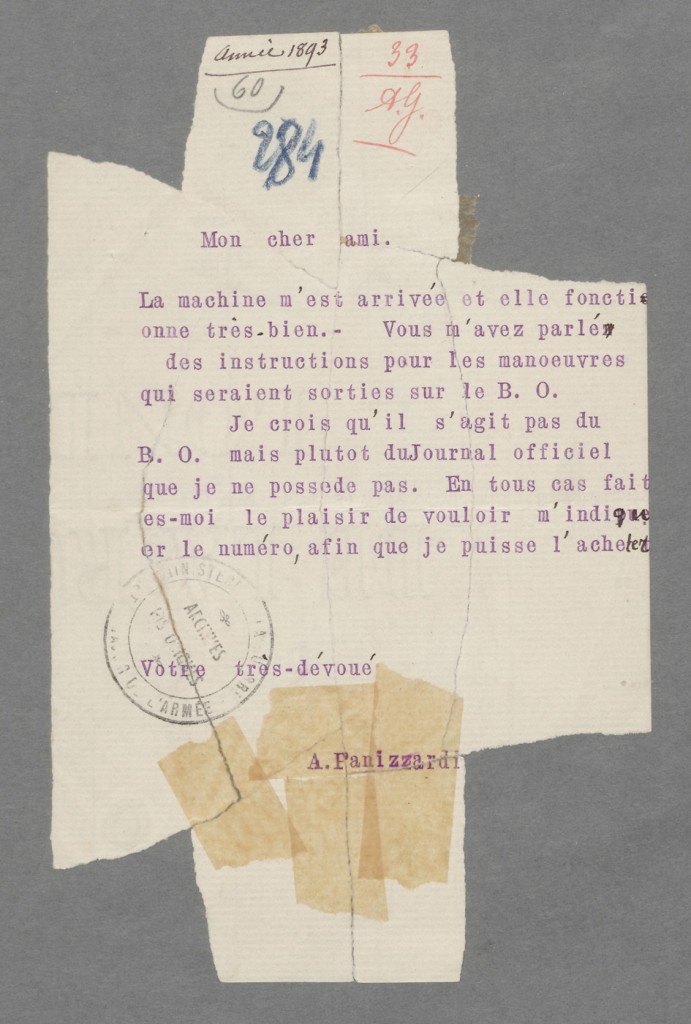

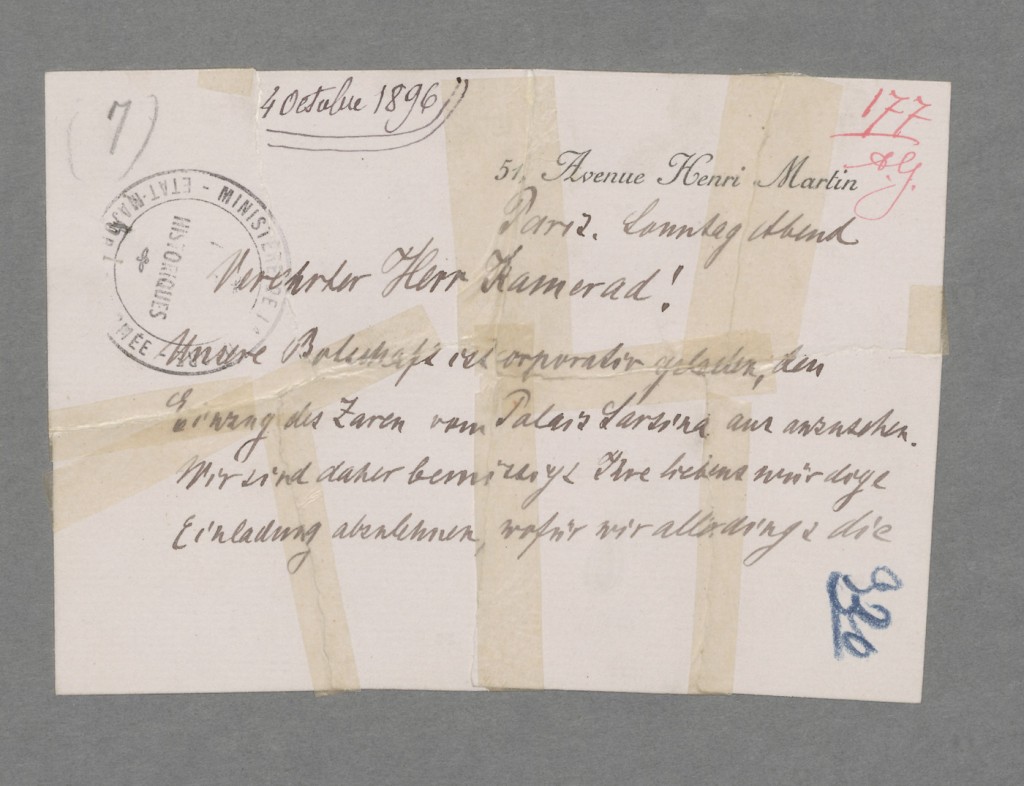

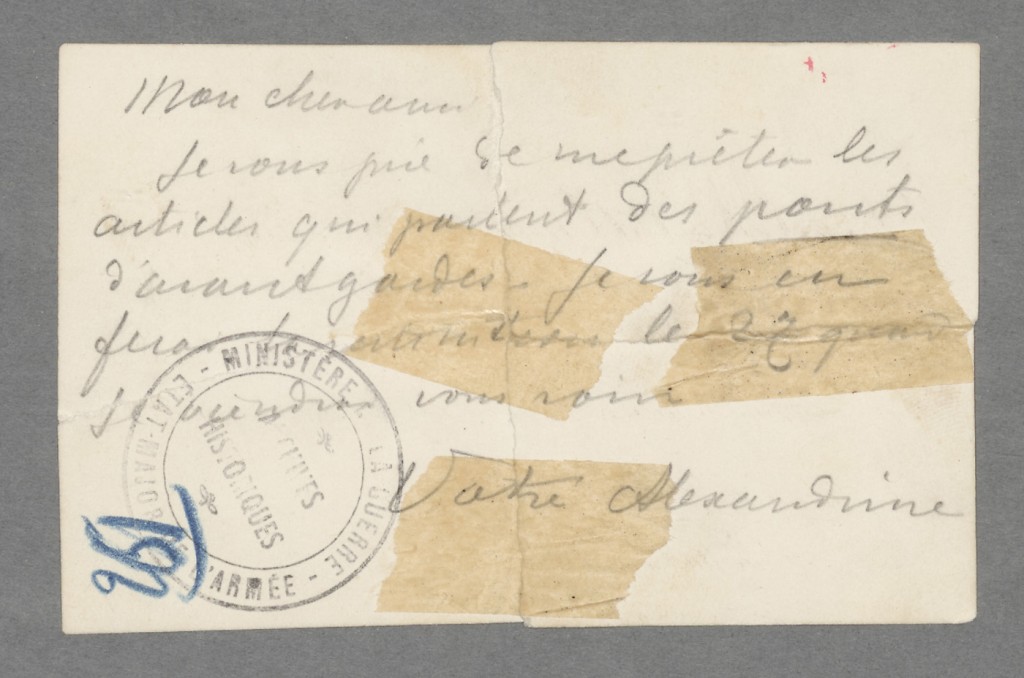

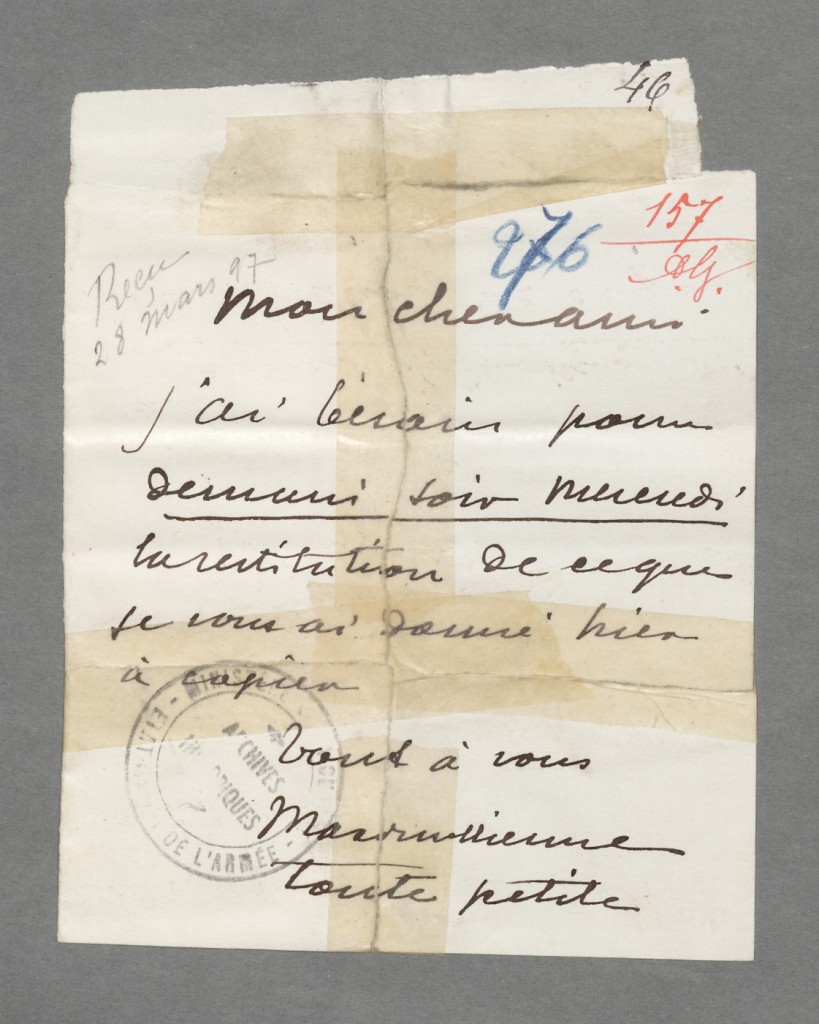

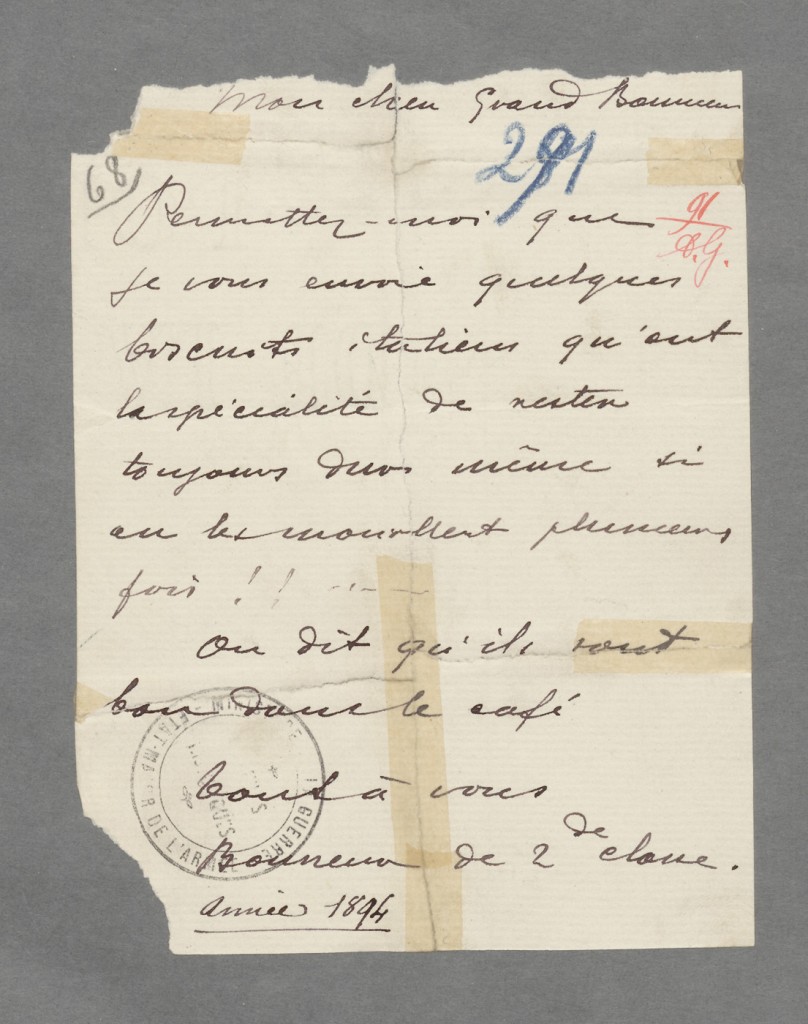

À vrai dire elles ne sont pas si curieuses que cela et ne ressemblent en effet guère à celle des autres documents tout simplement parce que chaque document a des déchirures propres et différentes. Lombarès se trompe donc encore quand il dit que « si le bordereau, venant d’Esterhazy, était arrivé à Schwartzkoppen, ce dernier (en admettant qu’il l’ait jeté dans sa corbeille) l’aurait déchiré en menus morceaux, comme il déchirait tous les papiers qu’on trouvait dans les cornets de Marie Bastian ». Il suffit de prendre quelques exemples de pièces issues de la voie ordinaire pour se convaincre que les papiers étaient déchirés de manière différente et pas nécessairement en menus morceaux :

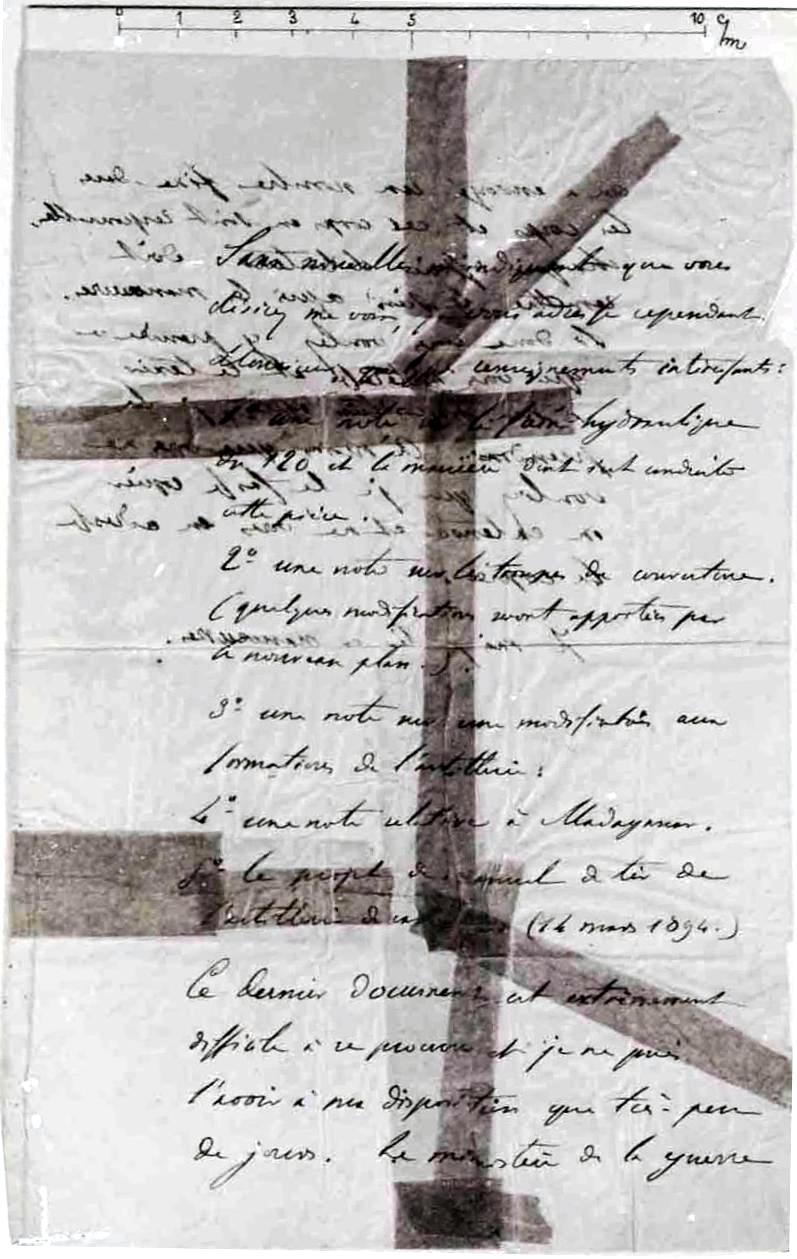

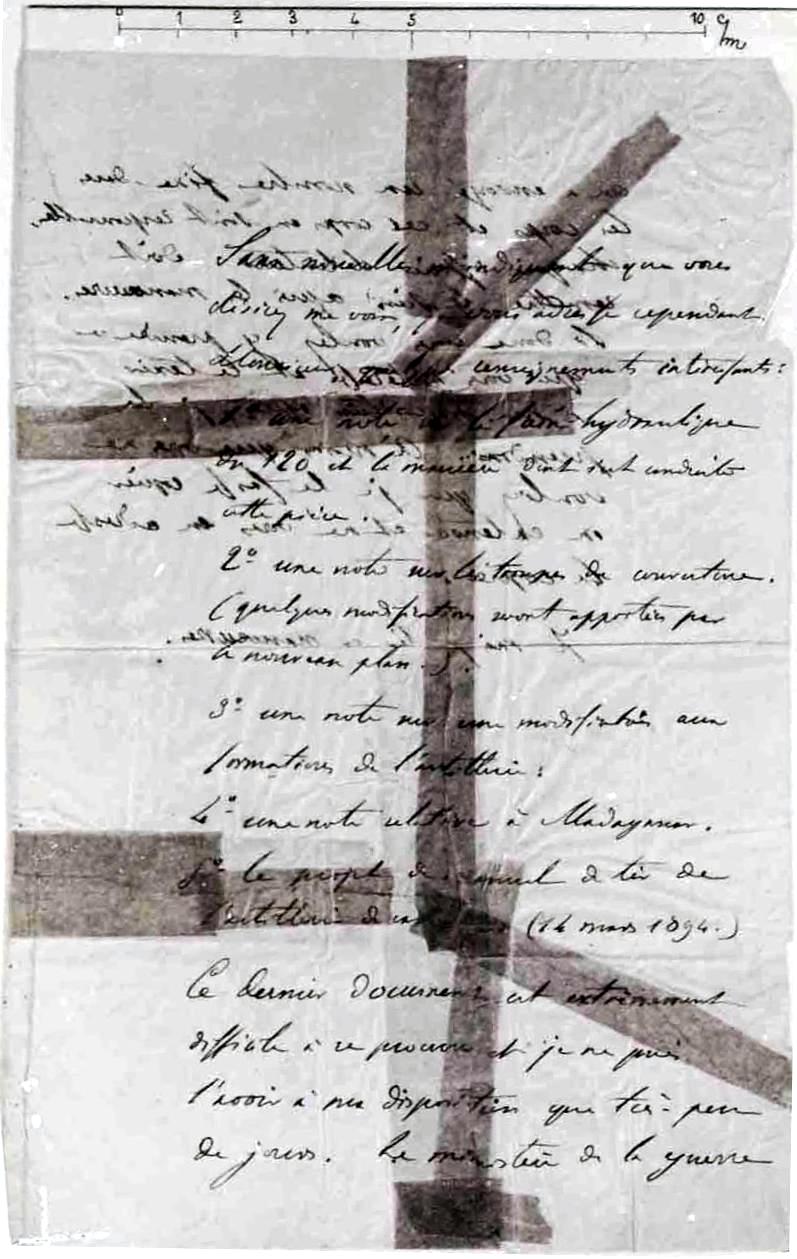

La seule question qui importe n’est donc pas tant de savoir si ces déchirures ressemblent aux autres mais si, comme le dit Reinach que reprend Lombarès, elles avaient un « caractère factice » (t. I, p. 27). Et là, il nous semble encore une fois que l’argument ne tient pas plus. Voyons ces fameuses déchirures :

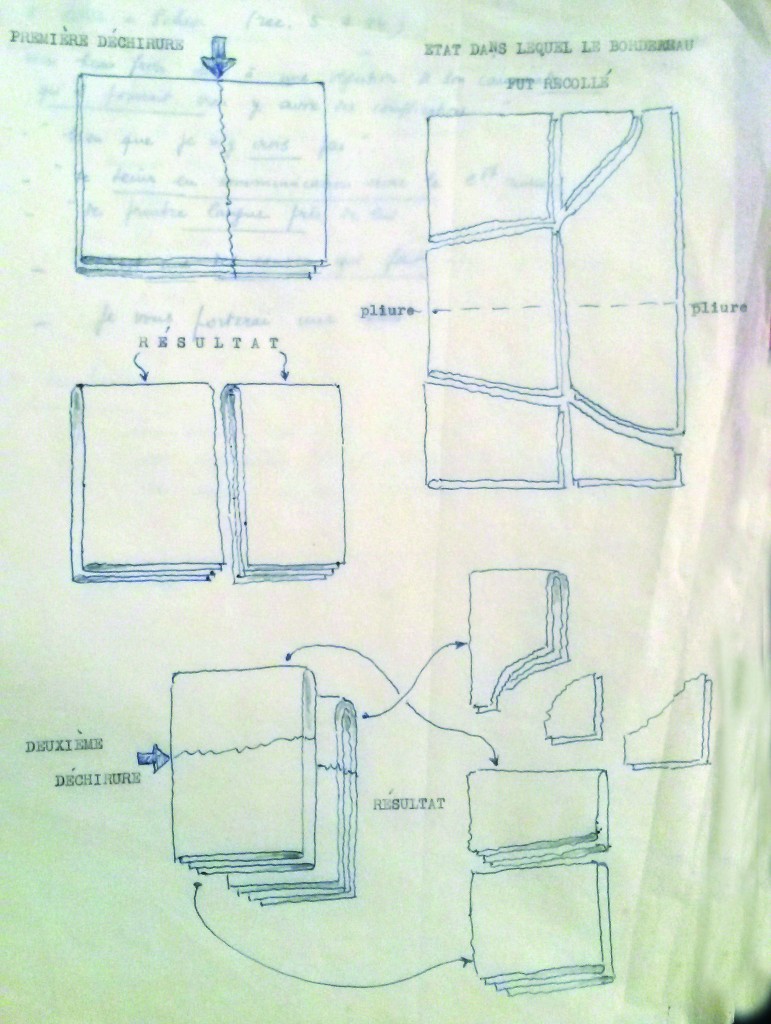

Marcel Thomas nous a fourni un petit document qui offre une parfaite explication de la manière dont le document fut déchiré. Il ne prouve en aucun cas qu’il le fut par Schwartzkoppen mais nous indique en tout cas que ces déchirures sont crédibles, possibles et tout à fait naturelles :

Marcel Thomas nous a fourni un petit document qui offre une parfaite explication de la manière dont le document fut déchiré. Il ne prouve en aucun cas qu’il le fut par Schwartzkoppen mais nous indique en tout cas que ces déchirures sont crédibles, possibles et tout à fait naturelles :

Nous voulons bien que soit contestée la « thèse officielle »… Mais pour ce faire, nous attendons toujours des arguments plus probants…

Nous voulons bien que soit contestée la « thèse officielle »… Mais pour ce faire, nous attendons toujours des arguments plus probants…