1909 et 1924 : Dutrait-Crozon ; 1925 : Roget ; 1963 : Henriette Dardenne ; 1978 : Tixier-Vignancour ; 1982 : Figuéras ; 1988 : Galabru ; 1989 : Figuéras ; 1993 : Brigneau ; 1995 ou 1996 Galabru ; 1998 : Amyot ; 2000 : Delcroix ; 2010 : Plouvier… un siècle de publications antidreyfusardes…

1909 et 1924 : Dutrait-Crozon ; 1925 : Roget ; 1963 : Henriette Dardenne ; 1978 : Tixier-Vignancour ; 1982 : Figuéras ; 1988 : Galabru ; 1989 : Figuéras ; 1993 : Brigneau ; 1995 ou 1996 Galabru ; 1998 : Amyot ; 2000 : Delcroix ; 2010 : Plouvier… un siècle de publications antidreyfusardes…

2018 : vient de paraître, aux éditions Altitude, 360 pages et 413 grammes pour 22 euros, d’Adrien Abauzit, avocat au barreau de Paris : L’Affaire Dreyfus, entre farces et grosses ficelles. Après avoir tenté de réhabiliter Pétain dans un précédent ouvrage, l’auteur, nous dit son éditeur, « désintègre le récit académique de l’affaire Dreyfus, en mettant au clair les crimes et rôles de Dreyfus, Picquart et Esterhazy ». Dreyfus serait donc coupable du crime pour lequel il fut finalement innocenté, Esterhazy serait l’homme de paille choisi par le « Syndicat » pour sauver un coreligionnaire, Picquart celui qui aurait permis ce fantastique montage et les dreyfusards des ennemis d’une France éternelle qui ne doit plus grand chose à Hugo. En septembre 2018, reparaît donc, sous une autre forme, le Dutrait-Crozon qu’en 2000 Monique Delcroix avait déjà tenté de réécrire. Adrien Abauzit a voulu donner ici un livre de combat, certainement, et le « J’Accuse les dreyfusards » de la conclusion qui condamne la République qui a besoin d’un Dreyfus innocent et l’assénera « comme elle assène que Pétain est un traître et que l’immigration est une chance pour la France » (p. 355) ne peut pas nous en faire douter… dans le cas improbable où les 354 précédentes pages ne nous auraient pas permis de le comprendre. Œuvre de combat mais qui se veut et se présente comme une œuvre d’histoire et qui à ce titre peut-être discutée. Car en effet, plutôt que d’opposer un silence outré ou amusé à cette exotique curiosité, plutôt que d’ironiser et d’inviter son auteur à aller cultiver son jardin, puisque la terre, on le sait, « elle, ne ment pas », discutons en détails – nous avons un peu de temps et nous pensons qu’il faut répondre, toujours, à ce genre de tentative – cette ancienne nouveauté dédiée, en toute simplicité, à Cavaignac, « véritable héros de l’affaire Dreyfus », à Roget, « sauveur de l’accusation », à Mercier, « homme de devoir », à Pellieux (abrégeons les dédicaces), Cuignet, Gonse, de Boisdeffre, Du Paty, Bertillon, Dutrait-Crozon, etc.

Voyons, après un siècle de recherches, après des milliers d’articles, des centaines de livres, des dizaines de colloques, comment, et sur la base de quelles sources, au terme de quelles démonstrations, avec quels arguments, il est possible aujourd’hui d’écrire et de livrer au public cette quatrième de couverture :

Bien qu’elle structure leur inconscient collectif, les Français ne savent rien du fond de l’affaire Dreyfus et en particulier de sa dimension formidablement comique. Comique, l’Affaire ? Le profane refusera sans doute de le croire. Pourtant, c’est la conclusion inéluctable à laquelle fait aboutir l’examen des éléments du dossier, au terme duquel apparaît un nombre sidérant de farces extraordinaires. Mensonges éhontés, documents truqués, pièces falsifiées, faux et usage de faux, témoins achetés, magistrats corrompus, militaires retournés, journalistes menteurs, enquêtes « bidonnées », mises en scène grossières, ministres en service commandé, gouvernements aux ordres de l’Antifrance et collusions inavouables : tout, absolument tout est trucage du côté dreyfusard. S’il est vrai qu’Alfred Dreyfus n’aurait pas dû être condamné en 1894, notamment en raison de vices de forme, et qu’il n’était pas à proprement parler un traître, il reste coupable de fautes extrêmement graves justifiant sa condamnation devant le Conseil de guerre de Rennes en 1899. Alfred Dreyfus cependant, ne doit pas trop retenir notre attention, car la véritable Affaire, celle avec un grand A, est l’affaire Picquart-Esterhazy. Tout porte à croire en effet que ces deux personnages, présentés comme ennemis par l’histoire officielle, étaient, en réalité, des complices au service du Syndicat. L’affaire Picquart-Esterhazy n’est pas une affaire judiciaire, mais une lutte d’influence sans merci, opposant le camp de la France à celui de la Révolution, dans laquelle le tragique et le bouffon se disputent la première place.

Loin de nous l’idée de lancer « les anathèmes habituellement réservés aux défenseurs de la cause française » mais il n’est pas simple de reconnaître à Adrien Abauzit que son propos, comme il l’affirme, est « équilibré et parte d’une droiture d’intention » (p. 16) quand il se réfère essentiellement à Figuéras, Delcroix et Dutrait-Crozon, donne pour systématiques vérités les propos des Roget, Cuignet, Du Paty, Cavaignac, Mercier, etc. et disqualifie systématiquement ceux des dreyfusards, tous faussaires, et les travaux des Reinach, Thomas et Bredin. Mais puisque c’est ainsi, faisons avec en revenant aux sources. Dreyfus est donc coupable. Adrien Abauzit l’affirme, sans la précaution de la quatrième de couverture. Il est coupable d’avoir livré la « minute Bayle », les pièces des « chemins de fer » et du « télémètre », les documents énumérés au bordereau, il est le « D » de « Ce canaille de D. », est concerné par le mémento « Doute… preuves… » et la « lettre Davignon » et il est celui dont il est question dans les rapports Guénée. Nous voici revenus en 1898, dans les bureaux de l’État-major… Nous n’allons pas revenir sur chacune des pièces (ou tout au moins pas dans le détail) : Marcel Thomas, « gardien du temple » (p. 229), l’a fait et nous avons repris, pour le prolonger, le dossier dans notre Histoire de l’affaire Dreyfus de 1894 à nos jours. Bien que nos travaux, fruits de « l’académisme républicain » (p. 16) ne puissent avoir au yeux d’Adrien Abauzit de valeur, discutons quand même un peu en nous contentant de quelques – longues – remarques.

commençons par un petit point qui déjà nous montrera dans quel esprit et selon quelle méthode travaille Adrien Abauzit. Pages 32-33, après avoir récapitulé les affaires d’espionnage antérieures à l’affaire Dreyfus qui concernèrent des non-juifs, Adrien Abauzit écrit :

Lorsque l’affaire Dreyfus éclate, une certaine presse antisémite explique la trahison de Dreyfus par le fait qu’il soit juif. Les affaires précitées démontrent que nul n’était besoin d’être juif pour trahir la France. Par ailleurs, ajoutons que 10 % des officiers de l’armée de l’époque étaient juifs, et que, Dreyfus mis à part, leur loyauté n’a jamais été mise en cause par la justice militaire.

La démonstration est curieuse. Elle démontre surtout que la presse antisémite s’est trompée, que l’armée n’était pas antisémite, que la trahison n’est pas juive et qu’hormis Dreyfus les juifs officiers ne furent jamais passibles de la justice militaire. Nous serons d’accord avec tout cela : la presse antisémite se trompe souvent, on peut-être chrétien, protestant, agnostique ou athée et être un traître et il n’y a pas de raison de soupçonner de trahison un juif quand on a pris sur le fait (ce qui était le cas des affaires Boutonnet, Greiner, Chatelain, Bonnet, etc.) le coupable. Quant à savoir si l’armée était antisémite, c’est une autre question. Adrien Abauzit aurait dû (aurait pu) lire les travaux du général Bach, de Pierre Birnbaum et de William Serman pour relativiser l’affirmation ici induite et surtout corriger ce chiffre exorbitant de 10 % d’officiers juifs emprunté sans vérification à Monique Delcroix. 10 % !!! Allons… 10 % !!! La proportion d’officiers juifs était, nous dit le grand spécialiste de la question, William Serman, passée de 2 à 10 pour mille en 1890 et devint « supérieure », dans une progression et pour un résultat que nous ne connaissons pas, à partir de 1892, moment où l’antisémitisme jusqu’alors « peu répandu » se propagea « avec une virulence croissante, dans le corps des officiers » (Les Officiers français dans la nation. 1848-1914, Paris, Aubier, 1982, p. 101-102). Mais en fait, ce que veut dire ici Adrien Abauzit est autre est il le développe plus largement dans les nombreuses vidéos qui tournent sur internet. Ce qu’il veut dire, c’est qu’il n’y eut pas d’antisémitisme dans les raisons qui furent à l’origine des soupçons portés sur Dreyfus et qu’« on en a fait une affaire », autrement dit que s’il y eut antisémitisme, il fut l’invention intéressée du « Syndicat »… Si Adrien Abauzit avait lu la presse de l’époque, il aurait pu y voir de quelle manière la presse, et pas qu’ « une certaine presse antisémite », fit vibrer, dès novembre 1894, la corde antisémite, que c’est bien de l’État-major que partit l’information et que cette information fut donnée à La Libre Parole et pas à un autre journal. Si l’antisémitisme ne fut certes pas à l’origine de l’accusation, le préjugé joua irréfragablement dans la mécanique du soupçon et de la condamnation et fut utilisé à l’origine et entretenu par la suite non par les dreyfusards mais par les hommes de l’État-major et une partie des antidreyfusards qui y avaient intérêt. Combien il est alors aisé de renverser la proposition et de se demander pourquoi aucune campagne de presse ne fut entreprise lors des affaires Boutonnet, Greiner, Chatelain, Bonnet, etc., pourquoi l’information fut la plupart du temps ignorée des journaux ou réservée, en un entrefilet, à la rubrique des faits divers de la page 3 quand celle de Dreyfus alimenta quotidiennement la presse en de longs articles pendant les deux mois qui précédèrent le procès ?

Passons aux preuves. Mais avant, il nous faut faire une première remarque qui ressemble presque à une boutade : si Dreyfus est bien le « D » de « Ce canaille de D. » tout en étant concerné par la « lettre Davignon », comme le soutient l’auteur, il est une certitude qui est qu’il faut qu’on se penche sur les mois de février et mars 1894 pour comprendre ce qui a bien pu se passer entre Dreyfus et Schwartzkoppen ! Car il a bien fallu qu’il se passe quelque chose pour que celui que Panizzardi qualifie d’« ami » de Schwartzkoppen en janvier 1894 dans la « lettre Davignon » devienne une « canaille » sous la plume de Schwartzkoppen en avril (« Ce canaille de D. »)… Nous y reviendrons (certes pas sur ce point d’histoire assurément capital mais sur les deux pièces). Sans attendre, passons aux preuves de la culpabilité du capitaine :

La « minute Bayle ». Difficile de discuter quand Adrien Abauzit disqualifie la découverte que fit Targe en 1904 de la minute réapparue (et qui ne pouvait plus être un crime de Dreyfus, accusé de l’avoir subtilisée pour la transmettre aux Allemands) pour lui opposer les seuls témoignages des tenants de l’accusation et cela au seul motif qu’à ce moment le gouvernement était de « tendance ultra-dreyfusarde » et le ministre de la guerre André un « républicain fanatique » (p. 37) ; difficile de discuter quand il qualifie la pièce retrouvée par Targe de faux en se fondant sur les arguments de Dutrait-Crozon qui n’ont jamais vu la pièce (« n’ont » parce qu’ils sont au moins deux) et ne la discutaient que sur les descriptions données à l’occasion de la seconde révision. Cela dit, elle pose plusieurs questions cette « minute Bayle » : 1° Pourquoi ne pas s’interroger – le faire procéderait de l’équilibre et de la droiture d’intention – sur le fait que si elle n’avait pas été trouvée avant 1904 c’était parce que personne, à l’État-major, pour conforter la culpabilité de Dreyfus, n’avait intérêt à la trouver ? 2° Si on veut admettre que la « minute Bayle » ait en effet disparue et que la pièce retrouvée en 1904 était un faux, en quoi prouvait-elle la culpabilité de Dreyfus ? Juste parce que Dreyfus se trouvait au 1er bureau quand elle fut rédigée ? 3° Si nous partons toujours de la même hypothèse, quelle folie avait pris Dreyfus de soustraire une pièce qu’on ne retrouverait donc pas et qui risquait de l’accuser quand il avait tout loisir de la copier ? 4° Si cette pièce qui datait de mars 1893 était bien en rapport avec une note de Schwartzkoppen interceptée en décembre 1895, pourquoi l’attaché militaire tentait-il seulement de répondre à une question posée deux ans et demi plus tôt ? 5° Si la note de Schwartzkoppen interceptée en décembre 1895 était bien en rapport avec la minute Bayle pourquoi l’attaché militaire allemand y parlait-il d’une « lettre 3e Direction » puisque celle que Dreyfus était censé avoir livrée était une « note » du 1er bureau ? 6° Si la découverte de 1905 était un faux, comment expliquer que s’y trouve de l’écriture de Bayle, qui avait quitté l’État-major le 3 juillet 1895 et était décédé le 20 novembre de la même année ? 7° Pourquoi Adrien Abauzit ne se pose-t-il pas les questions que nous nous posons et dont la plupart étaient celles que se posaient dès 1904 le capitaine Hallouin, Clément Moras, Manuel Baudouin, Henry Mornard, Targe et qu’on trouve en plusieurs endroits dans la procédure de 1904-1906 qu’il affirme pourtant avoir lues ? Équilibre et droiture d’intention…

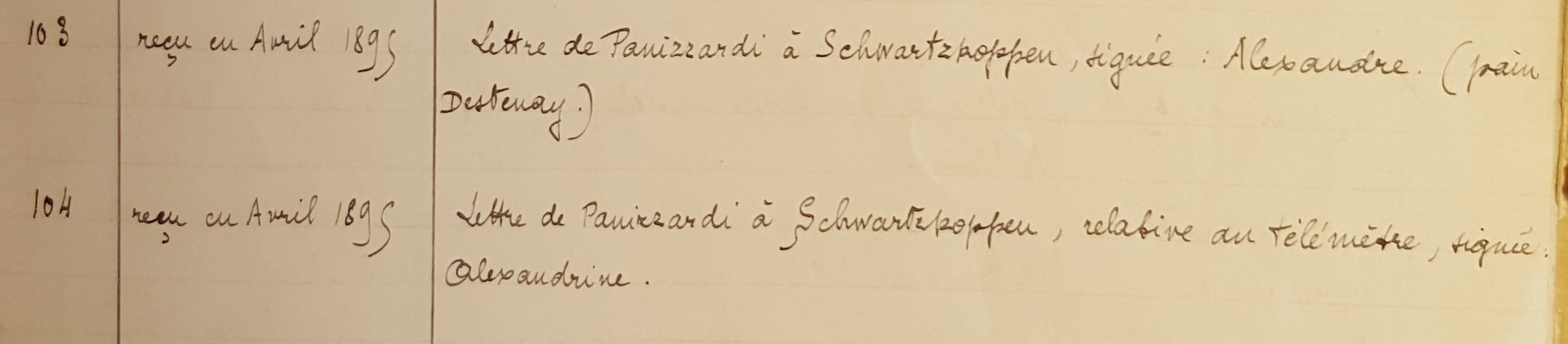

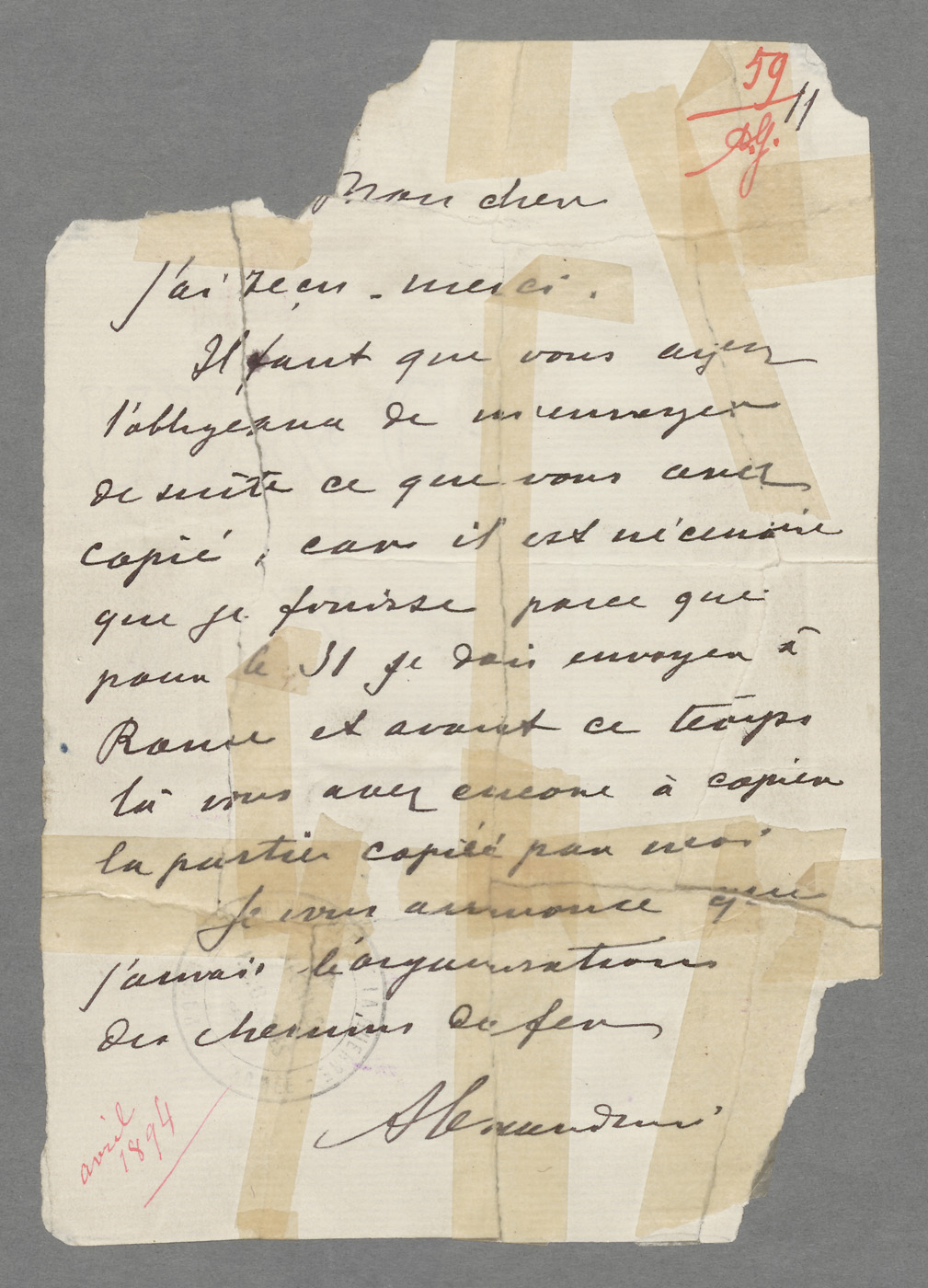

Les pièces des « chemins de fer » et du « télémètre ». Là encore Adrien Abauzit argue de faux (décidément !) les documents retrouvés par Targe en 1903 (copies qui prouvent que les deux pièces, arrivées en 1895 à la SS, ne peuvent être applicables à Dreyfus alors à l’île du Diable et que la mention « Avril 1894 » de la main d’Henry qui figure sur la première est un nouveau faux) pour lui opposer les témoignages des Gonse, Gribelin, Cuignet, etc. À vrai dire, ce ne sont pas tant les documents, qu’il qualifie, après Cuignet, de faux que la mention du « 28 mars 1895 » portée sur la seconde et qui en ferait un faux dreyfusard. Sa démonstration s’appuie essentiellement sur une impossibilité de date sur laquelle, à l’époque, avaient insisté Mercier, Cuignet, Gonse et Gribelin dont il reprend, en se passant bien de les mettre en perspective, les propos : comment des pièces datant du 28 mars 1895 auraient-elles pu arriver à la Section de statistique le 1er avril, comme le révélaient les bordereaux d’enregistrement retrouvés par Targe ? La chose étant impossible – le délai était trop court –, explique-t-il, les documents retrouvés par Targe sont donc des faux et ces faux sont d’autant plus patents que Cuignet, qui connaissait mieux que quiconque le dossier, n’avait aucun souvenir de cette mention d’un « 28 mars 1895 » portée sur la seconde. Les pièces datent donc bien de 1894 et la mention d’« Avril 1894 » de la main d’Henry portée sur la première n’est donc pas le faux prétendu ! Soit. Mais il y a un problème que l’auteur n’évoque pas, ce qu’il aurait pu faire si, au lieu de se contenter d’affirmer d’avoir tout lu, il l’avait fait et était allé par exemple voir les sources plutôt que de de travailler sur un corpus uniquement antidreyfusard et de deuxième ou troisième main… réalité qui relativise, on en conviendra, l’affirmation d’un propos « équilibré et [qui] par[t] d’une droiture d’intention ». Dans le rapport Gonse-Wattinne de juin 1894, la première pièce (n° 59) est ainsi mentionnée :

et la seconde (n° 104) :

Qu’est-ce à dire ? Que la seconde pièce, celle portant en son coin inférieur gauche la date du 28 mars 1895 que notre auteur après Cuignet argue de faux, est bien arrivée en avril 1895. Gonse et Wattinne qui ne peuvent être suspects à Adrien Abauzit en attestent. La chose est entendue mais ne prouve rien relativement à la première, celle sur laquelle est portée la mention « Avril 1894 » par Henry qui, nous disent Gonse-Wattinne, est arrivée à la SS en avril 1894. L’équilibre et la droiture auraient dû inciter Adrien Abauzit à ne pas se contenter de donner curieusement (pourquoi cela ?) le texte de la seule première pièce mais de donner aussi celui de la seconde. Il aurait pu y voir que les deux pièces forment ensemble (ce que les hommes de l’État-major n’avaient pas vu) et qu’il allait donc de soi que les magistrats de la Cour de cassation les considérassent comme ayant la même origine (p. 41) :

Mon cher J’ai reçu – merci.

Il faut que vous ayez l’obligeance de m’envoyer de suite ce que vous avez copié, car il est nécessaire que je finisse parce que pour le 31 je dois envoyer à Rome et avant ce temps-là vous avez encore à copier la partie copiée par moi.

Je vous annonce que j’aurai l’organisation des chemins de fer.

Alexandrine6 h du soir

Cher ami Je vous prie mon cher ami de m’envoyer demain matin ce que vous avez copié du télémètre, car, comme je vous disais dans la lettre que mon domestique vous a apportée aujourd’hui à 3 heures, je n’en ai [sic] besoin devant envoyer le tout à Rome et remarquant que dans ce même temps vous devez aussi copié [sic] la partie que j’ai copiée moi-même.

Si à 9 heures de demain matin Charles n’est pas venu j’enverrai le mien chez vous.

Tout à vous

Alexandrine

Il est indiscutable que la seconde suit la première et que les deux lettres sont du même jour. Cuignet lui-même fut obligé de le reconnaître devant la Cour :

UN MEMBRE DE LA COUR. Le commandant reconnaît que les deux lettres sont du même jour, l’une est la suite de l’autre ?

LE TÉMOIN. C’est probable. Il serait extraordinaire qu’il ait écrit comme cela deux lettres…[1].

Sur cette base, il serait donc extraordinaire, pour ne pas dire impossible, que la première fût arrivée à la SS en 1894 et la seconde en 1895. Elles sont nécessairement arrivées par la même livraison ou, s’il peut être imaginable que ce ne fût pas le cas, dans deux livraisons rapprochées. Comme une lettre de 1895 n’a pu arriver en 1894, il faut donc qu’elles soient arrivées toutes deux en 1895. Elles datent donc soit de 1895 et la mention « Avril 1894 » d’Henry est un nouveau faux comme on le pense depuis l’enquête de Targe, soit de 1894 et seraient arrivées un an après avoir été écrites ! S’il est évident que le délai de 3 jours entre la récupération par la Bastian et l’enregistrement des pièces sur lequel discute l’auteur est bien court, il demeure possible (on en reparlera infra). Celui d’un an, en revanche, est impossible et est contredit par les déclarations de Gribelin, de Brücker et de la Bastian – qu’Adrien Abauzit a oubliées –, qui insistaient sur la rapidité avec laquelle les pièces étaient transmises et traitées (souvent en moins de trois jours[2] ; la livraison un 1er avril de pièces récupérées le 28 ou 29 mars est donc possible !) et par Henry lui-même qui avait déclaré non seulement que les récoltes de la voie ordinaire livraient des pièces datant de « deux à trois jours » à « un mois ou cinq semaines » et qu’il ne lui fallait jamais « plus de 8 ou 10 jours » après la récolte pour les reconstituer »[3] et donc les traiter. Henry, la Bastian, Brücker, Gribelin, en attestent : les copies retrouvées par Targe sont donc pour le moins vraisemblables comme le sont les dates figurant sur les brouillons retrouvés par Targe : « 28 mars, 3 heures du soir » et « 28 mars, 6 h du soir »[4]. Et pourquoi Adrien Abauzit ne s’interroge-t-il pas sur les deux déchirures qu’on peut voir sur les originaux. Elles semblent bien avoir été faites pour faire disparaître les dates… par qui ? Dans quel but ?… Quant à l’argument de Cuignet cité par l’auteur et selon lequel Henry, « finaud » et « madré », n’aurait jamais commis l’imprudence, falsifiant une pièce, de ne pas détruire le brouillon qui en existait (p. 43-44), il ne faut pas oublier que ce fut parce qu’il avait écrit dans une langue improbable qui n’avait jamais été celle de Panizzardi et avait constitué un document avec deux papiers de quadrillages différents que fut découvert le célèbre « faux Henry »… On a vu plus prudent, plus « finaud » et plus « madré » !

« Ce canaille de D. ». Adrien Abauzit conteste l’argument des dreyfusards selon lequel l’initiale « D » concernait plus sûrement un nom de code qu’un patronyme. Soit. Il n’y a pas grand-chose à dire si ce n’est toutefois qu’Adrien Abauzit aurait pu – et il ne le fait toujours pas – citer cette déclaration sans appel de Cuignet (qui ne saurait mentir, n’est-ce pas ?) :

Il est plus vraisemblable que l’individu dont il est question dans la lettre de B…, tout en étant un agent d’espionnage, n’est pas désigné sous son véritable nom ; conformément à l’usage constant de B…, usage dont nous avons plusieurs preuves[5].

Et le même Cuignet allait plus loin dans une autre déclaration. Une autre déclaration qu’Adrien Abauzit ne cite pas plus :

Quant à la pièce “ce canaille de D…” (n° 25), rien ne prouve qu’elle désigne Dreyfus, et je serais plutôt de l’avis de M. Picquart, qui estime qu’elle ne peut s’appliquer à lui, étant donné le sans-gêne avec lequel l’auteur de la lettre traite ce D…[6].

« Quand un élément du dossier est trop gênant, autant faire comme s’il n’existait pas, puisqu’aucun trouble-fête, a priori, ne viendra le relever », écrit Adrien Abauzit à propos de Bredin (p. 229-230)… Équilibre et droiture d’intention…

« Mémento Schwartzkoppen ». Adrien Abauzit se contente ici de reprendre l’explication fumeuse de Mercier. Pourtant, on peut se poser une question. Si Dreyfus, qui est à l’État-major, est le traître et qu’il fournit l’Allemagne, pourquoi ses chefs disent-ils à Schwartzkoppen fin 1893 « aucun signe d’État-major » et pourquoi celui-ci répond-il que seuls les documents sortant du ministère sont ceux qui l’intéressent ? Est-ce à dire qu’ils n’en sont pas issus, qu’ils ont une autre source ? Celle d’un homme de troupes ? Un Esterhazy, par exemple ?

« Lettre Davignon ». Adrien Abauzit refuse l’explication que donna Picquart, qui à ses yeux « joue à l’imbécile » (p. 54), pour expliquer en quoi cette pièce ne pouvait être attribuée à Dreyfus. L’« ami » de Schwartzkoppen, soutient Adrien Abauzit, ne pouvait être un membre du 2e bureau mais nécessairement son espion (et on l’aura compris : Dreyfus). Et pourtant, le chef du 2e bureau, le colonel Le Loup de Sancy, le chef direct de Davignon, entretenait des relations de courtoisie avec les attachés militaires et tous se rendaient de fréquentes visites. On les voit d’ailleurs sur cette photo : Le loup de Sancy est au centre, en bas (6e à partir de la gauche) ; Pannizzardi en haut, 5e à partir de la gauche et Schwartkoppen sur la même ligne, 3e à partir de la droite.

Mais l’important n’est pas là et ne constitue pas en soi un argument. Ce qui est important c’est ce que signifie cette lettre et que nous explique – dommage, une nouvelle fois, qu’Adrien Abauzit ait cru bon (ou nécessaire) de ne pas retenir cette explication – une de ses sources habituelles, Gribelin, qui dans une note du 26 mai 1898 – trouvable pour qui veut la trouver – écrivait que :

Mais l’important n’est pas là et ne constitue pas en soi un argument. Ce qui est important c’est ce que signifie cette lettre et que nous explique – dommage, une nouvelle fois, qu’Adrien Abauzit ait cru bon (ou nécessaire) de ne pas retenir cette explication – une de ses sources habituelles, Gribelin, qui dans une note du 26 mai 1898 – trouvable pour qui veut la trouver – écrivait que :

La pièce portant le n° 40 (lettre de Panizzardi à schwartzkoppen) fait allusion à des renseignements que Panizzardi aurait demandés directement au lieutenant-colonel Davignon, sous-chef du 2e Bureau de l’État-major de l’armée, alors que Schwartzkoppen serait disposé à demander ces mêmes renseignements à la même source, par un autre intermédiaire. Dans une pensée de méfiance, Panizzardi recommande à Schwartzkoppen de ne plus s’occuper de cette affaire, afin que le lieutenant-colonel Davignon ne sache pas que les attachés militaires, italien et allemand, travaillent ensemble les mêmes questions. Un fait se dégage de cette lettre : Panizzardi tient à ce que tout le monde ignore, au ministère de la Guerre français, que les attachés militaires italien et allemand s’unissent dans leurs travaux.[7]

« Quand un élément du dossier est trop gênant, autant faire comme s’il n’existait pas, puisqu’aucun trouble-fête, a priori, ne viendra le relever », écrit Adrien Abauzit à propos de Bredin (p. 229-230)… Équilibre et droiture d’intention…

Rapports Guénée. Adrien Abauzit reprend une nouvelle fois l’argumentation de Monique Delcroix pour contrer la démonstration de Marcel Thomas et les réserves formulées en son temps par Picquart au sujet de Guénée. Nous n’allons pas discuter ici cette pièce ; nous l’avons longuement fait par ailleurs[8]. Pour être fixé sur la crédibilité de Guénée, que tous les historiens de l’Affaire contestent et que défend Adrien Abauzit, il suffit de lire dans le dossier secret ses rapports (ceux sur le jeu dans lesquels il confond Maxime et Camille Dreyfus avec Alfred) et tout particulièrement celui d’août 1895 sur les milieux israélites qui ressemble véritablement à une farce tant ce qui y est dit est ahurissant[9]. Et pour ne pas nous voir reprocher, comme Adrien Abauzit le fait au sujet de Picquart, de porter des « accusations péremptoires [qui] ne démontrent rien si ce n’est la petitesse de la personnalité de leur auteur » (p. 56), rappelons aussi – et apprenons-le à Adrien Abauzit – que Guénée fut celui qui, le 19 septembre 1896, pouvait remettre un de ces rapports dont il avait le secret et dans lequel il affirmait sans sourire que le député Castelin, qui sera un des plus constants parmi les députés pour demander la répression des manœuvres du « Syndicat » – autrement dit un ami politique d’Adrien Abauzit – avait monté toute l’affaire pour sauver le journal dans lequel il avait des parts et servir les Dreyfus auxquels il était inféodé[10] !

Comme le dit Adrien Abauzit : « Les mauvais esprits trouveront que cela commence a sentir le roussi. » S’il écrit cela, c’est après nous avoir expliqué qu’aux « observateurs rétrospectifs et informés [sic] que nous sommes, les indices réunis jusqu’ici nous révèlent cependant que » :

- L’espion est à l’État-major (télégramme du 25 décembre 1893, mémento Schwartzkoppen).

- L’espion est au 1er bureau lors du premier semestre 1893 (minute Bayle).

- L’espion est au 4ème bureau lors du deuxième semestre 1893 (organisation des chemins de fer).

- L’espion est au 2ème bureau lors du premier semestre 1894 (rapports Guénée, lettre Davignon).

- Le nom de l’espion a pour initial [sic] la lettre D. (Ce canaille de D.).

Il n’a bien entendu pas échappé au lecteur que :

- Dreyfus est stagiaire à l’État-major depuis janvier 1893.

- Dreyfus est au 1er bureau lors du premier semestre 1893.

- Dreyfus est au 4e bureau lors du deuxième semestre 1893.

- Dreyfus est au 2e bureau lors du premier semestre 1894.

- Le nom de Dreyfus commence par un D. (p. 57).

Tout cela coïncide en effet, si ce n’est que, comme nous l’avons montré, il est fort peu probable

1° Que l’espion fut à l’État-major : c’est que dit clairement mémento Schwartzkoppen ;

2. Que si l’espion fut au 1er bureau lors du premier semestre 1893, ce puisse être la minute Bayle qui n’a jamais disparue qui le prouvera ;

3. Que si l’espion fut au 4ème bureau lors du deuxième semestre 1893, ce puisse être la lettre des « chemins de fer » de 1895 qui le prouvera ;

4. Que si l’espion fut au 2ème bureau lors du premier semestre 1894, ce puisse être les rapports Guénée, suspects, ou la lettre Davignon, qui ne parle pas d’espion, qui le prouveront ;

5. Que si le nom de l’espion a pour initiale la lettre D., cette initiale, comme en convenait Cuignet, put être celle de son nom et non celle d’un nom de code et que ce D, comme en convenait toujours Cuignet, put être Dreyfus.

*

Cela posé, continuons de faire le tour des preuves d’Adrien Abauzit :

Le bordereau. Adrien Abauzit, toujours sur la base du même corpus, nous affirme que les documents énumérés au bordereau « émanent tous du ministère de la Guerre, voire de l’État-major » et donc qu’Esterhazy n’aurait jamais pu les fournir quand Dreyfus le pouvait. Une nouvelle fois nous n’allons pas discuter cela en détails[11] mais nous contenter de deux remarques qui nous semblent suffisantes. Revenant sur le « mémento Schwartzkoppen », Adrien Abauzit écrit : « Les services allemands insistaient alors pour les renseignements obtenus émanent de façon incontestable de l’État-major français. Schwartzkoppen n’a pu que relayer cette instruction à son informateur » (p. 65). Nous nous y obstinons : pourquoi insister sur cette nécessité quand son informateur, s’il est Dreyfus, est justement à l’État-major et fournit donc des documents qui en proviennent ? Cette demande est au contraire une indication que l’espion ne s’y trouvait pas. C’est ce que nous dit d’ailleurs un passage du bordereau, argument mis en avant par tous les dreyfusards et qu’en toute évidence Adrien Abauzit n’évoque pas :

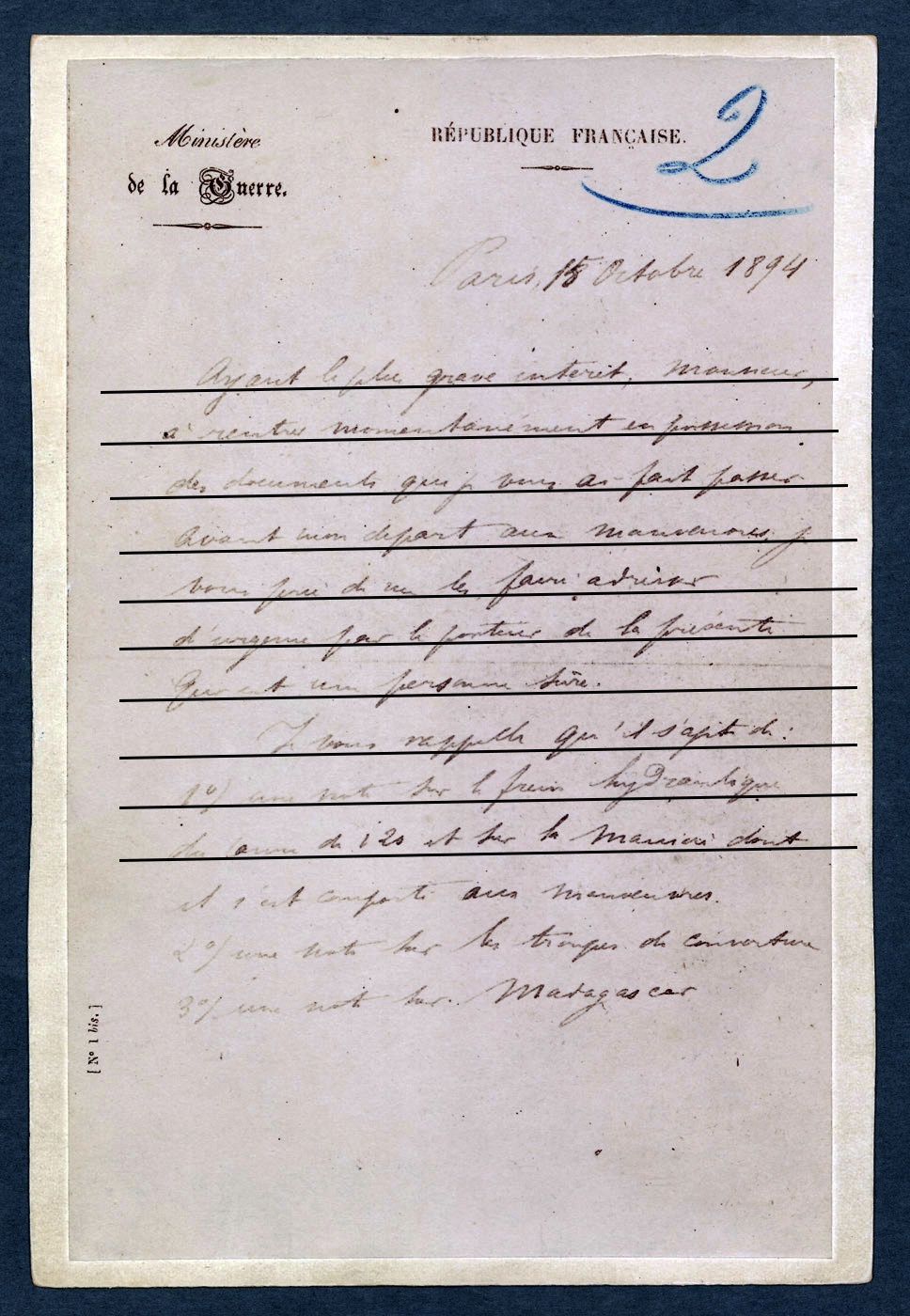

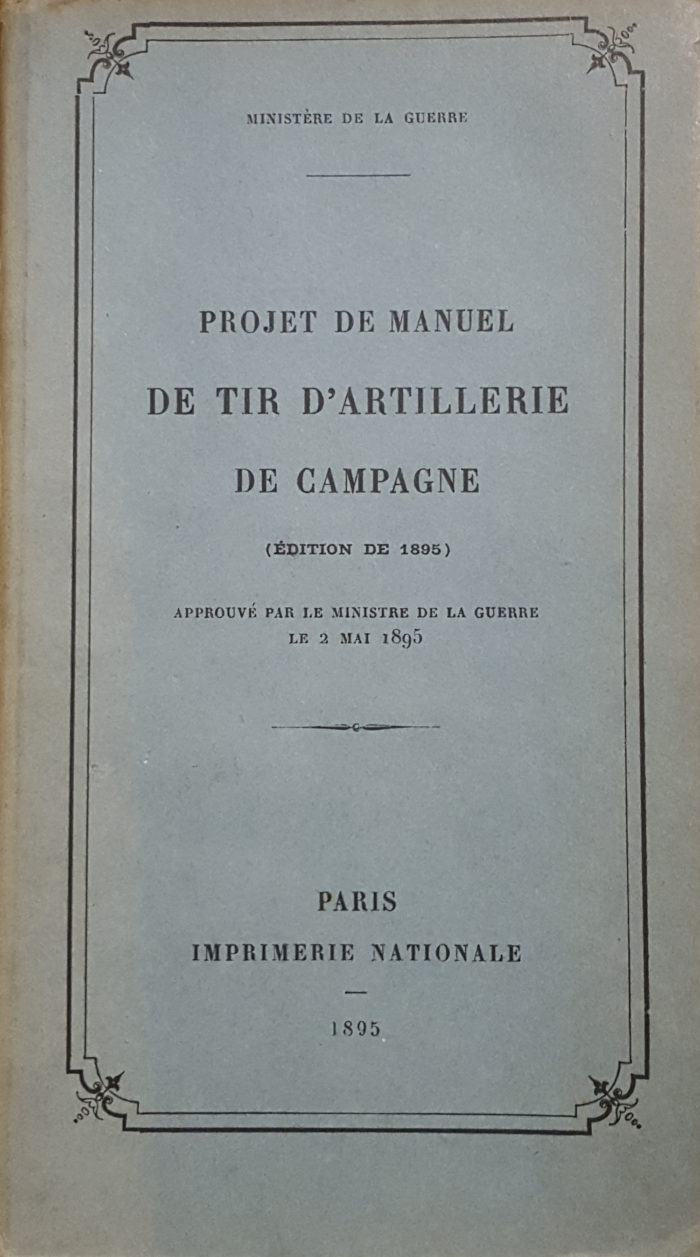

5° Le projet de manuel de tir de l’artillerie de campagne (14 mars 1894). Ce dernier document est extrêmement difficile à se procurer et je ne puis l’avoir à ma disposition que très-peu de jours. Le ministère de la guerre en a envoyé un nombre fixe dans les corps et ces corps en sont responsables, chaque officier détenteur doit remettre le sien après les manœuvres. Si donc vous voulez y prendre ce qui vous intéresse et le tenir à ma disposition après, je le prendrai. À moins que vous ne vouliez que je le fasse copier in extenso et ne vous en adresse la copie.

Pourquoi diable Dreyfus, homme de l’État-major, aurait-il eu besoin de dire à son correspondant que « le ministère de la guerre […] a envoyé un nombre fixe [d’exemplaires du manuel de tir de l’artillerie de campagne] dans les corps et [que] ces corps en sont responsables ? » Que lui importait ce qui se passait dans les corps puisque lui n’y était pas et était à l’État-major ? Il est évident que celui qui a écrit cette phrase est dans la troupe et que, comme « [l]es corps en sont responsables » et que « chaque officier détenteur doit remettre le sien après les manœuvres », il lui fallait donc récupérer le manuel rapidement. Et pour cela, soit son correspondant y prenait au plus vite ce qu’il pouvait soit, s’il le voulait dans sa totalité, il lui en ferait une copie pour pouvoir le remettre à temps. Il est clair que l’auteur d’un tel propos ne pouvait être un homme de l’État-major, stagiaire ou pas (p. 119). Si tel avait été le cas, il l’aurait pris à l’État-major et se serait soucié comme d’une guigne de ce qui se passait dans les corps. Adrien Abauzit a cependant un argument pour contrer cette explication… Nous y reviendrons donc…

*

Après sa démonstration de la culpabilité de Dreyfus, Adrien Abauzit, pour fournir son dossier, narre l’arrestation de Dreyfus. Parlant de la dictée, il donne pour preuve de sa culpabilité le texte écrit par Dreyfus et le trouble manifeste qui s’y peut lire :

[…] on s’aperçoit aisément que les quatre premières lignes sont parfaitement droites, quoique très légèrement obliques. À partir de la cinquième ligne, qui arrive juste après le mot « manœuvres », les choses se gâtent. L’écriture, j’entends par là, la disposition des mots, devient de plus en plus brouillonne, irrégulière. […]

La modification de l’écriture de Dreyfus est encore plus manifeste à la ligne suivante « d’urgence par le porteur de la présente ». Chaque mot est écrit en dessous du mot qui le suit, accentuant encore le caractère oblique de la ligne.

La septième ligne est un petit peu plus droite.

Au final, l’aspect harmonieux et droit des quatre premières lignes, qui s’achèvent par le mot du bordereau « manœuvres », succèdent trois autres lignes beaucoup plus brouillonnes. En divisant la première phrase [sic] de la dictée en deux blocs, l’un comprenant les quatre premières lignes et l’autre comprenant les trois dernières, le contraste est très net.

Pour faire cette observation digne du meilleur Léopold Delisle, Adrien Abauzit s’est servi de la reproduction de la dictée présente dans le cahier d’illustrations du Bredin. Une reproduction, malheureusement, qu’il ne donne pas, invitant donc son lecteur à le croire sur parole… Nous nous sommes amusés (nous avons du temps, nous l’avons dit) à en reprendre l’image issue du dossier secret et à tracer sous Photoshop des lignes (qui sont des copiés-collés donc d’exactes et parfaites parallèles) pour observer le « très net » contraste qui ne paraît pas si net :

Farce ET grosse ficelle ? Mais quand bien même cela serait, n’est-il pas difficile d’écrire droit sur une feuille sans quadrillage ? Dans l’image qui suit, pour illustration, l’auteur nous semble être brouillon dès la première ligne… à moins qu’écrire le nom de De Gaulle l’ait troublé :

*

À la suite, Adrien Abauzit, balayant les autres ordres de « preuves », nous réserve une bonne surprise en nous expliquant pourquoi à ses yeux parler d’aveux au sujet des propos rapportés par Lebrun Renaud le jour de la dégradation de Dreyfus est un abus (p. 85). Mais cela fait, il se rattrape vite en abordant la question des expertises. Nous laisserons de côté les sarcasmes à l’égard des experts en écritures (qu’Adrien Abauzit ne devrait pas confondre avec les graphologues) de la défense opposés aux probes professionnels que furent ceux de l’accusation. La chose est sans importance et nous savons, de Dreyfus à Outreau, ce que valent les expertises d’écritures… Écrire donc qu’« en matière d’analyse graphologique, la première conclusion à tirer dans l’affaire Dreyfus est donc le suivante : Ferdinand Esterhazy n’est pas l’auteur du bordereau » (p. 97) ne pourra convaincre qui que ce soit… sauf peut-être un graphologue de l’État-major… Un Belhomme, par exemple, probe expert, impartial comme l’exigeait son statut et ses fonctions et qui avait pu en 1897 refuser dans un premier temps d’expertiser le bordereau en comparaison avec des lettres d’Esterhazy au motif que « touch[é] au cœur » par tout ce qui pouvait avoir trait « à l’honneur militaire », il refusait de se rendre complice « de cette campagne anti-patriotique qui a[vait] pour but d’infirmer un jugement rendu à l’unanimité par un Conseil de guerre. Si cette campagne réussissait, ajoutait-il, ce serait la faillite de la justice militaire prononcée par qui ? Par l’autorité militaire. Ce serait déplorable »[12]. Revenu à la raison, il expertisa finalement le bordereau, le compara avec l’écriture d’Esterhazy et put conclure – assurément en toute objectivité – que les deux écritures ne provenaient pas de la même main ! La chose n’est pas pour nous surprendre. De même, on ne pourra être convaincu de l’affirmation relative à la modification de l’écriture de Dreyfus pendant son séjour à l’île du Diable sur les seules observations du commandant Carrière, commissaire du gouvernement à Rennes (p. 98-99). Qu’on prenne les images nombreuses que nous avons des lettres de Dreyfus de 1895-1898, qu’on les compare avec celles de 1893-1894, on n’y trouvera pas la modification dont parle Carrière, apprenti-juriste et apprenti-expert en écritures. Mais quand bien même cela serait, et cela n’est pas, on pourrait comprendre que les années passant l’écriture se modifie et que la tenue en main d’une plume n’est pas la même pour un individu bien portant et vivant dans son environnement et le même individu projeté sous un climat tropical, amaigri, ne mangeant pas à sa faim, etc. Même Antoine Argoud, ancien de l’OAS et sans doute à ce titre expert compétent, que Figuéras avait convoqué pour une dernière expertise du bordereau, l’expliquait… Il est vrai que cela lui avait permis de trouver dans le bordereau, parmi d’autres « hypothèses intéressantes » comme l’écrit Adrien Abauzit (p. 13), l’écriture de Lucien Herr !!!

La question des témoignages à charge est plus intéressante et mérite d’être discutée. Oui ils furent nombreux ceux qui, anciens camarades, témoignèrent contre Dreyfus, le trouvant fureteur, indiscret, plein de morgue, vantard, etc. Mais que valent des témoignages de subordonnés recueillis par des supérieurs qui enquêtaient sur le plus vil des individus : un traître ? Après la réhabilitation, un de ces « camarades » écrira à Dreyfus pour expliquer son attitude de 1894 : « Quand, en 1894, le sous-chef d’état-major nous réunit pour nous dire que tu étais coupable et qu’on en avait les preuves certaines, nous en acceptâmes la certitude sans discussion puisqu’elle nous était donnée par un chef. Dès lors nous oubliâmes toutes tes qualités, les relations d’amitié que nous avions eues avec toi pour ne plus rechercher dans nos souvenirs que ce qui pouvait corroborer la certitude qu’on venait de nous inculquer. Tout y fut matière.[13] »

*

Adrien Abauzit, dans sa longue marche vers la vérité, revient ensuite sur le bordereau pour nous en proposer ce qu’il nomme avec aplomb un « examen technique ». Un seul point – nous renverrons encore, comme nous l’avons précédemment fait au sujet de la même pièce à nos travaux passés – nous permettra encore d’illustrer ses curieuses méthodes de travail. S’attardant sur la question du manuel de tir, il relate l’épisode Jeannel comme preuve et, pour parler de la défense de Dreyfus, se borne à écrire que Dreyfus avait répondu que les souvenirs de Jeannel étaient inexacts et qu’il y avait eu « une confusion dans son esprit » (p. 118). L’avocat Adrien Abauzit a certes mué en procureur mais aurait pu – une manière de confraternité – laisser sa voix à la défense. De quelle confusion s’agit-il ? Celle d’avoir oublié que ce n’était pas le manuel de l’artillerie française, mentionné au bordereau, que Jeannel avait prêté à Dreyfus mais celui de l’artillerie allemande, nécessaire pour un travail qu’on lui avait demandé[14]. Mais peu importe et ce n’est pas là où nous voulons en venir. Adrien Abauzit cite deux autres témoignages : celui de Braut [sic pour Brault] et celui de Sibille, camarades auxquels Dreyfus avait demandé, fin août pour le premier, début septembre pour le second, si un nouveau manuel allait paraître (p. 118). Mais si Jeannel le lui avait prêté en juillet et qu’il le lui avait « rendu 48 heures peut-être ou trois jours après[15] », pourquoi se renseigner auprès d’autres le mois suivant pour obtenir une réponse qu’il avait déjà à une question qui ne se posait plus ? S’il avait eu le manuel entre les mains et même s’il n’avait jamais su avant qu’il en existait un, il avait dû comprendre, au millésime présent sur la couverture, que le manuel sortait tous les ans.

Pourquoi alors se renseigner quand il savait, ayant eu celui de l’année, que le prochain, édition de 1895, sortirait en toute probabilité l’été suivant ? Et comment faire coïncider le témoignage Jeannel avec le bordereau ? Le bordereau serait donc de juillet puisque c’est à ce moment et pendant deux jours que Dreyfus l’aurait eu à sa disposition et non de la fin d’août comme nous le dit Adrien Abauzit (p. 67) ? Pour arriver à faire coïncider tout cela, notre historien – dans la vie avocat spécialiste en droit du travail comme certains experts en écritures peuvent être dentistes (il en fait le reproche à Crépieux-Jamin, p. 89) – se livre à un de ces tours de passe-passe qui sont sa « méthode » et qu’il reproche aux dreyfusards tout au long de son livre. Dreyfus n’aurait pas envoyé le manuel mais « une note à son sujet et invite Schwartzkoppen à lui indiquer le type d’informations qui l’intéresse avant de réemprunter le manuel et d’en extraire les informations demandées » (p. 64) ! Ainsi le problème ne se pose plus et se justifient les demandes à Brault et à Sibille… Mais enfin ! Tout d’abord la chose était bien compliquée et surtout pour un document annoncé comme étant si difficile à se procurer… Pourquoi ne pas faire le travail en une fois surtout en l’absence de garanties qu’il pourrait le récupérer ? Mais surtout que dit le bordereau ? Redonnons le passage : « Le projet de manuel de tir […] est extrêmement difficile à se procurer et je ne puis l’avoir à ma disposition que très-peu de jours. Le ministère de la guerre en a envoyé un nombre fixe dans les corps et ces corps en sont responsables, chaque officier détenteur doit remettre le sien après les manœuvres. »… Autrement dit : j’ai le manuel, je ne l’aurai pas longtemps et il faut être rapide et ce d’autant plus (le document ne le dit pas mais nous le savons) que le manuel faisait un peu moins de 80 pages, en composition serrée et en corps 10. Et il s’agit bien d’un « j’ai » et non pas d’un « j’aurai »… il faut être en sérieuse difficulté ou d’une incroyable mauvaise foi pour ne pas comprendre ce que signifie la phrase suivante ou y lire autre chose : « si donc vous voulez y prendre ce qui vous intéresse et le tenir à ma disposition après, je le prendrai. À moins que vous ne vouliez que je le fasse copier in extenso et ne vous en adresse la copie. » Autrement dit : si vous voulez y prendre (i.e. y copier) ce qui vous intéresse et le tenir à ma disposition après (i.e. et me le mettre de côté une fois que vous aurez terminé), je le prendrai (i.e. je viendrai le récupérer). À moins que vous ne vouliez que je le fasse copier in extenso et ne vous en adresse la copie (i.e. à moins que vous préfériez l’avoir dans son intégralité et dans ce cas je vous en ferai une copie de la totalité)… Ce n’est pas dans une note de synthèse que Schwartzkoppen pouvait « prendre » ce qui était susceptible de l’intéresser mais nécessairement dans le document lui-même… La chose est évidente… Et relisons le bordereau qui ferme à ce sujet la porte à toute discussion : « Sans nouvelles m’indiquant que vous désirez me voir, je vous adresse cependant, Monsieur, quelques renseignements intéressants / 1° une note… 2° une note… 3° une note… 4° une note… 5° Le projet de manuel de tir de l’artillerie de campagne (14 mars 1894). » C’est lumineux… Moralité, donc : l’officier de troupes a le manuel, il ne l’a que pour quelques jours, l’envoie, en plus de quelques notes, à son correspondant et lui demande d’aller vite… Il ne doit pas le lui rendre avant 48 heures (ainsi que le soutient Adrien Abauzit, p. 119) mais avant la fin des manœuvres puisque « chaque officier détenteur doit remettre le sien » à ce moment-là.

Pourquoi alors se renseigner quand il savait, ayant eu celui de l’année, que le prochain, édition de 1895, sortirait en toute probabilité l’été suivant ? Et comment faire coïncider le témoignage Jeannel avec le bordereau ? Le bordereau serait donc de juillet puisque c’est à ce moment et pendant deux jours que Dreyfus l’aurait eu à sa disposition et non de la fin d’août comme nous le dit Adrien Abauzit (p. 67) ? Pour arriver à faire coïncider tout cela, notre historien – dans la vie avocat spécialiste en droit du travail comme certains experts en écritures peuvent être dentistes (il en fait le reproche à Crépieux-Jamin, p. 89) – se livre à un de ces tours de passe-passe qui sont sa « méthode » et qu’il reproche aux dreyfusards tout au long de son livre. Dreyfus n’aurait pas envoyé le manuel mais « une note à son sujet et invite Schwartzkoppen à lui indiquer le type d’informations qui l’intéresse avant de réemprunter le manuel et d’en extraire les informations demandées » (p. 64) ! Ainsi le problème ne se pose plus et se justifient les demandes à Brault et à Sibille… Mais enfin ! Tout d’abord la chose était bien compliquée et surtout pour un document annoncé comme étant si difficile à se procurer… Pourquoi ne pas faire le travail en une fois surtout en l’absence de garanties qu’il pourrait le récupérer ? Mais surtout que dit le bordereau ? Redonnons le passage : « Le projet de manuel de tir […] est extrêmement difficile à se procurer et je ne puis l’avoir à ma disposition que très-peu de jours. Le ministère de la guerre en a envoyé un nombre fixe dans les corps et ces corps en sont responsables, chaque officier détenteur doit remettre le sien après les manœuvres. »… Autrement dit : j’ai le manuel, je ne l’aurai pas longtemps et il faut être rapide et ce d’autant plus (le document ne le dit pas mais nous le savons) que le manuel faisait un peu moins de 80 pages, en composition serrée et en corps 10. Et il s’agit bien d’un « j’ai » et non pas d’un « j’aurai »… il faut être en sérieuse difficulté ou d’une incroyable mauvaise foi pour ne pas comprendre ce que signifie la phrase suivante ou y lire autre chose : « si donc vous voulez y prendre ce qui vous intéresse et le tenir à ma disposition après, je le prendrai. À moins que vous ne vouliez que je le fasse copier in extenso et ne vous en adresse la copie. » Autrement dit : si vous voulez y prendre (i.e. y copier) ce qui vous intéresse et le tenir à ma disposition après (i.e. et me le mettre de côté une fois que vous aurez terminé), je le prendrai (i.e. je viendrai le récupérer). À moins que vous ne vouliez que je le fasse copier in extenso et ne vous en adresse la copie (i.e. à moins que vous préfériez l’avoir dans son intégralité et dans ce cas je vous en ferai une copie de la totalité)… Ce n’est pas dans une note de synthèse que Schwartzkoppen pouvait « prendre » ce qui était susceptible de l’intéresser mais nécessairement dans le document lui-même… La chose est évidente… Et relisons le bordereau qui ferme à ce sujet la porte à toute discussion : « Sans nouvelles m’indiquant que vous désirez me voir, je vous adresse cependant, Monsieur, quelques renseignements intéressants / 1° une note… 2° une note… 3° une note… 4° une note… 5° Le projet de manuel de tir de l’artillerie de campagne (14 mars 1894). » C’est lumineux… Moralité, donc : l’officier de troupes a le manuel, il ne l’a que pour quelques jours, l’envoie, en plus de quelques notes, à son correspondant et lui demande d’aller vite… Il ne doit pas le lui rendre avant 48 heures (ainsi que le soutient Adrien Abauzit, p. 119) mais avant la fin des manœuvres puisque « chaque officier détenteur doit remettre le sien » à ce moment-là.

Tout cela est indiscutable. Et pourtant cette démonstration n’a pas lieu d’être. Car en effet, à son habitude, Adrien Abauzit a lu de travers. Il est amusant de le voir écrire (p. 119) que « si Dreyfus a demandé [à Brault et à Sibille] si un nouveau manuel de tir allait paraître, c’est bien qu’il avait connaissance [par Jeannel] de l’existence d’un ancien manuel ». Car en effet, il n’était pas nécessaire de faire preuve de tant d’imagination pour faire coller des témoignages qui ne le peuvent pas. Jeannel parlait du manuel d’artillerie; Brault et Sibille de celui de l’infanterie !!!

Après quelques pages sur la condamnation, qu’il juge « illégale » (p. 129) – il ne serait pas simple, surtout pour un avocat, même spécialiste du droit du travail, de défendre le contraire –, Adrien Abauzit entreprend d’absoudre l’État-major des accusations d’antisémitisme. Il n’y avait qu’un antisémite à la Section de statistique : Cordier… qui deviendra dreyfusard (p. 140-141) ! Ainsi l’antisémitisme de Sandherr, ne prenons que ce seul exemple (nous avons du temps mais peut-être pas toute la vie…), est une fable véhiculée par des dreyfusards, témoins partiaux (p. 137) et « aucune preuve sérieuse d’antisémitisme n’a jamais été versée aux débats » (p. 138). Auguste Lalance, dreyfusard en témoignera comme en témoignera Maurice Paléologue. Si le premier est sans doute trop dreyfusard pour Adrien Abauzit, le second est-il recevable ? Il consigna quoi qu’il en soit, dans son Journal – un Journal publié en 1955 dont Adrien Abauzit, qui a tout lu, n’a jamais entendu parler –, cette discussion avec Sandherr peu après le procès de 1894 :

– Je n’ai pas assisté aux débats ; mais j’en étais informé par le commandant Picquart, le commandant Henry et le capitaine Lauth, qui faisaient la navette entre la salle d’audience et le ministère de la Guerre.

De sa confidence, voici les impressions et les images qui me restent.

D’abord l’accusé. – Figure antipathique, les yeux myopes et faux ; la voix sèche, atone, métallique, « une voix de zinc ». Ne pouvant réfuter aucune des charges qui l’accablaient, il a nié jusqu’à l’évidence. La déposition de l’expert Bertillon l’a complètement désarçonné ; en l’écoutant, il tremblait de tous ses membres ; il avait l’air de se dire à lui-même : « Cette fois, ça y est ; je suis pincé ! »

Puis, l’avocat. – Demange est « un vilain, très vilain personnage », qui a pris comme spécialité la défense des espions ; il est dans la main des Juifs. « Nous avons sur lui, au Service des renseignements, un dossier qui pourrait le mener loin ! »

… J’objecte à Sandherr que Me Demange est un catholique fervent, qu’il a épousé la fille d’un général et que, au surplus, il jouit d’une grande estime parmi ses confrères. « Je me fiche de tout cela, répond Sandherr ; je sais ce que je sais ! »

[…] le colonel Maurel, qui présidait le conseil de guerre, a été « au-dessus de tout éloge ». Dès l’ouverture de l’audience, on a vu que les débats seraient menés militairement. Il a tout de suite mis Demange au pas ; deux ou trois fois, il lui a coupé la parole et d’un ton si raide que l’autre a filé doux jusqu’à la fin du procès. De même, avec les témoins à décharge, Maurel a été « épatant ». Ainsi, le troisième jour, on a vu s’avancer à la barre « une sale gueule de Juif » : Comment vous appelez-vous ? – lui cria Maurel – Ché m’appelle Dreyfus ; Ché suis lé grand rabbin de Paris. – Qu’est-ce que vous savez, de l’affaire ? – Ché né sais rien dé l’affaire mais ché connais depuis longtemps la famille l’accusé et ché la considère comme une très honnête famille. – C’est entendu ; vous pouvez vous retirer !… « Hein ! ajoute Sandherr avec un claquement de langue, croyez-vous qu’il a bien présidé, mon vieux Maurel ! » Je hasarde, avec timidité : « On ne peut cependant reprocher à un grand rabbin d’avoir une tête de Juif !… Si, au lieu d’être israélite, Dreyfus était catholique, vous auriez trouvé tout naturel que l’archevêque de Paris vînt apporter son témoignage, – ce qu’on appelle un témoignage de moralité – sur les antécédents de la famille de l’accusé… » Sandherr, imperturbable, me répond d’un air narquois : « N’empêche que mon vieux Maurel a merveilleusement présidé ! »

Et encore, le jour de la dégradation :

Je dis à Sandherr, qui m’a placé à sa gauche : « Comment un homme peut-il acquiescer à une pareille humiliation ? Il me semble que, si j’étais dans sa peau et que je fusse innocent, je me révolterais, je me débattrais, je hurlerais !… » Sandherr me répond avec un rictus féroce : « On voit bien que vous ne connaissez pas les Juifs ! Cette race-là n’a ni patriotisme, ni honneur, ni fierté. Depuis des siècles, ils ne font que trahir. Songé donc qu’ils ont livré le Christ ! »[16]

Mais peut-être n’est-ce pas là de l’antisémitisme ?… Si Adrien Abauzit avait travaillé comme travaillent les « gardiens du temple » que nous sommes – nous qui ne sommes ni avocats spécialistes en droit du travail ni dentistes mais historiens et qui travaillons sur les documents, tous les documents –, il aurait pu trouver les notes et carnets inédits de Du Paty de Clam qui ne peut pour lui être une source discutable. Il y aurait lu de la plume de Du Paty que si Dreyfus « n’avait pas été imposé à l’état-major de l’armée par le fonctionnement automatique de l’institution des stagiaires, jamais il n’aurait été accepté au 3e bureau par les chefs qui se sont alors succédé à la tête de ce bureau ». Et Du Paty se souvenait que son chef, le général Delanne, lui avait dit quelques temps plus tôt, quand la possibilité de la venue d’un stagiaire juif s’était présentée : « Pas de Juif ici ! » Mais peut-être n’est-ce pas là de l’antisémitisme ?…

Quant à Bertillon, nous dit Adrien Abauzit, il ne fut pas antisémite puisqu’il avait un ami juif (!) et avait même « pr[is] position contre l’antisémitisme dans une brochure où il le qualifie de folie au sens médical du terme » (p. 86 et 139). Si l’antisémitisme de Bertillon n’est pas avéré –quoique son explication d’un homme de paille entraîné par les juifs pour imiter l’écriture du bordereau laisse songeur –, savoir qu’il s’y était opposé est pour nous un scoop. Quelle est donc cette brochure ? Puisqu’Adrien Abauzit nous renvoie à Monique Delcroix nous y sommes allés voir. Page 128 de son livre (Adrien Abauzit donne p. 134 ; il n’est pas toujours simple d’être rigoureux…), voici ce qu’elle écrit : « […] nous-même avons eu entre les mains une brochure à laquelle il avait collaboré, traitant de la folie… antisémite, au sens médical du terme »… pas plus de référence que cela… Cette brochure, nous l’avons cherchée et, on s’en doute, nous ne l’avons pas trouvée. En revanche nous avons trouvé une revue, à laquelle en effet collabora Bertillon, les Archives d’anthropologie criminelle de médecine légale et de psychologie normale et pathologique, revue dans laquelle, en 1908, fut publié un passionnant « Antisémitisme et folie » écrit par… messieurs A. Marie et Viollet. Et le plus cocasse, car il y a plus cocasse, est que Bertillon n’avait pas collaboré aux Archives d’anthropologie criminelle de médecine légale et de psychologie normale et pathologique depuis 1894 et n’y publiera à nouveau que l’année suivante, en 1909. Farce ou grosse ficelle ?

*

Dans les pages qui suivent, Adrien Abauzit tente de prouver ce que fut la collusion entre les Dreyfus, Picquart et leurs intermédiaires Scheurer-Kestner et Leblois, Reinach, Esterhazy, le Syndicat et les Allemands. Picquart et Reinach se connaissaient depuis le début des années 1890 (p. 148), Esterhazy fut le débiteur des Rothschild (p. 150) et le Syndicat dépensa 35 millions pour sauver Dreyfus et acheter les consciences (p. 156) :

Dans un contexte où l’opinion publique était extrêmement hostile, si des intellectuels ont été recrutés, si des magistrats ont multiplié les forfaitures, si le service de renseignement a été infiltré, si des hommes politiques ont employé les moyens de l’État à des fins dreyfusardes, si des journalistes ont été achetés, si des personnages gênants se sont fait suicider, si des diplomates, des militaires et finalement des gouvernements, ont agi de concert dans le sens de la réhabilitation, provoquant ainsi des déchirures dans la société française, c’est bien qu’une stratégie montée par des hommes extrêmement influents a été mise en œuvre. N’en déplaise aux dreyfusards d’hier et aux cerveaux javellisés du XXIème siècle, un tel déploiement de moyens ne s’explique que par une collusion d’intérêts puissants. Cette collusion antifrançaise, je ne crains pas de l’appeler syndicat. (p. 158)

La démonstration est étourdissante… Est-il utile de la commenter ? Cela dit, si le grand complot a eu lieu, il faut convenir qu’il procéda d’une stratégie réellement idiote et chronophage. Quel temps ont passé nos comploteurs à écrire leurs mémoires, pour imposer à la postérité leurs mensonges, sans être sûrs qu’elles seraient publiées (Mathieu Dreyfus en 1978, Scheurer-Kestner en 1988, Paulucci en 1998 ! ; Naville, Monod toujours inédits et pour ainsi dire insoupçonnés), quel temps ont-ils passé à écrire des dizaines de milliers de lettres qui prouvent toutes qu’ils agirent longtemps en toute indépendance et souvent dans l’ignorance les uns des autres ! Toutes les correspondances que nous avons aujourd’hui, conservées et consultables dans les différentes bibliothèques et centres d’archives à Paris, en France, dans le monde entier, correspondances actives et/ou passives de Scheurer-Kestner, de Mathieu et de Lucie, de Leblois, de Picquart, de Joseph Reinach et de son frère Salomon, de Havet, de Meyer, de Paris, de Lavisse, de Buisson, de Labori, de Waldeck, de Lazare, des frères Halévy, de Forzinetti, de Zola, de Clemenceau, de Péguy, de Poincaré, de Nordau, etc., etc., etc., toutes ces correspondances qu’Adrien Abauzit n’a pas jugé utile et pertinent d’aller voir et qui montrent cela seraient alors indiscutablement des faux ! Des dizaines de milliers de lettres, nous le rappelons… Quelle énergie ! Et ils furent bien peu malins, nos dreyfusards, de livrer eux-mêmes dans leurs mémoires leurs petits secrets : les deux rencontres secrètes entre Scheurer-Kestner et Mathieu (dont Adrien Abauzit tire argument, p. 214-215), le coup de la fausse nouvelle de l’évasion, etc. Et quel optimisme aussi… De Galliffet, qui ne fut pourtant pas un dreyfusard, n’est sans doute fiable pour Adrien Abauzit (p. 323-326) mais, quand il racontait à l’antidreyfusard Krantz la rencontre entre Reinach et Picquart en 1891, avait-il l’espoir que son interlocuteur consignât cette confidence pour la postérité ? Il l’a fait… et ce manuscrit est toujours inédit… Quel dommage… Elle est intéressante, cette rencontre qui montre peu le début d’une entente. Picquart y avait été si désagréable avec Reinach que de Galliffet avait dû lui rappeler que son devoir était « de lui faire bonne mine ». « Ce sale juif me fait horreur » avait répondu Picquart[17]. Picquart antisémite ? Mais sans doute était-ce là grosse ficelle dreyfusarde…

*

La question Picquart, « faussaire pris le doigt dans le pot de confiture » (expression qu’affectionne Adrien Abauzit qui nous la resserre p. 161, 226 et 236), constitue la suite. Nous n’allons pas discuter du détail qui est à l’image de ce nous avons vu : chapelet de postulats, sélection des seules sources qui appuient la thèse et ignorance de celles qui la contredisent, citations incomplètes, approximations, déductions hâtives ou gratuites, absence totale de recul, interprétations forcées par le cadre… La thèse de ce chapitre est connue : elle est celle de l’accusation de 1897-1898, de Dutrait-Crozon et de Monique Delcroix. Picquart, acheté par les dreyfusards, a falsifié le petit bleu – ou tout au moins introduit le petit bleu falsifié dans le cornet de la Bastian – pour porter le soupçon sur Esterhazy, complice, et le substituer à Dreyfus. Les hommes de l’État-major ne se sont pas laissés prendre au piège et le pot-aux-roses (pas le pot de confiture) a été découvert : pas de timbre sur le petit bleu, une écriture qui n’est pas celle de Schwartzkoppen, des demandes de photographies et de timbrage plus que suspectes, etc. Tout cela ne tient pas[18] mais importe peu ici. Cela dit, si tel avait été l’histoire du Petit bleu, il faudrait reconnaître que les dreyfusards manquaient cruellement d’intelligence et d’esprit pratique. Pourquoi courir le risque de se faire découvrir en ayant recours aux collègues de la Section de statistique et en leur demandant de témoigner de ce qui n’était pas ? Pourquoi l’avoir déchiré pour ensuite demander un timbrage qui n’aurait pu qu’être au-dessus des bandes de reconstitution et révéler la falsification ? On pourrait multiplier ces questions… N’eût-il pas été plus simple, dès le départ, si le grrrrand complot avait existé, de faire un document intact, sans déchirure, de profiter de l’occasion pour faire imiter l’écriture de Schwartzkoppen, de le signer de son nom, de ne pas oublier l’oblitération, de ne surtout pas le mettre dans les cornets de la Bastian et de faire croire qu’il avait été saisi à la poste ou mieux même, puisqu’Esterhazy était complice, de le lui envoyer ? Et puisqu’il s’agissait de sauver Dreyfus, n’aurait-il pas été aisé et surtout judicieux de ne pas oublier d’y mettre une phrase d’une grande clarté sur son innocence ? Et puis si les choses avaient été telles, on a du mal à comprendre ce que pouvait être la stratégie qui en était à l’origine. Il est dommage, une nouvelle fois, qu’Adrien Abauzit ne nous en dise rien, ou nous en dise si peu. Essayons de comprendre : l’idée était donc de reporter la culpabilité sur l’homme de paille Esterhazy et, une fois découvert, de le faire passer en conseil de Guerre pour obtenir, faute de preuve, son acquittement. L’idée en effet n’était pas de le faire condamner. C’eût été logique pourtant, puisque toute la manœuvre avait pour but de libérer Dreyfus. L’idée était de le faire acquitter parce qu’acquitté, Esterhazy deviendrait intouchable, acquérant, « si l’on peut dire, une impunité juridique qui lui donnera la liberté de faire tout ce que le Syndicat attend de lui » (p. 239). Plus tard il avouerait, et tout se réglerait (p. 189). Cela est parfait mais on a du mal à comprendre qu’un tel plan ait pu être pensé. Curieux, ces intellectuels qui ne réfléchissent pas. Parce qu’enfin, quid de Dreyfus ? Si Esterhazy est acquitté, c’est que Dreyfus est coupable… Une seconde fois condamné, en quelque sorte… Et si tout a été construit pour qu’Esterhazy semble coupable et qu’il est acquitté, comment revenir en arrière, qu’il avoue ou qu’il n’avoue pas, puisqu’il n’est pas possible en droit de rejuger pour un même crime quelqu’un qui l’a déjà été. Et si tout l’argumentaire dreyfusard reposait sur la culpabilité d’Esterhazy comment défendre Dreyfus après un acquittement qui disait l’innocence de l’homme de paille ? Comment obtiendrait-on donc l’élargissement et la réhabilitation de Dreyfus ? Les aveux d’Esterhazy précipiteraient tout ? Mais qui y croirait ? De même, si Picquart est complice de la manœuvre, pourquoi attirer l’attention sur lui avec l’article Dixi, avec les faux télégrammes, œuvre des dreyfusards selon Adrien Abauzit ? Pourquoi Adrien Abauzit nous laisse-t-il ainsi seuls avec nos questions et ne nous dit rien qui nous permette d’assouvir notre soif de vérité ? Être si prêt de la révélation et s’arrêter en route est une grande déception… Quant à soutenir que le plan, tel qu’il le laisse entendre, fonctionnera, n’est pas sérieux. Ce n’est pas parce qu’Esterhazy avoua avoir écrit le bordereau sur ordre quelques jours après le refus de la commission de septembre 1898 d’ouvrir la révision (p. 274-276 ; commission qui ne vota pas contre à quatre voix contre deux mais ne put se départager à trois voix contre trois), que la révision se fit. Lira-t-on pour le savoir les souvenirs du franc-maçon Henri Brisson ? Le gouvernement la décida parce qu’Henry avait fait un faux ! Henry ne fut pourtant pas de la manœuvre, n’est-ce pas ?

*

Commenter la suite ne serait d’aucun intérêt. Et pourtant il y aurait encore de quoi remplir une cinquantaine de pages uniquement sur les lettres « Callé », sur Bertulus, sur Souffrain, le procès de Rennes au cours duquel le gouvernement, « instrument du Syndicat » (p. 293) aurait brimé le conseil de guerre en l’empêchant d’agir à sa guise (p. 286-287), la grâce et l’amnistie (p. 291-293), la décision de la COur de cassation de casser sans renvoi (p. 297-305). Si Adrien Abauzit avait lu autre chose que Figuéras, Delcroix et Dutrait-Crozon, s’il était revenu aux sources, il aurait pu comprendre que contrairement à ce qu’il dit le gouvernement laissa sans rien dire (dire était le rôle de Galliffet), le conseil de guerre sortir du cadre que traçait l’arrêt de la Cour de cassation (ce qui constituait d’ailleurs en soi un motif d’annulation du jugement), que Loubet n’accepta la grâce qu’avec difficultés et que cette grâce fut pensée pour en finir avec l’Affaire et obtenir la pacification des esprits en trouvant un moyen de contenter l’armée. Il aurait pu aussi comprendre que la politique de l’éponge, qui aboutit à l’amnistie, avait été âprement défendue par Galliffet pour que Mercier et les hommes de l’État-major ne fussent pas inquiétés. Ainsi, avant son entrée au ministère, Galliffet avait expliqué au Journal des débats, en réaction aux articles qui annonçaient que le cabinet Dupuy avait promis des châtiments : « Ne vaudrait-il pas mieux se décider enfin au silence ? Ne serait-il pas plus sage, plus généreux et en même temps plus patriotique de ne pas incriminer sans cesse des officiers qu’aucun tribunal ne songera à mettre en cause ? L’armée les connaît, elle admettra qu’ils aient pu se tromper ; mais elle les sait des gens d’honneur et incapables de commettre une mauvaise action » (15 avril 1899). Pour lui, il ne pouvait pas être question, comme il l’avait écrit dans une lettre à la princesse Radziwill le 1er mai 1900, de s’associer d’une manière ou d’une autre à toute « mesure qui enlèverait une pierre du bloc qui doit être et rester l’armée… » et surtout de donner satisfaction aux dreyfusards, « les pires ennemis de l’ordre social, de la religion et de l’armée… » (lettre du 22 septembre 1899). Ces lettres privées, publiées en 1933 seraient encore des faux ? Et dans une autre lettre privée, à Waldeck-Rousseau, le 13 septembre 1899, au lendemain de la condamnation de Rennes, Galliffet écrivait :

[…] le moment est venu de pacifier les esprits, de mettre fin à nos querelles, pour nous permettre de songer aux besoins du pays et de ne pas oublier que l’exposition universelle de 1900 doit ouvrir avec le nouveau siècle une ère de paix et de travail. J’estime, et en cela, je crois être d’accord avec la plupart de mes camarades, que M. le Président de la république nous obtiendrait les résultats que je me permets de souhaiter, s’il se décidait à signer un décret de grâce en faveur du condamné Dreyfus.

J’estime en même temps que cette mesure de souveraine pitié ne serait pas comprise de tous, s’il n’était pas, en principe, résolu de mettre pour toujours hors de cause les officiers généraux ou autres qui ont été mêlés à cette malheureuse affaire. Il faut leur ouvrir les portes de l’oubli.

Ce n’est donc pas pour sauver les dreyfusards que fut votée l’amnistie ainsi qu’Adrien Abauzit l’affirme péremptoirement (p. 293) mais pour sauver les Mercier, les de Boisdeffre, les Gonse, les Billot, etc. Quant à cette lettre, elle est connue et est facilement accessible [19]. Comment Adrien Abauzit a-t-il pu faire pour passer à côté ?

*

Arrêtons donc. Nous avons compris de quelle manière et avec quels moyens procède Adrien Abauzit. Il eût pourtant été intéressant de voir comment les Iunck, Valdant, Henry, Lauth, Gonse, Boisdeffre, Du Paty changèrent leur discours pour l’uniformiser d’une procédure à l’autre, de l’instruction de Pellieux (qu’Adrien Abauzit ignore) à Rennes, en passant par l’instruction Ravary (qu’Adrien Abauzit ignore encore), le procès Zola, l’instruction Tavernier (qu’Adrien Abauzit ignore toujours), celle de la Cour de cassation et la seconde instruction Tavernier (Du Paty) (qu’Adrien Abauzit ignore enfin). Mais ce travail, qui demande de lire plus que le Dutrait-Crozon et le Delcroix, ne fût-ce que pour ne pas dire n’importe quoi (ce n’est pas parce que, à bout de ressources, il organisa des séances avec la voyante Léonie que Mathieu Dreyfus découvrit l’existence de l’illégalité de 1894 mais suite aux informations de Develle, Salles, Gibert et Reitlinger), ce travail qui nécessiterait de lire la presse, d’aller voir les sources primaires, Adrien Abauzit ne le fera pas. Il ne l’a pas fait et ne le fera pas parce qu’il pense l’avoir fait (« j’ai travaillé avec le même matériel que les “historiens” de l’académisme républicain », dit-il avec aplomb p. 16) et, concernant les archives, parce qu’il semble partir du principe qu’il n’y a rien à trouver. C’est ce qu’il dit quand pour contrer la réalité de la pièce dite « À faire porter par le concierge », il s’étonne que Targe ne l’ait pas trouvée et que personne n’en ait parlé à l’exception de Marcel Thomas (laissant entendre qu’il aurait pu faire un faux ; la chose serait insupportable si elle n’était risible à l’égard du grand historien que fut Marcel Thomas). Adrien Abauzit doit savoir qu’on peut encore trouver des pièces, qu’on en trouve très souvent et qu’on peut en trouver même dans le gigantesque fonds dépouillé par Targe. Nous y avons ainsi, nous-mêmes, retrouvé un faux fait par Gonse, à propos des aveux, un faux qui avait échappé à Targe et qui ne peut faire le moindre doute[20]. Mais surtout, même s’il lit peu et s’il vite, Adrien Abauzit doit tout lire et doit tout lire mieux car il ne peut écrire, entre mille exemples, qu’il « est étrange que Picquart, premier concerné, ait pu être silencieux au sujet d’une pièce censée donnée du crédit au caractère authentique du Petit Bleu » (p. 179). Cette pièce (la pièce « À faire porter par le concierge »), que Marcel Thomas n’a pas inventée et dont l’original s’est longtemps trouvé aux Archives Nationales dans la liasse BB19 68[21], a été évoquée par Picquart à l’occasion de l’instruction Pellieux (AN BB19 123, 26 novembre 1897, f. 2-3), de l’instruction Ravary (AN BB19 108 et 123, 9 décembre 1897, f. 2), de l’instruction Tavernier [Picquart, 1898] (AN BB19 83, 14 octobre, f. 23-24 et 22 octobre 1898, f. 10-11)… Il n’est vrai qu’Adrien Abauzit n’a pas lu tout cela. En revanche, il aurait pu aussi en trouver trace dans un volume qu’il dit avoir lu : celui de l’enquête faite à l’occasion de la première révision (La Révision du procès Dreyfus. Enquête de la Cour de cassation, op. cit., t. 1, p. 144-145). Quand un élément du dossier est trop gênant, autant faire comme s’il n’existait pas, puisqu’aucun trouble-fête, a priori, ne viendra le relever », écrit Adrien Abauzit, nous l’avons précédemment cité, à propos de Bredin……………

S’il écrit à nouveau sur l’Affaire, ce en quoi il ne doit pas se sentir obligé, il serait bien, pour éviter de nous donner une nouvelle incommensurable pantalonnade, qu’Adrien Abauzit prenne conscience que l’histoire est un domaine complexe qui demande du travail et de la rigueur, et surtout, concernant l’Affaire, que partir du principe que seules les sources de l’État-major ont une quelconque valeur – et seules les sources qui ne contredisent pas la thèse – ne risque pas de lui faire trouver une autre vérité que celle… de l’État-major.

Adrien Abauzit nous a répondu : voir ici.

____________________________________________________________________________________

[1] La Révision du procès de Rennes. Enquête de la chambre criminelle de la Cour de cassation (5 mars 190419 novembre 1904), tome 2, Paris, Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, 1908, p. 483.

[2] Dépositions Gribelin, Brücker et Bastian dans ibid., t. 1, p. 201, 451 et 456.

[3] À Gonse qui lui avait demandé : « Peut-on affirmer que les pièces arrivant par la voie ordinaire ne dataient jamais de plus d’un mois ? », Henry avait répondu : « d’une manière générale les pièces, ne dataient jamais que d’un mois ou cinq semaines, au plus, quelquefois de deux ou trois jours seulement. » (Note retrouvée par Targe et citée dans sa déposition à l’occasion de la seconde révision : La Révision du procès de Rennes. Enquête de la chambre criminelle de la Cour de cassation (5 mars 1904-19 novembre 1904), op. cit., t. 2, p. 774)) et « Procès-verbal de l’interrogatoire subi par le lieutenant-colonel Henry dans le cabinet du ministre de la Guerre le 30 août 1898 à 2 h 30 du soir » (AN BB19 75 et 89, f. 2).

[4] Sur ces deux pièces et la manière malhonnête dont Cuignet les commenta, voir notre « Le “faux Cuignet” », Bulletin de la Société internationale d’histoire de l’affaire Dreyfus, n° 5, été 1998, p. 11-15.

[5] La Révision du procès Dreyfus. Enquête de la Cour de cassation, Paris, stock, 1899, t. 1, p. 371-372.

[6] Ibid., p. 357.

[7] Dossier secret, SHD 4 J 118, pièce 41.

[8] L’Affaire Dreyfus de 1894 à nos jours, Paris, Les Belles Lettres, 2014, p. 73-74 et p. 561-564.

[9] Dossier secret, SHD 4 J 118, pièce 92. Nous indiquons à Adrien Abauzit que le dossier secret est en ligne depuis 2012 !

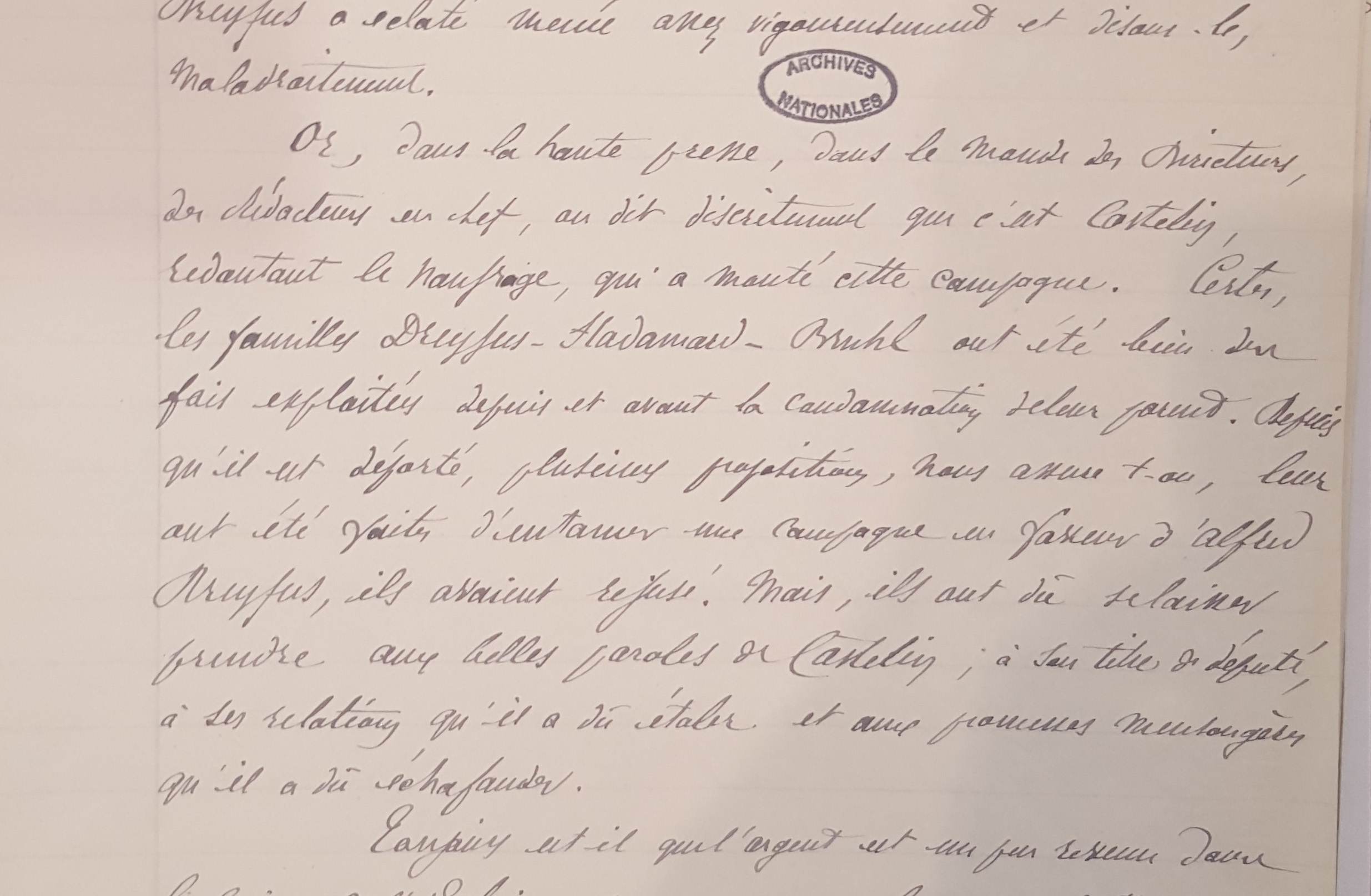

[10] AN BB19 94. Un petit extrait de ce rapport de 4 pages :

[11] Nous l’avons déjà longuement fait dans L’Affaire Dreyfus de 1894 à nos jours, op. cit., p. 16, 39-42, 1175-1179.

[12] Lettre de Belhomme à Pellieux du 1er décembre 1897, aN BB19 88.

[13] Alfred Dreyfus, Carnets (1899-1907), Paris, Calmann-Lévy, 1998, p. 242. Toute pièce émanant d’un dreyfusard étant a priori un faux, nous signalons que l’original existe et qu’il est conservé dans une collection particulière.

[14] Intervention de Dreyfus au cours de la déposition Jeannel dans Le Procès Dreyfus devant le conseil de guerre de Rennes, Paris, P.-V. stock, 1900, t. 2, p. 77.

[15] Ibid., p. 82.

[16] Maurice Paléologue, Journal de l’affaire Dreyfus, Paris, Plon, 1955, p. 34-37 et 38.

[17] Camille Krantz, « Samedi 21 mars 1908. Conversation avec le Gal de Galliffet », AN, Archives privées Krantz, 587 AP/5.

[18] Voir notre Affaire Dreyfus de 1894 à nos jours, op. cit., p. 293-302.

[19] Lettre de Galliffet à Waldeck-rousseau du 13 7bre 1899, Bibliothèque de l’institut, fonds Waldeck-rousseau, Ms 4567, f. 86-87. Publiée dans « Les papiers personnels de Waldeck-rousseau », Le Matin, 17 février 1911 et dans Joseph Reinach, Histoire de l’affaire Dreyfus, Paris, Robert Laffont, Bouquins, t. 2, p. 952-953 (on en trouve une copie dans les papiers Reinach : copie dans BNf n.a.fr. 24878, f. 205).

[20] ibid., p. 140 et 343-344.

[21] Cet original est aujourd’hui manquant à sa place aux AN. Mais son existence est attestée par Marcel Thomas qui la vit et les rapports des experts qui le mentionnent dans les pièces de comparaison à leur disposition pour l’expertise du Petit bleu (AN BB19 68, pièce 26).

En complément, les rectifications çà une longue interview d’Adrien Abauzit : ici.

Apparemment il a pris le temps de vous répondre.

Version « courte » :

https://www.editions-altitude.fr/adrien-abauzit-replique-aux-historiens-dreyfusards/

Version complète :

https://www.editions-altitude.fr/wp-content/uploads/2018/11/replique-aux-historiens-dreyfusards.pdf

Merci….

Il a bien fait ^^

http://affaire-dreyfus.com/2018/12/01/replique-au-historiens-dreyfusards-dadrien-abauzit-auteur-de-laffaire-dreyfus-entre-farces-et-grosses-ficelles-et-reponse-a-sa-reponse/

Merci pour votre démonstration qui rassure toute personne capable de comprendre un texte argumentatif sur les positions idéologiques et négationnistes des faits historiques de certains écrivaillons dans le déni des preuves ineffables.