Que « les historiens ne s’en offusquent pas », écrit Gilles Heuré dans son compte rendu du livre de Robert Harris, mais « il est bien naturel que l’affaire Dreyfus, tombée dans le domaine public de l’histoire et déjà évoquée en leur temps par Roger Martin du Gard, Proust ou Octave Mirbeau, puisse faire aujourd’hui l’objet d’un roman. » Nous ne nous en offusquons pas mais avons en effet quelque méfiance de principe et d’autant plus que le projet de ce nouveau D. dû à Robert Harris n’est pas d’utiliser l’Affaire comme toile de fond mais de faire de l’Affaire un roman, autrement dit de nous donner à lire LE roman de l’Affaire Dreyfus. Inévitable donc, comme pour les adaptations cinématographiques, que l’événement soit simplifié, que certains acteurs soient oubliés quand d’autres trouvent une importance qu’ils n’ont jamais eue et que la dimension psychologique qui supporte la trame narrative trace des portraits qui ne sont pas toujours conformes. Le roman obéit à des règles que l’histoire ne connaît pas… En une note liminaire, l’auteur nous prévient d’ailleurs des libertés qu’il a pu prendre avec l’histoire. Et sur cette base, il nous livre en effet un roman passionnant, facile et agréable à lire, bien mené et haletant. Et de plus, relativement au sujet qui est le sien et à travers les pièces qu’il cite régulièrement, un roman bien documenté. Mais cela importe-t-il puisqu’il s’agit d’un roman ? Nous sommes là dans toute l’ambivalence qui est celle de cet objet tout à fait particulier et peu identifié. Il est un roman et peut donc faire ce qu’il veut de l’histoire réelle qui en est à l’origine tout en étant la narration d’un fait historique, documenté, fondé en partie sur un travail archivistique, et reposant sur la trame, les épisodes et les caractères de l’événement qui en est son sujet et dont l’auteur nous garantit d’ailleurs, en son liminaire, la « réalité » et le caractère « véridique ». « L’affaire Dreyfus comme vous ne l’avez jamais lue », nous dit l’argument marketing de la couverture. Roman d’histoire plus que roman historique donc ? Et dans ce cas – et je ne peux m’empêcher de penser au lecteur peu familier qui lira ici moins un roman d’Harris (tout en le lisant parce qu’il est un roman d’Harris) qu’un roman sur l’Affaire – D. demeure tout à fait problématique.

Que « les historiens ne s’en offusquent pas », écrit Gilles Heuré dans son compte rendu du livre de Robert Harris, mais « il est bien naturel que l’affaire Dreyfus, tombée dans le domaine public de l’histoire et déjà évoquée en leur temps par Roger Martin du Gard, Proust ou Octave Mirbeau, puisse faire aujourd’hui l’objet d’un roman. » Nous ne nous en offusquons pas mais avons en effet quelque méfiance de principe et d’autant plus que le projet de ce nouveau D. dû à Robert Harris n’est pas d’utiliser l’Affaire comme toile de fond mais de faire de l’Affaire un roman, autrement dit de nous donner à lire LE roman de l’Affaire Dreyfus. Inévitable donc, comme pour les adaptations cinématographiques, que l’événement soit simplifié, que certains acteurs soient oubliés quand d’autres trouvent une importance qu’ils n’ont jamais eue et que la dimension psychologique qui supporte la trame narrative trace des portraits qui ne sont pas toujours conformes. Le roman obéit à des règles que l’histoire ne connaît pas… En une note liminaire, l’auteur nous prévient d’ailleurs des libertés qu’il a pu prendre avec l’histoire. Et sur cette base, il nous livre en effet un roman passionnant, facile et agréable à lire, bien mené et haletant. Et de plus, relativement au sujet qui est le sien et à travers les pièces qu’il cite régulièrement, un roman bien documenté. Mais cela importe-t-il puisqu’il s’agit d’un roman ? Nous sommes là dans toute l’ambivalence qui est celle de cet objet tout à fait particulier et peu identifié. Il est un roman et peut donc faire ce qu’il veut de l’histoire réelle qui en est à l’origine tout en étant la narration d’un fait historique, documenté, fondé en partie sur un travail archivistique, et reposant sur la trame, les épisodes et les caractères de l’événement qui en est son sujet et dont l’auteur nous garantit d’ailleurs, en son liminaire, la « réalité » et le caractère « véridique ». « L’affaire Dreyfus comme vous ne l’avez jamais lue », nous dit l’argument marketing de la couverture. Roman d’histoire plus que roman historique donc ? Et dans ce cas – et je ne peux m’empêcher de penser au lecteur peu familier qui lira ici moins un roman d’Harris (tout en le lisant parce qu’il est un roman d’Harris) qu’un roman sur l’Affaire – D. demeure tout à fait problématique.

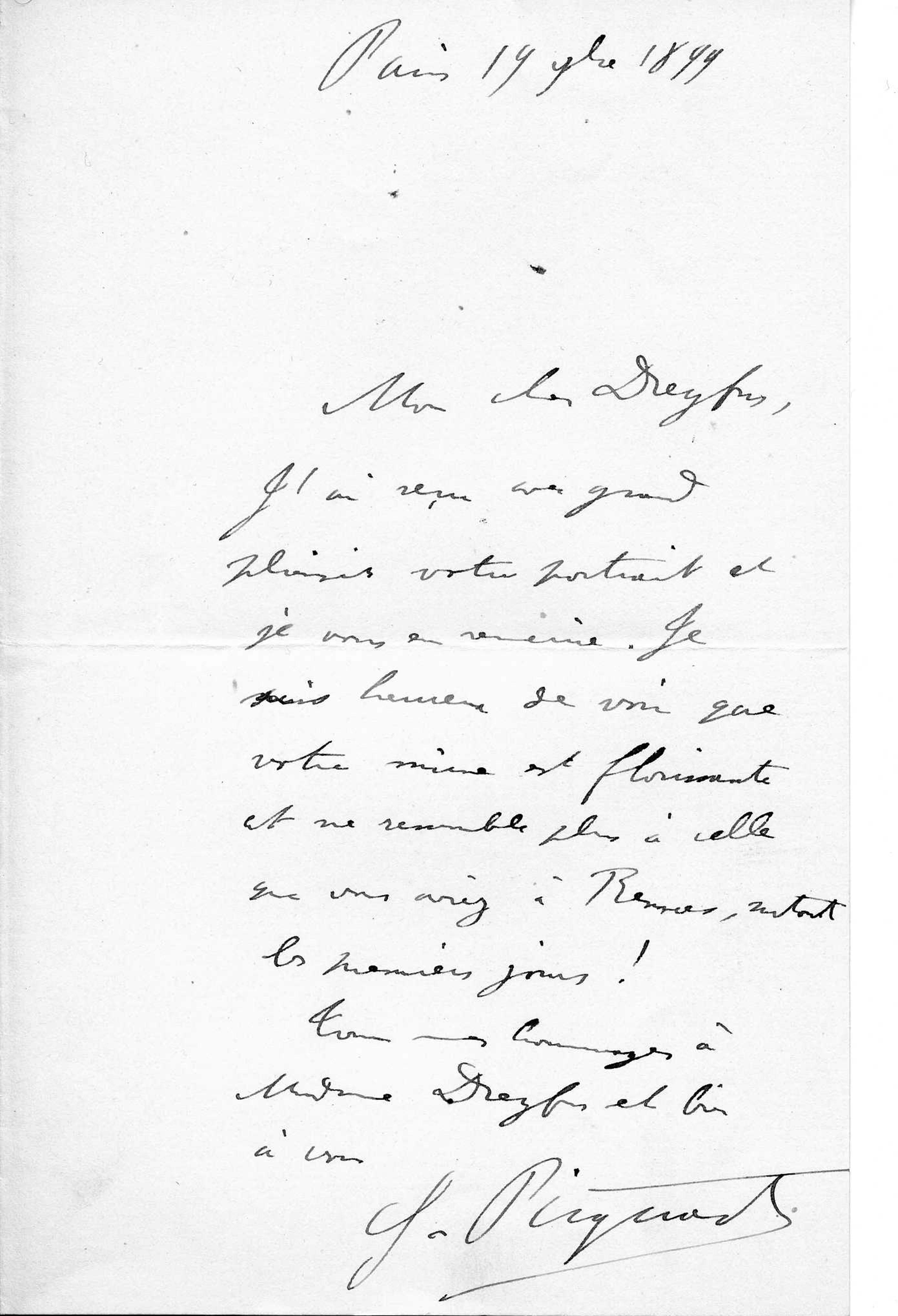

Il est le récit de l’Affaire par Picquart, héros du devoir et homme de conscience, qui, contre tous, ses pairs et ses chefs, décide de mener jusqu’au bout le nécessaire combat pour la vérité et la justice. Picquart le « lanceur d’alertes », celui qui osa se lever, seul, contre une institution, un gouvernement, un pays pour dire la vérité au risque d’être broyé. Une conscience, un héros et d’autant plus que l’antisémite qu’il était risquait sa carrière et sa vie pour un juif. Voici ce que nous dit D. et voilà le premier problème que pose ce roman. Nous connaissons en effet cet air qui était celui que chantait Clemenceau opposant la victime, « l’ouvrier de l’usine saisi par un volant et broyé par le monstre de fer avant que les spectateurs aient pu faire autre chose que de pousser un cri d’épouvante », au héros qui, « lui, n’est pas la victime involontaire » mais « l’homme qui, pour réparer le mal, s’offre en sacrifice, de propos délibéré ». Dreyfus, une nouvelle fois est « néantisé », pour reprendre la formule de Jean-Louis Lévy, dans ce roman dont le titre même en est la manifestation : D. Et si Dreyfus n’y apparaît que peu, c’est toujours suivant l’habituel portrait : antipathique, « antipathiquement » riche, sûr de lui et hâbleur, etc. De là sans doute cette notation, historiquement fausse et problématique, d’une famille qui avait choisi l’Allemagne pour continuer ses petites affaires. Mais sans doute est-ce là le seul Picquart, le seul personnage d’un roman, qui parle, qui parle et qui se trompe ? Peut-être… ou peut-être pas dans la mesure où à la suite c’est bien dans ces manières d’être qu’apparaît ce Dreyfus arriviste, étalant sa richesse, qui fait des « avances d’ordre personnel » à son professeur, l’invitant à dîner « dans son appartement de l’avenue du Trocadéro » ou à l’accompagner à « “une partie de chasse de première ordre” organisée près de Fontainebleau ». Reprenant et transposant l’épisode de « la cote d’amour », Harris nous présente même un Dreyfus vindicatif, arrogant, estimant ne pas être payé selon son dû et qui, simple étudiant, vient voir son professeur pour discuter une note qu’il estime ne pas être juste et uniquement motivée par des sentiments qui n’ont que peu à voir avec la pédagogie : « Ce ne serait donc pas parce que je suis juif ? » Le romancier romance et sur la base du vrai transpose l’événement pour servir sa trame narrative… sans doute. Mais la transposition est là pour le moins hardie et n’a vraiment pas la même valeur. À l’École de guerre, Dreyfus s’était vu attribuer un 5 par le général de Bonnefond au seul titre qu’il était juif. Il avait tenu, sans récriminer, sans se plaindre, sans protester, à demander au général Lebelin de Dionne, commandant de l’École, « si un officier juif n’était pas capable de servir son pays aussi bien qu’un autre »… L’histoire n’est pas la même et celle que nous narre Harris nous laisse sur une curieuse impression. Après la « néantisation », pour revenir au superbe texte de Jean-Louis Lévy (« Alfred Dreyfus antihéros et témoin capital » dans Alfred Dreyfus, Cinq années de ma vie, Paris, La Découverte, 1994, p. 238-242), la « défiguration ». Une « défiguration » qui se retrouve encore dans un épisode plus problématique encore. A la fin du roman, Harris nous raconte que Picquart découvre un jour, un an et demi après la libération de celui pour lequel il a tout perdu, une lettre laconique de Dreyfus lui demandant un rendez-vous pour lui « exprimer en personne [s]a gratitude ». Une lettre à laquelle Picquart répond par un mot plus laconique encore et qui constitue un courtois et glacial refus. Dreyfus, fait dire Harris à Picquart, « n’est pas le genre d’homme qui remercie facilement. Parfait, je ne suis pas le genre d’homme qui reçoit facilement les remerciements. Épargnons-nous donc le désagrément d’une rencontre ». Voici donc encore une fois, comme l’avait fait Lanoux, comme d’autres l’avaient fait encore, le Dreyfus ingrat. Un point de vue que l’on retrouve exprimé par Polanski, qui doit tourner son prochain film sur la base du roman d’Harris, dans une interview donnée à Nicolas Weill : « […] comme héros, Dreyfus n’est pas très intéressant. C’est un homme qui n’était pas particulièrement séduisant ni sympathique, même pour les gens qui le soutenaient. » (« L’affaire Dreyfus, bientôt un thriller signé Polanski », Le Monde, 3 juillet 2014). Dreyfus avait remercié Picquart (voir la lettre inédite donnée à la fin) et ne lui avait écrit pour le voir qu’à ce moment pour l’unique raison qu’après sa grâce il était parti pour Carpentras puis pour la Suisse dont il était revenu le 25 novembre. Et revenu à Paris, immédiatement, il avait écrit cette lettre à Picquart pour le voir et le remercier de vive voix après l’avoir fait par écrit. Et si Picquart refusa de le voir, ce n’est pas parce qu’il jugeait que cette demande arrivait bien tard (« De Dreyfus, je n’ai pas de nouvelles »). Picquart savait que Dreyfus n’était pas revenu à Paris et qu’il reprenait des forces loin de la capitale. S’il ne répondit pas, c’est parce qu’il jugeait que la manière de Dreyfus de mener son combat pour la réhabilitation n’était pas la bonne, parce qu’il lui reprochait de consulter Demange dont il exigeait la mise à l’écart au profit du seul Labori et, surtout, parce qu’il était convaincu que les Dreyfus, de concert avec Waldeck-Rousseau, œuvraient pour faire passer l’amnistie qui le priverait de la justice qu’il réclamait et à laquelle il avait droit. C’est ainsi que Labori pourra écrire, dans des notes encore inédites, cette petite phrase que Picquart paraphera en marge pour marquer son accord : « Waldeck-Rousseau achèvera de tout perdre. Il assurera l’hégémonie israélite, mais il sacrifiera définitivement par l’amnistie la justice et l’honneur »… (à ce sujet, voir aussi ici)

Le roman est certes, par principe et essence, simplificateur mais n’est pas nécessairement caricatural. Caricature de Dreyfus, donc, et caricature aussi du Picquart héroïque et valeureux. Certes il eut le courage d’obéir à sa conscience et d’oser se mettre contre sa hiérarchie. Mais il est faux, comme nous le dit Harris, que l’« ordre » fut donné à Picquart de « laisse[r] Dreyfus en dehors de ça » et qu’il décida de « passer outre Boisdeffre et Gonse » (p. 237 et 238). Aucun ordre ne lui fut donné et c’est justement pour cela que Picquart s’obstina. Si un ordre lui avait été clairement et formellement donné, expliquera-t-il lui-même au procès Zola, il aurait « rempli [s]on devoir d’officier » et se « serai[t] arrêté » : « je n’avais pas l’opposition absolue de mes chefs ; je sentais que je n’étais pas en communion d’idées complète avec eux, mais ils ne me disaient pas de m’arrêter ; sans cela, j’aurais rempli mon devoir d’officier, je me serais arrêté. Je ne sais pas trop ce que j’aurais fait après…, mais je me serais arrêté. » Et encore : « […] j’obéirai toujours aux ordres de mes chefs chaque fois que je les recevrai. » Et c’est pour cela, d’ailleurs, qu’il demanda à un moment à Leblois « de ne plus [s]e mêler de cette affaire, de ne pas continuer à [s]’en occuper, tout en lui donnant la consigne d’agir si jamais [il] étai[t] menacé », c’est pour cela qu’il lui interdit de communiquer à quiconque sa correspondance avec Gonse, créant pour Scheurer-Kestner la situation impossible dans laquelle il se trouva et que Leblois ne pouvait pas lui avouer, et c’est pour cela qu’il décida de ne rien dire de ce qu’il savait au procès Zola quand il eut pu tout faire voler en éclat. Picquart fut peut-être un héros de la conscience mais ne s’occupa plus, rapidement, de Dreyfus et de sa réhabilitation. Il n’eut rapidement en effet guère d’autre préoccupation que de se protéger. L’honnêteté ne s’était pas arrêtée en route, comme l’avait écrit durement – mais assez justement –, en dernier argument, Scheurer-Kestner à Leblois pour tenter de le faire fléchir. L’honnêteté avait laissé place à la crainte et la crainte justifiait sans doute la prudence. Il n’était peut-être pas nécessaire de s’offrir en seconde victime… Les intérêts étaient donc devenus différents : Mathieu, Scheurer-Kestner voulaient libérer un innocent et le pouvaient grâce aux preuves de Picquart ; mais Picquart, lui, avait rendu les armes et ce dossier, et l’usage qu’il serait possible d’en faire, n’était plus pour lui que le moyen de ne pas devenir un autre Dreyfus qui, face à sa propre sauvegarde, n’avait plus d’importance. Il avait finalement accepté d’emporter le secret… sauf dans la tombe que ses anciens collègues et supérieurs semblaient vouloir lui destiner.

C’est ce Picquart-là qu’il eût été juste de montrer. Ce Picquart et aussi celui qui recommanda l’usage du dossier secret en 1894 et, plutôt que de nous le montrer ému par la correspondance de Lucie et Alfred à l’île du Diable, celui qui fut en charge justement de l’analyser, d’y trouver le code de correspondance que les Dreyfus étaient soupçonnés d’utiliser, et qui décidait quelle lettre pouvait être transmise et quelle autre devait être arrêté. C’est en lisant ces lettres qu’il avait confié à Gribelin : « Ah, ils veulent de la lumière, je vais leur en faire une, de lumière, moi ! ». Ce Picquart est aussi celui qui pendant l’instruction de Pellieux, l’instruction Ravary, le procès Esterhazy, le procès Zola, prit le parti de se montrer « bon soldat » parce que la promesse lui avait été faite qu’il pourrait retrouver sa place s’il savait se tenir. Il est ainsi ahurissant de le voir se révolter contre de Pellieux et décider de quitter la salle en dénonçant l’imposture (p. 356)… Il vint trois fois et partit à chaque fois quand on le lui demanda parce que la séance prenait fin… Quant à Picquart inspirateur de « J’Accuse… ! » (p. 367)…

Robert Harris nous a donc livré un très agréable roman certainement mais qui, en ce qui concerne le sujet qu’il a choisi de prendre, ne nous apportera rien de nouveau. Simplificateur à l’extrême, déformé et déformant, il ne fait que reprendre les pires fables, de l’ingrat Dreyfus au héros Picquart, et gomme aussi assez mystérieusement tout ce que fut la « collusion » comme ce que fut la responsabilité de Mercier, le « criminel en chef ». Et quand on imagine qu’il doit servir de base à un film et que le cinéma s’encombre moins encore de nuances, quand on imagine, après avoir lu la citation plus haut donnée, que ce réalisateur doit en être Polanski, on peut craindre le pire…

D., Paris, Plon, 2014, 22 €.

CRITIQUE DU FIL DE POLANSKI ICI

Charles Dreyfus nous a aimablement communiqué cette petite lettre inédite de Picquart à Dreyfus du 19 novembre 1899 qui indique bien que le capitaine ne laissa pas sans nouvelle son « sauveur ».

Ping : La réponse de Vincent Duclert à Polanski sur l'affaire Dreyfus | L'affaire Dreyfus

Ping : Un billet inédit de Picquart à Dreyfus | L'affaire Dreyfus

Ping : J’accuse de Roman Polanski | Les boggans