Sur Gallica : on clique ici

3Des images trouvées il y deux ou trois ans sur un site de vente en ligne…

Inédites et tout à fait étonnantes…

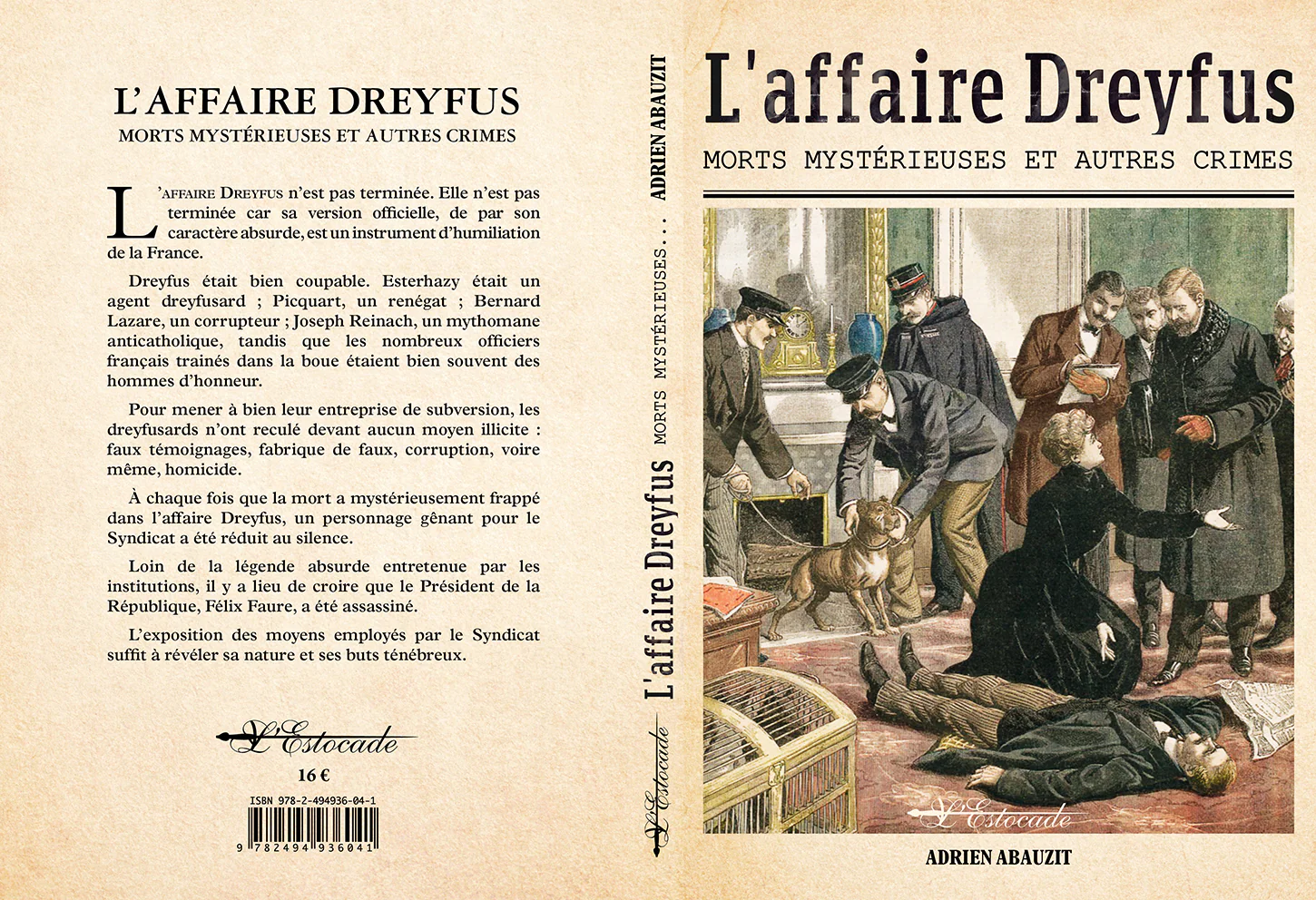

Adrien Abauzit, après un premier ouvrage pour le moins incertain (voir ici), et un deuxième, réponse pour le moins hypermétrope à nos critiques (voir ici, ici puis ici), nous en donne un troisième : L’affaire Dreyfus. Morts mystérieuses et autres crimes, en partie inspiré par Les Morts mystérieuses du petit antisémite Albert Monniot, ouvrage publié en 1918 puis à nouveau en 1934. La réponse une nouvelle fois sera longue non seulement parce qu’il y a beaucoup à dire mais encore parce que la structure du livre passe, de partie en partie et de chapitre en chapitre, d’un sujet à l’autre et que tout y mérite commentaire.

Adrien Abauzit, après un premier ouvrage pour le moins incertain (voir ici), et un deuxième, réponse pour le moins hypermétrope à nos critiques (voir ici, ici puis ici), nous en donne un troisième : L’affaire Dreyfus. Morts mystérieuses et autres crimes, en partie inspiré par Les Morts mystérieuses du petit antisémite Albert Monniot, ouvrage publié en 1918 puis à nouveau en 1934. La réponse une nouvelle fois sera longue non seulement parce qu’il y a beaucoup à dire mais encore parce que la structure du livre passe, de partie en partie et de chapitre en chapitre, d’un sujet à l’autre et que tout y mérite commentaire.

Avant de commencer à passer en revue dans l’ordre ce nouvel opus et d’y apporter nos commentaires, précisions et nécessaires et très nombreuses corrections, extrayons un exemple qui se place à la fin du déroulé et qui nous semble représentatif de l’habituelle méthode ici pratiquée. Adrien Abauzit connaît un peu, juste un peu, son sujet mais ses cruelles insuffisances ne l’empêchent aucunement non seulement de se poser en fin connaisseur mais surtout de porter des jugements sur tout et tous, et ce, invariablement, au petit bonheur. Dans sa défense habituelle de l’inénarrable Bertillon (voir ici) et ses attaques répétée contre Joseph Reinach, Adrien Abauzit se perd tout à fait. Il ne sait pas, affirme, accuse, essaie de se donner l’apparence de la scientificité et tout cela avec un ton qui se veut ironique et cinglant et qui n’est ni l’un ni l’autre. Ainsi, Adrien Abauzit croit porter l’estocade en nous disant que Reinach est un menteur inventant les faits de « toutes pièces ». Citons :

« La graphologie, c’est de l’astrologie. »

Voici la phrase que Reinach prête à Alphonse Bertillon, chef du service judicaire d’anthropométrie [sic], qu’il cherche à faire passer pour fou tout au long de sa fable. D’où Reinach tient-il cette phrase de Bertillon ? À nouveau, examinons la note de bas de page au soutien de laquelle le polémiste se moque de l’expert, si tant est bien entendu que cette note existe. Le lecteur ne sera pas surpris : il n’y a aucune note de bas de page.

Reinach, pour plaider sa cause, en est réduit à inventer des paroles à des acteurs de l’Affaire.

L’affaire Dreyfus est décidément indissociable des farces et grosses ficelles reinachiennes.

Si Adrien Abauzit avait un peu plus travaillé, s’il connaissait un peu la période et le sujet dont il parle, il aurait évité de se perdre comme il le fait ici. Et non ! Reinach n’a pas mis de note de bas de page… Et s’il ne l’a pas fait, ce n’est pas parce qu’il ment mais peut-être parce que la note en question n’était d’aucune nécessité… S’il ne l’a pas fait c’est parce que que tout le monde se souvenait, en 1901, date de la sortie en librairie de son volume, de cette sortie tonitruante de la fin de 1897 et que depuis, hilares, s’amusaient à reprendre les dreyfusards. Car bien évidemment qu’il a prononcé cette phrase, l’ahurissant Bertillon ! Comment Adrien Abauzit, qui a enfin lu la presse, et même s’il l’a lue un peu, un tout petit peu, a-t-il pu passer à côté ? On la trouve dans Le Temps, Le Figaro, Le Gaulois, Le Soleil, Le Petit Marseillais du 17 novembre, dans La Patrie, La Gazette de France, Le Moniteur universel, La Petite République du 18 novembre… et nous ne donnons ici qu’une infime sélection de la reprise de cette sortie fameuse…

Voilà toute la méthode, et le reste sera à l’avenant… Allons-y, donc, comme disait l’autre et commençons notre revue de détail, dans l’ordre exact des chapitres.

En introduction, Adrien Abauzit parle de nous et, une nouvelle fois, se satisfait de ce que nous lui ayons consacré de nombreuses pages. Nous aurions en effet « jugé opportun de lui livrer bataille » et ce faisant nous l’aurions « valid[é] […] comme un contradicteur crédible ». Nous n’avons pas jugé opportun de lui livrer bataille pour la simple raison que nous ne le considérons pas comme un adversaire. Tout d’abord, nous avons parlé de ses ouvrages comme nous parlons de tous ceux qui paraissent sur l’Affaire. Ensuite, comme nous le lui avons déjà expliqué, et qu’il a déjà oublié, nous n’avons fait, en nous intéressant à ses publications, que remplir le rôle que nous nous sommes assignés en 1994 aux termes de l’article 2 de nos statuts : « Cette association, à vocation scientifique, se veut animée par un esprit de vigilance à l’égard de la vérité historique. » Et puisqu’il la tord, cette vérité historique, nous venons la redresser. Si, aux termes de très nombreuses pages, en effet, qui montrent ce que nous pensons de son travail, Adrien Abauzit a le sentiment de se sentir crédibilisé, grand bien lui en fasse. Il suffit de lire ces nombreuses pages pour voir que si nous en parlons, puisqu’il est indiscutable qu’Adrien Abauzit existe et que ses livres aussi, nous n’accordons aucun crédit à des « démonstrations » qui montrent avant tout qu’il ne connaît que peu le sujet dont il parle et qu’il fait de l’histoire comme Procuste faisait du brigandage, en coupant ce qui gêne parce qu’il dépasse du cadre. Et le petit dernier dont il est ici question ne nous démentira pas, tant il semble gravir encore un degré d’une échelle qui semble sans fin…. Et libre enfin à Adrien Abauzit de croire que nos critiques se sont retournées contre nous, comme il l’écrit sur cette même page. La cécité n’est qu’inconvénients mais offre au moins la consolation d’imaginer la réalité telle qu’on aimerait la voir et de la voir telle qu’on se l’imagine…

L’interrogatoire de Dreyfus

Ainsi est titré le premier chapitre, ou plus exactement le chapitre 0, matérialisé par un tout à fait idoine o barré (Ø), symbole de l’ensemble vide. Adrien Abauzit donne ici le premier interrogatoire de Dreyfus à Rennes dans lequel, en un commentaire liminaire et quelques notes, il nous dit que « Dreyfus refuse de s’expliquer », que le « laconisme de ses réponses est pour le moins suspect », qu’il ment éhontément, élude les questions en ayant recours à des sophismes (un mot qu’affectionne particulièrement Adrien Abauzit), etc. Il faudrait lire ce passage (qu’on peut trouver ici) pour que chacun se fasse son idée. Nous, nous y voyons au contraire la volonté de Dreyfus de répondre le plus exactement possible, de toujours être précis, de retrouver la chronologie d’événements vieux de cinq ans (et coupés par « l’intermède » de l’île du Diable), de reconnaître ce qui est vrai et de contester ce qui est faux, de corriger aussi les imprécisions de son interlocuteur (corrections qui ne constituent aucunement des « sophismes » mais des précisions), etc.

Il est stupéfiant de voir Adrien Abauzit, et surtout parce qu’il est avocat, accuser systématiquement Dreyfus de mensonge quand il conteste un fait qu’on lui reproche et ce parce qu’un témoin de l’accusation a dit le contraire… Si la justice devait se rendre de telle manière, si l’accusation devait systématiquement dire la vérité et le prévenu mentir, les avocats ne serviraient à rien, Adrien Abauzit serait au chômage et ce serait sans doute dommage. Et c’est pourtant Adrien Abauzit, qui, p. 143 de ce livre, écrit, pour écarter le témoignage de Bruyerre, coupable de dreyfusisme : « il y a lieu de s’interroger sur la valeur probante du témoignage d’un individu de parti pris »… Passons… ce qui est valable pour les uns ne doit pas l’être pour les autres… et revenons à notre question, et à l’interrogatoire de Dreyfus. Nous ne donnerons qu’un exemple qui, encore une fois, montre la méthode (ou l’absence d’icelle) d’Adrien Abauzit. Véritable obsession, il revient sur l’histoire de la dictée dont nous avons montré déjà le peu de valeur (voir ici et ici, ctrl F : dictée) et reprend la même pauvre « preuve » qui n’en est pas une. Il a beau changer ses mots (« changer » pour « modifier »), la chose demeure la même. Dreyfus n’a pas, comme l’écrit Adrien Abauzit, « reconn[u] lui-même qu’il a[vait] changé son écriture pendant la rédaction du texte » mais, ce qui est fort différent, que son écriture avait changé. Donnons, pour une meilleure compréhension, le passage en question.

LE PRESIDENT. — Un jour, le commandant du Paty de Clam vous à fait venir au ministère sous prétexte de passer l’inspection générale. Il vous à fait écrire une lettre commençant par des choses insignifiantes, puis à un moment donné il vous a dicté, ou à peu près, le contenu du bordereau. Le commencement de cette lettre est de votre écriture ordinaire, mais à partir de l’endroit ou l’on parle du canon de 120 court, votre écriture change de caractère, elle est moins nette et moins ferme.

LE CAPITAINE DREYFUS. — Elle n’a jamais changé, mon colonel.

LE PRESIDENT. — Lorsqu’on jette un coup d’œil sur cette lettre dont voici une photographie, on constate facilement que l’écriture depuis les mots : « 1° une note sur le frein hydraulique » jusqu’à la fin est beaucoup plus grande et plus large qu’au commencement. (Le Président présente la photographie en question au capitaine Dreyfus).

LE CAPITAINE DREYFUS. — L’écriture est plus large, mon colonel.

LE PRESIDENT. — Elle change, elle est plus large, moins bien formée ; cela peut s’expliquer par une émotion…

LE CAPITAINE DREYFUS. — D’abord, je vous ferai remarquer que l’élargissement des lettres commence à « je me [sic] rappelle »; or, « je me [sic] rappelle » n’a rien qui se rapporte au bordereau.

Comme nous l’écrivions dans une précédente réponse :

Dreyfus n’a aucunement reconnu ici avoir « modifié son écriture », ce qui entend une action volontaire, moins encore d’avoir « tent[é] de modifier son écriture », ce qui aggrave la question de l’acte volontaire ! Il a reconnu qu’à tel endroit – qui d’ailleurs n’est ni celui que voit Jouaust ni celui que voit Adrien Abauzit, qui a chaussé les lunettes de Dutrait-Crozon –, non que la disposition de ses mots était différente mais que son écriture était « plus large », juste « plus large »…

Et quand bien même cette réalité – qui ne nous saute pas aux yeux – serait, en quoi cette modification dans la graphie pourrait-elle constituer « une nouvelle preuve de sa culpabilité » ? Adrien Abauzit nous le dit : « puisque cela signifie qu’il connaissait le contenu du bordereau ». Si une preuve pouvait être établie sur de telles bases, les prisons seraient pleines, elles seraient pleines d’innocents et Adrien Abauzit serait toujours au chômage…

L’assassinat de Félix Faure

Adrien Abauzit a découvert un ancien livre d’André Galabru, il l’a lu celui-là, et a été convaincu : Félix Faure a été assassiné par les dreyfusards. Syndicat d’espionnage et de trahison, syndicat d’évasion et… syndicat du crime ! Nous sommes en plein délire… Mais ne l’écartons pas ce délire, comme il mériterait de l’être d’un simple revers de main… discutons-le un peu. Avant de commencer, il est amusant de voir Adrien Abauzit qui, dans son premier volume, disqualifiait l’expert Crépieux-Jamin au motif qu’il était dentiste, foncer tête baissée dans la littérature de Galabru, ancien militaire, professeur de philosophie, employé dans l’industrie pharmaceutique et chanteur à ses heures. Adrien Abauzit a trouvé le livre de notre professeur/chanteur/marchand de médicaments « prudent et on ne peut plus rigoureux » et « particulièrement bien documenté » puisqu’il repose sur le travail qu’Adrien Abauzit n’a pas fait et ne fera pas, celui d’aller consulter les archives : « les Archives nationales, les Archives de police de la Préfecture de Paris et […] diverses archives privées ». La « démonstration » d’Adrien Abauzit, qui n’est que celle du « prudent » Galabru qu’il se contente de résumer, est la suivante : le président de la République a été empoisonné par sa maîtresse, Marguerite Steinheil, à la demande de ses amis dreyfusards et tout particulièrement de Scheurer-Kestner, et cela non seulement « en raison de son engagement antidreyfusard » mais aussi parce qu’il préparait un coup d’État avec Déroulède. Les preuves ? La thèse officielle de l’apoplexie quand les premiers soins apportés seraient ceux que l’on prodigue dans les cas d’empoisonnement, l’absence d’autopsie et l’embaumement hâtif et la présence d’une cellule d’espionnage dreyfusarde à l’Élysée !

Déjà, il faut dire pour commencer que Félix Faure ne s’est jamais « engag[é] » du côté antidreyfusard. Il ne s’est pas engagé parce que, président de la République, il ne le pouvait pas et demeura toujours, comme l’exigeait sa charge, au-dessus des partis. On sait en revanche que s’il fut longtemps convaincu de la culpabilité de Dreyfus et l’était peut-être encore à la veille de sa mort (nous l’ignorons et rien ne nous permettra de le savoir), il était, comme en témoignera à plusieurs reprises son Directeur de cabinet, Le Gall, partisan de « la révision prompte et complète ». Quant à cette histoire de coup d’État, elle ne repose que sur le témoignage d’un anonyme (et très complotiste) Quisait qui, nous dit Adrien Abauzit, était « probablement parlementaire ». Adrien Abauzit se targue, dans les premières pages de ce livre, d’avoir – enfin – utilisé la presse… Il aurait dû le faire, vraiment (trois clics sur Google), et ne pas se contenter de reprendre en les extrapolant les références fausses ou approximatives de Galabru qui parle d’un « ancien homme politique, député ou sénateur ». Quisait ne fut jamais un parlementaire mais un journaliste de L’Intransigeant (ou plus exactement une signature omnibus ; on la retrouve dans L’Intransigeant de 1905 à 1919) qui était allé voir, pour recueillir ses paroles, « un solitaire que l’on ne voit jamais aux premières ; qui paraît deux fois par an à la Chambre, les jours où il espère que le tigre dévorera le dompteur, mais qui n’en suit pas moins, d’un œil attentif, la marche de la politique et qui en connaît maints dessous » (« Le roman rouge de l’impasse Ronsin racontée par un témoin », L’Intransigeant, 18 décembre 1908). Ce solitaire – que rien ne nous présente donc comme un député ou sénateur, ancien ou probable – avait échafaudé toute une histoire, rapportée par Quisait, reprise par Galabru, et ici par Adrien Abauzit, selon laquelle Déroulède serait venu voir Faure au début de février 1899 pour lui proposer, « pendant un interrègne, [de faire] une proclamation mettant le pays en demeure de se prononcer entre l’armée nationale et ses détracteurs et une dissolution de la Chambre ». Le président aurait demandé à réfléchir et le 13 février aurait invité Déroulède à venir le revoir le 17… Faure aurait finalement accepté la proposition et aurait pour cela rédigé une proclamation (« Le roman rouge de l’impasse Ronsin racontée par un témoin », L’Intransigeant, 19 décembre 1908). Avant d’aller au fond du sujet, une petite question : ne trouvez-vous pas, Adrien Abauzit, qu’il est difficile de fonder toute la preuve sur un article de journal, de surcroît un article sous pseudonyme, et un pseudonyme omnibus, qui donne la parole à un mystérieux informateur dont personne ne saura jamais rien, ni le nom, ni la qualité ?… Un article de journal et de quel journal ? De L’Intransigeant qui, sous Rochefort ou sous Bailby, ne s’est jamais embarrassé avec la vérité ! Mais peu importe parce qu’Adrien Abauzit (ou plus exactement André Galabru) a une autre « preuve » : enfin… un autre article, plutôt, issu cette fois de L’Espérance du Peuple (de Nantes), qui parle aussi de cette proclamation, proclamation qui aurait été volée à Félix Faure (?) et dont il avait si souvent entretenu sa maîtresse. Qu’est cet article ? Un article qui contient une soi-disant lettre de Félix Faure à Marguerite Steinheil. Une lettre étonnante et qui, si elle était vraie, montrerait la légèreté, l’inconscience d’un président qui, rédigeant des proclamations de coup d’État, en entretient longuement sa maîtresse, ce qui déjà en soi serait formidable et l’est plus encore quand on sait que la maîtresse en question était liée à la famille Scheurer-Kestner… mais admettons… le cœur a ses raisons… une lettre étonnante, donc, mais surtout une lettre dont personne n’a jamais vu l’original et qui est (l’article le dit) sans signature !!! Quand on se souvient de tout ce qu’a développé Adrien Abauzit au sujet du petit bleu parce qu’il était non signé, quand on se souvient de son « coup » de la lettre à Macron dont il s’est montré si fier (voir nos précédentes réponses précitées), la chose devient plus qu’amusante… Une lettre étonnante, une lettre pour le moins douteuse mais qui a aussi, pour Adrien Abauzit, une autre importance puisqu’elle révèle qu’on avait « fait pression sur lui [Félix Faure] pour lui faire « sanctionner » une trahison ». Si Adrien Abauzit était allé vraiment voir la presse, comme il dit l’avoir fait et l’a fait un peu, un tout petit peu, il n’aurait pas fait confiance à L’Intransigeant, qu’il cite ici, et qui disait cela dans son numéro du 12 décembre. Il serait allé voir, en ligne, le numéro de L’Espérance du Peuple qui en était à l’origine, et que l’Intransigeant « résumait », et y aurait non seulement vu qu’il s’agissait d’une autre lettre (il y en a deux) que celle dont il parle (L’Espérance du Peuple du 13 décembre 1908) mais surtout que la lettre en question, la première, ne disait absolument pas ce qu’il avait appris dans L’Intransigeant, indiquant bien, si c’était nécessaire, le peu de crédit qu’il faut porter à ce journal. En effet, dans le numéro de L’Espérance du peuple du 11 décembre, on ne lit absolument pas qu’on a « fait pression sur lui [Félix Faure] pour lui faire « sanctionner » une trahison » mais, dans cette lettre extraordinairement suspecte que le journal citait en partie, que Félix Faure avait besoin de voir sa maîtresse « pour oublier quelques instants auprès de [son] petit cœur aimant cette pieuvre de la trahison dont les tentacules m’enserrent de tous les côtés et changent mes nuits en cauchemars ». Voilà qui est pour le moins bien différent…

Mais laissons la méthode qui demeure invariablement la même et venons-en au fond. Félix Faure aurait donc répondu aux instances de Déroulède et préparé un coup d’État… Tout cela est très sympathique mais n’est attesté par rien, rien d’autre que par les souvenirs d’un « témoin » demeuré inconnu et par une lettre non signée, dont l’original n’a jamais été vu par qui que ce soit, et dont l’auteur de l’article qui la citait était si peu sûr qu’il la donnait « sous toutes réserves »… Qu’en est-il alors donc ? Nous savons que Déroulède avait approché Faure une ou deux fois mais nous n’avons aucune date et rien, vraiment rien, ne nous dit que ce fût juste avant sa mort. Nous savons aussi qu’à chaque fois le président avait opposé un refus à son interlocuteur comme il l’avait fait fin 1897 quand Robert Mitchell était venu le voir, au nom de ses amis Drumont, Déroulède, Habert, Judet, Delahaye, etc., pour présenter aux législatives à venir des hommes réunis sous le drapeau plébiscitaire présidentiel afin de le faire élire président à vie. Dans son Journal, publié il y a quelques années par Bertrand Joly, Faure raconte cette entrevue et sa réponse qui fut un unique : « C’est intéressant ». Et à la suite, Faure notait :

Ces gens-là se figurent toujours qu’il est possible à un républicain de trahir la République. Ce sera peut-être une occasion de montrer au pays ce que valent les soi-disant patriotes et d’en finir une bonne fois. Pour cela il convient de les laisser marcher et il faut rester attentif à leurs agissements, mais sans se confier à personne.

Félix Faure aurait-il donc radicalement changé d’idées et de principes, entre fin 1897 et début 1899 ? Peut-être… mais ce ne sont pas les « preuves » du « prudent » André Galabru reprises par Adrien Abauzit qui nous permettront d’en être convaincus. Mais quoi qu’il en soit, nous voyons mal Faure trahir la République dont il était le représentant et la Loi dont il était le garant ; « Ma règle de conduite, c’est la Loi – Personne ne m’en fera sortir » avait-il écrit à Le Gall – de l’intérêt, encore une fois, Adrien Abauzit, de faire le travail d’archives – en septembre 1898 (lettre du 24 septembre 1898, AN 460/AP 10).

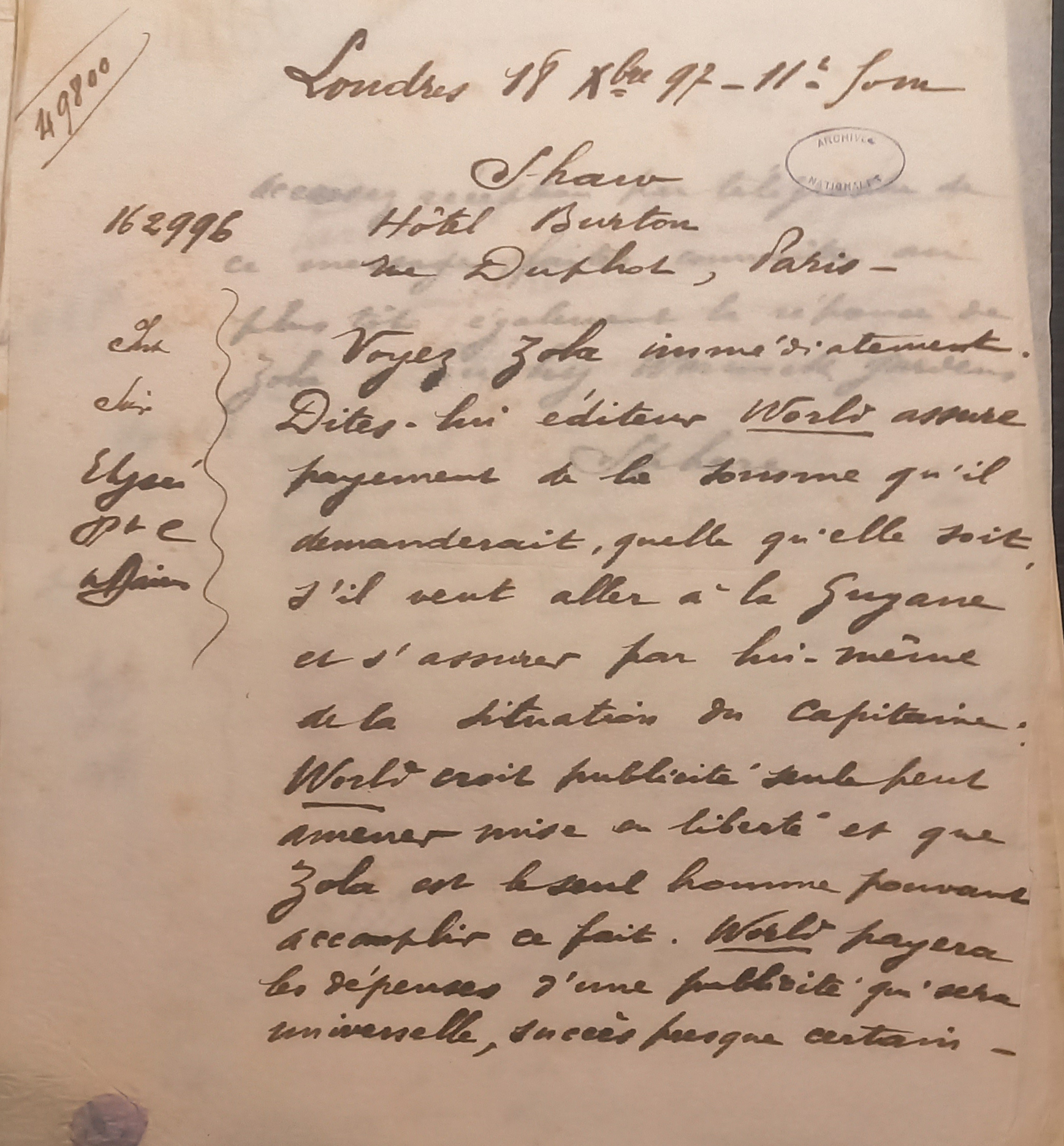

Une « preuve », Adrien Abauzit – ou encore plus exactement André Galabru – en a encore une autre, sur un autre point, relatif à cette menace qui aurait plané sur Félix Faure : une « taupe dreyfusarde » se serait introduite à l’Élysée, comme en témoigne un « document des plus intéressants » découvert par André Galabru aux Archives nationales et que, nous dit Adrien Abauzit qui affirme d’autant plus qu’il en sait moins, « les historiens dreyfusards ont préféré ne pas commenter » ! À défaut d’être dreyfusards, comme nous n’avons de cesse de le lui répéter (voir les réponses précitées), nous l’avons commenté ce fameux papier, et à deux reprises : Eric Cahm l’a fait en 1998 et Philippe Oriol en 2014 ! Adrien Abauzit n’a pas lu les « historiens dreyfusards » (qui n’ont jamais été que des historiens) et peut soutenir ce qu’il ignore non seulement parce que que personne n’ira vérifier mais encore parce que dans sa vision et sa lecture du monde les choses doivent être telles. Mais bon, passons encore et toujours et revenons au document « des plus intéressants » en question. Quel est-il ? Il s’agit d’une dépêche télégraphique signée d’un certain Sphere, en date du 18 décembre 1897 à 11h30 du matin, de Londres, et adressée à un certain Shan, demeurant à l’hôtel Burton, rue Duphot. Un document pour le moins curieux puisqu’il est sur un papier à en-tête du Service télégraphique de la Présidence et porte une seconde date, celle de son expédition, ce même 18 décembre mais à 2h25 minutes. Une dépêche qui dit :

Présidence de la

République Française

Service télégraphique

n° 162/996/45240

Expédié le 18

à 2 h 25 minutesLondres le 18 Xbre 1897

11 h 30 du matinShan, hôtel Burton

rue Duphot, Paris.Voyez Zola immédiatement. Dites-lui éditeur World assure payement de la somme qu’il demanderait, quelle qu’elle soit, s’il veut aller à la Guyane et s’assurer par lui-même de la situation du capitaine.

World croit publicité seule peut amener mise en liberté et que Zola est le seul homme pouvant accomplir ce fait.

World paiera les dépenses d’une publicité qui sera universelle : succès presque certain.

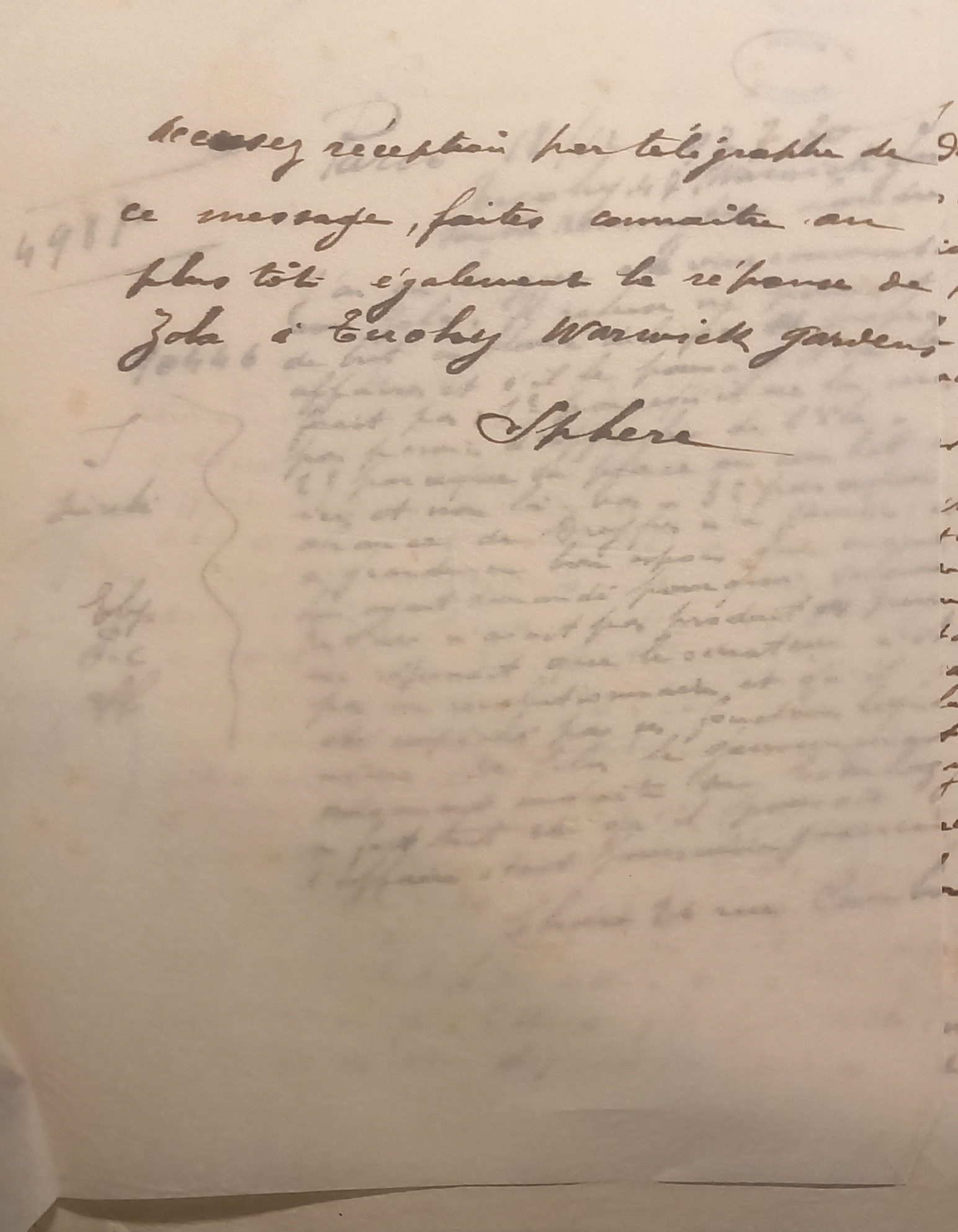

Accusez réception par télégramme de ce message. Faites connaître au plus tôt également la réponse de Zola à TUOHY, Warwick gardens.

Que lit ici Adrien Abauzit (ou plus exactement le « prudent » André Galabru) ? Citons :

Il est clair qu’une offre financière est faite à Zola par un agent dreyfusard, probablement pour qu’il publie son futur torchon, J’Accuse. Le payeur serait un éditeur anglais, « World ». Il y avait donc une taupe dreyfusarde à l’Élysée et Félix Faure avait raison de se sentir épié.

Quel scoop ! Et quelle démonstration de ce qu’on peut arriver à faire dire à un document quand on a besoin qu’il serve le propos… Soyons sérieux et interrogeons-nous sur ce qu’est réellement ce « document des plus intéressants » et, comme se le demande Adrien Abauzit, après nous avoir infligé avec assurance et sans le moindre début de preuve son histoire d’« agent dreyfusard » et de financement du « J’Accuse… ! » :

Qui est Sphère ? Qui est World ? Qui est TOUHY [sic] ? Quel est le rôle, s’il en a un de Sphère dans les événements de février 1899 [ la mort de Félix Faure] ?

Aidons donc Adrien Abauzit qui, à vrai dire, s’il travaillait un peu plus, aurait pu trouver seul ce que nous allons lui expliquer. Déjà, il est extraordinaire que, suivant docilement le « prudent » Galabru, il ne se pose aucune question, ne s’interroge aucunement sur un papier à double entête (Présidence de la République et Londres) et portant deux dates (18 décembre 1897 11h30 et 18 décembre 1897 2h25). C’est pour le moins curieux, pourtant… Cette anomalie aurait dû normalement l’intriguer et l’inviter à réfléchir. Elle aurait peut-être même pu lui faire comprendre non seulement de quoi il s’agissait mais surtout que son prédécesseur sombrait dans le grotesque et qu’il aurait eu intérêt à l’y laisser. Mais à quoi bon réfléchir puisque Galabru l’a fait pour lui et que le résultat auquel il arrive sert le refrain qu’il a envie d’entendre et de reprendre. Si Adrien Abauzit avait lu les historiens « dreyfusards » (qui n’ont jamais été que des historiens) que nous évoquions, s’il avait lu Maurice Baumont, qui évoque la question World, peut-être aurait-il pu éviter le ridicule dans lequel, à son tour, il s’enfonce ici avec des airs de triomphe. Mais s’il les avait lu, il n’en aurait rien tiré puisque par définition, aux yeux d’Adrien Abauzit, les historiens « dreyfusards » mentent puisqu’ils sont les pions du grrrand complot républicain et anti-français. À défaut de lire, Adrien Abauzit aurait gagné, aussi, à se concentrer sur le texte qu’il cite et à en essayer d’en comprendre ce qu’il dit et non ce qu’il avait envie – et besoin – d’y trouver. Expliquons-nous… et expliquons lui. Pour commencer, le World, ou New York World, n’a jamais été un éditeur anglais… Il suffit d’interroger Google pour le savoir. Le World est un journal américain, un journal de la presse dite « jaune », qui appartenait au célèbre Joseph Pulitzer. Situé à New York, ce World avait aussi des bureaux sur le vieux continent, à Londres, et plus précisément à South Kensington, au 47, Warwick Gardens (tiens, tiens), Dans sa course effrénée à la publicité pour supplanter son concurrent, le New York Journal de Hearst, le New York World eut en effet le projet de faire interviewer Dreyfus à l’île du Diable et c’est pour cela, comme le dit le texte – la chose y est dite en toutes lettres ! ; comment peut-on y lire autre chose ? – qu’il avait pensé à Zola et qu’il était prêt pour cela – et non pour qu’il écrive son « J’Accuse… ! » (allons donc !) – à payer ce que demanderait l’auteur de Germinal. À en croire le World lui-même, Zola refusa la proposition. En effet, le World, dans son numéro du 16 janvier, publia un : « France refuses to allow Zola to see Dreyfus for the World », qui explique toute l’histoire (nous le donnons en traduction ; on trouvera le texte original dans Eric Cahm, « L’affaire Dreyfus dans la « presse jaune » américaine en janvier 1898 : deux interviews, avec Zola et Lucie Dreyfus », Bulletin de la SihaD, n° 4, hiver 1997-1998, p. 25-26) :

Le gouvernement français a refusé au World d’envoyer un de ses correspondants – un homme de renommée internationale – en Guyane pour voir Dreyfus.

La défense par Émile Zola du condamné de l’Île du Diable a fait de lui l’homme dont on parle le plus en Europe. C’est dans son interview au World en novembre que Zola a lancé un défi au gouvernement français de rendre publiques les preuves sur la base desquelles le capitaine Dreyfus a été condamné. Cette interview, retransmise à Paris par le World, a irrité le gouvernement français contre Zola. Zola est devenu le champion français de la « Publicité » – le mot d’ordre du World– contre les secrets officiels et l’étouffement militaire.

Le World a alors demandé au gouvernement français d’envoyer un journaliste [interviewer] Dreyfus sur l’île du Diable, en Guyane française, pour obtenir sa propre histoire. Le gouvernement, craignant la publicité, a refusé. M. Zola fut alors invité à se rendre en Guyane comme envoyé spécial du World. Sa réponse fut : « Je suis profondément redevable au World. Il défend les opprimés du monde entier, mais je mènerai plus efficacement la lutte à Paris. Personne ne peut approcher Dreyfus avec les restrictions actuelles. Voir Dreyfus serait impossible… Il est trop bien gardé, et d’ailleurs ce n’est pas nécessaire, la bataille sera gagnée ici. »

Une histoire toute simple et bien loin des fantasmes du « prudent » André Galabru que reprend Adrien Abauzit. Mais continuons. Le même Galabru écrit :

[…] tout cela fut suffisamment peu avouable pour nécessiter des prudences de Sioux, comme l’utilisation de noms de codes (Shan, Tuohy, « Sphère » dont on n’aurait pas usé s’il n’y avait pas eu « montage ».

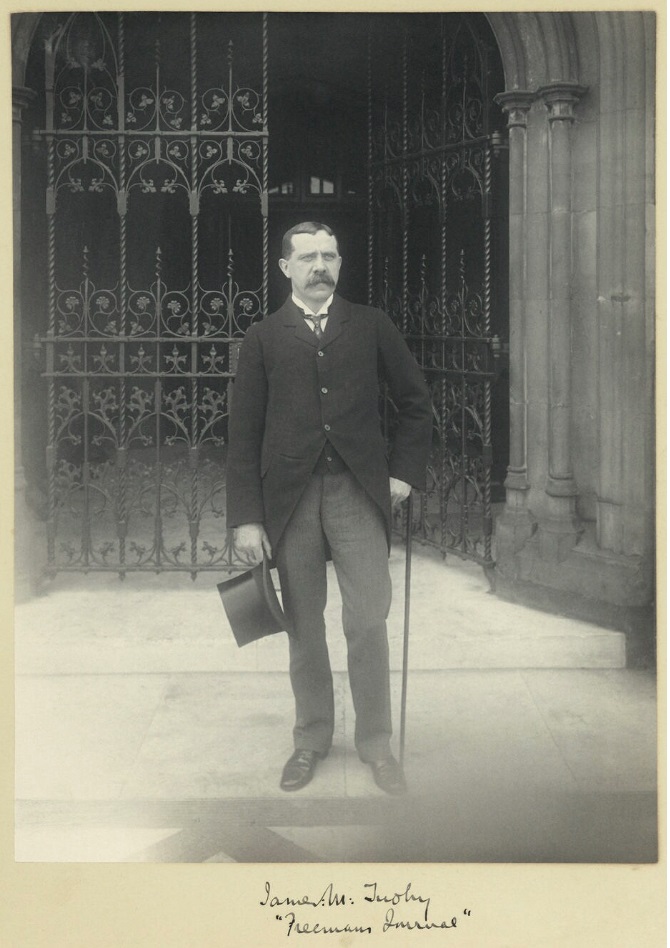

Adrien Abauzit s’est contenté d’en rester là, prenant pour parole d’évangile les insuffisances et le délire de son « prudent » prédécesseur. Nous connaissions le World mais nous ne connaissions pas Tuohy qu’il nous a fallu à peu près 10 secondes et un unique clic sur Google pour le retrouver. James Mark Tuohy (1857-1923), journaliste irlandais, était le directeur européen du World (il l’était depuis le début de 1897 et le sera jusqu’à 1923) et donc le locataire du 47, Warwick Gardens. 10 seconde pour le retrouver et trouver même une photographie le représentant :

Shaun maintenant. Si Adrien Abauzit était allé voir aux AN le document au lieu de se contenter de le reprendre de Galabru, il aurait pu déjà constater que la cote qu’il reprend de Galabru est fausse, que l’heure y figurant n’est pas « 11h30 du matin » mais « 11h50 du m[atin] » mais surtout il aurait lu Shaw et non Shaun. Plus parfait pseudonyme encore ? Non. Shaw a bien existé, il se prénommait Stanley et signera en 1913 une biographie de Guillaume II. En 1897, il était correspondant en France de divers journaux américain, dont le World et l’Anglo-american annual, aux bureaux parisiens duquel il faisait habituellement adresser son courrier (on le verra à la suite), 26, rue Cambon. Sphere, lui, nous demeure inconnu mais il n’est pas douteux qu’il était un administratif du World à Londres….

Cela dit, il demeure une question, la question que n’a pas pensé à se poser Adrien Abauzit : comment une dépêche envoyée de Londres tel jour à « 11h50 du matin » peut-elle se retrouver sur un papier à entête du Service télégraphique de la Présidence et donnée comme ayant été envoyé à « 2h25 minutes » ? Cette question Adrien Abauzit n’a pas eu besoin de se la poser puisque le « prudent » Galabru (dans un autre ouvrage, Variations sur l’Affaire, qu’Adrien Abauzit ne mentionne pas) en a la réponse :

L’heure du télégramme, 2h25, laisse supposer que l’auteur a dû attendre d’être seul et à l’abri des regards pour envoyer son message. Cela signifie qu’il craignait d’être surpris par l’entourage du Président.

Passons sur le fait absolument extraordinaire qui serait que cette hypothétique « taupe » de l’Élysée, ayant un message pour le moins compromettant à envoyer (l’embauchage de Zola, tout de même !), l’aurait fait du service télégraphique de l’Élysée et pas de n’importe quel bureau de poste ? Impossible ! nous dirait Adrien Abauzit puisque les bureaux de poste sont fermés à 2h25… en pleine nuit ! Entendu… Admettons que notre « taupe » ait été pressée et que s’imposait à elle l’absolue nécessité d’envoyer sa dépêche à l’heure où dort le bourgeois… Admettons cela… Mais pourquoi ce 2h25 serait-il le matin ? Contrairement à ce que semble croire Adrien Abauzit – qui nous prouve un peu plus à chaque page qu’il connaît bien peu la période dont il parle –, 2h25 minutes peut tout aussi bien être le matin que l’après-midi. Si Adrien Abauzit s’était un peu renseigné, il saurait que personne à l’époque n’utilisait le système horaire sur 24 heures comme nous le faisons aujourd’hui. À la fin du XIXe siècle, quand on donnait l’heure, on le faisait comme le font les cadrans des montres et des horloges, de 1 à 12 pour le matin et de 1 à 12 pour l’après-midi. Personne ne disait à l’époque 14h25 ; on disait 2h25 (ou 2h25 de l’après-midi ou, plus souvent encore, du soir) ! Mais de toute façon la chose importe peu puisque ce 2h25 de l’après-midi s’impose par la logique et il suffit de réfléchir dix secondes pour s’en apercevoir. Comment, sinon, expliquer qu’une dépêche datée du 18 décembre à « 11h50 du matin » ait pu être envoyée (ou réceptionnée, on le verra) à « 2h25 minutes » ce même matin, soit 9 heures avant ? Il est évident qu’elle a été envoyée (ou réceptionnée, on le verra), de la Présidence, à « 2h25 minutes » de l’après-midi, soit 3 heures après son envoi de Londres et donc à un moment où tout le monde était présent, à un moment où si son auteur avait été la « taupe » imaginaire du couple Galabru/Adrien Abauzit, elle se serait pour le moins « grillée ». Mais si nous nous amusons ici à discuter pour montrer comment celui qui veut voir ce qu’il veut voir arrive à le voir, il suffit de revenir au document pour clore la question. Si Adrien Abauzit ne se contentait pas de compiler et travaillait sur les archives, comme l’historien qu’il prétend être, il aurait pu – il aurait dû – aller aux Archives Nationales et consulter le document en question. Il aurait pu voir que le « rigoureux » Galabru ne s’est pas trompé uniquement sur la cote, sur l’heure, sur le nom de Shaw mais qu’il a aussi oublié le détail qui importe à propos de cette question précise. Il n’y est pas écrit « 2h25 minutes » mais « 2h25 minutes du s[oir]» [la consultation étant soumise à autorisation spéciale des ayants-droit, la publication n’est pas permise, raison pour laquelle nous ne le donnons pas en reproduction]. De même, si Adrien Abauzit travaillait comme doit le faire celui qui prétend faire de l’histoire et allait voir les documents au lieu de les emprunter sans vérification aux autres, il aurait aussi pu consulter la liasse F7/12473 aux mêmes Archives nationales. Il aurait pu y retrouver le fameux document sous sa forme première :

Ainsi, il aurait pu y voir le n° d’ordre de la dépêche (162996 ; repris sur la dépêche à entête de la Présidence) et y voir, en annotation marginale, les copies envoyées (dont l’Élysée)… Car si Adrien Abauzit, qui se targue aussi d’avoir lu les procédures, les avait vraiment lues, ou jusqu’au bout, il aurait compris ce qu’expliquait Chamoin à l’occasion de la seconde révision :

[…] suivant les habitudes encore, on en envoyait une copie ou un décalque à chacune des administrations que cela pouvait intéresser. Cela se fait pour tous les télégrammes intéressant soit la sûreté de l’État, soit des personnages diplomatiques un peu importants ; cela se fait pour beaucoup de télégrammes de la presse. C’est ainsi que vous voyez arriver au Ministère de l’intérieur d’abord la plus grande partie de ces télégrammes, et d’autres à l’Elysée dont l’officier de service prend connaissance et qu’il signale au Président de la République.

Tout devient simple : une dépêche a été envoyée de Londres, à 11h du matin, par un certain Sphere, probablement administratif au World, à Stanley Shaw, correspondant parisien du journal, dans l’hôtel où il était descendu. Un télégramme qui l’invitait à prendre contact avec Zola pour lui proposer de partir pour la Guyane interviewer Dreyfus et, ensuite, à contacter le directeur européen du journal à Londres pour lui donner la réponse de l’écrivain. Les Postes et Télégraphes ont alors, suivant les habitudes, envoyé une copie à l’Intérieur, à la Sûreté et à la Présidence et ce à 2h25 de l’après-midi. À la présidence, le papier à entête habituel a été utilisé pour transmission au Président, papier sur lequel a été remplie la partie imprimée servant à marquer l’expédition (« expédié le ………. / à …. h. …… minutes du …. ») qui ici permettait de noter l’heure de réception. C’est cette copie que nous connaissons et qu’Adrien Abauzit a exhumé en la récupérant, sans la moindre vérification, chez le « prudent » André Galabru.

Toutefois – et continuons à faire le travail que ne fait pas Adrien Abauzit –, on peut se demander les raisons pour lesquelles cette dépêche a été transmise à la Présidence ? Si, encore une fois, Adrien Abauzit avait un peu plus travaillé, il aurait pu, aux ANOM cette fois, découvrir une correspondance qui lui aurait donné une réponse raisonnable… une réponse qu’il aurait même pu trouver – puisqu’il semble qu’il n’aime pas aller travailler sur les sources premières et préfère les sources secondaires – en lisant un tout petit peu, juste quelques lignes d’une page du livre de Maurice Baumont. Voici l’histoire : quelques jours avant cette dépêche, le 7 décembre, les Colonies avaient communiqué auprès des Affaires étrangères pour qu’ils se renseignassent à propos d’un certain Bastillac qu’un rapport de police du 26 novembre, le présentant comme ayant appartenu « au journal juif […] The World », donnait comme étant la cheville ouvrière d’un projet d’enlèvement de Dreyfus initié par « le directeur juif du « World » ». Lisant cela, Adrien Abauzit aurait sans doute été heureux mais, s’il ne s’était pas contenté de cela, aurait été finalement déçu en découvrant, quelques feuillets plus loin, un rapport du 18 décembre de Charpentier, gérant du Consulat général de France à New York, qui pouvait certifier qu’il s’agissait d’une fausse information, que Bastillac était « tout à fait inconnu au « World » », qu’il n’y avait « jamais collaboré », ni à New York ni comme correspondant à l’étranger. Et quant à cette histoire d’enlèvement, le Charpentier en question pouvait certifier, le tenant d’une « personne » sûre, que tout cela n’était que fantasme. Nous avons notre explication : branle-bas de combat autour du World et de ce projet imaginaire d’évasion et il est clair que tout ce que la France comptait de services susceptibles de renseigner colligeait tout ce qui avait trait au journal américain et que fut, dans cette optique, intercepté et transmis, comme en voulait l’usage, à diverses administration dont la Présidence le document « passionnant » évoqué, et ce le jour même où arrivait un rapport qui dégageait le World de toutes les responsabilités dans lesquelles l’avaient engagé les bavardages du dénommé Bastillac (qui semble d’ailleurs s’être appelé de Bastiac)…

Maintenant, continuons encore à faire le travail que ne fait pas Adrien Abauzit et poussons la question pour nous demander ce qu’il en fut de cette proposition faite à Zola. Si Adrien Abauzit essayait d’adopter les méthodes des historiens, et s’il avait voulu aller au bout de son sujet, il aurait trouvé, dans la presse qu’il affirme pourtant avoir dépouillée, cette interview de Robert Sherard à La Libre Parole du 5 février dans laquelle cet antidreyfusard anglais, antisémite bon teint, salarié du New York journal concurrent, certifiait que Zola n’avait jamais été contacté par le World et que tout cela n’était qu’une invention du « journal du Juif Pulitzer » ? Et pourtant… Retournons aux AN voir la liasse précédemment évoquée et lisons deux documents, eux vraiment passionnants. Le premier est la réponse de Stanley Shaw à Sphere, nouvelle dépêche interceptée par les Postes et Télégraphes et transmise à la Sûreté (pas à l’Élysée cette fois) :

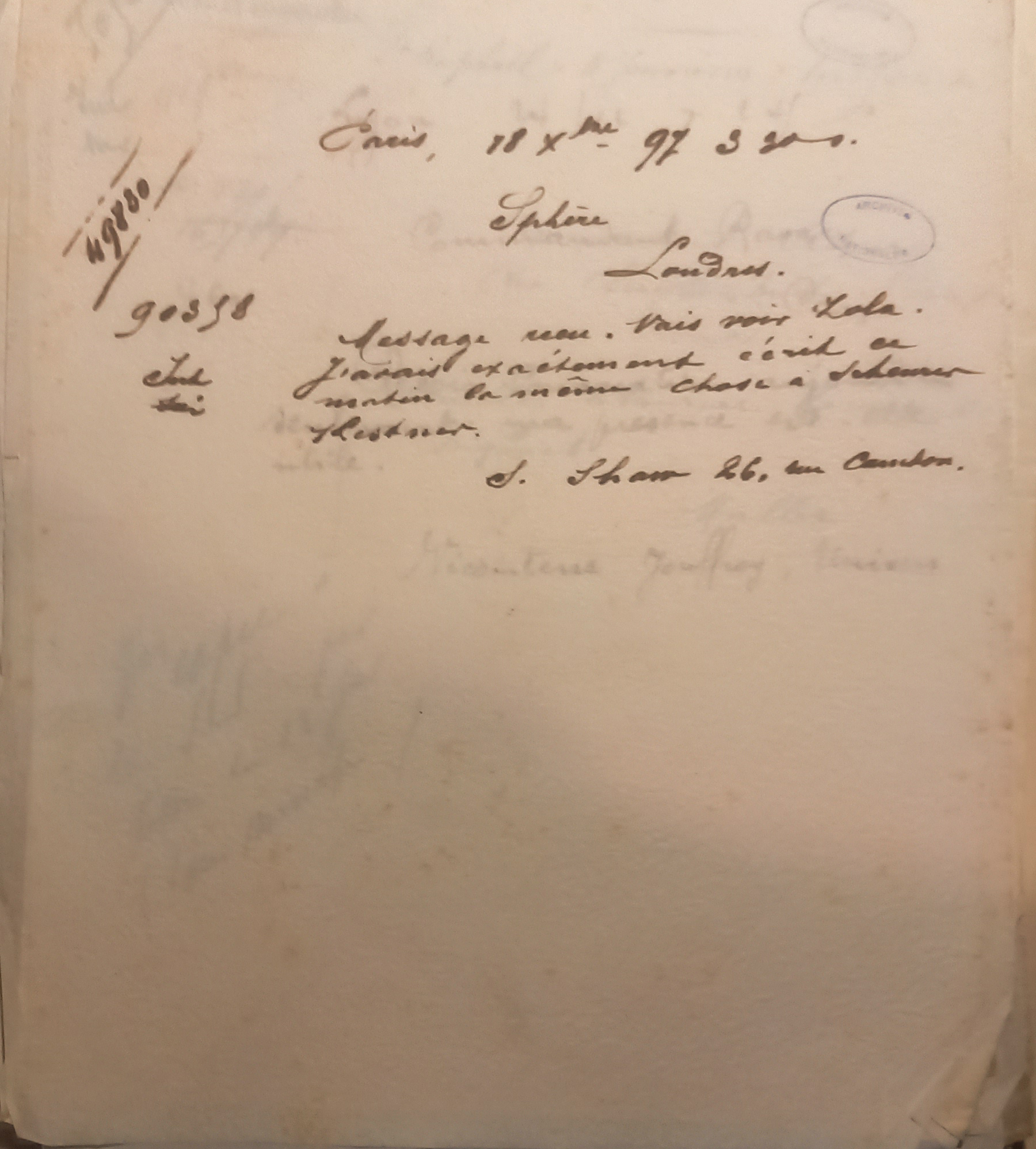

Paris, 18bre 97 3 30 / Sphere / Londres Message reçu. Vais voir Zola. J’avais exactement écrit ce matin la même chose à Scheurer. / S. Shaw, 26 rue Cambon

La seconde est plus intéressante encore et nous en donnerons à la suite (non en légende) la transcription.

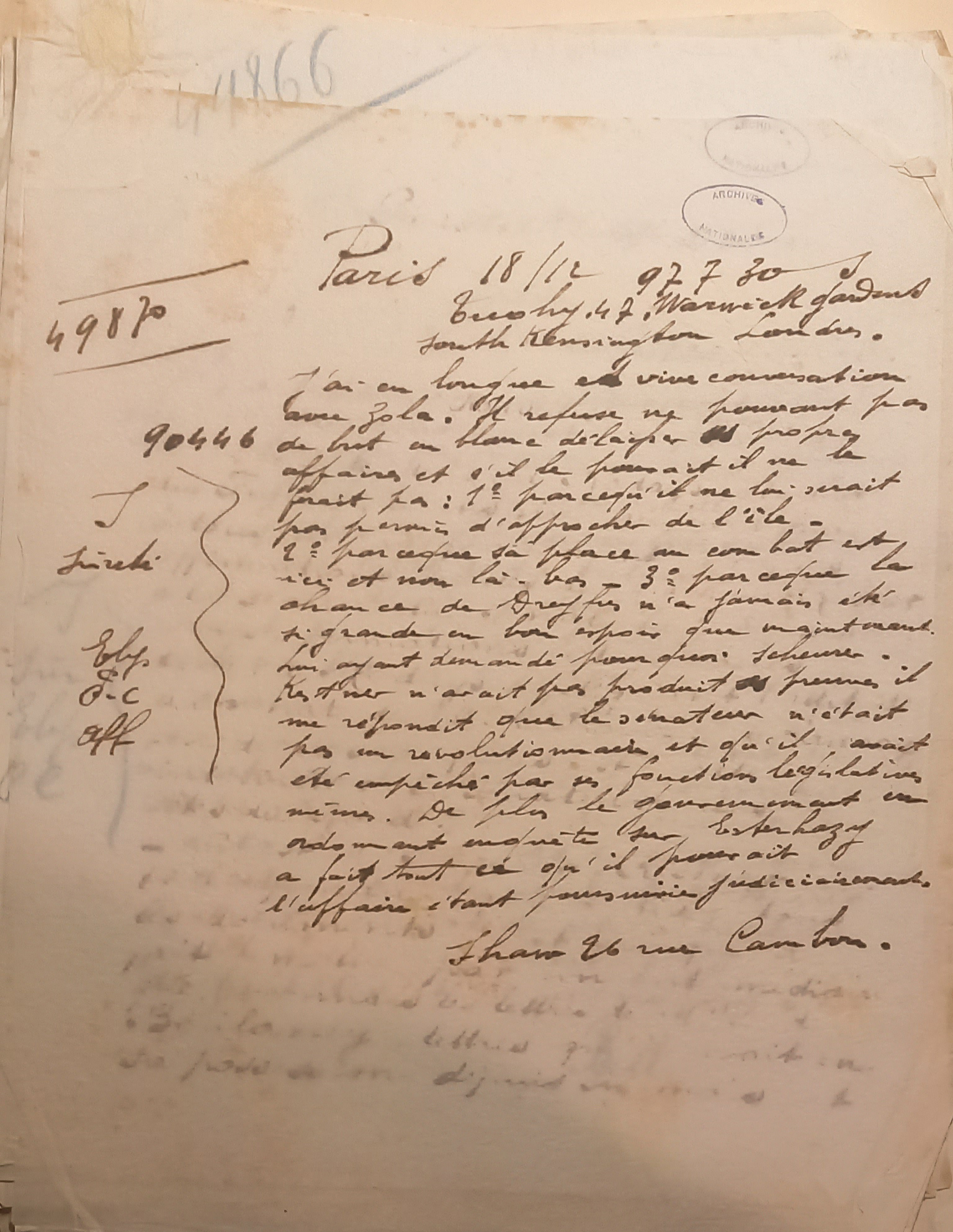

Paris 18/12 97 7 30

Tuohy, 47, Warwick gardens south Kensington Londres.

J’ai eu une longue et vive conversation avec Zola. Il refuse ne pouvant pas de but en blanc délaisser ses propres affaires et s’il le pouvait il ne le ferait pas : 1° parce qu’il ne lui serait pas permis d’approcher de l’île –

2° parce que sa place au combat est ici et non là-bas – 3° parce que la chance de Dreyfus n’a jamais été si grande en bon espoir que maintenant.

Lui ayant demandé pourquoi Scheurer-Kestner n’avait pas produit ses preuves, il me répondit que le sénateur n’était pas un révolutionnaire et qu’il avait été empêché par ses fonctions législatives mêmes. De plus, le gouvernement en ordonnant enquête sur Esterhazy a fait tout ce qu’il pouvait l’affaire étant poursuivie judiciairement.

Shaw, 26 rue Cambon.

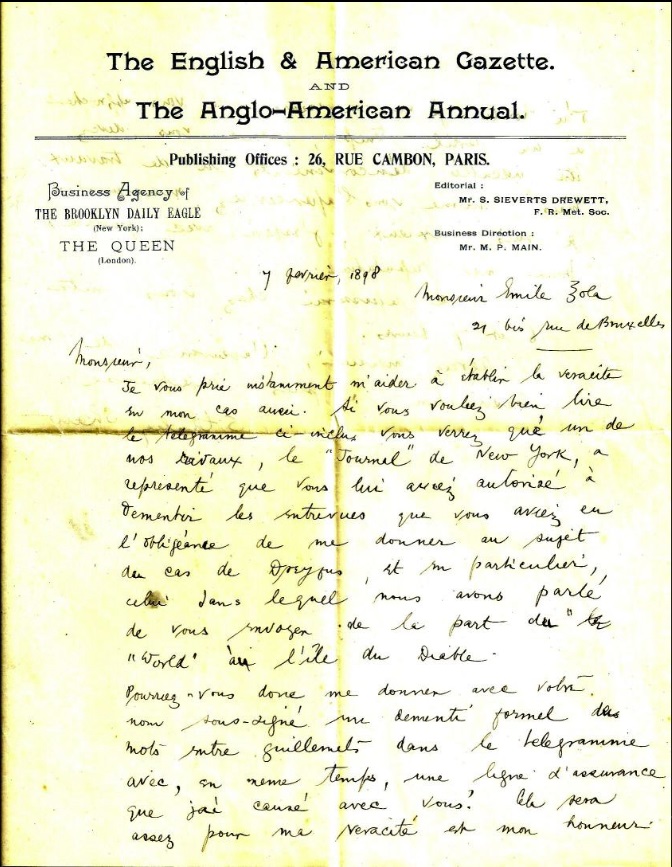

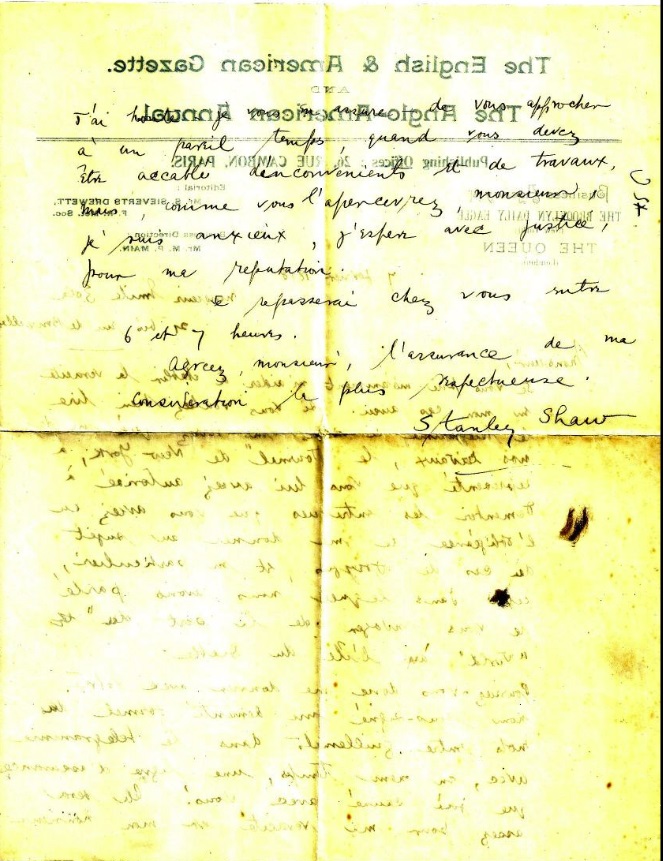

Ce que Sherard avait dit à La Libre Parole, il le fera imprimer dans le New York journal. C’est pour cela que quelques jours après, Stanley Shaw écrira à Zola pour lui demander de le soutenir. Citons cette lettre qu’Adrien Abauzit aurait pu voir, de chez lui (puisqu’il ne semble pas aimer se déplacer), en allant sur CORREZ – Édition des lettres internationales adressées à Émile Zola :

Quel crédit peut-on accorder aux travaux d’Adrien Abauzit après cette petite démonstration de ce qu’est le travail d’un historien ? Car étonnante est cette méthode de nos « historiens » antidreyfusards (parce que si nous ne sommes pas des historiens dreyfusards eux, en nous désignant comme tels, affirment leur anachronique antidreyfusisme) qui nous montre bien comment on peut faire dire n’importe quoi à n’importe quoi, contre toute évidence, contre toute logique, et cela en jouant sur l’ignorance des lecteurs qui prendront pour argent comptant les montages fumeux nécessaires non à l’histoire, qui n’est plus convoquée ici si tant est qu’elle l’ait un jour été, mais à la cause à défendre…

Si toutes les « preuves » d’Adrien Abauzit (ou d’André Galabru) s’écroulent les unes après les autres, demeurent toutefois la question de la mort de Félix Faure et celle des soins qui lui furent prodigués, soins inadéquats dans les cas d’apoplexie et particulièrement recommandés dans ceux d’empoisonnement. La chose serait à vérifier mais nous ne le ferons pas, la lecture des traités de médecine nous rebutant tout à fait. Mais si cela est vrai, si en effet les soins apportés à Félix Faure étaient de ceux que l’on pratiquait habituellement dans les cas d’empoisonnement, ne peut-on tenter une simple explication ? Faure, la chose est connue, pour stimuler et satisfaire ses insatiables appétits prenait de la cantharide, aphrodisiaque réputé puissant et qui ne semble jamais l’avoir été mais dont la surdose est mortelle… N’a-t-il pas simplement, ce fameux jour, abusé de son « remède d’amour » ? Et on comprendrait alors bien pourquoi on parla officiellement d’apoplexie, façon convenable d’expliquer la mort subite d’un président de la République, et plus convenable en tout cas qu’une overdose causée par un proto-viagra !

Pour faire passer l’idée que le fameux Syndicat fut aussi celui du crime, il faudra d’autres preuves que ces coupures de presse, ces témoignages anonymes, ses lettres suspectes et anonymes que personne n’a jamais vues, ces dépêches télégraphiques montées en épingle quand elles ne sont rien du tout, ces erreurs de lecture et de compréhension… et il faudra plus aussi qu’un autre témoignage, celui du « prudent » André Galabru, obtenu d’une arrière-petite-fille de Félix Faure qui le tenait de son père qui le tenait de Maurice Martin-du-Gard qui semblait le tenir d’un quelconque allemand qui avait mis la main sur les archives d’une loge maçonnique… Et il faudra plus enfin que l’avis, qui n’engageait que lui, du général Estienne, qui avait confié sa conviction en 1920 à un monsieur, qui avant de disparaître l’avait confié à son fils, qui l’avait confié à André Galabru…. L’homme qui a vu l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours…

Les Cinq morts mystérieuses

Il est vrai que les décès de Laurenceau, de d’Attel, de Lemercier-Picard, de Chaulin-Servinière et de Syveton sont, dans leurs circonstances, extraordinaires. Mais de là à en faire des assassinats dreyfusards… et de là à le faire avec aucun commencement de début de preuves, juste sur une hypothèse et sur la base d’un pauvre système : leur mort est mystérieuse, ils sont antidreyfusards, donc ils ont été assassinés… Et s’ils le sont, extraordinaires, ces décès, ils le sont tout autant que ceux d’Henry, du commandant Bayle ou de Zola qui ne furent certainement pas assassinés par les dreyfusards même si l’inénarrable – quoique prudent – Galabru, dans son second ouvrage (Variations sur l’Affaire), nous explique, semble-t-il en y croyant, que Zola fut assassiné par « ceux qui, étant au pouvoir, avaient le plus à craindre d’un témoin au courant de pas mal de choses touchant l’Affaire et la mort de Félix Faure » !!!! En termes de prudence on a vu plus prudent…

Nous n’allons pas prendre ici ces décès un à un ; la démonstration serait longue, fastidieuse et à vrai dire d’un intérêt relatif. Nous n’en prendrons qu’un : celui de d’Attel. On se souvient que ce témoin des pseudo-aveux fut retrouvé mort, dans un compartiment de train, en octobre 1895. Les dreyfusards l’auraient donc assassiné et ce qui est extraordinaire c’est qu’ils l’auraient assassiné à un moment où ils n’existaient pas. Car en effet, qui était dreyfusard en 1895 ? La famille Dreyfus, Forzinetti et Bernard Lazare. C’est tout ! et il serait extraordinaire qu’un de ceux-là aient tué un « témoin » des soi-disant « aveux » à un moment où les soi-disant « aveux » ne représentaient rien du tout. L’affaire des « aveux » était sortie au lendemain de la dégradation et s’était aussitôt évanouie dans l’air. Ce n’est qu’à partir d’octobre 1897 que les aveux deviendront un des fondements de l’accusation ! Faut-il, pour rappeler à Adrien Abauzit ce qu’il oublie, ou lui expliquer ce qu’il ignore, dire ce que furent ces fameux aveux dont les quelques rapports rédigés immédiatement après la dégradation sont pour le moins troublants ? Faut-il rappeler celui de Lebrun Renaud (qui s’écrit bien comme ça et non comme l’écrit Adrien Abauzit en corrigeant avec assurance ce qu’il croit être une faute ; voir note 58, p. 66), qui, consignant son service, les heures d’arrivée et de fin, se contenta, dans la colonne « observations », de porter un simple : « Rien à signaler » ? Curieux, après avoir reçu des aveux… Faut-il rappeler celui du commandant Guérin, qui avait été mis à disposition du général Darras pour la parade, et qui faisant à son tour son rapport au général Saussier, se contenta d’écrire dans son télégramme : « Parade terminée, Dreyfus a protesté de son innocence et a crié : Vive la France ! Pas d’autre incident » ? Curieux encore… Faut-il rappeler l’état signalétique de Dreyfus, repris par Le Matin daté du 5, et qui concluait toute l’affaire d’un simple : « Dreyfus n’a exprimé aucun regret, fait aucun aveu, malgré les preuves irrécusables de sa trahison ; en conséquence il doit être traité comme un malfaiteur endurci tout à fait indigne de pitié » ?

Quant à dire que la mort de Chaulin-Servinière, lui aussi vecteur des fameux aveux, permettait de se débarrasser d’un témoin gênant tout en envoyant « au passage un message aux membres de la classe politique susceptibles de vouloir s’engager du mauvais côté », c’est aller bien vite en besogne et prendre ses rêves pour la réalité. Sur les 581 députés de 1898, il y avait en tout et pour tout un dreyfusard déclaré : Joseph Reinach… Du coup, si l’idée était de passer un message, il semble qu’il ne fut guère entendu ! Il en restait encore 579 à assassiner ! Quant à l’empoisonnement de Krantz, il est tout aussi extraordinaire. Officiellement, l’utilisation d’une casserole mal rétamée avait été à l’origine du malaise qui avait frappé le ministre et sa famille et les avait obligés à garder la chambre quelques jours. S’il s’était agi d’un empoisonnement de l’extraordinaire syndicat du crime, il eût été bien mal venu de le faire à ce moment-là. Krantz n’était plus ministre et ne le serait plus puisqu’on savait depuis quelques jours qu’il avait refusé les propositions qui lui avaient été faites. Pourquoi, s’il avait existé, ce syndicat du crime, aurait-il alors tenté de se débarrasser d’un homme précisément à un moment où il n’avait plus aucun pouvoir ? Et si Krantz était en effet agacé par la campagne dreyfusarde, s’il croyait probablement Dreyfus coupable, s’il n’était pas partisan de la révision, il était aussi convaincu de la lourde responsabilité des grands chefs et avait peu avant fait incarcérer Du Paty et avait sanctionné Cuignet… Pour La Libre Parole, il n’était que « l’extraordinaire ministre de la Guerre qui n’a de sympathies que pour les insulteurs de l’armée » (Drumont, « Récit succinct mais exact de ce qui s’est passé à Grenoble », 22 mai 1899)… Qui aurait donc eu le plus intérêt à se débarrasser de lui, dans ce monde criminel que se plaît à rêver Adrien Abauzit ?

Et je me demande bien pourquoi Adrien Abauzit n’a pas ajouté dans sa liste le lieutenant-colonel Henry ? Mais non bien sûr puisque les dreyfusards n’auraient pu le tuer dans sa cellule. Elle est bien mystérieuse, pourtant, la mort de ce lampiste, retrouvé sans vie dans sa cellule, la gorge tranchée, un rasoir fermé dans sa main gauche, lui qui était droitier ?

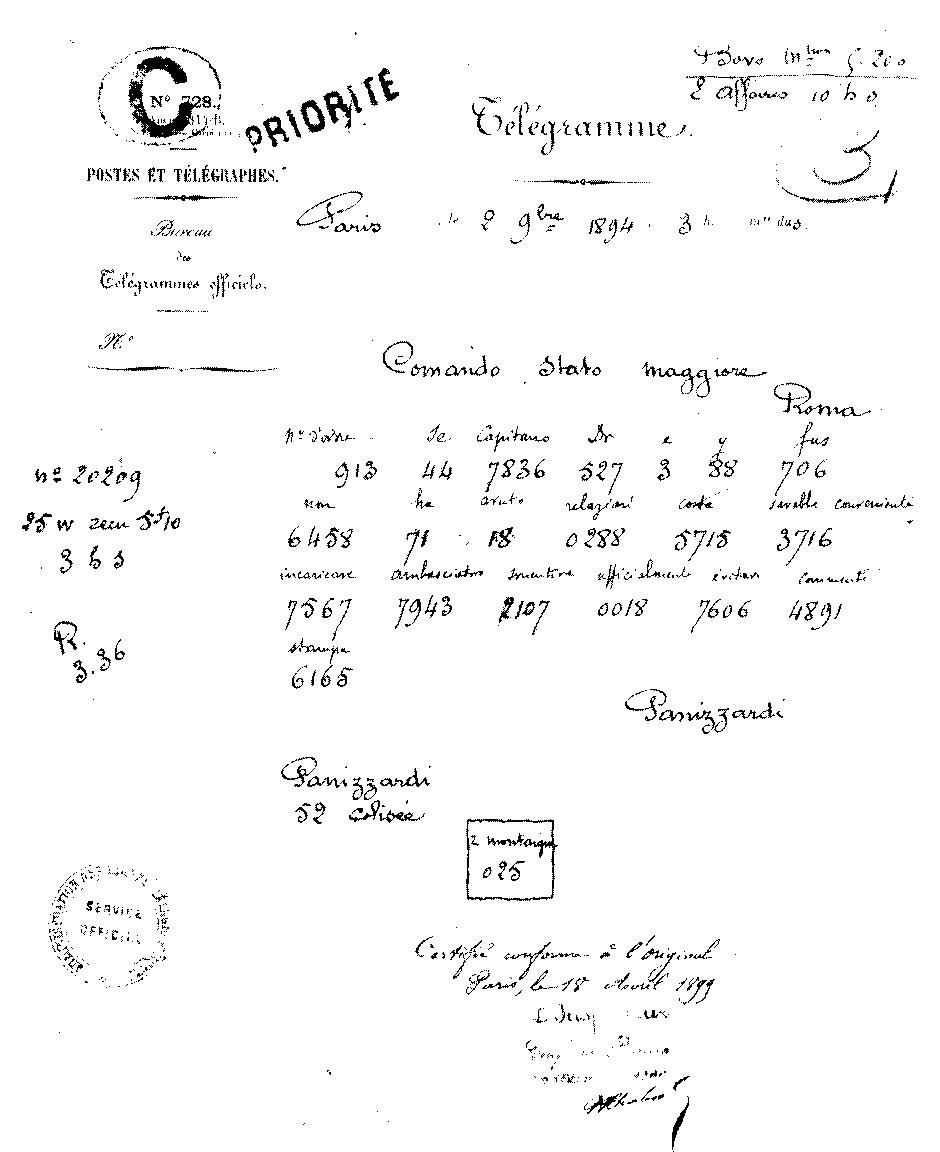

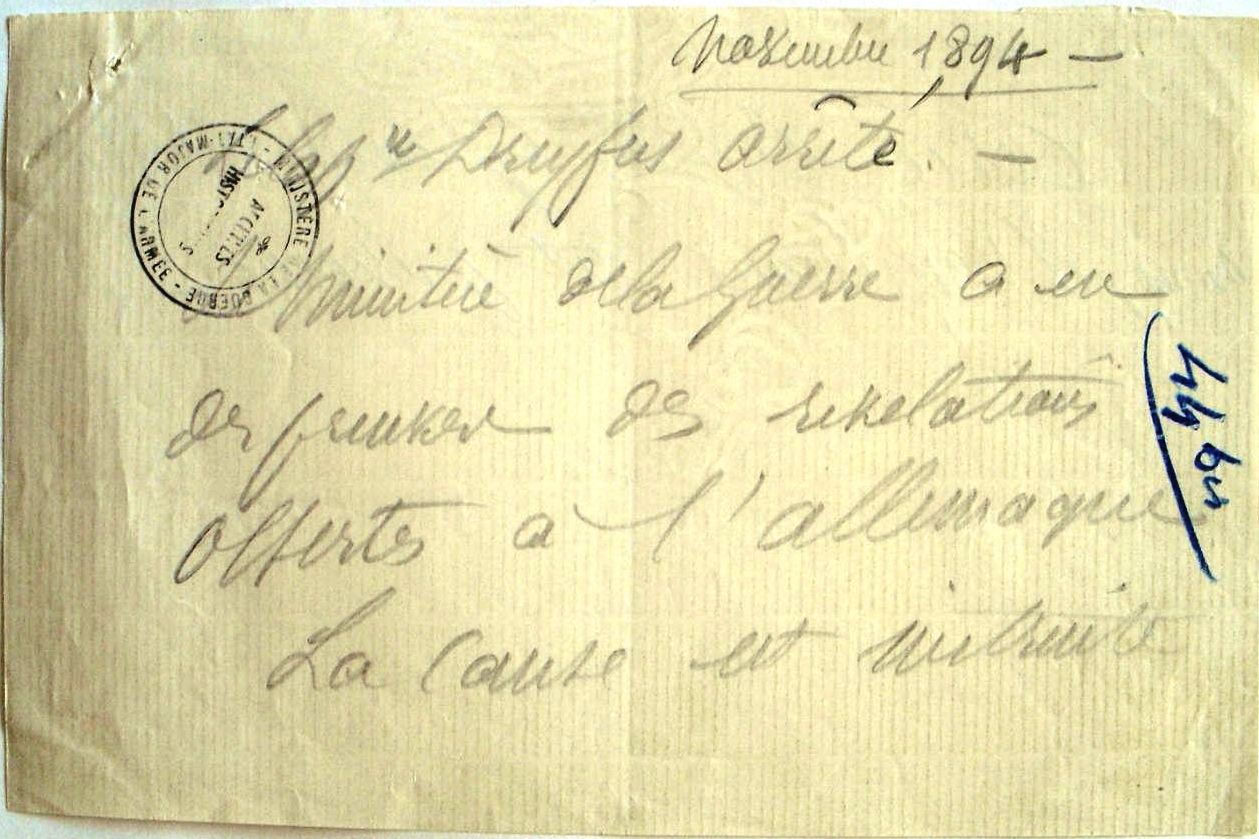

La dépêche Panizzardi

Nous doutons que le lecteur non averti puisse comprendre quelque chose au propos que développe ici, en l’embrouillant à loisir, Adrien Abauzit. Nous n’allons pas tout reprendre, ce qui nous entraînerait trop loin, et nous allons nous contenter d’aller à l’essentiel sur cette question intéressante et qui prouve l’exact contraire de ce qu’Adrien Abauzit essaie d’y voir. Le 2 novembre 1894, deux jours après la révélation de l’arrestation d’Alfred Dreyfus, les Postes et Télégraphes interceptaient une dépêche chiffrée émanant de l’ambassade d’Italie et destinée à Marselli, commandant en second de l’état-major italien. Le texte en était le suivant :

Commando stato maggiore Roma

913 44 7836 527 3 88 706 6458 71 18 0288 5715 3716 7567 7943 2107 0018 7606 4891 6165

Panizzardi.

Le Baravelli, clé de lecture, permettait de le décrypter ainsi :

Autrement dit, et en traduction :

Si le capitaine Dreyfus n’a pas eu de relations avec vous, il conviendrait de charger l’ambassadeur de publier un démenti officiel, afin d’éviter les commentaires de la presse.

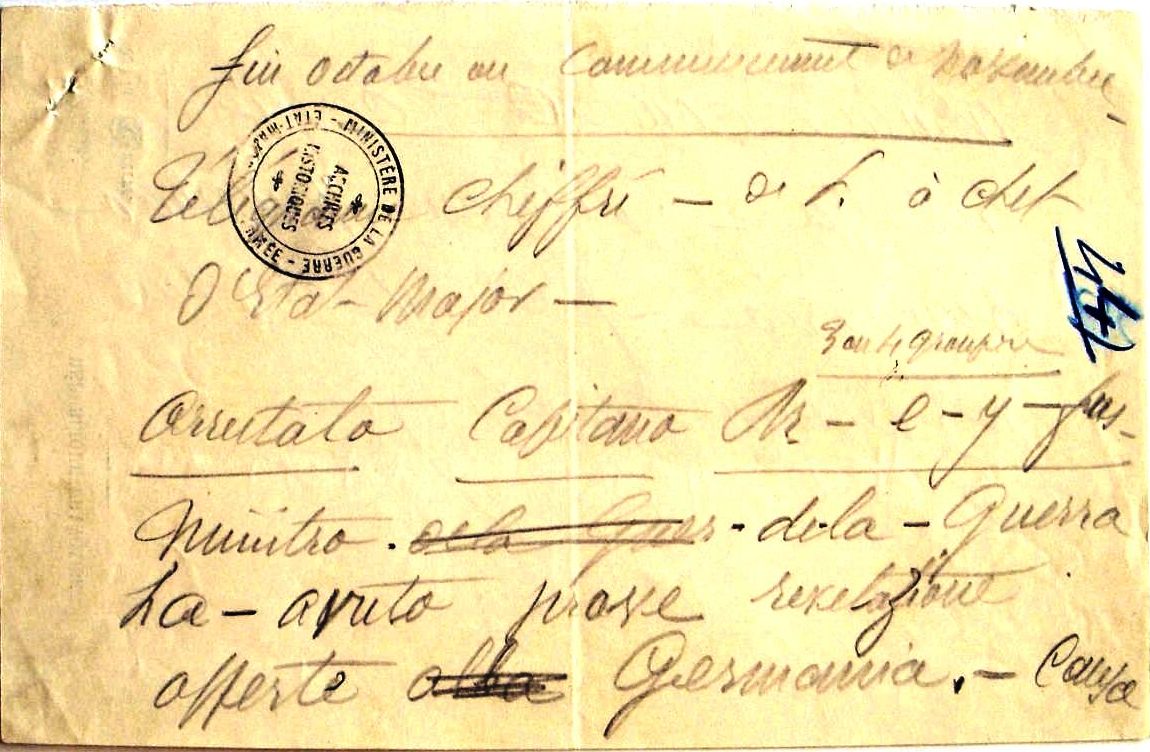

Toutefois une première version, quelques jours plus tôt, avait été transmise au ministre Mercier qui, lors de sa déposition devant la Cour de cassation, le 20 janvier 1899, en parlera en ces termes :

24 ou 48 heures après la décision prise en conseil de cabinet de déférer Dreyfus à la justice militaire, on m’apporta de la part du ministère des Affaires étrangères la traduction d’un télégramme adressé par B à son chef hiérarchique ; cette traduction était-à peu près conçue ainsi : « Dreyfus arrêté, précautions prises ; prévenu (ou prévenez) émissaire ». On me donna en même temps avis que la traduction de la fin de ce télégramme était incertaine ; un ou deux jours après, je reçus du ministère des Affaires étrangères une nouvelle version de cette traduction, à peu près ainsi conçue : Dreyfus arrêté, si vous n’avez pas relations, démentez officiellement pour éviter polémiques. » En conséquence, je donnai l’ordre de ne tenir aucun compte de ce télégramme et de n’en faire aucun usage dans le cours du procès : cet ordre fut exécuté.

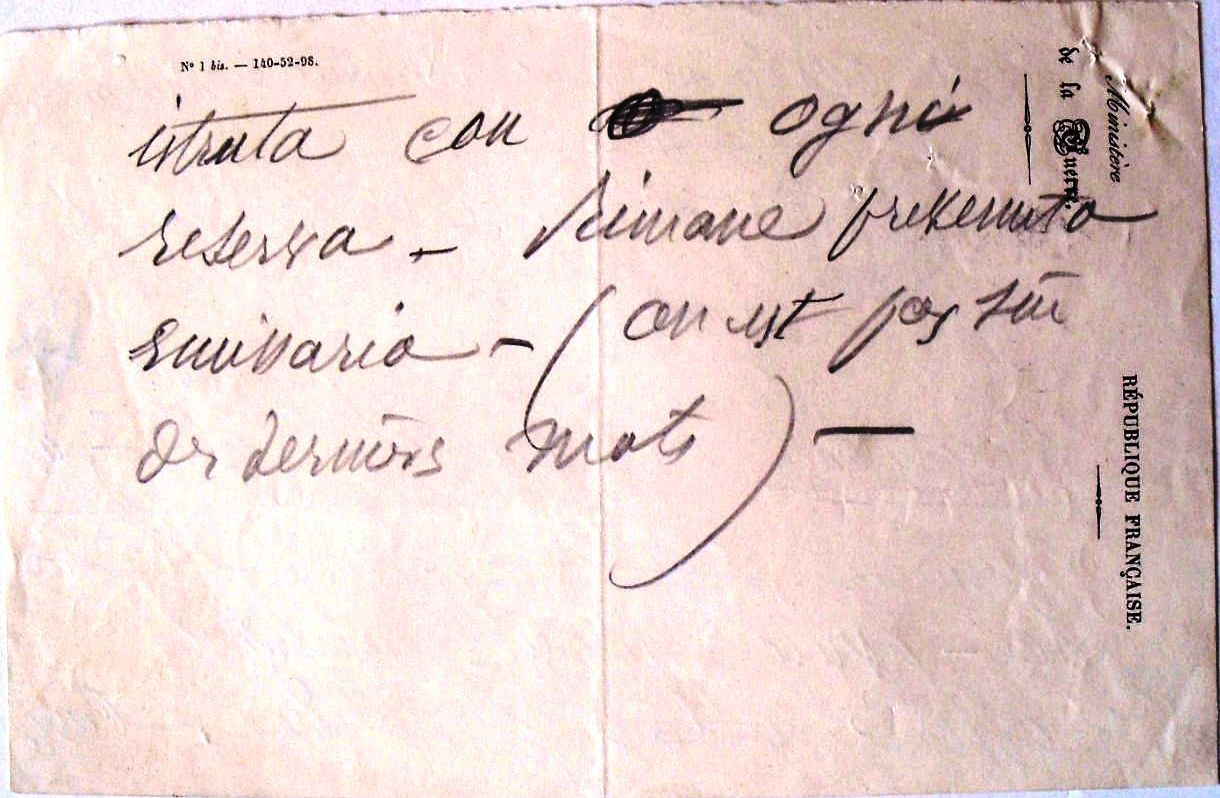

Un fait est donc indiscutable : la fameuse dépêche ne fut pas retenue ; ni dans sa première version, douteuse [ajout du 4 janvier 2026 : (qui ne chargeait pas Dreyfus et n’était pas le texte que donnait ici Mercier ; voir la partie III de nos commentaires en réponse au quatrième volume d’Adrien Abauzit, bientôt en ligne], ni dans sa seconde qui déchargeait Dreyfus de tout rapport avec l’Italie, document qui n’aurait guère été utile, voire tout à fait contreproductif, à l’accusation en 1894. Quand il s’est agi, en 1898, de corser le dossier, ces deux traductions n’ayant pas été conservées (et certainement pas du fait de Picquart, comme l’affirme avec aplomb et sans le début du commencement d’une preuve Adrien Abauzit, mais probablement de celui de Sandherr, comme le pensait Gonse – voir la citation un peu plus bas), on demanda à Du Paty de Clam de retrouver le texte de la dépêche… À trois ans et demi de distance, Du Paty put citer de mémoire ce document qu’il n’avait que peu vu et en donner le texte suivant, tel qu’il fut consigné au dossier secret :

Un autre texte mais qui en fait ne disait rien du tout de la culpabilité de Dreyfus. Car quoi d’étonnant, en effet, que venant d’apprendre l’arrestation d’un officier traître au sein de l’armée française, l’attaché militaire écrivît à son chef d’état-major :

Capitaine Dreyfus arrêté. Le ministère de la Guerre a eu les preuves des révélations offertes à l’Allemagne.

La cause est instruite avec le plus grand secret.

Un propos (le capitaine Dreyfus vient d’être arrêté, il est accusé d’avoir trahi au profit de l’Allemagne ; l’enquête demeure secrète) qui ne disait rien d’une quelconque culpabilité et n’était que celui de la presse aux premiers jours de la révélation de l’arrestation de Dreyfus. C’était, pour seul exemple, exactement ce que disait L’Intransigeant du 2 novembre 1894. Il est vrai que manque ici le dernier segment, problématique indiscutablement, seule notation qui pouvait indiquer quelque chose : « Du reste, l’émissaire est prévenu ». Mais qu’on regarde le document reproduit au-dessus (folio 2) et nous verrons que la traduction du segment concerné est donnée, entre parenthèse, comme incertaine ! Importante précision, n’est-ce pas ?, et que se garde bien, comme à son habitude, de nous donner Adrien Abauzit ! Et une précision qui a son poids puisque, nous le répétons, ce n’est que ce segment qui pouvait en effet laisser entendre la culpabilité de Dreyfus ! Après ce petit bricolage avec la vérité, Adrien Abauzit accuse Picquart d’avoir étouffé les deux versions pour sauver Dreyfus au service duquel, dans la narration habituelle depuis Dutrait-Crozon, il est censé être. Cette accusation, même les hommes de l’État-major n’avaient pas osé la porter ! Pour un Gonse, il était clair que si les télégrammes, écartés en 1894, avaient disparu c’est que Sandherr lui-même, chef de la Section de statistique à l’époque, ne les avait pas conservés. C’est ce qu’il dira lors de l’enquête de la Cour de cassation :

Au mois de mai 1898, le ministre de la Guerre, M. le général Billot, prescrivit de réunir, en un dossier unique, tous les documents, tous les renseignements, toutes les pièces, en un mot, secrètes ou autres, que le Service des renseignements pouvait posséder au sujet de l’affaire Dreyfus. En faisant ce travail, la dépêche dont il vient d’être question me revint à la mémoire, et j’en demandai le texte au colonel Henry. Il me dit ne plus l’avoir ; le colonel Sandherr n’en n’avait pas laissé de traces ;

Un Gonse d’ailleurs qui, à la différence d’Adrien Abauzit, avait su se montrer plus que prudent au sujet de la traduction de Du Paty :

les officiers du Service des renseignements ne pouvaient pas davantage reconstituer ce texte ; j’eus l’idée d’en parler au colonel Du Paty, qui venait quelquefois dans mon bureau ; celui-ci, recueillant ses souvenirs, me donna, de mémoire, un texte qui se rapprochait sensiblement du premier texte communiqué au colonel Sandherr par les Affaires étrangères. Je l’écrivis sous sa dictée, mais je ne considérais ce texte, à aucun titre, comme authentique ; un texte, écrit ainsi de mémoire, à distance des événements, n’avait à mes yeux qu’une valeur absolument inférieure.

… et tellement prudent même qu’il enverra plus tard Henry à Paléologue pour en récupérer le texte original.

S’il l’avait su, Adrien Abauzit aurait aussi pu nous dire autre chose. Il aurait pu nous raconter qu’une fois cette nouvelle traduction, due à la prodigieuse mémoire de Du Paty, récupérée, elle avait été jointe par Gonse au dossier secret (rapport Wattinne). Pourtant, au moment de la clôture du rapport et avant de le transmettre au ministre, Gonse décida, bien maladroitement et en un superbe aveu, d’en biffer la mention (« copie d’un télégramme chiffré adressé par Panizzardi au chef d’État major à Rome ») pour la remplacer par une plus prudente : « Remplacé par une note spéciale ». Une note spéciale qui était une note signée d’Henry, tout juste écrite, note dans laquelle la dépêche était devenue pour le moins accessoire. Henry y « certifi[ait] » que Sandherr lui avait rendu, « le 15 ou le 16 » décembre 1894, les « documents relatifs aux affaires d’espionnage, qui [lui] avaient été demandés au mois de novembre précédent, à propos du procès Dreyfus » et lui avait déclaré à cette occasion posséder un dossier « plus important » dont il ne lui avait montré qu’une pièce qu’il « gard[ait] par devers [lui] », comptant s’en « serv[ir] si besoin est ». Voilà bien une nouvelle confirmation du peu de crédit que Gonse accordait à cette traduction de Du Paty. Une prudence qui n’était pas que de l’honnêteté mais était aussi, sans doute, nécessaire pour éviter de se faire opposer un démenti. Paléologue, qui se souvenait du texte et l’avait donné à Henry à plusieurs reprises (« au mois de septembre ou d’octobre », le 17 novembre et à « diverses reprises » encore « pendant l’hiver 1897-1898 »), aurait pu trouver curieuse cette autre traduction, sortie d’un chapeau ?

Pour démontrer l’indémontrable, Adrien Abauzit bricole et oublie tout ce qui va contre sa démonstration et qui pourtant émane des hommes de l’État-major. Ainsi aurait-il dû lire ce qu’en dit le chef-d’escadron Matton, ancien de la Section de statistique et non suspect de dreyfusisme, et qui savait de quoi il parlait puisqu’il avait été un de ceux qui avaient travaillé au déchiffrement de la fameuse dépêche ? Devant la Cour de cassation, en 1904, il n’aura de cesse de répéter que cette première traduction, telle que l’avait restituée de mémoire Du Paty, n’existait pas, pas autrement que dans sa débordante et obéissante imagination :

M. Le Procureur général : La première traduction qu’on avait faite au Ministère de la Guerre, pour la porter au Ministères des Affaire étrangères, était-elle relative à Dreyfus ?

Le témoin [Matton] : Non, il n’y était en aucune façon question de Dreyfus. C’était excessivement vague… […]

M. Le Procureur général : On ne pouvait pas en conclure qu’il s’agissait du capitaine Dreyfus ?

Le témoin [Matton] : On ne pouvait rien en tirer du tout à mon avis.

M. Le Procureur général : Même avec la traduction qu’on avait apportée ?

Le témoin [Matton] : Non.

M. Le Procureur général : C’est que vous savez que le colonel Du Paty de Clam a prétendu que cette première traduction qu’on a portée au Ministère de la Guerre portait ces mots :

« Arrestation capitano Dreyfus… »

Est-ce cela ?

Le témoin [Matton] : Non, du tout. Cela n’avait rien à voir avec cela.

[…]

Le témoin [Matton] : je répète que cette traduction n’a aucune espèce de valeur.

M. Le Procureur général : Et en aucun cas on ne peut en tirer quoi que ce soit contre le capitaine Dreyfus ?

Le témoin [Matton] : Absolument pas ; même avec la traduction qu’on avait apportée tout d’abord et qui n’était pas du tout certaine, parce que, je le répète, il y avait aux mots plusieurs sens différents.

M. Le Procureur général : Et quant à celle que je viens de vous lire, vous n’en avez jamais eu connaissance ?

Le témoin [Matton] : Non.

Une déposition qui clôt la fable de Du Paty et à propos de laquelle on ne peut que se demander comment il est possible qu’Adrien Abauzit, puisqu’il affirme avoir lu les procédures, ait pu passer à côté… Mais le plus beau – parce qu’il peut y avoir encore plus beau –, dans ce chapitre, est le document qu’exhume Adrien Abauzit et qu’il n’a pas trouvé chez André Galabru, cette fois, mais chez un autre moderne antidreyfusard, Yves Amiot. Donnons-en le texte :

Cher ami,

Je crois que l’arrestation du capitaine Dreyfus cause ici un peu d’émotion. Avant-hier, le colonel Pannizardi [sic] est arrivé à sept heures le soir et tout bouleversé, puis il s’est entretenu secrètement avec l’ambassadeur. […] L’ambassadeur tient sans doute à ce que j’ignore la trahison de Dreyfus car, depuis hier, il cache soigneusement ses journaux. Je ne vois pas autre chose à vous signaler […].

Avant tout, contrairement à ce que dit encore et toujours Adrien Abauzit, qui une nouvelle fois nous accuse d’avoir dissimulé ce document, il faut lui apprendre qu’il a été intégralement cité et commenté par un historien au moins : on le trouve en effet dans le livre d’Oriol, en 2014. Mais que dit ce document ? Selon Adrien Abauzit, cette pièce prouve que Dreyfus « était connu à l’ambassade italienne. Et il ne pouvait l’être que pour fait d’espionnage ». Déjà, cette pièce n’est pas du 31 octobre, comme le dit Adrien Abauzit, mais du 2 novembre. Mais peu importe ici… La vraie question est de savoir ce qui peut permettre à Adrien Abauzit de dire que si Panizzardi était bouleversé à la nouvelle de l’arrestation de Dreyfus, c’est parce qu’il le connaissait ? Rien ! Si Panizardi était bouleversé, c’était plutôt parce quand avait été donné le nom du « traître », le 31, par Le Soir, les Italiens avaient dû être pour le moins stupéfaits et inquiets. Qui était ce Dreyfus dont ils ignoraient tout et que pourtant de nombreux articles donnaient comme trahissant à leur profit ? On serait bouleversé à moins… et c’est pour cela que Panizzardi était allé voir son ambassadeur et, sans doute après la discussion qu’il avait eue avec lui, avait écrit au général Marselli la fameuse dépêche dont il a été précédemment question pour dire qu’il ignorait tout de ce Dreyfus et que, si on ne le connaissait pas à Rome, s’imposait un démenti. Un Panizzardi tellement bouleversé même, que cette dépêche du 2 venait reprendre et insister les propos qui avaient été les siens, la veille, dans un rapport au même, rapport bien connu qu’Adrien Abauzit a, encore et toujours, oublié :

L’arrestation du capitaine Dreyfus a produit, ainsi qu’il était facile de le supposer, une grande émotion.

Je m’empresse de vous assurer que cet individu n’a jamais rien eu à faire avec moi.

Les journaux d’aujourd’hui disent, en général, que Dreyfus avait des rapports avec l’Italie ; trois seulement disent, d’autre part, qu’il était aux gages de l’Allemagne. Aucun journal ne fait allusion aux attachés militaires. Mon collègue allemand n’en sait rien, de même que moi.

J’ignore si Dreyfus avait des relations avec le commandement de l’État-Major.

Quand on a toutes les pièces et qu’on se contente de lire ce qu’il y a d’écrit, on arrive, curieusement, à des résultats bien différents…

Les témoignages confondants

Voici convoqués les témoins de l’inénarrable Quesnay de Beaurepaire. Cela semble une blague… Les commenter n’aurait d’autre intérêt que de montrer comment Adrien Abauzit arrive à faire de la prestidigitation avec leurs contradictions. Il suffit de renvoyer au mémoire de Mornard qui, pour chacun et l’un après l’autre, a montré la vacuité de leurs fameuses révélations. On lira ici les chapitres qui nous intéressent.

Tentatives de corruption

Lazare, tout d’abord, qui, selon l’extrait de la déposition de Rochefort devant la Cour de cassation que cite Adrien Abauzit, serait venu, avec Forzinetti, le voir et lui aurait laissé entendre à mots à peine couverts qu’il pourrait être grassement payé s’il se mettait à la tête de la campagne. Puisqu’il est avocat, Adrien Abauzit, aurait pu laisser la parole à la défense et écouter Lazare qui racontera ainsi cette fameuse entrevue :

Je me décidai à aller voir Rochefort, j’avais pensé au Journal, à l’Écho de Paris, mais je préférais m’adresser à l’Intransigeant. Quand ma visite fut décidée, Mathieu qui m’avait souvent parlé de Forzinetti et qui m’avait dit quelle avait été sa conduite me demanda si je voulais que Forzinetti m’accompagna [sic]. J’acceptai et vis pour la première fois Forzinetti, le matin d’Octobre 96 où il vint avec moi chez Rochefort. Je vis Rochefort, causai avec lui, lui demandai s’il voulait voir Forzinetti que j’avais laissé dans la voiture qui attendait devant la porte. Rochefort reçut très bien Forzinetti, écouta tout avec grand intérêt. Je ne trouvai chez lui qu’une résistance médiocre. Toute sa croyance en la culpabilité de Dreyfus reposait sur les racontars [jeu, femmes, etc.] qu’on lui avait rapportés. Il était cependant assez disposé à croire que Charles Dupuy avait commis d’abominables gredineries. Somme toute il se demandait intérieurement de quel côté il polémiquerait. Il me promit cependant qu’un compte rendu impartial de ma brochure serait fait dans l’Intransigeant. J’ai su depuis qu’un homme avait empêché Rochefort de marcher contre les bourreaux de Dreyfus : c’est Vaughan qui lui conseilla de ne pas défendre le condamné. L’Intransigeant aussi publia une analyse plutôt malveillante. Cependant Rochefort n’était pas convaincu de la culpabilité de Dreyfus. Quelques jours après la publication de ma brochure je le vis à la réunion du Comité pour Cuba libre dont je faisais partie et qu’il présidait. À la fin de la séance Bauer [sic] et Cipriani qui étaient là me dirent toute leur sympathie pour moi et pour la cause que je défendais. Bauer [sic] interpella Rochefort et celui-ci dit qu’il trouvait très courageux de ma part d’avoir marché, mais ajouta-t-il : « jamais on ne remontera ce courant » et comme Bauer [sic] insistait, il s’éclipsa très gêné.

Il est clair qu’un des deux ment et ment effrontément. Pourtant, nous voudrions poser une question qui ne nous semble pas sans intérêt. Pourquoi Rochefort, s’il disait vrai, ne parla-t-il de cette tentative d’embauchage pour la première fois qu’en 1904 ? Pourquoi, en novembre 1897, quand il parla la première fois de la visite de Forzinetti, ne pipa-t-il pas mot de la démarche tentée et ne cita pas même le nom de Lazare ? Citons ce texte de Rochefort, qu’ignore encore Adrien Abauzit :

De là ces démarches dont j’ai été moi-même l’objet dans de rares conditions d’insistance et de ténacité. Oui, j’ai reçu, un jour, à mon excessif étonnement, la visite de qui ? Vous ne le devineriez jamais : du directeur de la prison du Cherche-Midi, où Dreyfus avait été en prévention ; il venait, au nom de tous les parents du condamné, me supplier de m’associer à la campagne qui se préparait en faveur de la révision du procès.

Par quels arguments avait-on ouvert les yeux de ce chef de bataillon ? Je n’ai pas à le rechercher, et je ne mentionnerais pas son intervention, quelque étrange qu’elle m’ait paru, si ce défenseur d’un homme qu’il était chargé de garder, n’avait pas été révoqué dernièrement de ses fonctions, qu’il exerçait si singulièrement.

J’éconduisis ce solliciteur, non sans lui avoir adressé cette observation : « Puisque vous croyez à son innocence, pourquoi, lorsqu’il était entre vos mains, ne l’avez-vous pas fait évader ? »

À quoi il riposta, avec l’accent d’un homme qui connaît la puissance de la juiverie, sous notre ploutocratie républicaine :

« J’avais la conviction qu’il serait acquitté. » (« Un bail de trois ans », L’Intransigeant, 1er novembre 1897).

Imagine-t-on Rochefort laisser passer ainsi l’occasion d’édifier ses lecteurs sur les mœurs du « syndicat » et de donner un exemple précis, pour varier les couplets qu’il aimait tant, « de la puissance de la juiverie » ? Encore et toujours, passons…

Oublions, à la suite, le ridicule Mertian de Muller et l’improbable Teyssonnières et attardons-nous pendant quelques lignes sur le cas Sandherr. Adrien Abauzit reproduit le rapport de Sandherr sur la tentative de corruption dont il aurait été l’objet de la part des frères de Dreyfus. Adrien Abauzit aurait pu, s’il les connaissait et pour agrémenter son propos, ajouter les « témoignages » de la veuve de Sandherr et de quelques amis (Stackler, Thesmas). Il aurait même pu citer un autre ami, Penot, qui ira jusqu’à se souvenir du montant proposé – 150 000 francs – pour « étouffer » l’affaire ! Cordier, à qui Sandherr en avait parlé, démentira absolument qu’il se fût agi d’une tentative de corruption… Mais Cordier n’est pas recevable pour Adrien Abauzit puisqu’il eut le grand tort de devenir dreyfusard. Pourtant, son témoignage sera confirmé, à Rennes, et le sera par un homme dont Adrien Abauzit ne remettra pas en question la parole : le général Mercier :

Je dois à la vérité de dire que je suis d’accord, avec le colonel Cordier. Je me rappelle que le jour où cet entretien a eu lieu, le colonel Sandherr est venu m’en rendre compte et je lui ai demandé quelle était l’impression générale qui était résultée pour lui de son entrevue avec Mathieu Dreyfus. Il m’a répondu: « Mon Dieu, il m’a fait l’effet d’un brave homme disposé à tous les sacrifices pour sauver son frère ».

Intimidation de témoins

Nous ne parlerons pas des cas Paumier et Depert-Durlin, ici présentés, et qui ne représentent aucun intérêt. Nous noterons juste que, concernant le premier cas, soutenir que la Préfecture fut au service des dreyfusards est un doux rêve complotiste et, concernant le second, qu’est pour le moins problématique de n’avoir pour unique source que les souvenirs du greffier Ménard, souvenirs qui ne sont qu’une succession de délires. Comment donner une quelconque valeur au témoignage du greffier quand on sait qu’il y raconte, par exemple, qu’en octobre 1898, René Waldeck-Rousseau, futur président du Conseil, serait venu le voir, lui, greffier, pour lui « parler de l’affaire Dreyfus, dont vous allez avoir à vous occuper » : « Ce n’est pas que Dreyfus nous intéresse, lui aurait-il dit, mais nous voulons profiter de cette circonstance pour faire une armée républicaine et démolir l’État-major qui n’est composé que de cléricaux, de jésuites et de réactionnaires. Nous sommes sûrs de réussir, ceux qui seront avec nous auront ce qu’ils voudront, tant pis pour les autres. » Et on pourrait ainsi citer chaque page ou presque de ces souvenirs pour voir à quel degré d’incohérence était arrivé le fameux greffier.

Marcel Thomas

Là encore, et non pas uniquement parce que l’exercice auquel nous nous livrons commence sérieusement à nous lasser, nous irons vite sur ce chapitre. Voir Adrien Abauzit se permettre d’ainsi insulter Marcel Thomas est rigoureusement intolérable… et d’autant plus intolérable que pour se permettre d’ainsi critiquer le travail d’un tel historien, il faut avoir une envergure qui n’est pas celle d’Adrien Abauzit. Quelle bassesse, quelle facilité que d’ainsi insulter un homme qui n’est plus là pour répondre (Marcel Thomas nous a quitté en 2017).

Sur quelques pages, Adrien Abauzit s’essaie à prendre les arguments de Marcel Thomas sur les pièces énumérées au bordereau et à les retourner. Il s’y essaie et s’y essouffle… Et il accuse, avec sérieux, l’historien d’être un sophiste (encore) et vient couper un pauvre petit cheveu en quatre en un style triomphant, de micro-Léon Daudet, qui vacille entre le risible et le pathétique. Prenons un exemple, et un seul exemple, qui suffira amplement : le premier, celui au sujet du 120. Adrien Abauzit reproche, sans doute en y croyant, à Marcel Thomas, sa « construction purement artificielle, sans apparence de crédibilité », ses « grossiers sophismes et inventions », d’être « obligé de quitter la réalité et d’inventer une véritable fiction », de « distord[re] le réel », « d’invent[er] […] des faits pour plaider sa cause » et de faire « preuve d’une grave incompétence »… Pourquoi ? Pour deux raisons : la première est liée au témoignage de Bruyerre – disqualifié pour Adrien Abauzit parce que dreyfusard, démissionnaire de l’armée, sans doute antimilitariste et depuis devenu auteur dramatique – la seconde à celui de Carvallo. Non seulement, explique Marcel Thomas, le canon 120 avait été vu en action en mai à Châlons (Bruyerre) mais encore une description complète était entre les mains d’officiers subalternes depuis le 7 avril (Carvallo) ; Esterhazy, présent à Châlons en mai, aurait ainsi pu se la procurer. Mensonge !, s’écrie Adrien Abauzit. Impossible ! Non seulement Carvallo témoignait de ce qui s’était passé dans son régiment, qui était à Poitiers, et ce qui est à Poitiers n’est pas Châlons mais encore le bordereau étant de fin août, son auteur ne pouvait y parler des essais de mai mais nécessairement de ceux de la mi-août : « le bon sens nous indique que l’espion a transmis des informations sur les derniers tirs en date. » Bah non ! le bon sens nous indique que l’espion a pu parler de ce qu’il avait à dire, et en l’occurrence des essais de mai auquel il avait assisté s’il n’avait pu assister à ceux d’août (ce qui est le cas d’Esterhazy, parti de Châlons juste avant les essais en question), comme le bon sens nous indique que l’auteur du bordereau aurait pu se procurer un exemplaire de la description complète du frein, distribuée à Poitiers ou nous ne savons où et l’avoir avec soi au camp de Châlons… nous ne savons où, écrivons-nous parce que les fameux 300 exemplaires du 7 avril n’avaient pas été seulement distribués à Poitiers, bien évidemment. Ils l’avaient été partout et justement dans la perspective des écoles à feu de mai, écoles à feu dont était Châlons. Le général Deloye l’avait dit, clairement, lors de sa déposition devant la Cour de cassation (encore un témoignage à côté duquel Adrien Abauzit est passé) :

Le 7 avril 1894, 300 exemplaires d’un nouveau projet de règlement provisoire imprimés par l’Imprimerie nationale ont été répartis dans certains corps de troupe pour servir aux essais à faire aux écoles à feu de 1894.

Et tout le reste est à l’avenant : de petits pinaillages, décorés d’insultes, sur des détails infimes qui reposent tous sur des arguments de la faiblesse de ceux que nous venons de voir… et quand Adrien Abauzit s’aventure sur le fond, c’est pour opposer un témoignage à un autre, sans recul ni esprit critique, et ne retenir que celui qui correspond au postulat de départ : seuls les témoins de l’accusation disent la vérité…

L’altercation Picquart-Esterhazy

Puisque nous venons de parler d’argumentation faible, en voici un nouvel exemple. Pour parler de cet incident sans intérêt qui n’est qu’un tout petit épisode de l’Affaire, Adrien Abauzit met en regard deux articles, un de la presse dreyfusarde et un de la presse antidreyfusarde et constate, avec une rare lucidité qui pourtant semble l’étonner, que les versions sont différentes. Plutôt que de comprendre que la presse dit la plupart du temps n’importe quoi – ce qui lui aurait permis de ne pas aller se perdre sur la question Félix Faure –, il se contente de dire que « cela n’a aucune espèce d’importance » puisque Picquart et Esterhazy étaient de mèche ! Adrien Abauzit y voit même précisément la confirmation de cette certitude ! Nous n’allons pas nous étendre sur cette question après un tel argument. Pourtant nous pourrions revenir, comme nous l’avons fait précédemment (voir ici) sur la question de la dénonciation de Picquart par Esterhazy dans l’article Dixi… mais à quoi bon ?

Peguy/Reinach

Passons les petites considérations philosophico-mystico-politiques sur Péguy, catholique « très particulier », « vivant en état de péché mortel » puisque concubin (il était marié mais civilement uniquement), n’allant pas à l’église et n’ayant pas fait baptiser ses enfants, et intéressons-nous au dernier chapitre consacré à Reinach. On se doute de ce qu’on y trouve, dans ce chapitre qui, au final, ne fait que reprendre et développer quelques pages de son premier. Reinach, nous dit celui qui croit au syndicat et à une vaste entreprise de la République qui « a besoin que la France soit coupable » (et pourrait donc méditer Matthieu, VII,3), était un complotiste ; il était aussi un anticatholique et tout son travail sur l’Affaire repose sur une « argumentation victimaire » : l’antisémitisme. Et Reinach va tellement loin sur ce dernier point, nous apprend Adrien Abauzit, que personne n’y échappa, pas même « les juifs ou les personnes d’origine juive ». Rendez-vous compte, Meyer et Pollonnais, « deux hommes de presse juifs, sont eux aussi qualifiés d’antisémites par Reinach » ! On ne peut quand même pas, Adrien Abauzit, reprocher à Reinach de dire que sont antisémites des antisémites… Reinach les présente comme tels parce qu’ils furent tels. Et c’est à la suite que se place la petite sortie sur Bertillon et l’imaginaire mensonge de Reinach que nous citions au début.

Il n’est que temps de conclure. Nous avons conscience, comme pour nos précédentes critiques et réponses, qu’Adrien Abauzit ne changera pas de point de vue. Mais peu nous importe parce qu’il est bien évident que ce n’est pas pour lui que nous écrivons ces pages. Nous les écrivons pour ceux qui, l’esprit ouvert et de bonne foi, connaissant peu la question, pourraient se laisser berner par ces « vérités » assénées à grand coups d’interprétations forcées, de documents oubliés, par quelqu’un qui se pose en fin connaisseur, ayant beaucoup travaillé, sur un sujet qu’en réalité il connaît à peine. Adrien Abauzit est dans la droite ligne de quelques-uns de ses pères, qui savaient se montrer plus retors toutefois : un Maurras, par exemple qui, le 14 juillet 1906, deux jours après la réhabilitation de Dreyfus, pouvait écrire à Maurice Barrès : « combien cette affaire était et est vitale pour nous ? […] Nous allons la réviser, n’est-ce pas ? » La révision continue mais peut-être serait-il bon que nos révisionnistes s’aperçoivent que procédant comme ils procèdent, il ne font, quand la chose est démontrée, que renforcer une vérité qui est la vérité judiciaire, mieux même la vérité historique et qui ne fait guère de doute pour qui sait lire : l’innocence de Dreyfus, la culpabilité d’Esterhazy et la complicité de l’état-major…

po

Et pour prolonger, une émission à propos de ce livre, commentée et corrigée : ici.

Ce livre, qui, en une même composition, vient d’être réédité dix ans après sa sortie, est un livre important ne serait-ce que parce qu’il est la première biographie de Picquart et le premier ouvrage à nous donner des renseignements sur ce que furent sa jeunesse, le début de sa carrière, son activité d’auteur pour divers périodiques et revues dont il prend un à un les articles en en offrant une claire synthèse, ses réseaux et son activité de ministre… Pour tout cela ce livre est indispensable…

Ce livre, qui, en une même composition, vient d’être réédité dix ans après sa sortie, est un livre important ne serait-ce que parce qu’il est la première biographie de Picquart et le premier ouvrage à nous donner des renseignements sur ce que furent sa jeunesse, le début de sa carrière, son activité d’auteur pour divers périodiques et revues dont il prend un à un les articles en en offrant une claire synthèse, ses réseaux et son activité de ministre… Pour tout cela ce livre est indispensable…

Si un certain nombre de procédures de l’Affaire ont été publiées pendant l’Affaire et sont aujourd’hui disponibles (voir ici), quelques-unes ne le furent jamais et demeurent inédites. C’est le cas des procédures Pellieux et Ravary, des deux enquêtes Tavernier relatives à Picquart et Du Paty et enfin de l’enquête Duchesne sur de Pellieux. Nous les publierons ici en commençant aujourd’hui avec les deux enquêtes Pellieux (conservées aux AN, BB19 108 et 123) de novembre-décembre 1897, suite à la dénonciation d’Esterhazy par Mathieu Dreyfus le 15 novembre.

Philippe Oriol

Notons toutefois que les trois dépositions Esterhazy avaient seules fait l’objet d’une publication dans le volume d’annexes de l’enquête de la première cassation (La Révision du procès Dreyfus. Enquête de la Cour de cassation, t. II : Instruction de la chambre criminelle, Paris, Stock, 1899, p. 90-105).