Nous les avons déjà données mais il était intéressant de les regrouper ici :

Le bordereau est-il parvenu à Schwartzkoppen ?

Dans nos réflexions, qui sont aussi une réponse, relatives à ce que nous voulons considérer (et continuer à considérer) comme des « thèses fantaisistes », la question ne se pose pas : le bordereau est arrivé par la voie ordinaire… Elle ne se pose pas non pas parce que nous considérons qu’elle n’a pas à se poser ou parce que nous refusons qu’elle le soit mais uniquement parce que tous les éléments qui sont toujours mis en avant pour « prouver » le contraire (que le bordereau ne serait jamais parvenu à Schwartzkoppen) ne résistent guère à l’examen.

Compte rendu du D. (An Officer and a Spy) de Robert Harris

Que « les historiens ne s’en offusquent pas », écrit Gilles Heuré dans son compte rendu du livre de Robert Harris, mais « il est bien naturel que l’affaire Dreyfus, tombée dans le domaine public de l’histoire et déjà évoquée en leur temps par Roger Martin du Gard, Proust ou Octave Mirbeau, puisse faire aujourd’hui l’objet d’un roman. » Nous ne nous en offusquons pas mais avons en effet quelque méfiance de principe et d’autant plus que le projet de ce nouveau D. dû à Robert Harris n’est pas d’utiliser l’Affaire comme toile de fond mais de faire de l’Affaire un roman, autrement dit de nous donner à lire LE roman de l’Affaire Dreyfus. Inévitable donc, comme pour les adaptations cinématographiques, que l’événement soit simplifié, que certains acteurs soient oubliés quand d’autres trouvent une importance qu’ils n’ont jamais eue et que la dimension psychologique qui supporte la trame narrative trace des portraits qui ne sont pas toujours conformes. Le roman obéit à des règles que l’histoire ne connaît pas… En une note liminaire, l’auteur nous prévient d’ailleurs des libertés qu’il a pu prendre avec l’histoire. Et sur cette base, il nous livre en effet un roman passionnant, facile et agréable à lire, bien mené et haletant. Et de plus, relativement au sujet qui est le sien et à travers les pièces qu’il cite régulièrement, un roman bien documenté. Mais cela importe-t-il puisqu’il s’agit d’un roman ? Nous sommes là dans toute l’ambivalence qui est celle de cet objet tout à fait particulier et peu identifié. Il est un roman et peut donc faire ce qu’il veut de l’histoire réelle qui en est à l’origine tout en étant la narration d’un fait historique, documenté, fondé en partie sur un travail archivistique, et reposant sur la trame, les épisodes et les caractères de l’événement qui en est son sujet et dont l’auteur nous garantit d’ailleurs, en son liminaire, la « réalité » et le caractère « véridique ». « L’affaire Dreyfus comme vous ne l’avez jamais lue », nous dit l’argument marketing de la couverture. Roman d’histoire plus que roman historique donc ? Et dans ce cas – et je ne peux m’empêcher de penser au lecteur peu familier qui lira ici moins un roman d’Harris (tout en le lisant parce qu’il est un roman d’Harris) qu’un roman sur l’Affaire – D. demeure tout à fait problématique.

Que « les historiens ne s’en offusquent pas », écrit Gilles Heuré dans son compte rendu du livre de Robert Harris, mais « il est bien naturel que l’affaire Dreyfus, tombée dans le domaine public de l’histoire et déjà évoquée en leur temps par Roger Martin du Gard, Proust ou Octave Mirbeau, puisse faire aujourd’hui l’objet d’un roman. » Nous ne nous en offusquons pas mais avons en effet quelque méfiance de principe et d’autant plus que le projet de ce nouveau D. dû à Robert Harris n’est pas d’utiliser l’Affaire comme toile de fond mais de faire de l’Affaire un roman, autrement dit de nous donner à lire LE roman de l’Affaire Dreyfus. Inévitable donc, comme pour les adaptations cinématographiques, que l’événement soit simplifié, que certains acteurs soient oubliés quand d’autres trouvent une importance qu’ils n’ont jamais eue et que la dimension psychologique qui supporte la trame narrative trace des portraits qui ne sont pas toujours conformes. Le roman obéit à des règles que l’histoire ne connaît pas… En une note liminaire, l’auteur nous prévient d’ailleurs des libertés qu’il a pu prendre avec l’histoire. Et sur cette base, il nous livre en effet un roman passionnant, facile et agréable à lire, bien mené et haletant. Et de plus, relativement au sujet qui est le sien et à travers les pièces qu’il cite régulièrement, un roman bien documenté. Mais cela importe-t-il puisqu’il s’agit d’un roman ? Nous sommes là dans toute l’ambivalence qui est celle de cet objet tout à fait particulier et peu identifié. Il est un roman et peut donc faire ce qu’il veut de l’histoire réelle qui en est à l’origine tout en étant la narration d’un fait historique, documenté, fondé en partie sur un travail archivistique, et reposant sur la trame, les épisodes et les caractères de l’événement qui en est son sujet et dont l’auteur nous garantit d’ailleurs, en son liminaire, la « réalité » et le caractère « véridique ». « L’affaire Dreyfus comme vous ne l’avez jamais lue », nous dit l’argument marketing de la couverture. Roman d’histoire plus que roman historique donc ? Et dans ce cas – et je ne peux m’empêcher de penser au lecteur peu familier qui lira ici moins un roman d’Harris (tout en le lisant parce qu’il est un roman d’Harris) qu’un roman sur l’Affaire – D. demeure tout à fait problématique.

Journaux de l’Affaire Dreyfus

Deux petites séries de cartes postales sur la presse de la fin du XIXe siècle….

« L’Histoire-canon ». Au sujet de quelques ouvrages « du doute et du soupçon »

Georges Sorel, dans La Révolution dreyfusienne, écrit que « l’affaire Dreyfus ne mérite vraiment d’être racontée en détail que dans la forme du roman-feuilleton[1] ». Elle s’y prête assurément en ce qu’elle en contient tous les ingrédients : des personnages fortement typés, des héros et des traîtres, des morts énigmatiques, de constants rebondissements, des secrets et des révélations qui ne pouvaient qu’exciter les imaginations. Exciter l’imagination, sans doute, mais aussi le goût de la réclame de quelques-uns qui se fixèrent la mission de nous dire ce que nous ne savons pas et qui à vrai dire ne nous intéresse que rarement. Aux « mystères » qui existent, et qui sont assurément à relativiser, il fallait donc en ajouter d’autres pour découvrir quelques vérités cachées et dire le fin mot de l’histoire. Reprenons donc la lecture de ces trop nombreux ouvrages « du doute et du soupçon », comme le dit très justement Vincent Duclert, « élucubrations les plus futiles proférées du haut de l’érudition la plus revendiquée et la moins solide sur les “mystères cachés” de l’Affaire et de Dreyfus »[2].

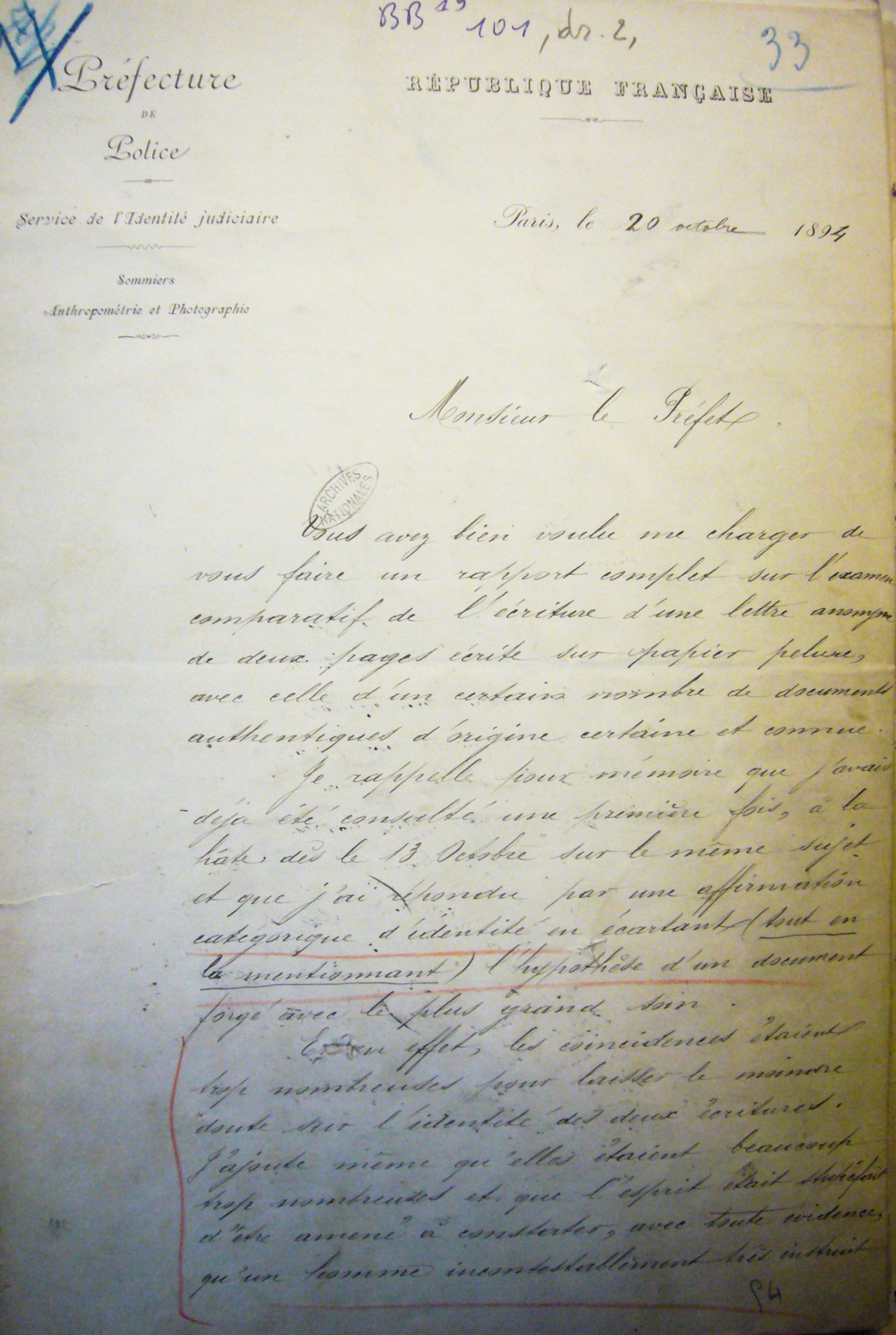

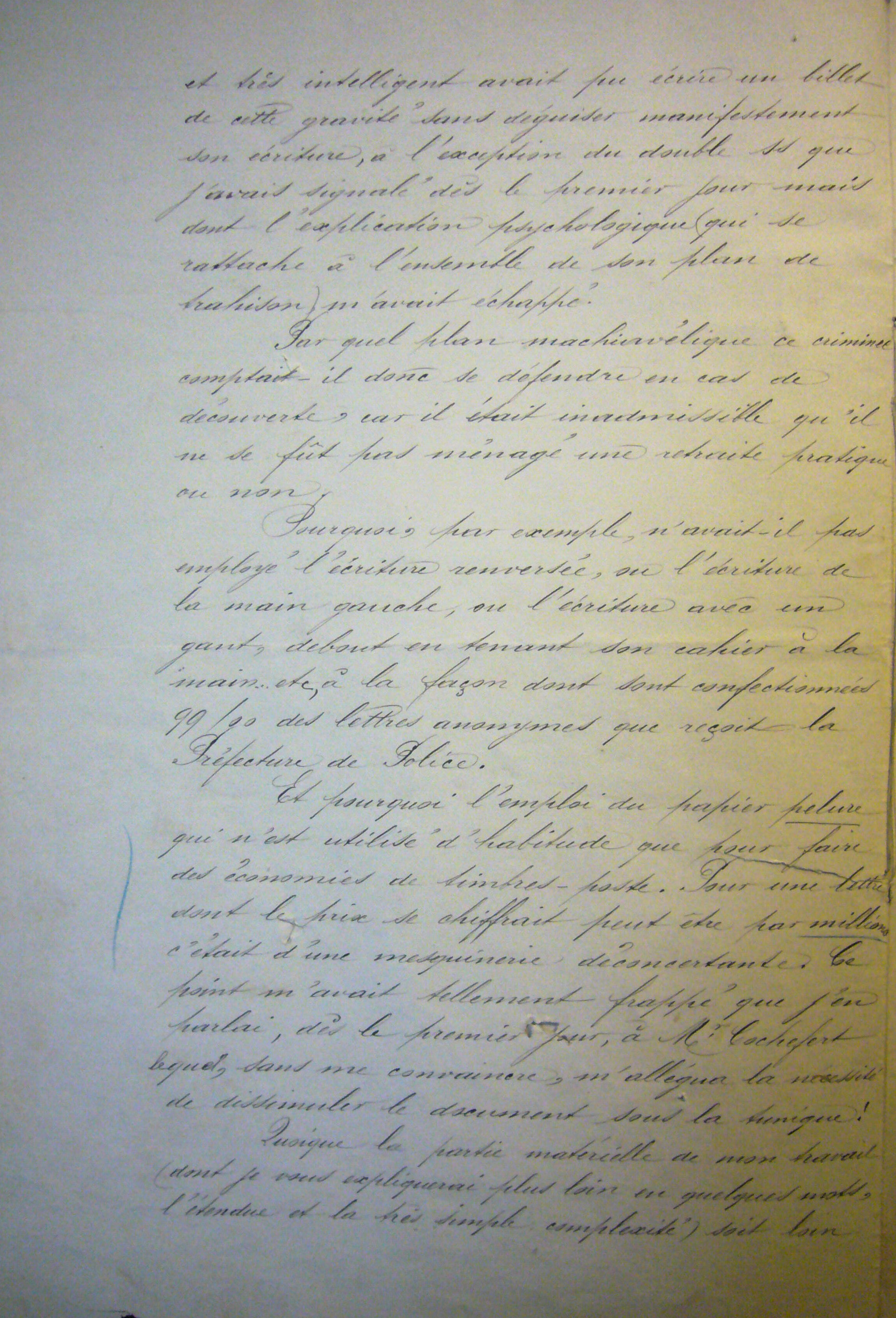

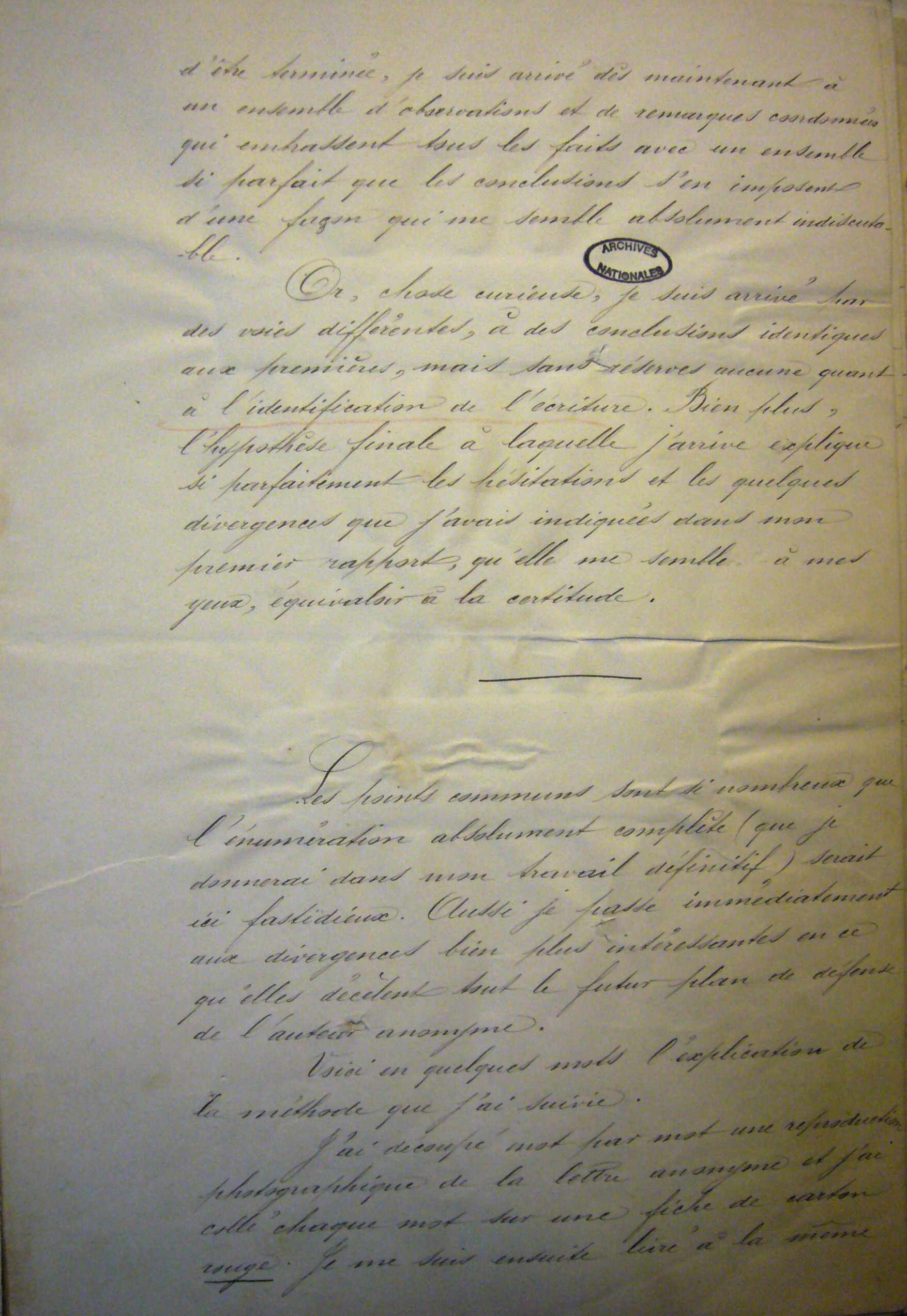

Dans ce qui deviendra une course effrénée à la révélation, celui qui ouvrit la voie fut, dans les années 30, Henri Mazel, poète symboliste, chantre de l’Idéalisme, partisan d’un arisme pré-fasciste et directeur de la revue L’Ermitage au début des années 1890. En 1934, il publia une Histoire et psychologie de l’affaire Dreyfus qui, tout en reprenant à l’antienne un certain nombre de refrains antidreyfusards[3] pour en arriver à dire qu’il n’y avait « rien eu de monstrueux dans l’erreur judiciaire dont le malheureux capitaine a été victime » (p. 205), avait pour but de permettre d’« obtenir définitivement [la] réconciliation » (p. 199 et 207). Sans poser la moindre hypothèse – ce qui est une constante du genre –, il révélait qu’il n’y avait pas eu trahison mais « une très subtile mystification machinée par M. de Schwartzkoppen ». Pourquoi ? Simplement pour « jouer un tour » – et quel tour ! – à Sandherr et à Esterhazy, agent de la Section de statistique, qui avaient tenté à ses dépens une intox… Voilà, c’est tout. Quelles preuves venaient étayer une telle thèse ? Aucune à vrai dire, si ce n’est que pour Mazel, et il en faisait une démonstration peu concluante, il était évident que le bordereau ne pouvait ni émaner d’un espion ni d’un officier français. Une intox, donc, qui pouvait expliquer l’usage du papier pelure, la thèse de la forgerie avancée par la plupart des experts, etc. Rien de plus.

Dans ce qui deviendra une course effrénée à la révélation, celui qui ouvrit la voie fut, dans les années 30, Henri Mazel, poète symboliste, chantre de l’Idéalisme, partisan d’un arisme pré-fasciste et directeur de la revue L’Ermitage au début des années 1890. En 1934, il publia une Histoire et psychologie de l’affaire Dreyfus qui, tout en reprenant à l’antienne un certain nombre de refrains antidreyfusards[3] pour en arriver à dire qu’il n’y avait « rien eu de monstrueux dans l’erreur judiciaire dont le malheureux capitaine a été victime » (p. 205), avait pour but de permettre d’« obtenir définitivement [la] réconciliation » (p. 199 et 207). Sans poser la moindre hypothèse – ce qui est une constante du genre –, il révélait qu’il n’y avait pas eu trahison mais « une très subtile mystification machinée par M. de Schwartzkoppen ». Pourquoi ? Simplement pour « jouer un tour » – et quel tour ! – à Sandherr et à Esterhazy, agent de la Section de statistique, qui avaient tenté à ses dépens une intox… Voilà, c’est tout. Quelles preuves venaient étayer une telle thèse ? Aucune à vrai dire, si ce n’est que pour Mazel, et il en faisait une démonstration peu concluante, il était évident que le bordereau ne pouvait ni émaner d’un espion ni d’un officier français. Une intox, donc, qui pouvait expliquer l’usage du papier pelure, la thèse de la forgerie avancée par la plupart des experts, etc. Rien de plus.

Le deuxième ouvrage de cette série, Les Côtés mystérieux de l’affaire Dreyfus, parut trois ans plus tard. L’auteur, Armand Charpentier, dreyfusard émérite, y présentait une thèse – qui rencontrera un certain succès – qui devait permettre d’expliquer les fameuses zones d’ombres, à son point de vue nombreuses, de l’Affaire. Comment expliquer que coïncident si parfaitement la date (juillet 1894) à laquelle, selon les dires d’Esterhazy, Sandherr lui avait demandé d’entrer en relation avec les allemands[4] et celle donnée par Schwartzkoppen dans ses Carnets[5] ? Comment expliquer que Schwartzkoppen ait pu soutenir, toujours dans ses Carnets, n’avoir jamais reçu le bordereau ? Pourquoi, après avoir encouragé Picquart, quand il découvrit Esterhazy, à continuer son enquête, Gonse et Boisdeffre lui demandèrent-ils, tout à coup, fin août 1896, de l’abandonner ? Pourquoi les hommes de l’État-major décidèrent-ils, l’année suivante, de venir en aide à Esterhazy et de le protéger ? Pourquoi Boisdeffre avait-il parlé à Judet de la « valeur » des « service rendus » par Esterhazy et lui avait avoué ne pas connaître « le premier mot de l’Affaire » ? Qu’étaient ces preuves inconnues dont avait parlé le même Boisdeffre à Du Paty ? Et qu’étaient ces documents que Sandherr gardait « par devers [lui] » dont Henry avait parlé au procès Zola ? Étaient-ils les mêmes que ceux de ce dossier dont Sandherr avait dit à Du Paty, sans vouloir le lui montrer, qu’il « ne verra[it] jamais le jour[6] » ? Et ne pouvait-on croire Esterhazy qui, les dernières années, avait affirmé à tous et sans se lasser jamais qu’il avait écrit le bordereau sur les ordres et sous la dictée de Sandherr ? Pourquoi, encore, la veuve Henry avait-elle dit à Charpentier qu’elle jugeait « impossible que l’on puisse pour l’Histoire, faire un récit exact [de l’Affaire] avec des éléments trop pauvres et trop insuffisamment exacts[7] » ? Pour Charpentier, la réponse à toutes ces questions se trouvait dans la déposition de Wattinne faite à l’occasion de la seconde révision. Le gendre de Billot avait en effet raconté qu’à la question qu’il avait posée à Henry visant à savoir ce que pouvait avoir Sandherr « contre Dreyfus », il avait reçu pour réponse qu’il existait « quelque chose de particulier qu’[il] n’[avait] jamais connu », « une lettre venant d’Alsace et touchant quelqu’un de sa famille [de la famille de Dreyfus] ou de ses relations »[8]. Pour Charpentier, puisqu’il y avait un dossier dont Sandherr avait parlé à Henry et à Du Paty, cette lettre, perdue ou en tout cas depuis introuvable, devait en faire partie. Mais comment l’avait-il obtenue ? Et de qui ? Pour Charpentier, le correspondant de Sandherr, l’auteur de la « lettre d’Alsace », ne pouvait être qu’un de ses parents. Pourquoi ? Parce qu’ainsi seulement pouvait s’expliquer le secret, « secret qu’il n’eût pas gardé si les documents accusateurs lui avaient été adressés directement par un agent de contre-espionnage dont il n’aurait pas eu à cacher le nom ». Au terme d’une longue enquête en Alsace, Charpentier avait pu découvrir la trace d’un certain René Kullmann qui avait rendu « d’immenses services au 2e Bureau, tant que [son parent] Sandherr en [avait été] le chef ». Le parent était trouvé mais quel rapport avec Dreyfus ? Écoutons Charpentier raconter son histoire. Un jour de 1894, « un quelconque Dreyfus », nom « très répandu en Alsace », « voyageant dans l’Est français », aurait « pris quelques photographies de nos fortifications, en y ajoutant de menues notes » et aurait transmis le tout « à la police de Strasbourg, afin de se concilier les faveurs des autorités allemandes ». « Par une filière difficile à préciser [sic], ces notes, sur lesquelles figure le nom du voyageur Dreyfus, vont entre les mains de René Kullmann qui les envoie au colonel Sandherr. » Sandherr, découvrant cela, aurait cherché son traître et, commettant une erreur, porté ses soupçons sur le pauvre Dreyfus.

Le deuxième ouvrage de cette série, Les Côtés mystérieux de l’affaire Dreyfus, parut trois ans plus tard. L’auteur, Armand Charpentier, dreyfusard émérite, y présentait une thèse – qui rencontrera un certain succès – qui devait permettre d’expliquer les fameuses zones d’ombres, à son point de vue nombreuses, de l’Affaire. Comment expliquer que coïncident si parfaitement la date (juillet 1894) à laquelle, selon les dires d’Esterhazy, Sandherr lui avait demandé d’entrer en relation avec les allemands[4] et celle donnée par Schwartzkoppen dans ses Carnets[5] ? Comment expliquer que Schwartzkoppen ait pu soutenir, toujours dans ses Carnets, n’avoir jamais reçu le bordereau ? Pourquoi, après avoir encouragé Picquart, quand il découvrit Esterhazy, à continuer son enquête, Gonse et Boisdeffre lui demandèrent-ils, tout à coup, fin août 1896, de l’abandonner ? Pourquoi les hommes de l’État-major décidèrent-ils, l’année suivante, de venir en aide à Esterhazy et de le protéger ? Pourquoi Boisdeffre avait-il parlé à Judet de la « valeur » des « service rendus » par Esterhazy et lui avait avoué ne pas connaître « le premier mot de l’Affaire » ? Qu’étaient ces preuves inconnues dont avait parlé le même Boisdeffre à Du Paty ? Et qu’étaient ces documents que Sandherr gardait « par devers [lui] » dont Henry avait parlé au procès Zola ? Étaient-ils les mêmes que ceux de ce dossier dont Sandherr avait dit à Du Paty, sans vouloir le lui montrer, qu’il « ne verra[it] jamais le jour[6] » ? Et ne pouvait-on croire Esterhazy qui, les dernières années, avait affirmé à tous et sans se lasser jamais qu’il avait écrit le bordereau sur les ordres et sous la dictée de Sandherr ? Pourquoi, encore, la veuve Henry avait-elle dit à Charpentier qu’elle jugeait « impossible que l’on puisse pour l’Histoire, faire un récit exact [de l’Affaire] avec des éléments trop pauvres et trop insuffisamment exacts[7] » ? Pour Charpentier, la réponse à toutes ces questions se trouvait dans la déposition de Wattinne faite à l’occasion de la seconde révision. Le gendre de Billot avait en effet raconté qu’à la question qu’il avait posée à Henry visant à savoir ce que pouvait avoir Sandherr « contre Dreyfus », il avait reçu pour réponse qu’il existait « quelque chose de particulier qu’[il] n’[avait] jamais connu », « une lettre venant d’Alsace et touchant quelqu’un de sa famille [de la famille de Dreyfus] ou de ses relations »[8]. Pour Charpentier, puisqu’il y avait un dossier dont Sandherr avait parlé à Henry et à Du Paty, cette lettre, perdue ou en tout cas depuis introuvable, devait en faire partie. Mais comment l’avait-il obtenue ? Et de qui ? Pour Charpentier, le correspondant de Sandherr, l’auteur de la « lettre d’Alsace », ne pouvait être qu’un de ses parents. Pourquoi ? Parce qu’ainsi seulement pouvait s’expliquer le secret, « secret qu’il n’eût pas gardé si les documents accusateurs lui avaient été adressés directement par un agent de contre-espionnage dont il n’aurait pas eu à cacher le nom ». Au terme d’une longue enquête en Alsace, Charpentier avait pu découvrir la trace d’un certain René Kullmann qui avait rendu « d’immenses services au 2e Bureau, tant que [son parent] Sandherr en [avait été] le chef ». Le parent était trouvé mais quel rapport avec Dreyfus ? Écoutons Charpentier raconter son histoire. Un jour de 1894, « un quelconque Dreyfus », nom « très répandu en Alsace », « voyageant dans l’Est français », aurait « pris quelques photographies de nos fortifications, en y ajoutant de menues notes » et aurait transmis le tout « à la police de Strasbourg, afin de se concilier les faveurs des autorités allemandes ». « Par une filière difficile à préciser [sic], ces notes, sur lesquelles figure le nom du voyageur Dreyfus, vont entre les mains de René Kullmann qui les envoie au colonel Sandherr. » Sandherr, découvrant cela, aurait cherché son traître et, commettant une erreur, porté ses soupçons sur le pauvre Dreyfus.

[…] comment le prendre ?… Dire que des documents avaient été volés à la police de Strasbourg ? C’était impossible. Il est bien certain qu’en acceptant les renseignements que celui-ci lui envoyait, Sandherr avait dû s’engager sur l’honneur, non seulement à ne jamais le nommer, mais, même, à ne jamais indiquer la source d’où provenaient les renseignements. […]

Il fallait donc créer une pièce qui, tout en permettant d’arrêter Dreyfus, pût être montrée à l’officier de police judiciaire, à l’officier rapporteur et aux membres du conseil de guerre. Cette pièce fut la lettre-missive ou bordereau.

Et sur la base d’une idée trouvée dans un roman publié en feuilleton par Le Petit Journal de janvier à juillet 1894 – Les Deux frères de Louis Létang[9] –, et dont l’histoire a de curieux points communs avec l’Affaire, Sandherr et son collaborateur Henry auraient bâti tout un scénario dont Esterhazy, qui offrait l’avantage d’avoir une écriture proche de celle de Dreyfus, permettrait la réalisation. Sur les indications de Sandherr, Esterhazy aurait donc écrit le bordereau qui, déposé à l’ambassade d’Allemagne pendant une absence de Schwartzkoppen, aurait été récupéré par la « voie ordinaire ». Voilà donc pourquoi Esterhazy « ne commit aucun acte de trahison » et que, Sandherr mort, Henry s’était retrouvé le seul « détenteur du terrible secret » pour la protection duquel il manœuvra contre Picquart et commit tous ses faux[10].

Quel roman… Pourtant Charpentier ne doute guère et va même un peu plus loin encore :

[…] Évidemment, la version du voyageur n’est qu’une hypothèse et d’autres hypothèses peuvent être formulées. Mais, quelles qu’elles soient, on peut considérer comme certain que, vers la fin du printemps de 1894, Sandherr reçut de René Kullmann des documents sur l’un desquels figurait, vraisemblablement, le nom d’un « Dreyfus ».

D’autre part, il est bien certain que René Kullmann ne signait pas de son nom la correspondance secrète qu’il échangeait avec son cousin. Il avait dû prendre un pseudonyme. Or, […] la grand-mère du colonel Sandherr était une demoiselle Wilhelm. Il ne serait pas impossible que René Kullmann eût adopté ce nom pour signer ses lettres.

S’il en fut ainsi, la légende du fameux bordereau annoté de l’empereur d’Allemagne trouverait une explication plausible.

[…] Sans doute, sur l’annotation divulguée par la presse, le nom de Guillaume était orthographié « Wilhem » au lieu de « Wilhelm ». Mais, comme personne ne vit jamais cette annotation, il est fort probable que le premier journaliste qui en donna le texte commit la faute d’orthographe – qui ne fut peut-être qu’une erreur typographique – laquelle fut naturellement répétée par tous les journaux, puisqu’aucun texte ne permettait une vérification.

Ne cédons pas à l’irionie – facile – et contentons-nous de poser un certain nombre de questions qui demeurent sans réponse et entament considérablement cet ingénieux montage. Que justifie la piste du parent de Sandherr ? Quelle était cette obligation de tenir son nom secret ? Certes, si Charpentier donne quelques exemples d’Alsaciens qui avaient connu quelques ennuis avec les autorités allemandes pour leur activité d’espionnage[11], n’était-il pas possible à Henry et Sandherr d’être discrets, de ne rien révéler et de faire croire qu’elle émanait d’un des divers espions qui émargeaient à la Section de statistique ? N’aurait-il pas même été possible, comme pour le bordereau, de rester flou sur sa provenance dans l’acte d’accusation ? Et puis, surtout, n’était-il pas curieux pour taire cette source de préférer celle de l’ambassade qui constituait pourtant un acte bien plus grave ? Et, puisqu’il est question de l’ambassade, pourquoi se compliquer la vie en l’y déposant pour le récupérer ensuite ? N’était-il pas possible, s’il fallait absolument donner cette provenance, de conserver la pièce et de se contenter d’affirmer qu’elle avait été saisie rue de Lille ? Et pourquoi encore ne pas la signer simplement du nom de Dreyfus pour éviter toute discussion ? De même, si ce fameux dossier des « documents Z » – selon le nom que donne Charpentier au dossier contenant la « lettre d’Alsace » – était si terrible, pourquoi ne pas l’avoir joint au dossier secret de 1894 ? Pourquoi ne pas avoir mis Picquart et Boisdeffre dans la confidence dès le début et avoir laissé le second demander au premier d’enrichir le dossier ? Pourquoi aux premiers soupçons de Picquart ne pas lui avoir dit ce dont il retournait ? Soit par Henry, quand il fut au courant de la découverte de son chef ou par Gonse ou Boisdeffre quand – pour suivre la thèse de Charpentier – ils furent mis au courant par Henry ? Cela aurait évité bien des ennuis et Picquart, comme il l’avait dit au procès Zola, aurait « rempli [s]on devoir d’officier[12] ». De même, comment comprendre cette lettre insupportable qu’avait envoyée Henry à Picquart quand il remplissait sa mission en Tunisie, bien loin et ne risquant plus de gêner ? Quelle drôle d’idée, si la thèse de Charpentier avait été une réalité, de provoquer ainsi le disgracié et de lui donner une bonne raison de faire éclater une affaire qui aurait pu, sans cela, ne jamais voir le jour. Que penser encore de la lettre « Espérance » (et non « Speranza » comme le dit Charpentier p. 163) qu’ils envoyèrent à Esterhazy pour le prévenir ? Une lettre qui le laissait seul face à ses problèmes en lui disant que « c’[était] à [lui] maintenant de défendre [son] nom et l’honneur de [ses] enfants » ? N’aurait-il pas été plus simple, s’il fallait sauver cet ami, d’aller le voir dans sa province, de le mettre au courant de ce qui se tramait et de l’inviter à disparaître au plus vite ? Et pourquoi ne pas avoir mis Du Paty, que sa fantaisie rendait difficilement contrôlable, dans la confidence ? Pourquoi avoir fait écrire Esterhazy à Boisdeffre la lettre « p. de C. » si, comme le dit Charpentier, le chef d’État-major avait été informé par Henry à la fin du mois d’août ? Pourquoi ne pas lui avoir dit que Boisdeffre était au courant du « secret », comme l’indique le fait qu’Esterhazy envoya au chef d’État-major la lettre anonyme du 24 octobre pour vérifier que la protection venait d’en haut ? Et pourquoi lui avoir fait aussi écrire à Félix Faure au risque de tout compromettre ? Pourquoi lui avoir encore fait écrire, le 7 novembre, cette lettre à Picquart qui ne pouvait qu’engager l’ancien chef de la Section de statistique à passer à l’offensive tout en lui apprenant que l’homme qu’il avait soupçonné était au courant de son enquête ? Pourquoi encore n’avoir pas mis Pellieux et Ravary, consciencieusement stylés, au courant du « secret » ?

Nous pourrions ainsi multiplier à l’infini ces questions qui montrent le peu de solidité de la thèse de Charpentier. Mais si elle ne tient guère, cette thèse, qu’en est-il alors de ces fameuses zones d’ombres à l’origine de cet incroyable montage ? Reprenons les principales questions posées par Charpentier et voyons combien elles peuvent trouver aisément leur réponse sans être obligé d’échafauder ce véritable roman. Si la question de la coïncidence des dates entre les dires d’Esterhazy et les souvenirs de Schwartzkoppen peut être vite écartée – c’est bien le 20 juillet qu’eut lieu une première rencontre à laquelle Sandherr ne devait rien –, celle de l’affirmation de Schwartzkoppen selon laquelle il n’avait jamais reçu le bordereau est plus intéressante et assez facile à résoudre. Que vaut le témoignage de Schwartzkoppen à ce sujet ? Ne peut-on penser qu’il le reçut bien mais ne pouvait l’avouer sans reconnaître avoir été bien léger, bien inconséquent en confiant à sa corbeille à papier une lettre d’une telle importance ? Concernant le changement d’attitude de Gonse et de Boisdeffre, la réponse est simple. Mais avant d’y répondre une petite précision s’impose. Charpentier se trompe – à moins qu’il ne force les événements pour coller à sa thèse – quand il écrit : « Certain, désormais, de l’importance de sa découverte, Picquart en parle à de Boisdeffre, puis à Gonse. Ceux-ci le félicitent de façon discrète dont il a conduit son enquête et l’invitent à la poursuivre. Puis, insensiblement, vers la fin d’août, leur attitude se modifie. Gonse recommande à Picquart de ne pas mêler l’Affaire Dreyfus à l’Affaire Esterhazy, alors que le bon sens commanderait au contraire de procéder à une comparaison immédiate des trois écritures en cause. » Et c’est à ce moment, selon lui, qu’Henry, inquiet, informa ses chefs du secret de Sandherr (p. 161-162). Cela expliquant ceci. Charpentier bouleverse ici les événements. Ce fut le 5 août que la première fois Picquart parla à Boisdeffre de sa découverte. Mais il s’était bien gardé, prudent, de parler de sa conviction qu’Esterhazy était le véritable auteur du bordereau. C’est à la fin d’août qu’il la lui révéla et c’est le 3 septembre que pour la première fois il en parla à Gonse qui ne le félicita aucunement mais lui demanda au contraire et dès les premiers mots de distinguer les deux affaires. Il n’y a aucun mystère ici. Gonse ne changea donc aucunement d’avis et s’il lui fit cette demande ce n’était que parce qu’il ne voulait pas d’une enquête qui eût pu amener à la révision du procès Dreyfus. De même, si Henry avait parlé à ce moment à Gonse et Boisdeffre du fameux secret, comme le soutien Charpentier, comment expliquer que pour tenter d’entrer au ministère, démarche qu’il entreprenait depuis avril précédent, Esterhazy se fût adressé à des députés et pas directement à Henry auquel il aurait pu faire valoir – ce qui était bien dans sa manière – de sérieux arguments pour qu’il intervînt et intervînt vite auprès de ses chefs ? Mais Picquart avait commencé son enquête, pourrait répondre Charpentier, et Henry ne devait pas se brûler. Sans doute mais alors Henry n’aurait-il pas eu tout à fait intérêt à prendre contact avec son « ami » et lui demander, au nom de leur cher secret, de s’abstenir d’une démarche pour le moins dangereuse ? Autre question. Pourquoi Henry, Gonse, etc. défendirent-ils Esterhazy et machinèrent-ils ces rendez-vous de roman-feuilleton pour le sauver ? Pourquoi, comme le demande Charpentier, n’ont-ils pas « laissé les événements se dérouler d’eux-mêmes et attendu en toute tranquillité de connaître les faits sur lesquels l’honorable vice-président du Sénat appuierait sa requête » ? Pourquoi une telle inquiétude ? (p. 162-163). Mais tout simplement parce qu’ils étaient compromis, parce qu’une illégalité avait été commise en 1894, parce qu’Henry avait fait un faux témoignage au procès, parce qu’ils avaient promis à Mercier de ne jamais rien dire de ce qui s’était passé… Et pourquoi croire que si Boisdeffre, à Du Paty, Henry, au procès Zola, avait parlé de documents plus importants que le bordereau, ce ne pouvait être que parce que ces documents existaient ? Ne pouvait-il s’agir que de nouveaux mensonges qui avaient tout simplement pour but de faire comprendre que, si le dossier connu n’était guère probant, il existait de vraies, de graves preuves, de trop graves preuves pour les livrer au public ?

Non la thèse de Charpentier est décidément bien fragile. Mais restons encore un peu avec lui. Car en effet il ne s’en tient pas là. Dans la seconde partie de son livre, il développe une autre théorie relative à la mort d’Henry en partant de la juste remarque qu’il « n’avait aucune raison pour se tuer ». Rejetant la thèse du suicide et celle de la mort maquillée et de la fuite d’Henry, dont la presse s’était faite l’écho en 1905[13], il proposait une autre explication : « Ou bien ce fut l’apoplexie foudroyante, ce qui n’est pas impossible. Ou bien, [un] visiteur inconnu [dont il avait découvert l’existence] lui tendit “la boulette” fatale, car il ne fallait pas songer au revolver dont la présence en ses mains n’aurait pu se justifier. » Charpentier « inclin[ait] pour la boulette » en raison du mot incohérent destiné par Henry à sa femme, mot qui avait été retrouvé sur sa table et dans lequel il disait être sur le point d’aller « [s]e baigner dans la Seine ». Le mystérieux visiteur, une fois le poison ingéré, lui aurait tranché la gorge pour faire croire au suicide. Voilà ce qui selon Charpentier pouvait expliquer le fait qu’Henry, droitier, ait été retrouvé le rasoir, et le rasoir fermé, dans la main gauche. Le fait est mystérieux, c’est indéniable. Mais cela dit, il est difficile de suivre Charpentier dans sa théorie du « visiteur » qui ne repose que sur une hypothèse formulée par Esterhazy[14] et dans la raison qu’il donne de ce qu’il faut bien considérer comme un assassinat, à savoir la nécessité de protéger le secret des fameux « documents Z » (p. 288-289). Nous ne savons bien sûr pas ce qui s’est réellement passé ce 31 août 1898 dans la cellule 13 du Mont-Valérien. Mais nous serions assez enclin à préférer une solution que ne propose pas Charpentier, et que nous avons évoquée précédemment, celle du « suicide par suggestion ». Ne peut-on penser en effet que ne pas enlever à Henry son rasoir était en tout comparable au pistolet laissé à disposition de Dreyfus le jour de la dictée ? Nous serions bien là dans les manières de l’État-major… Mais demeure ce mystère du rasoir fermé (ou « à demi fermé », comme le corrigera Walter en 1903[15]) et de sa présence dans la main gauche d’un droitier…

La curiosité suivante qui devait nous dire toute la vérité vit le jour en 1960. D’Esterhazy à Dreyfus,d’Henri Giscard d’Estaing, reprenait la thèse de Paléologue qui, dans son Journal de L’Affaire Dreyfus, avait, sans entrer dans les détails, proposé une « hypothèse constructive » qui expliquait selon lui toute l’affaire. Il n’y aurait pas eu un coupable mais trois : Esterhazy, son ami Weil et « un officier d’un très haut grade, qui, après avoir occupé pendant plusieurs années des fonctions importantes au ministère de la Guerre, exerce aujourd’hui un commandement de troupes » (p. 156). Paléologue, modeste, s’était contenté d’ouvrir la piste. Mais son éditeur, Plon, assurément pour en prolonger la vente – en « parfaire la thèse », comme le dit l’introduction du Giscard[16] –, éditera ce curieux D’Esterhazy à Dreyfus. Reposant sur une méconnaissance assez vertigineuse de l’Affaire, l’auteur expose, sans la moindre précaution, une thèse, exposition de « l’organisme » et non de « la tumeur », qui n’a pour but que de donner le nom que Paléologue avait gardé pour lui et qui permettrait d’établir « les vraies culpabilités de 1894[17] ». Esterhazy serait l’auteur du bordereau et le deuxième homme dont parle Paléologue, l’« officier d’un très haut grade », celui qui lui fournissait les documents et ne pouvait qu’appartenir à l’État-major, ne serait pas le général Rau, comme beaucoup le dirent[18] mais Mercier ! Et bien sûr tout cela n’aurait eu pour but que de protéger la fabrication du canon de 75, première occurrence de ce qui deviendra bientôt une véritable obsession. Critique avisé, Giscard corrigeait toutefois les erreurs du diplomate et entre autres celle de la complicité d’Henry dont Reinach – que Giscard s’obstine à nommer pour une raison que nous nous expliquons mal « Bernard Lazare » – avait fait l’axe de sa lecture de l’Affaire. La démonstration mérite d’être exposée[19]. Jusqu’au procès Zola, les défenseurs de Dreyfus avaient défendu une thèse simple : Dreyfus était innocent et Esterhazy coupable. Mais après la déposition de Pellieux – suffisante pour leur faire changer d’avis (!?) –, déposition qui établissait qu’Esterhazy n’avait pu être en mesure de livrer les documents énumérés au bordereau, ils avaient dû revoir leur copie. Bernard Reinach devait donc reprendre sa thèse et trouver un complice à Esterhazy, un complice qui devait bien sûr appartenir à l’État-major. Henry serait donc ce complice, thèse qui ne pourrait être contredite puisqu’Henry avait avoué son faux et s’était tué. Joseph Lazare en fera son « grand cheval de bataille », comme Zola d’ailleurs qui sur la base de « ce bagage sommaire […] enfla les effets oratoires de sa fameuse lettre “J’accuse” ». A-t-on compris ? En février 1898 (procès Zola), Zola et Reinach – que nous pouvons arrêter de nommer Lazare – portèrent toute la responsabilité sur Henry qui offrait l’avantage d’être mort depuis… sept mois plus tard… Et parce qu’en février 1898, ils avaient pris conscience de cela, Zola pourra en parler dans son « J’Accuse.. ! »… le mois précédent… Quant au petit bleu, il était l’œuvre des amis de Dreyfus… Comme l’écrit Giscard à propos de Charpentier : « Soyons magnanime et arrêtons-là un massacre trop facile…[20] »

La curiosité suivante qui devait nous dire toute la vérité vit le jour en 1960. D’Esterhazy à Dreyfus,d’Henri Giscard d’Estaing, reprenait la thèse de Paléologue qui, dans son Journal de L’Affaire Dreyfus, avait, sans entrer dans les détails, proposé une « hypothèse constructive » qui expliquait selon lui toute l’affaire. Il n’y aurait pas eu un coupable mais trois : Esterhazy, son ami Weil et « un officier d’un très haut grade, qui, après avoir occupé pendant plusieurs années des fonctions importantes au ministère de la Guerre, exerce aujourd’hui un commandement de troupes » (p. 156). Paléologue, modeste, s’était contenté d’ouvrir la piste. Mais son éditeur, Plon, assurément pour en prolonger la vente – en « parfaire la thèse », comme le dit l’introduction du Giscard[16] –, éditera ce curieux D’Esterhazy à Dreyfus. Reposant sur une méconnaissance assez vertigineuse de l’Affaire, l’auteur expose, sans la moindre précaution, une thèse, exposition de « l’organisme » et non de « la tumeur », qui n’a pour but que de donner le nom que Paléologue avait gardé pour lui et qui permettrait d’établir « les vraies culpabilités de 1894[17] ». Esterhazy serait l’auteur du bordereau et le deuxième homme dont parle Paléologue, l’« officier d’un très haut grade », celui qui lui fournissait les documents et ne pouvait qu’appartenir à l’État-major, ne serait pas le général Rau, comme beaucoup le dirent[18] mais Mercier ! Et bien sûr tout cela n’aurait eu pour but que de protéger la fabrication du canon de 75, première occurrence de ce qui deviendra bientôt une véritable obsession. Critique avisé, Giscard corrigeait toutefois les erreurs du diplomate et entre autres celle de la complicité d’Henry dont Reinach – que Giscard s’obstine à nommer pour une raison que nous nous expliquons mal « Bernard Lazare » – avait fait l’axe de sa lecture de l’Affaire. La démonstration mérite d’être exposée[19]. Jusqu’au procès Zola, les défenseurs de Dreyfus avaient défendu une thèse simple : Dreyfus était innocent et Esterhazy coupable. Mais après la déposition de Pellieux – suffisante pour leur faire changer d’avis (!?) –, déposition qui établissait qu’Esterhazy n’avait pu être en mesure de livrer les documents énumérés au bordereau, ils avaient dû revoir leur copie. Bernard Reinach devait donc reprendre sa thèse et trouver un complice à Esterhazy, un complice qui devait bien sûr appartenir à l’État-major. Henry serait donc ce complice, thèse qui ne pourrait être contredite puisqu’Henry avait avoué son faux et s’était tué. Joseph Lazare en fera son « grand cheval de bataille », comme Zola d’ailleurs qui sur la base de « ce bagage sommaire […] enfla les effets oratoires de sa fameuse lettre “J’accuse” ». A-t-on compris ? En février 1898 (procès Zola), Zola et Reinach – que nous pouvons arrêter de nommer Lazare – portèrent toute la responsabilité sur Henry qui offrait l’avantage d’être mort depuis… sept mois plus tard… Et parce qu’en février 1898, ils avaient pris conscience de cela, Zola pourra en parler dans son « J’Accuse.. ! »… le mois précédent… Quant au petit bleu, il était l’œuvre des amis de Dreyfus… Comme l’écrit Giscard à propos de Charpentier : « Soyons magnanime et arrêtons-là un massacre trop facile…[20] »

En 1962, L’Enigme Esterhazy d’Henri Guillemin nous offrit une nouvelle thèse. Refusant celle de Marcel Thomas, « docilité […] au dogme posé par l’État-Major » (p. 259), il proposait l’hypothèse suivante : Sandherr aurait découvert que Saussier – l’« X » mystérieux de Paléologue, selon lui, – fournissait – sans doute au terme d’un chantage – les documents qu’Esterhazy livrait. Il aurait alors fait écrire à Esterhazy un bordereau reprenant des documents précédemment livrés dans le but que la photographie vînt sous les yeux de Saussier et qu’il comprît que tout étant découvert il lui faudrait à l’avenir « se montrer plus circonspect ». La seule chose qu’il n’avait pas prévue était que le zèle de d’Aboville découvrirait dans ce bordereau, ce faux document de trahison, la main d’un jeune stagiaire qui n’avait vraiment rien à y voir (p. 288-290). Cette hypothèse, cette « rêverie » comme la qualifie Guillemin lui-même (p. 290), reposait sur le fait que Saussier avait toujours été, en 1894, partisan de ne rien faire et qu’il n’avait pas jugé bon de faire arrêter Esterhazy en 1897. Le fait, exact, de 1894, ne prouve pas grand-chose : Hanotaux était du même avis et n’est pas complice pour cela. Mais ce n’est pas exactement de cette manière que le présente Guillemin : il parle, lui, d’une tentative « d’empêcher, en 1894, toute poursuite, toute enquête même, lorsque le bordereau a surgi » (p. 286). Si tel avait été le cas, pourquoi Saussier aurait-il signé l’ordre de mise en jugement ? Pourquoi avoir dit à Casimir-Perier, qui s’étonnait qu’il engageât les poursuites, que les conclusions du rapport ne lui « permettaient pas d’agir autrement » ? La décision lui incombait, à lui seul, et il était libre, s’il l’avait voulu, d’aller contre le rapporteur. La peur de la presse pouvait-elle suffire à expliquer une décision qui risquait de le perdre ? Et quel formidable sang-froid que celui d’un complice qui ajoutait : « d’ailleurs qu’importe ? Le conseil de guerre décidera »[21]. Il est vrai, toutefois, que Saussier ne fit rien en 1897 pour faire arrêter Esterhazy. Mais nous savons que s’il ne le fit pas c’est parce que Billot le refusait[22] ? Saussier avait-il vraiment beaucoup de chance ou Billot était-il aussi complice ?

En 1962, L’Enigme Esterhazy d’Henri Guillemin nous offrit une nouvelle thèse. Refusant celle de Marcel Thomas, « docilité […] au dogme posé par l’État-Major » (p. 259), il proposait l’hypothèse suivante : Sandherr aurait découvert que Saussier – l’« X » mystérieux de Paléologue, selon lui, – fournissait – sans doute au terme d’un chantage – les documents qu’Esterhazy livrait. Il aurait alors fait écrire à Esterhazy un bordereau reprenant des documents précédemment livrés dans le but que la photographie vînt sous les yeux de Saussier et qu’il comprît que tout étant découvert il lui faudrait à l’avenir « se montrer plus circonspect ». La seule chose qu’il n’avait pas prévue était que le zèle de d’Aboville découvrirait dans ce bordereau, ce faux document de trahison, la main d’un jeune stagiaire qui n’avait vraiment rien à y voir (p. 288-290). Cette hypothèse, cette « rêverie » comme la qualifie Guillemin lui-même (p. 290), reposait sur le fait que Saussier avait toujours été, en 1894, partisan de ne rien faire et qu’il n’avait pas jugé bon de faire arrêter Esterhazy en 1897. Le fait, exact, de 1894, ne prouve pas grand-chose : Hanotaux était du même avis et n’est pas complice pour cela. Mais ce n’est pas exactement de cette manière que le présente Guillemin : il parle, lui, d’une tentative « d’empêcher, en 1894, toute poursuite, toute enquête même, lorsque le bordereau a surgi » (p. 286). Si tel avait été le cas, pourquoi Saussier aurait-il signé l’ordre de mise en jugement ? Pourquoi avoir dit à Casimir-Perier, qui s’étonnait qu’il engageât les poursuites, que les conclusions du rapport ne lui « permettaient pas d’agir autrement » ? La décision lui incombait, à lui seul, et il était libre, s’il l’avait voulu, d’aller contre le rapporteur. La peur de la presse pouvait-elle suffire à expliquer une décision qui risquait de le perdre ? Et quel formidable sang-froid que celui d’un complice qui ajoutait : « d’ailleurs qu’importe ? Le conseil de guerre décidera »[21]. Il est vrai, toutefois, que Saussier ne fit rien en 1897 pour faire arrêter Esterhazy. Mais nous savons que s’il ne le fit pas c’est parce que Billot le refusait[22] ? Saussier avait-il vraiment beaucoup de chance ou Billot était-il aussi complice ?

Il faudra attendre dix ans pour découvrir la nouvelle thèse et lire L’Affaire Dreyfus. La Clé du mystère de Michel de Lombarès[23]. Variation des précédents, il revenait sur la thèse du « troisième homme » qui pour lui, indiscutablement, ne pouvait être que Saussier. Aucune trahison ici, mais, à nouveau, une histoire de renseignements sur fond d’intox qui avait pour but de protéger l’inévitable canon de 75. Pour aider Saussier à en savoir plus sur les avancées de l’artillerie allemande qui développait de son côté un nouveau canon, son ami et ancien ordonnance Weil aurait eu l’idée de faire appel à Esterhazy et de lui faire proposer ses services à Schwartzkoppen. « […] on verrait bien, d’après les questions qui lui seraient posées, où en sont les études de canon à tir rapide en Allemagne. » Saussier n’aurait eu qu’à « donner son accord » et « fournir, de temps en temps, quelques documents, quelques renseignements, qui pourront être périmés ou faux, pourvu qu’ils soient vraisemblables ». Et ce faisant Saussier ne pourrait que « faire œuvre utile en fournissant de tels renseignements dans le cadre de la campagne d’intoxication que commence le directeur de l’Artillerie pour tromper le Grand État-Major allemand sur nos études de canons à long recul » (p. 36-37). A cette nouvelle thèse, Lombarès, sentant qu’il serait difficile d’y faire coïncider le bordereau, venait en ajouter une autre : le fameux document ne serait pas l’œuvre d’Esterhazy mais celui du S.R. allemand qui voulait ainsi vérifier une dénonciation récente au sujet de la manière dont le S.R. français obtenait ses informations et, donc, s’assurer que la corbeille à papiers de Schwartzkoppen n’en était pas la source. Si les renseignements obtenus étaient exacts, le bordereau, imitant l’écriture d’Esterhazy et parlant de documents récemment livrés, parviendrait, « par la voie dénoncée, au S.R. français. Ce service reprochera cette imprudente lettre à Esterhazy. Ce dernier niera en être l’auteur. On ne le croira pas. Au cas, bien improbable, où on le croirait, on comprendrait qu’il est “brûlé” et que, par un juste retour des choses, la corbeille à papiers de Schwartzkoppen est devenue une source d’intoxication. Dans tous les cas, Esterhazy sera tellement surpris qu’il réagira inévitablement, d’une manière ou d’une autre, auprès de Schwartzkoppen. Le contre-espionnage allemand aura ainsi, d’un même coup, vérifiés les renseignements de la [dénonciation] et démontré aux services de l’espionnage que leur prétendu traître n’est qu’un agent du S.R. français » (p. 239).

Il faudra attendre dix ans pour découvrir la nouvelle thèse et lire L’Affaire Dreyfus. La Clé du mystère de Michel de Lombarès[23]. Variation des précédents, il revenait sur la thèse du « troisième homme » qui pour lui, indiscutablement, ne pouvait être que Saussier. Aucune trahison ici, mais, à nouveau, une histoire de renseignements sur fond d’intox qui avait pour but de protéger l’inévitable canon de 75. Pour aider Saussier à en savoir plus sur les avancées de l’artillerie allemande qui développait de son côté un nouveau canon, son ami et ancien ordonnance Weil aurait eu l’idée de faire appel à Esterhazy et de lui faire proposer ses services à Schwartzkoppen. « […] on verrait bien, d’après les questions qui lui seraient posées, où en sont les études de canon à tir rapide en Allemagne. » Saussier n’aurait eu qu’à « donner son accord » et « fournir, de temps en temps, quelques documents, quelques renseignements, qui pourront être périmés ou faux, pourvu qu’ils soient vraisemblables ». Et ce faisant Saussier ne pourrait que « faire œuvre utile en fournissant de tels renseignements dans le cadre de la campagne d’intoxication que commence le directeur de l’Artillerie pour tromper le Grand État-Major allemand sur nos études de canons à long recul » (p. 36-37). A cette nouvelle thèse, Lombarès, sentant qu’il serait difficile d’y faire coïncider le bordereau, venait en ajouter une autre : le fameux document ne serait pas l’œuvre d’Esterhazy mais celui du S.R. allemand qui voulait ainsi vérifier une dénonciation récente au sujet de la manière dont le S.R. français obtenait ses informations et, donc, s’assurer que la corbeille à papiers de Schwartzkoppen n’en était pas la source. Si les renseignements obtenus étaient exacts, le bordereau, imitant l’écriture d’Esterhazy et parlant de documents récemment livrés, parviendrait, « par la voie dénoncée, au S.R. français. Ce service reprochera cette imprudente lettre à Esterhazy. Ce dernier niera en être l’auteur. On ne le croira pas. Au cas, bien improbable, où on le croirait, on comprendrait qu’il est “brûlé” et que, par un juste retour des choses, la corbeille à papiers de Schwartzkoppen est devenue une source d’intoxication. Dans tous les cas, Esterhazy sera tellement surpris qu’il réagira inévitablement, d’une manière ou d’une autre, auprès de Schwartzkoppen. Le contre-espionnage allemand aura ainsi, d’un même coup, vérifiés les renseignements de la [dénonciation] et démontré aux services de l’espionnage que leur prétendu traître n’est qu’un agent du S.R. français » (p. 239).

Le problème est que rien n’étaye une telle thèse. Rien ne dit que l’auteur de la dénonciation, la femme Millescamps, ait parlé du « ramassage de papiers dans la corbeille de l’attaché militaire », comme le soutient avec assurance Lombarès (p. 238). Dans un rapport à Münster de 1896, Schwartzkoppen, revenant sur l’affaire, avait expliqué que la Millescamps avait « racont[é] toutes sortes de choses, d’allure invraisemblable, sur la façon dont l’ambassade d’Allemagne et son personnel étaient observés par des agents secrets français ». Il avait dit cela mais n’en avait pas dit plus. Et toutes les recherches faites à la suite n’avaient rien donné[24]. Peut-être que Schwartzkoppen mentait ici, objecterait Lombarès, ne pouvant dire à Münster avec quelle facilité il était possible de se procurer des documents confidentiels à l’ambassade. Ou peut-être refusait-il d’entendre la vérité et disqualifiait-il (« une allure invraisemblable ») une telle dénonciation dont la réalité serait bien trop extraordinaire. Cela serait vraisemblable mais on comprend mal, dans ce cas, si la Millescamps avait en effet parlé de la corbeille, que l’attaché militaire ait pu continuer à la remplir si consciencieusement de documents qui continueront, bien après le bordereau, à venir garnir les dossiers de la Section de statistique… D’autre part, on comprend mal la « démonstration » de Lombarès. Si Esterhazy était en effet un agent du S.R. français, réagir, prendre contact avec Schwartzkoppen, était le plus sûr moyen d’avouer sa véritable appartenance. Il était clair que, puisque le postulat était que le bordereau mentionnait des pièces déjà livrées, il ne pouvait que s’agir d’une intox. Esterhazy et ses employeurs l’eussent assurément compris et la consigne n’eût pu être que de ne surtout pas se manifester. Et quel danger représentait pour les allemands une telle stratégie si la Millescamps avait menti ou si Esterhazy était un authentique traître et non un agent double. Le S.R. allemand aurait ainsi rendu un fier service à son homologue français en lui révélant un fait d’importance, à savoir qu’il existait un traître dans l’armée française.

Mais le problème ne se posa pas puisque, comme nous le dit Lombarès, la manœuvre échoua : « contrairement à tout ce que le S.R. de Berlin pouvait raisonnablement imaginer, si Esterhazy était bien un agent double, il n’était pas un agent du S.R. » (p. 239). Suivant cette méthode on peut avancer tout et n’importe quoi. Et sur quoi repose donc cette thèse ? Elle ne s’appuie – comme à chaque fois – sur aucun document et n’est qu’une explication censée répondre à une impossibilité : celle de la conception du bordereau par Esterhazy. Pour Lombarès, en effet, le bordereau ne peut en aucun cas être l’œuvre du « uhlan » et ce pour de multiples raisons : son inutilité, sa graphie, son style maladroit, l’état dans lequel il parvint à la Section de statistique, son papier, sa date et son texte (p. 224-232). Voyons cela. Inutile, le bordereau, ne faisant que récapituler des pièces qui y étaient jointes, l’était en effet mais le remarquer ne prouve pas grand-chose et le fait n’est peut-être finalement pas aussi curieux que Lombarès le pense. Il arrive souvent qu’on fasse parvenir à un correspondant un objet, un document quelconque, et que cet envoi soit accompagné d’un mot qui annonce ce que l’ouverture de l’enveloppe indiquerait d’elle-même. Cela s’appelle aussi de la politesse… Le second point – la graphie – est difficile à soutenir tant sont semblables les écritures d’Esterhazy et du bordereau. Et pour y parvenir, il faudrait que Lombarès ait d’autres arguments, moins naïfs dans tous les cas, que celui selon lequel « lorsque se posa la question d’Esterhazy, au procès de cet officier tous les experts consultés ont estimé que l’écriture du bordereau avait les caractères d’une imitation. Tous ! ». La question de la rédaction n’est pas plus convaincante. Esterhazy, cultivé, n’aurait pu commettre les impropriétés de langue, de mots et de tournures du bordereau. Certaines se retrouvent pourtant à l’identique dans sa correspondance. La question du papier est équivalente. Esterhazy possédait ce papier peu courant, comme le révéla l’enquête de la Cour de cassation et comme le sait aussi Lombarès. Alors ? « Un faussaire pouvait se procurer ce papier chez cet officier, ou chez son fournisseur »… Soit. Mais une nouvelle fois avec de tels arguments tout est possible. La date ? Comment, demande Lombarès, une lettre faite – si Esterhazy en était l’auteur – entre le 15 août et le 1er septembre, aurait-elle pu parvenir à la Section de statistique un mois plus tard ? Pourquoi l’agent aurait-il été « assez maladroit pour attendre grand mois avant de la faire parvenir » ? Cela serait douteux en effet. Mais pourquoi Schwartzkoppen, s’il a reçu le bordereau comme nous nous obstinons à le croire, aurait-il dû le jeter dès lecture ? N’aurait-il pu le garder, un jour, deux jours, quelques jours, une semaine, un mois même et le jeter plus tard ? Quant au texte, Lombarès voulait y voir un certain nombre de « véritables impossibilités dans l’hypothèse qui en fait l’œuvre du commandant Esterhazy ». Comment aurait-il pu écrire la première phrase (« Sans nouvelles m’indiquant… ») quand il allait et venait librement à l’ambassade ? Comment pouvait-il écrire « Je vous adresse », indiquant la livraison, et la livraison concomitante, alors que Schwartzkoppen a expliqué dans ses Carnets avoir reçu les documents en mains propres ? Pourquoi Esterhazy aurait-il donné entre parenthèse dans le bordereau la date du manuel de tir alors qu’elle figurait sur l’exemplaire qui lui transmettait ? Pourquoi, toujours à propos du manuel, avoir dire « je le prendrai », indiquant qu’il ne l’avait pas encore pris, alors qu’il le lui adressait ? Enfin, que signifiait la dernière phrase (« Je vais partir en manœuvres ») alors qu’il n’y se rendit pas à cette époque ? Autant d’impossibilités qui n’en sont pas. Aux manœuvres, il n’y alla pas fin août-début septembre 1894. Il n’y alla pas mais affirma à Schwartzkoppen y être allé quand, si on en croit les Carnets de l’attaché militaire, le 1er septembre, il lui avait dit revenir de celles de Sissonne dont il lui promettait la livraison des « observations qu’il y avait faites[25] ». Il n’y alla pas. Nous le savons, mais n’était-ce pas là un moyen, comme le dit Lombarès lui-même, d’« expliquer et valoriser » les observations en question ? N’est-ce pas aussi ainsi que peut s’expliquer la mention de la date du manuel dans le texte du bordereau ? Mais continuons. Comment expliquer la première phrase ? Sans doute qu’Esterhazy ne se gênait pas pour aller à l’ambassade. Mais ayant enfin obtenu l’accord de Schwartzkoppen, le 15 août, ne peut-on imaginer qu’il pouvait attendre que son nouvel employeur lui formulât quelque demande précise ? Comment put-il envoyer des documents avec le bordereau si Schwartzkoppen par ailleurs affirma les avoir reçu des mains d’Esterhazy lors d’une de ses visites ? Nous l’avons dit… et nous le répétons. Schwartzkoppen pouvait-il assumer aux yeux du monde, pour des mémoires qui feraient peut-être un jour l’objet d’une édition, de bien coupables négligences, négligences qui plus est, par la répétition, frôlaient la bêtise ?… Demeure la question du « je le prendrai ». En aucun cas, il ne signifie qu’Esterhazy ne l’avait pas encore, ce qui en effet serait curieux dans une lettre qui disait l’envoyer. Il suffit de lire le texte du bordereau pour comprendre que Lombarès à mal lu… ou a voulu lire ce qui pouvait servir son propos. Rappelons-nous le passage en question : « Ce dernier document est extrêmement difficile à se procurer et je ne puis l’avoir à ma disposition que peu de jours. Le ministère de la Guerre en a envoyé un nombre fixe dans les corps, et ces corps en sont responsables. Chaque officier détenteur doit remettre le sien après les manœuvres. Si donc vous voulez y prendre ce qui vous intéresse et le tenir à ma disposition après. Je le prendrai. A moins que vous ne vouliez que je le fasse copier in extenso et ne vous en adresse la copie. » « Je le prendrai » a ici le sens de « je le récupérerai », une fois, comme le dit la phrase précédente, que son correspondant en aura fini avec le document en question. Et ce dans le cas, Esterhazy devant le rendre le plus vite possible, n’en copier qu’une partie pourrait suffire à l’attaché militaire. Dans le cas où il souhaiterait l’avoir intégralement, Esterhazy lui proposait de le reprendre vite et de s’arranger pour le faire copier… Comment peut-on lire ici autre chose ? Parmi tous ces arguments qui n’en sont pas, le seul qui pourrait êtrelearguments qui n’portent jamais sur le fond et ne résistent pas longtemps à la critique recevable est celui des déchirures. Elles sont en effet curieuses et ne ressemblent que peu à celles des autres documents issus de la voie ordinaire. Mais si cela est, indubitablement, ce n’est guère suffisant pour en faire la preuve qui pourrait expliquer une autre origine au bordereau que la corbeille de l’attaché militaire.

En 1985, Lombarès réédita son ouvrage sous le titre L’Affaire Dreyfus[26]. La suppression de la seconde partie du titre de la première édition (La Clé du mystère) pouvait laisser espérer plus de mesure comme, dans l’introduction, l’aveu d’erreurs commises (p. 11). Mais il ne fallait pas le lire trop vite. Ces erreurs n’étaient à son point de vue que « de détail » et à bien y réfléchir ce nouveau titre était pire encore qui présentait cette seconde édition comme une histoire ou un essai. En fait, à l’exception de menues corrections, cette édition n’était que la reprise de la précédente, augmentée de trois chapitres qui, affirmait l’auteur avec sérieux, venaient sur la base de publications récentes confirmer son hypothèse, « la seule en accord avec tout ce qu’on savait de cette histoire » (p. 215). Voyons rapidement ce qui pouvait justifier autant d’assurance. Dans ses souvenirs, Mathieu, on s’en souvient, raconte ses expériences avec la voyante Léonie[27]. Lors d’une des séances, elle fit une déclaration dans laquelle Lombarès trouve une confirmation de sa thèse : « Interrogée, poussée par nous, elle déclara que cette pièce [le bordereau] était une copie, un décalque fait à Metz, rapporté par Greber [un agent allemand], dans un but qu’elle ignorait, à l’ambassade allemande à Paris, où elle avait été volée par un agent français.[28] » Et Lombarès, après avoir cité – inexactement –, de commenter : « Cette fois c’était clair, du moins pour nous, car, on le voit, cette phrase écrite dès 1895, résumait parfaitement notre hypothèse. » (p. 197). La preuve est donc une vision de voyante ? Est-ce sérieux ? Et puis si on veut bien prendre le passage entier dont est extraite la citation on verra qu’en aucun cas, comme elle pourrait à elle seule le faire croire, elle ne vient conforter la thèse d’une intox du SR allemand. La citation ne dit pas qui est à l’origine du document et peut faire croire, prise seule, hors de son contexte, que copiée à Metz elle était l’œuvre des Allemands. Mais ce que disait Léonie était tout autre. Citons le passage qui introduit celui sélectionné par Lombarès : « Ainsi elle prétendait que le coupable était un officier du ministère de la Guerre dont elle ne trouvait pas le nom, en relations avec un agent allemand du nom de Greber. Celui-ci apportait à Metz les documents, livrés par cet officier, d’où ils étaient expédiés à Berlin. » Voilà qui ne résume rien et contredit tout… Lombarès ne pouvait trouver meilleure source et meilleure définition de sa manière de travailler. Ce n’est pas de l’histoire que font ces auteurs mais bien de la divination.

En 1985, Lombarès réédita son ouvrage sous le titre L’Affaire Dreyfus[26]. La suppression de la seconde partie du titre de la première édition (La Clé du mystère) pouvait laisser espérer plus de mesure comme, dans l’introduction, l’aveu d’erreurs commises (p. 11). Mais il ne fallait pas le lire trop vite. Ces erreurs n’étaient à son point de vue que « de détail » et à bien y réfléchir ce nouveau titre était pire encore qui présentait cette seconde édition comme une histoire ou un essai. En fait, à l’exception de menues corrections, cette édition n’était que la reprise de la précédente, augmentée de trois chapitres qui, affirmait l’auteur avec sérieux, venaient sur la base de publications récentes confirmer son hypothèse, « la seule en accord avec tout ce qu’on savait de cette histoire » (p. 215). Voyons rapidement ce qui pouvait justifier autant d’assurance. Dans ses souvenirs, Mathieu, on s’en souvient, raconte ses expériences avec la voyante Léonie[27]. Lors d’une des séances, elle fit une déclaration dans laquelle Lombarès trouve une confirmation de sa thèse : « Interrogée, poussée par nous, elle déclara que cette pièce [le bordereau] était une copie, un décalque fait à Metz, rapporté par Greber [un agent allemand], dans un but qu’elle ignorait, à l’ambassade allemande à Paris, où elle avait été volée par un agent français.[28] » Et Lombarès, après avoir cité – inexactement –, de commenter : « Cette fois c’était clair, du moins pour nous, car, on le voit, cette phrase écrite dès 1895, résumait parfaitement notre hypothèse. » (p. 197). La preuve est donc une vision de voyante ? Est-ce sérieux ? Et puis si on veut bien prendre le passage entier dont est extraite la citation on verra qu’en aucun cas, comme elle pourrait à elle seule le faire croire, elle ne vient conforter la thèse d’une intox du SR allemand. La citation ne dit pas qui est à l’origine du document et peut faire croire, prise seule, hors de son contexte, que copiée à Metz elle était l’œuvre des Allemands. Mais ce que disait Léonie était tout autre. Citons le passage qui introduit celui sélectionné par Lombarès : « Ainsi elle prétendait que le coupable était un officier du ministère de la Guerre dont elle ne trouvait pas le nom, en relations avec un agent allemand du nom de Greber. Celui-ci apportait à Metz les documents, livrés par cet officier, d’où ils étaient expédiés à Berlin. » Voilà qui ne résume rien et contredit tout… Lombarès ne pouvait trouver meilleure source et meilleure définition de sa manière de travailler. Ce n’est pas de l’histoire que font ces auteurs mais bien de la divination.

Entre les deux éditions du Lombarès, parut en 1975 Dreyfus ou l’intolérable vérité de Jean Cherasse et Patrice Boussel[29], reprise et complément du « film-débat » sorti l’année précédente. Parallèlement aux commentaires et déclarations, extraites du documentaire, de François Mitterrand, Michel Debré, Alain Krivine, François Brigneau, Edgar Faure, Jean-Pierre Bloch, Daniel Mayer, Marcel Thomas et Henri Guillemin, Jean Chérasse, agrégé d’histoire, ancien élève de l’ENS, y proposait une « hypothèse originale » déjà présente dans son film. Selon lui, l’affaire Dreyfus était un « téléscopage » entre deux affaires : une affaire française et une affaire allemande. Du côté français, elle était une machination antisémite montée par le commandant Biot, journaliste de La Libre Parole et un des promoteurs de la campagne de 1892 contre la présence des juifs dans l’armée. Une machination qui avait pour but de « non seulement porter atteinte à la politique républicaine des Juifs, mais aussi et surtout discréditer le régime de la Troisième République avec un scandale touchant à la Défense nationale et à ce mythe de la “revanche” qui traumatisait littéralement les Français ». L’idée était « de trouver un officier juif alsacien […] et promis à un très bel avenir (c’est-à-dire un saint-cyrien ou un polytechnicien) ; d’observer attentivement son comportement s’il accédait à un des plus hauts niveaux du ministère de la Guerre (état-major de l’armée par exemple) : et de lui “coller une vilaine affaire d’espionnage sur le dos” ». C’est ainsi qu’aurait été choisi Dreyfus. Mais pour que son plan pût réussir, il fallait « disposer au ministère ou à l’état-major des “hautes oreilles favorables” sinon des complicités de premier ordre ». Mercier fut le premier conquis, contre la promesse du soutien de la presse de droite, puis Gonse, Henry, Lauth, Boisdeffre et « probablement bien d’autres ». Sur la base du roman de Louis Létang – encore une fois –, ils machinèrent donc l’affaire et il ne restait plus qu’à piéger la victime choisie, ce dont fut chargé d’Aboville, ami de Biot avec lequel « il allait souvent à la chasse ». Mais Esterhazy ? Et c’est là que commençait la seconde affaire, l’affaire « allemande ». Et Chérasse, pour l’expliquer, de reprendre la thèse de Lombarès (p. 193-200). Il n’est assurément pas nécessaire de commenter cette nouvelle variation de ce que Vincent Duclert appelle drôlement l’« histoire-canon[30] ». Juste deux remarques toutefois. Chérasse, pour expliquer l’affaire « française », affirme que « la “conquête” de Mercier » est un « fait historique ». Dommage que, suivant le procédé de tous ses prédécesseurs et suiveurs, il se contenta de cette simple affirmation. Il eût été intéressant de savoir à quoi il pouvait bien penser et sur quoi pouvait reposer une telle certitude… D’autre part, à propos du « télescopage », on ne peut s’empêcher de noter quelle fut la chance des bourreaux de Dreyfus. Si les allemands n’avaient pas eu la formidable idée d’intoxiquer le S.R. français, Biot et ses amis auraient sans doute pu attendre encore longtemps pour mettre leur plan à exécution…ry, Lauth, Boisdeffre et « e

Entre les deux éditions du Lombarès, parut en 1975 Dreyfus ou l’intolérable vérité de Jean Cherasse et Patrice Boussel[29], reprise et complément du « film-débat » sorti l’année précédente. Parallèlement aux commentaires et déclarations, extraites du documentaire, de François Mitterrand, Michel Debré, Alain Krivine, François Brigneau, Edgar Faure, Jean-Pierre Bloch, Daniel Mayer, Marcel Thomas et Henri Guillemin, Jean Chérasse, agrégé d’histoire, ancien élève de l’ENS, y proposait une « hypothèse originale » déjà présente dans son film. Selon lui, l’affaire Dreyfus était un « téléscopage » entre deux affaires : une affaire française et une affaire allemande. Du côté français, elle était une machination antisémite montée par le commandant Biot, journaliste de La Libre Parole et un des promoteurs de la campagne de 1892 contre la présence des juifs dans l’armée. Une machination qui avait pour but de « non seulement porter atteinte à la politique républicaine des Juifs, mais aussi et surtout discréditer le régime de la Troisième République avec un scandale touchant à la Défense nationale et à ce mythe de la “revanche” qui traumatisait littéralement les Français ». L’idée était « de trouver un officier juif alsacien […] et promis à un très bel avenir (c’est-à-dire un saint-cyrien ou un polytechnicien) ; d’observer attentivement son comportement s’il accédait à un des plus hauts niveaux du ministère de la Guerre (état-major de l’armée par exemple) : et de lui “coller une vilaine affaire d’espionnage sur le dos” ». C’est ainsi qu’aurait été choisi Dreyfus. Mais pour que son plan pût réussir, il fallait « disposer au ministère ou à l’état-major des “hautes oreilles favorables” sinon des complicités de premier ordre ». Mercier fut le premier conquis, contre la promesse du soutien de la presse de droite, puis Gonse, Henry, Lauth, Boisdeffre et « probablement bien d’autres ». Sur la base du roman de Louis Létang – encore une fois –, ils machinèrent donc l’affaire et il ne restait plus qu’à piéger la victime choisie, ce dont fut chargé d’Aboville, ami de Biot avec lequel « il allait souvent à la chasse ». Mais Esterhazy ? Et c’est là que commençait la seconde affaire, l’affaire « allemande ». Et Chérasse, pour l’expliquer, de reprendre la thèse de Lombarès (p. 193-200). Il n’est assurément pas nécessaire de commenter cette nouvelle variation de ce que Vincent Duclert appelle drôlement l’« histoire-canon[30] ». Juste deux remarques toutefois. Chérasse, pour expliquer l’affaire « française », affirme que « la “conquête” de Mercier » est un « fait historique ». Dommage que, suivant le procédé de tous ses prédécesseurs et suiveurs, il se contenta de cette simple affirmation. Il eût été intéressant de savoir à quoi il pouvait bien penser et sur quoi pouvait reposer une telle certitude… D’autre part, à propos du « télescopage », on ne peut s’empêcher de noter quelle fut la chance des bourreaux de Dreyfus. Si les allemands n’avaient pas eu la formidable idée d’intoxiquer le S.R. français, Biot et ses amis auraient sans doute pu attendre encore longtemps pour mettre leur plan à exécution…ry, Lauth, Boisdeffre et « e

En 1988, parut, plus confidentielle, une nouvelle thèse due à Max Guermann, « La “terrible” verité », publiée dans Les Cahiers naturalistes[31]. L’auteur y développe la thèse d’un montage de la Section de statistique dans le but de se débarrasser de Schwartzkoppen et de l’officine d’espionnage qu’il avait fait de l’ambassade d’Allemagne. Dans cette nouvelle thèse, Dreyfus n’aurait été ainsi que la victime, finalement pratique, de la ressemblance de son écriture avec celle du bordereau, découverte qui contraria l’ingénieux montage. Admettons et pour l’admettre faisons confiance à Esterhazy sur les déclarations duquel repose l’essentiel de l’argumentation. Mais ce faisant regrettons que l’auteur ne nous dise rien de la manière dont la création et la révélation du bordereau eût pu permettre d’atteindre son but si en Dreyfus n’avait pas été reconnu dans le bordereau le scripteur qu’il n’était pas. Sa découverte « a bouleversé le scénario original ». Certes, mais quel était-il ce scénario ? Qu’aurait permis d’obtenir cette pièce qui, comme le dit l’auteur lui-même, « précarité d[e la] combinaison », était pour le moins « un document douteux, ni daté, ni signé, sans destinataire désigné » (p. 53) ? Rien ne nous en est dit. S’il s’agissait de se débarrasser de l’attaché militaire, n’était-il pas plus simple de sortir sa correspondance intime, celle avec Panizzardi, dont la Section de statistique avait quelques pièces pour le moins édifiantes plutôt que d’échafauder ce plan compliqué, incomplet et tellement risqué ?

En 1988, parut, plus confidentielle, une nouvelle thèse due à Max Guermann, « La “terrible” verité », publiée dans Les Cahiers naturalistes[31]. L’auteur y développe la thèse d’un montage de la Section de statistique dans le but de se débarrasser de Schwartzkoppen et de l’officine d’espionnage qu’il avait fait de l’ambassade d’Allemagne. Dans cette nouvelle thèse, Dreyfus n’aurait été ainsi que la victime, finalement pratique, de la ressemblance de son écriture avec celle du bordereau, découverte qui contraria l’ingénieux montage. Admettons et pour l’admettre faisons confiance à Esterhazy sur les déclarations duquel repose l’essentiel de l’argumentation. Mais ce faisant regrettons que l’auteur ne nous dise rien de la manière dont la création et la révélation du bordereau eût pu permettre d’atteindre son but si en Dreyfus n’avait pas été reconnu dans le bordereau le scripteur qu’il n’était pas. Sa découverte « a bouleversé le scénario original ». Certes, mais quel était-il ce scénario ? Qu’aurait permis d’obtenir cette pièce qui, comme le dit l’auteur lui-même, « précarité d[e la] combinaison », était pour le moins « un document douteux, ni daté, ni signé, sans destinataire désigné » (p. 53) ? Rien ne nous en est dit. S’il s’agissait de se débarrasser de l’attaché militaire, n’était-il pas plus simple de sortir sa correspondance intime, celle avec Panizzardi, dont la Section de statistique avait quelques pièces pour le moins édifiantes plutôt que d’échafauder ce plan compliqué, incomplet et tellement risqué ?

Après quelques années d’accalmie, le virus reparut. Les commémorations à venir relancèrent une machine qu’on avait pu espérer avoir disparu. En 1993, Ida-Marie Frandon publia un curieux ouvrage qui offrait de faire le point sur la lassante question du canon de 75 : L’Affaire et le grand secret. Le Capitaine Dreyfus ou l’épopée du 75[32]. La thèse est connue : pour protéger le formidable canon Esterhazy aurait été envoyé par la Section de statistique à Schwartzkoppen pour lui donner de faux renseignements et l’engager sur la voie du canon de 120. Aucun argument n’étant avancé, il n’y guère plus à dire, à part toutefois une vraie nouveauté, pas plus soutenue, selon laquelle Dreyfus, « courageux, patriote, prisonnier d’apparences ambiguës », aurait accepté une « culpabilité temporaire » (p. 52-53). Cette dernière thèse, qui sera développée en 2000 par Jean-François Deniau, ne nécessite guère d’autre réponse que celle que nous avons donnée ailleurs[33] – et que nous reprendrons à la suite – et qui permet de comprendre la manière de procéder et l’ordre de preuves douteuses convoqué pour servir cette impossible thèse.

Après quelques années d’accalmie, le virus reparut. Les commémorations à venir relancèrent une machine qu’on avait pu espérer avoir disparu. En 1993, Ida-Marie Frandon publia un curieux ouvrage qui offrait de faire le point sur la lassante question du canon de 75 : L’Affaire et le grand secret. Le Capitaine Dreyfus ou l’épopée du 75[32]. La thèse est connue : pour protéger le formidable canon Esterhazy aurait été envoyé par la Section de statistique à Schwartzkoppen pour lui donner de faux renseignements et l’engager sur la voie du canon de 120. Aucun argument n’étant avancé, il n’y guère plus à dire, à part toutefois une vraie nouveauté, pas plus soutenue, selon laquelle Dreyfus, « courageux, patriote, prisonnier d’apparences ambiguës », aurait accepté une « culpabilité temporaire » (p. 52-53). Cette dernière thèse, qui sera développée en 2000 par Jean-François Deniau, ne nécessite guère d’autre réponse que celle que nous avons donnée ailleurs[33] – et que nous reprendrons à la suite – et qui permet de comprendre la manière de procéder et l’ordre de preuves douteuses convoqué pour servir cette impossible thèse.

En 1994, en annonce au centenaire du début de l’affaire Dreyfus, parut Un secret bien gardé. Histoire militaire de l’affaire Dreyfus par Jean Doise[34], livre tout à fait impressionnant sur les questions relative à la chose militaire et dont on peut juste regretter que son auteur ait cru bon y mêler l’Affaire. Variation de la plupart des ouvrages que nous venons de voir et plus particulièrement du Charpentier, dont il reprend tous les arguments (p. 44-46), il repose sur le postulat de la lettre d’Alsace qu’il entremêle avec la question de l’intox montée pour protéger le 75. Sandherr ayant reçu des informations en provenance d’Alsace sur la trahison d’un nommé Dreyfus, aurait décidé de mettre hors d’état de nuire le stagiaire ainsi nommé et, confiant le travail à Henry, aurait fait fabriquer pour cela le bordereau pour lequel Esterhazy aurait prêté son écriture. Coup double, le bordereau permettait de se débarrasser du traître et de crédibiliser l’informateur Esterhazy. Coup double et même coup triple dans la mesure où la mention du 120 dans le bordereau devait permettre de concentrer l’attention des allemands sur le 120 qui y était mentionné (p. 46, 55-57). Pour Mercier, tout à ses préoccupations relatives au nouveau canon, peu importait finalement que Dreyfus ait trahi. S’il fallait, à tout prix, l’arrêter, le faire juger et condamner, c’était à ses yeux pour le mettre hors d’état de nuire et l’empêcher de parler un jour du 75. Ainsi s’explique pour Doise l’empressement et le peu de souci de la légalité qui furent ceux de Mercier dans le traitement de l’affaire naissante (p. 63-64 et 179). Le montage est ingénieux et à vrai dire plus convaincant et mieux fondé que les précédents. Seulement, il ne repose sur rien et Doise n’avance pas la moindre preuve qui permette de fonder une thèse qui n’est qu’une suite d’affirmations et se heurte à toutes les objections que nous avons déjà soulevées au sujet des ouvrages de ses prédécesseurs. Page 44, l’auteur regrette que la « lettre d’Alsace » ait été « niée ou négligée par la plupart des dreyfusologues », expliquant ainsi pourquoi « ils ont mal interprétés la suite ». Mais comment ne pas négliger – et ne pas nier – une lettre que rien n’atteste, que personne n’a vue, qui aurait disparu si tant est qu’elle ait existé et dont la seule mention un peu tangible est due à Charpentier dans un travail dont nous avons vu ce qu’on pouvait en attendre ? L’histoire ne peut se faire sur d’uniques hypothèses, des spéculations, sur l’absence d’archives et le parti pris de ne pas les consulter, sur une bibliographie étique et discutable et, plus largement, sur une vision tout autant myope qu’astigmate de l’événement qui ne pourrait être compris qu’à la lumière des questions militaires et plus particulièrement de celle liées à l’artillerie[35].

En 1994, en annonce au centenaire du début de l’affaire Dreyfus, parut Un secret bien gardé. Histoire militaire de l’affaire Dreyfus par Jean Doise[34], livre tout à fait impressionnant sur les questions relative à la chose militaire et dont on peut juste regretter que son auteur ait cru bon y mêler l’Affaire. Variation de la plupart des ouvrages que nous venons de voir et plus particulièrement du Charpentier, dont il reprend tous les arguments (p. 44-46), il repose sur le postulat de la lettre d’Alsace qu’il entremêle avec la question de l’intox montée pour protéger le 75. Sandherr ayant reçu des informations en provenance d’Alsace sur la trahison d’un nommé Dreyfus, aurait décidé de mettre hors d’état de nuire le stagiaire ainsi nommé et, confiant le travail à Henry, aurait fait fabriquer pour cela le bordereau pour lequel Esterhazy aurait prêté son écriture. Coup double, le bordereau permettait de se débarrasser du traître et de crédibiliser l’informateur Esterhazy. Coup double et même coup triple dans la mesure où la mention du 120 dans le bordereau devait permettre de concentrer l’attention des allemands sur le 120 qui y était mentionné (p. 46, 55-57). Pour Mercier, tout à ses préoccupations relatives au nouveau canon, peu importait finalement que Dreyfus ait trahi. S’il fallait, à tout prix, l’arrêter, le faire juger et condamner, c’était à ses yeux pour le mettre hors d’état de nuire et l’empêcher de parler un jour du 75. Ainsi s’explique pour Doise l’empressement et le peu de souci de la légalité qui furent ceux de Mercier dans le traitement de l’affaire naissante (p. 63-64 et 179). Le montage est ingénieux et à vrai dire plus convaincant et mieux fondé que les précédents. Seulement, il ne repose sur rien et Doise n’avance pas la moindre preuve qui permette de fonder une thèse qui n’est qu’une suite d’affirmations et se heurte à toutes les objections que nous avons déjà soulevées au sujet des ouvrages de ses prédécesseurs. Page 44, l’auteur regrette que la « lettre d’Alsace » ait été « niée ou négligée par la plupart des dreyfusologues », expliquant ainsi pourquoi « ils ont mal interprétés la suite ». Mais comment ne pas négliger – et ne pas nier – une lettre que rien n’atteste, que personne n’a vue, qui aurait disparu si tant est qu’elle ait existé et dont la seule mention un peu tangible est due à Charpentier dans un travail dont nous avons vu ce qu’on pouvait en attendre ? L’histoire ne peut se faire sur d’uniques hypothèses, des spéculations, sur l’absence d’archives et le parti pris de ne pas les consulter, sur une bibliographie étique et discutable et, plus largement, sur une vision tout autant myope qu’astigmate de l’événement qui ne pourrait être compris qu’à la lumière des questions militaires et plus particulièrement de celle liées à l’artillerie[35].