Au Musée d’Art et d’histoire du Judaïsme est conservé un des plus importants fonds consacré à l’Affaire. Don de la famille Dreyfus au début, il est enrichi régulièrement.

Le bordereau : vrai ou faux document ?

Dans les nombreuses publications que suscite la sortie du J’accuse de Polanski, il n’est pas rare de lire que le bordereau est un faux commis par l’État-major. Le bordereau, personne ne peut discuter sérieusement cela aujourd’hui, est un document authentique, celui qui lancera toute l’Affaire. Et cette réalité tombe sous le sens. En effet, s’il avait été avait été un faux, Esterhazy serait alors innocent et la découverte de Picquart serait sans fondement puisqu’elle repose tout entière sur l’identité d’écritures. Mais surtout par quel miracle ce faux aurait-il été de la main d’Esterhazy ? Est-ce à dire qu’il aurait été complice de sa fabrication ? Qu’il était un agent double ? Et donc innocent ? Que l’État-major n’aurait pas commis, en le protégeant et en refusant de réviser le procès de Dreyfus, un crime contre le droit et la justice ? Allons, allons…

Dans les nombreuses publications que suscite la sortie du J’accuse de Polanski, il n’est pas rare de lire que le bordereau est un faux commis par l’État-major. Le bordereau, personne ne peut discuter sérieusement cela aujourd’hui, est un document authentique, celui qui lancera toute l’Affaire. Et cette réalité tombe sous le sens. En effet, s’il avait été avait été un faux, Esterhazy serait alors innocent et la découverte de Picquart serait sans fondement puisqu’elle repose tout entière sur l’identité d’écritures. Mais surtout par quel miracle ce faux aurait-il été de la main d’Esterhazy ? Est-ce à dire qu’il aurait été complice de sa fabrication ? Qu’il était un agent double ? Et donc innocent ? Que l’État-major n’aurait pas commis, en le protégeant et en refusant de réviser le procès de Dreyfus, un crime contre le droit et la justice ? Allons, allons…

Petite histoire du « J’Accuse… ! ».

Nous publions ici dans sa version longue et avec quelques variantes, un article sur l’histoire du texte « J’Accuse… ! » et de ses éditions, texte qui figure dans les Mélanges offerts à Alain Pagès (voir ici). Nous remercions les Presses universitaires de la Sorbonne qui nous en ont donné l’autorisation. Philippe Oriol

Adrien Abauzit sur Temporium Radio

Cette excellente radio recevait le 20 Adrien Abauzit. Comme toujours, nous rectifions les erreurs, approximations, inventions de l’auteur de L’Affaire Dreyfus, entre vérités et grosses ficelles.

La vidéo n’existant aujourd’hui plus, nous ne donnons que nos commentaires….

6’50. « Vous avez repris l’intégralité des procès de cette affaire ». Non ! Adrien Abauzit n’a travaillé sur aucune des procédures non publiées et conservées dans divers centres d’archives : il ignore l’instruction Pellieux, l’ instruction Ravary, les deux instructions Tavernier, l’instruction contre de Pellieux ; et encore les procès connexes : le procès Henry-Reinach, le procès Rochefort Valcarlos, le procès des ligues, le procès en Haute-Cour, le procès Grégori. Il n’a pas travaillé sur les ouvrages parus depuis le Bredin et n’a rien vu de la presse de l’époque ou des sources archivistiques pourtant essentielles à la connaissance de l’Affaire.

8’46. L’ouvrage de Bredin… Un des plus récents… Le Bredin est un un essai historique et littéraire plus qu’un livre d’historien date de 1983 ! Il y a 35 ans… Il a paru tellement de livres depuis, et tellement fondamentaux…

10’51. Le « procès Zola dans lequel on voit […] Picquart […] extrêmement en difficulté et en qualité d’avocat je trouve sa défense lamentable. Si malgré le fait qu’il soit si bien entouré, il n’a que ça à se mettre sous la dent, c’est qu’il y a un problème ». Non. Si Adrien Abauzit avait travaillé sur les sources, avait mieux lu les procédures (tout est dit dans la seconde enquête de la Cour de cassation) ou avait lu quelques livres parus depuis le Bredin, il aurait découvert que Picquart ne se défendit pas au procès Zola parce qu’on lui avait fait miroiter, s’il se conduisait bien, un retour en grâce. Et il y crut…

11’58. « Il y a eu un procès Esterhazy en janvier 1898 si ma mémoire ne me fait pas défaut » !!! Comment un auteur qui fait un livre en grande partie sur Esterhazy peut-il ne pas être sûr de la date du procès du personnage en question ?

12’45 Arrêt de 1906 violation du droit. Non. La rédaction de l’article 445 ne ferme absolument pas la porte à une cassation sans renvoi.

17’40. Bastian ne faisait pas sa livraison tous les jours, un mois après avoir récupéré les documents le plus souvent dit l’interviewer. Et Adrien Abauzit de répondre que « ça dépend », « c’est variable ». Non. Elle livrait plusieurs fois par semaine (donc quelques jours après) et la chose est importante parce qu’elle écroule un argument d’Adrien Abauzit à propos d’une pièce.

18’36. Le bordereau indiquait la présence d’une taupe à l’État-major. Non. Ça c’est la thèse de l’accusation (et d’Adrien Abauzit) que rien ne prouve. Le bordereau indiquait qu’il y avait une taupe dans l’armée ! La différence est essentielle…

19’30. L’influence de l’espionne madame Bodson. Il s’agit là d’une pure invention. Si la relation de Dreyfus avec Bodson est avérée, il ne fut jamais dit, par personne et pas non plus par l’accusation, qu’elle fut une espionne. Rien, nulle part, dans aucun document, dans aucune archive, n’évoque de relations d’espionnage de la Bodson.

19’50 Amorçage qui expliquerait le verdict de Rennes à 10 ans. Quelle preuve de cet amorçage ? Aucune. Et si Dreyfus avait « amorcé », n’aurait-il pas dit pour se disculper ce qu’il avait livré, quand, comment ? Et soutenir que le verdict de Rennes pourrait s’expliquer ainsi est une affirmation gratuite qui relève de l’astrologie.

21’. Attention attirée sur Dreyfus parce qu’il fallait passer par tous les bureaux pour avoir les documents du bordereau et que Dreyfus, stagiaire, est passé par ces bureaux. De plus Dreyfus était artilleur et le bordereau ne pouvait avoir été écrit que par un artilleur. Telle est la thèse de l’accusation que nous savons aujourd’hui fausse. Le bordereau contient des approximations de vocabulaire qu’un artilleur n’aurait pu commettre, la phrase sur le manuel de tir prouve (si on veut bien faire attention au texte) que son scripteur n’était pas à l’État-major et les notes fournies par le bordereau auraient pu être par exemple récoltée au camp de Châlons… Où Esterhazy était en 1894.

22’30. La question de l’antisémitisme aux débuts de l’Affaire. L’Affaire n’est pas une machination contre le juif Dreyfus mais la nécessité pour un ministre en péril d’agir vite pour préserver son portefeuille, nous en sommes tous d’accord. Cela dit, il est impossible d’écarter que l’antisémitisme avéré de Fabre et de d’Aboville, que celui de Bertin-Mourot (qui souffla le nom de Dreyfus à d’Aboville) n’ait pas joué.

23’21. « Il faut distinguer la question de l’antisémitisme dans le cadre du contradictoire et des débats judiciaires ; quelle est son importance concrètement dans les faits et après il y a son utilisation à l’extérieur de l’affaire »… Entre le 15 octobre et la fin du mois, l’antisémitisme ne joue pas à l’extérieur puisque l’arrestation de Dreyfus est tenue secrète. Cela dit, si Adrien Abauzit avait lu attentivement le Procès de Rennes qui est une de ses sources, il aurait appris que Mercier envoya d’Aboville, juste avant le transfert de Dreyfus au Cherche-Midi, pour demander au directeur de bien garder le secret de l’arrestation et le mettre « en défiance contre les démarches que tenterait la “haute juiverie” ». De plus, quand, aux derniers jours d’octobre, l’information de la découverte d’un traître fut livrée à la presse, elle le fut par deux hommes de l’État-major, et le fut à un seul journal : l’antisémite La Libre Parole… L’État-major et nul autre que lui fit de l’affaire du capitaine Dreyfus, et ce dès le début, une affaire ou la question juive comme on disait à l’époque avait à y voir.

23’47. L’expert Gobert « pourrait être pour, il pourrait être contre ; il ne se mouille pas trop ». Gobert ne se montra pas le moins du monde dubitatif. Il écrit dans son rapport : « La lettre anonyme incriminée pourrait être d’une personne autre que celle soupçonnée » et expliquera plus tard : « [Je] dis au général Gonse qu’il y avait lieu de prendre des précautions infinies, que le bordereau ne m’apparaissait pas du tout comme étant de la main de Dreyfus. J’engageai le général Gonse à une très grande circonspection. Je le priai de faire faire des recherches. » Et son rapport fut écarté (une étude entachée « sinon de nullité, au moins de suspicion » dit l’acte d’accusation de 1894) au motif qu’il avait cherché à savoir qui était la personne soupçonnée. En fait, il n’avait rien cherché à savoir mais Du Paty, qui lui avait transmis le dossier, avait laissé à l’intérieur le nom du suspect. Cela dit, en quoi le fait d’avoir cette information rendait son étude irrecevable sinon parce qu’elle n’allait pas dans le sens souhaité ?

26’88. La dictée. Dreyfus « modifie son écriture ». Non, aucunement, et il suffit d’aller voir le document pour en être sûr : https://wp.me/p4v5fs-23J et : https://wp.me/p4v5fs-2aH

27’26. La dictée. L’histoire des 5° degrés. Il faisait froid et d’autant plus froid qu’un grand feu, dont parle Dreyfus et que confirme Gribelin à Rennes, brûlait dans la cheminée. Il était donc imaginable d’avoir froid aux doigts.

30’13. « Pendant ses interrogatoires, Dreyfus va avoir un discours qui entre en totale contradiction avec sa défense ultérieure. » C’est absolument faux… Sa défense demeura la même : celle d’un homme qui criait son innocence et ne varia en rien dans ses explications. Il fut imprécis au début certainement, comme peut l’être un innocent accusé d’un crime dont ne lui parla pas pendant longtemps. Sur des questions précises sur des questions qu’il ne comprenait pas, il tentait de répondre imaginant ce qu’on lui reprochait et ce à quoi pouvait correspondre ce qu’on lui demandait. Dans des notes qu’Adrien Abauzit aurait pu trouver s’il avait travaillé dans les centres d’archives (des notes inédites écrites en 1894 avant le procès et que nous allons publier ici même dans quelques jours), Dreyfus écrit :

Dans les 17 jours qui suivirent, je subis plusieurs interrogatoires, dans ma chambre, à la prison, par l’officier de police judiciaire, Mr le commt du Paty de Clam. il venait vers le soir, avec son greffier, la haine dans les yeux, l’injure sur les lèvres, quand mon cerveau torturé n’en pouvait plus. ah, tout ce que j’ai entendu dans ces jours tristes et sombres ! Mon cœur tressaille encore. Je ne savais pas la moitié du temps ce que je répondais ; on me disait toujours, vous êtes perdu, il n’y a que la Providence pour vous tirer de là. Alors dans mon cerveau brûlé par la fièvre, j’ai inventé roman sur roman pour expliquer une énigme que je ne pouvais pas déchiffrer, pauvre naïf que j’étais. Je demandais toujours quelles étaient les preuves de l’accusation ; mais on refusait toujours de me les montrer. est-ce qu’à un criminel, on ne commence pas par lui montrer l’instrument de son crime, pour lui demander s’il le reconnaît ? – L’instrument du soi-disant crime, c’était comme je l’appris plus tard une lettre ! Pourquoi ne me l’a-t-on pas montrée ? L’officier judiciaire et son greffier me firent dire tout ce qu’ils voulaient ; je n’avais plus conscience de moi-même. Je ne croyais pas non plus qu’il fallût me défendre contre une accusation pareille. Un soir, comme je demandais qu’on me dise enfin de quoi il s’agissait, le greffier me répondit : « Votre situation la voici : supposez qu’on trouve votre montre dans une poche où elle n’aurait pas dû être. » L’officier de police judiciaire acquiesça du geste. Alors je compris que des documents à moi avaient été volés. Aussitôt voilà mon imagination en campagne […]. Personne ne peut se douter de ce que cela est que de se trouver, innocent, dans une sombre prison, en tête à tête avec son cerveau, et accusé du crime le plus épouvantable qu’un soldat puisse commettre. Et puis toujours, comme un spectre, cet horrible commt du Paty qui venait comme un fou, haineux et terrible me disant : « Vous êtes perdu, rien ne peut vous sauver. » Je rageais d’indignation et de douleur. Un soir, comme je disais au commt : « Comment pouvez-vous croire que moi, alsacien, auquel les allemands refusent tous les passeports, je puisse être un traître. » C’était pour mieux cacher mon jeu, me répondit-il. Un autre soir, l’officier de police judiciaire me dit : « On est sur les traces de vos complices, des arrestations sont imminentes, suivant le cas vous passerez devant la juridiction civile ou militaire. » Je devenais littéralement fou, je me voyais enfermé dans une trame inextricable. Un autre soir encore, l’officier de police judiciaire me dit : « Votre arrestation est secrète et cependant elle est connue dans toutes les officines allemandes ; celles-ci tremblent, elles vous brûlent en ce moment. » La nuit qui suivit fut la plus épouvantable de toutes. Je faillis me suicider, j’eus des heures d’égarement. Au milieu de la nuit, dans un moment de fièvre, je pris mes draps et me préparai à me pendre aux barreaux de ma fenêtre. Mais ma conscience veillait, elle me dit : « si tu meurs, tout le monde te croira coupable ; il faut que tu vives, quoi qu’il arrive, pour crier au monde que tu es innocent. » Jamais homme au monde ne souffrit comme moi. Mon cerveau était constamment brûlé par la fièvre. Le médecin dut me prescrire des bains de pied [illisible] ; il me donna également du sirop de morphine pour pouvoir au moins dormir quelques heures. Un jour, ma souffrance devant l’attitude haineuse de l’officier de police judiciaire fut telle que je lui dis, je crois : « Écoutez, déclarez que je suis innocent et je me tue ; j’en ai assez de la vie. » un soir, comme je lui criais encore que j’étais innocent, car c’était le seul mot que je pusse encore articuler, il me répondit : « L’abbé Bruneau a bien dit aussi qu’il était innocent et il est mort sur l’échafaud. » Enfin le 15e jour après mon arrestation, on me montra la photographie de la pièce accusatrice : c’était une lettre qu’on m’imputait. Cette lettre je ne l’ai pas écrite et les experts qui déclarent que c’est mon écriture se trompent. Si on m’avait montré dès le premier jour la pièce accusatrice j’aurais compris et j’aurais pu répondre victorieusement. Mais on me montrait des bouts de papier, des bouts de mots, on me posait des phrases ambiguës a double entente ; on faisait divaguer mon cerveau.

32’00. Les aveux. « Les contradicteurs dreyfusards diront que c’est faux ». ça l’est en effet et nous l’avons maintes fois montré dans nos travaux. La meilleure preuve du mensonge en étant d’ailleurs le faux que commettra Gonse, comme je l’ai montré dans mon Histoire de l’affaire Dreyfus de 1894 à nos jours. Mais ce qui est étonnant, c’est le changement de cap d’Adrien Abauzit. Il défend ici les aveux et écrit dans son livre : « « Dreyfus, condamné pour ce qui est perçu comme étant à l’époque le pire des crimes, doit probablement se sentir couvert de honte et terriblement isolé. Les paroles qu’il adresse à Lebrun-Renault [sic pour Lebrun Renaud] sont, je pense, le signe d’un homme, objet d’une vindicte universelle, à la recherche d’un minimum d’empathie. » (p. 85). Dommage, nous préférions cette version. Mais il semble en fait que cette phrase veuille dire autre chose : « un cri du cœur » dit-il ici. Maintenant que nous dit que Lebrun Renaud, comme le montrera Jaurès dans ses Preuves, a bien entendu ce qu’il dit avoir entendu ?… et invoquer le témoignage de d’Attel (qui était d’ailleurs capitaine et non commandant) n’a pas de valeur. Il aurait fallu qu’Adrien Abauzit nous dise que Lebrun Renaud a entendu : « Le ministre sait que je suis innocent, il me l’a fait dire par le Comdt du Paty de Clam, dans ma prison, il y a quelques jours, et il sait que si j’ai livré des documents, ce sont des documents sans importance et que c’était pour en obtenir de plus sérieux des allemands » (drôles d’aveux qui accompagnent une protestation d’innocence) ; et que d’Attel, lui, se souviendra de : « Pour ce que j’ai livré, cela n’en valait pas la peine. Si on m’avait laissé faire, j’aurais eu davantage en échange ». Comment deux témoins ont-ils pu, au même moment, entendre des propos si différents ? Si Adrien Abauzit avait mieux travaillé, il aurait même pu en trouver d’autres des témoignages… qui tous donnent une déclaration encore différente.

35’18. La date du bordereau. « on a rattaché dans l’acte d’accusation en réalité des documents qui existaient mais qui n’étaient pas ceux vraiment visés ». Mis à part le fait que cette phrase n’a aucun sens, les documents de 1894 demeurèrent à charge contre Dreyfus jusqu’à Rennes et le sont encore dans le livre d’Adrien Abauzit. Le problème n’était pas là. L’accusation avait daté le bordereau d’avril pour qu’il collât avec les dates que l’accusation imaginait alors être celles de quelques-uns des documents. Au procès de 1894, Dreyfus avait fait remarquer que si le bordereau avait été écrit à cette date, il n’aurait pu – s’il l’avait toutefois écrit – annoncer quelque information datant de juillet telle que celle relative aux formations nouvelles d’artillerie. Du Paty avait alors tenté l’hypothèse selon laquelle le bordereau pourrait dater d’août et qu’ainsi « le partir en manœuvres » concernait bien les manœuvres d’automne où Dreyfus, jusqu’au « dernier moment », avait cru devoir aller. C’était pure improvisation de la part de Du Paty puisqu’existait une note officielle du 18 mai, signée du général Gonse, prévenant les stagiaires qu’ils n’iraient pas aux manœuvres. Dreyfus avait demandé que cette note fût versée aux débats. On ne le voulut pas et on était passé à autre chose… La date d’avril-mai avait été maintenue contre Du Paty et il avait été expliqué que la fameuse phrase ne qualifiait aucunement les manœuvres mais bien le voyage d’état-major auquel avait participé Dreyfus en juillet. Mais pourquoi avoir parlé de manœuvres dans le bordereau, dans ce cas ? Sérieusement, le commissaire du gouvernement expliquera dans son réquisitoire que Dreyfus n’avait pas écrit, comme il l’aurait dû, « “Je pars en voyage d’état-major”, car c’eût été signer la lettre-missive ».

37’33. La lettre Davignon. Adrien Abauzit ne se souvient plus si Panizzardi a écrit à Schwartkoppen ou le contraire. Est-ce sérieux ? Et si l’ami dont il est question ici est Dreyfus pourquoi est-il devenu une « canaille » dans une autre lettre quasi-contemporaine et sur laquelle Adrien Abauzit, qui nous révèle ce que fut la véritable affaire, se souvient assez imprécisément ? Est-ce sérieux cela encore ?

40’05. Le « D » de ce « canaille de D » est en effet l’initiale d’un pseudonyme. Que Mathieu ne le sût pas est évident et qu’il cherchât un officier dont le nom commence par « D » quand il apprit l’existence de cette pièce, est logique. Pour Picquart en revanche la chose est différente. Il fit en effet une enquête sur d’Orval (dont l’initiale du nom est « o ») mais il n’en fit jamais sur Donin de Rosière. Cette affirmation, avérée selon Adrien Abauzit, est un mensonge de l’état-major contre lequel s’éleva toujours Picquart et qui semble attesté par le fait qu’autant le dossier de l’enquête d’Orval est toujours dans les archives de la Section de statistique, autant celui sur Donin n’a jamais existé (ce qui est certifié à l’époque par l’accusation elle-même) ! Adrien Abauzit affirme une nouvelle fois quelque chose dont il ignore tout.

42’48. Le « funeste » (dans doute parce que créateur de la LDH) Trarieux et sa loi. Adrien Abauzit laisse entendre que la réforme de l’article 445 aurait été votée dans le but d’aider à la révision de Dreyfus. En 1895, Trarieux est loin, très loin d’être dreyfusard. Affirmation anachronique.

43’40. Léonie (one more time). Cela fait 10 fois qui nous lui faisons la réponse (il devrait vraiment nous lire). Il est inexact, grossier, peu honnête, de dire que Mathieu appris l’illégalité en passant par les services d’une voyante. Il le fit en effet, Léonie lui dit à ce sujet une phrase énigmatique qu’il ne comprit pas et comprit plus tard quand d’autres (Develle, Salles) lui apprirent ce qui s’était passé dans la salle des délibérations en 1894.

Gibert. Comment fut-il convaincu ? Comme beaucoup. Un traître alsacien, militaire, riche et qui ne cesse de clamer son innocence peut aider certains à développer ce genre de conviction. Consulter le dossier n’a rien à y voir. Beaucoup se mobilisèrent pour Sacco et Vanzetti, pour les Rosenberg, pour Ranucci (pour ne prendre que quelques cas connus) sur une intime conviction. Cette intime conviction qu’on demande juste à un juré populaire d’avoir…

46’30. Mathieu « met du gras autour des os » (drôle d’expression). Le témoignage de Félix et Faure et l’avocat non nommé. Dommage vraiment qu’Adrien Abauzit ne lise pas nos réponses. Nous avons ruiné ces âneries, sur lesquelles il s’obstine, à la toute fin de notre dernière (https://wp.me/p4v5fs-2aH), 20 jours avant la diffusion de cette émission. Sur l’avocat dont on n’a pas le nom, je remets le passage en question : « Quant aux autres témoignages, Adrien Abauzit nous montre une nouvelle fois avec assurance son ignorance. Parlant du témoignage du confrère de Demange dont il ignore le nom parce que Mathieu ne le donne pas, il affirme qu’on ne le saura jamais et que cette “confidence invérifiable ne vaut pas grand-chose” (p. 199). On sait qui il était, tout le monde en parle, et même Dutrait-Crozon… Il s’agit d’Émile Salles qui devait déposer au procès Zola mais qui ne le put pas parce que la question ne fut pas posée….. » On sait donc très bien comment les dreyfusards l’ont su : par Develle et Salles et surtout par l’article de L’Éclair du 14 septembre 1896 qui confirmait les témoignages en question… Il est incroyable de passer cette réalité sous silence (il est vrai qu’en parlant plus tard, Adrien Abauzit n’est plus sûr où l’article a été publié et se trompe dans la citation qu’il en fait ; 1’02’19) et de s’accrocher à l’épisode « rigolo » de la voyante. P. 82 de ses mémoires, Mathieu écrit à propos de cet article :

Adrien Abauzit aurait dû lire la totalité du livre de Mathieu Dreyfus.

50’. L’homme de paille Esterhazy, « conviction étayée par un certain nombre d’éléments de fait ». L’affaire Souffrain. Richard Fremder encourage à lire le livre d’Adrien Abauzit, nous encourageons, sur le cas Souffrain, aberrant, à lire notre réponse : https://wp.me/p4v5fs-2aH (faire une recherche : « entretenir la farce »).

54’18. Le Petit bleu. Le Petit bleu n’est pas signé de Schwartzkoppen, n’est pas de l’écriture de Schwartzkoppen et n’a pas été envoyé. C’est donc un faux. Nous ne développerons pas plus notre réponse ici et renverrons, pour cela comme pour la pseudo-falsification, à une réponse précédente qui montre que la thèse d’Adrien Abauzit est une blague qui joue sur la crédulité de son lecteur. À lire pour en être définitivement convaincu : https://wp.me/p4v5fs-2aH (faire une recherche « improbable Petit bleu »). Et dire que Picquart va « intimer l’ordre » à Lauth de certifier que le petit bleu est bien de l’écriture de Schwartzkoppen est une affirmation qui ne repose que sur le témoignage de l’accusation (Lauth) qui d’ailleurs ne dit pas exactement cela. Quant aux autres témoins, ils diront la même chose que Lauth bien plus tard, quand les hommes de l’état-major auront accordé leurs violons. Auparavant, lors de l’instruction Ravary par exemple, instruction qu’Adrien Abauzit aurait dû lire, Iunck dit exactement la même chose que Picquart, à savoir qu’il avait dit à Lauth que si besoin était, il pourrait toujours dire qu’elle était l’origine de la pièce… ce qui est pour le moins différent.

1’01’15. La relation amoureuse des deux attachés militaires. Affirmation courante mais gratuite. Rien ne l’a jamais prouvé.

1’05’40. Picquart argue le « faux Henry » de faux et après lui les dreyfusards qui sont, dit Adrien Abauzit, « très bien renseignés, semble-t-il ». À présenter les faits ainsi tout est curieux. Déjà si les dreyfusards ont dit que la pièce était fausse c’est parce que Picquart l’avait affirmé au procès… et c’est tout. Et si Picquart put dire qu’elle était fausse, c’est parce qu’il ne l’avait pas vue et que chef encore de la Section de statistique quand elle était censée être arrivée, il aurait dû en avoir communication. C’est pour cela que, dès novembre 1896, quand Billot et Gonse lui en avait parlé, il avait déjà émis de sérieux doutes.

1’06’46 On ne parle pas tant que ça en mai 1898 du fait que Dreyfus soir juif. Comment est-il possible a quelqu’un qui connaît le sujet de soutenir cela sérieusement ? Si beaucoup de dreyfusards évitèrent soigneusement de faire dériver la question sur le sujet, la presse dreyfusarde en parla quotidiennement et la presse antidreyfusarde, c’est-à-dire à peu près toute la presse, ne fit que cela dès l’arrestation, en 1894.

1’07’10. Cavaignac héros. Il est amusant que là Adrien Abauzit ne revienne pas sur la version de la découverte du « faux Henry » qu’il aurait pu qualifier d’officielle. Dans mon Histoire de l’affaire Dreyfus de 1894 à nos jours, je propose une autre version que je reproduis ici… 8 pages, sur la base des sources et uniquement des sources… Des sources qu’Adrien Abauzit est censée avoir en partie lue et dont il ne tire malheureusement rien :

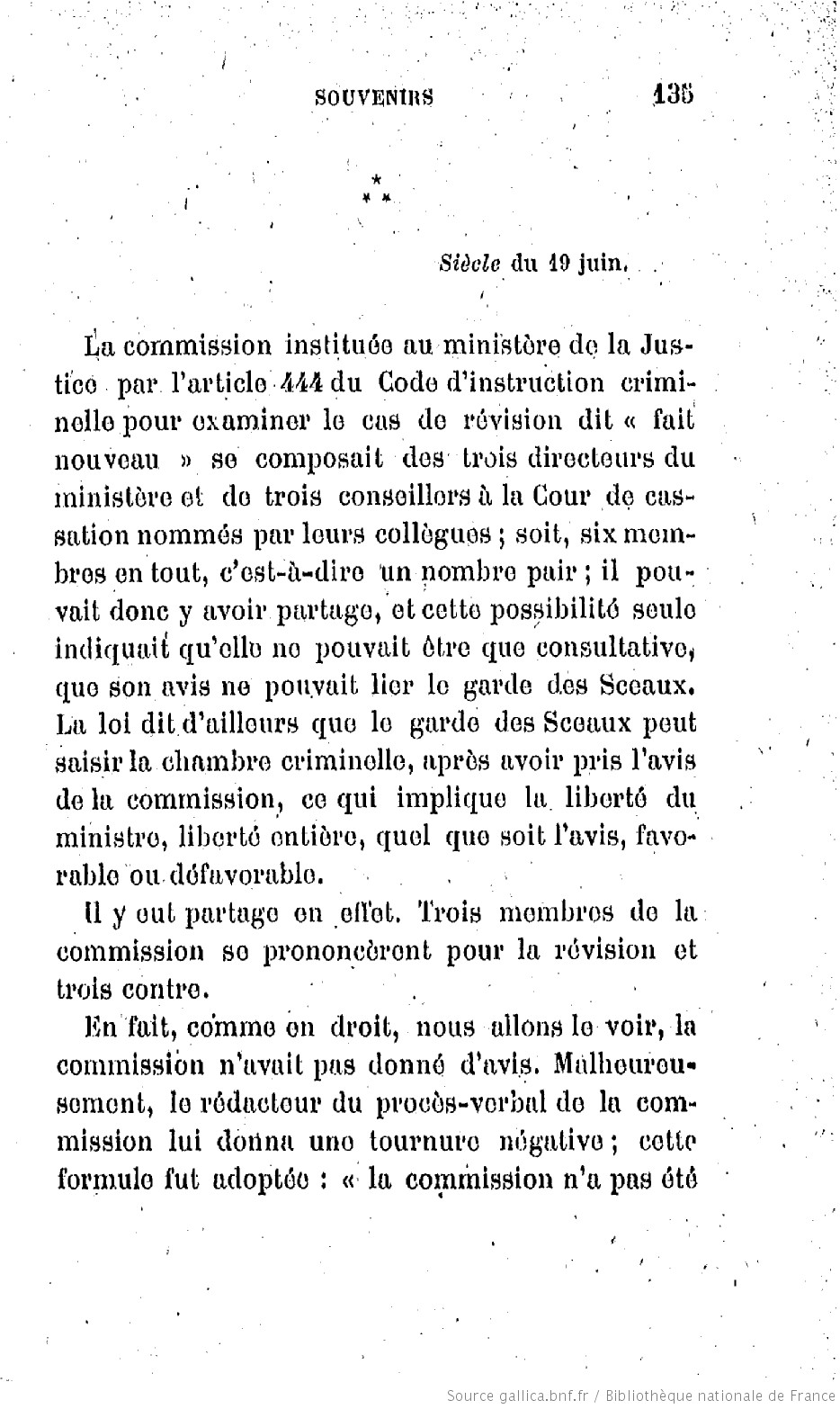

1’09’17. La commission de révision. Voir encore notre dernière réponse : https://wp.me/p4v5fs-2aH (faire une recherche « commission »).

1’10’00. Le livre d’Armand Israël et son faisceau d’hypothèses troublant. Nous en avons longuement parlé ailleurs : https://wp.me/P4v5fs-fn (faire une recherche : « Les Vérités cachées de l’affaire Dreyfus »).

1’11’15. Les aveux d’Esterhazy, « au moment où le conseil des ministres allait refuser la révision » et où Brisson « ajourne le conseil des ministres », changent tout… Quel délire et quel scandale de soutenir de telles choses avec une telle tranquillité. Redonnons ici les passages des mémoires de Brisson que nous avons déjà opposé à Adrien Abauzit qui s’obstine dans sa réécriture de l’histoire. Mais pour comprendre rappelons que la décision de la commission fut du 23, les aveux d’Esterhazy furent publiés dans la presse anglaise le 25 et la décision de saisir la Cour de cassation date du 26.

1’12’50. Les lettres Callé. Oui, les magistrats reçurent une lettre anonyme qui leur signalait qu’un huissier Callé possédait des lettres d’Esterhazy. Un juge enquêta, rencontra l’huissier qui lui remit en effet une lettre d’Esterhazy écrite sur le même papier que le bordereau et qui indiquait en effet, ce qu’on savait déjà, qu’il était allé au camp de Châlons en 1894. La chose n’est ni extraordinaire ni originale. Ces lettres furent expertisées et il ne fut jamais question de faux mais au contraire d’identité entre ce papier et celui du bordereau.

1’14’37. Le Procès de Rennes. « Reinach à mots couverts confesse une certaine admiration pour Mercier dans son Histoire. » Ah ? Sans doute alors quand il écrit, à propos de la déposition de Mercier à Rennes : « Mercier y procéda avec un art consommé, tronquant les textes, falsifiant les dates, faussant les faits, parfois rien que par l’incorrection et l’obscurité du langage, l’inexactitude voulue, le vague et l’équivoque systématiques, se contredisant dans la même phrase jusqu’à l’absurde, mais toujours de façon à conduire, à ramener les juges à l’abominable mensonge sous-entendu ». On est vraiment dans une gigantesque pantalonnade.

1’15’49. « Les fameux hasards » où Dreyfus était là. Nous avons montré que tout cela était encore un montage ahurissant qui ne fonctionne qu’à condition de lire dans les pièces censées le prouver ce qu’on veut y trouver. Et nous renvoyons à nos deux réponses publiées sur le site de la SIHAD. Dans le premier article, nous écrivions en conclusion, au terme d’une longue démonstration enrichie dans la réponse à sa réponse :

comme nous l’avons montré, il est fort peu probable

Que l’espion fut à l’État-major : c’est que dit clairement mémento Schwartzkoppen ;

Que si l’espion fut au 1erbureau lors du premier semestre 1893, ce puisse être la minute Bayle qui n’a jamais disparue qui le prouvera ;

Que si l’espion fut au 4èmebureau lors du deuxième semestre 1893, ce puisse être la lettre des « chemins de fer » de 1895 qui le prouvera ;

Que si l’espion fut au 2èmebureau lors du premier semestre 1894, ce puisse être les rapports Guénée, suspects, ou la lettre Davignon, qui ne parle pas d’espion, qui le prouveront ;

Que si le nom de l’espion a pour initiale la lettre D., cette initiale, comme en convenait Cuignet, put être celle de son nom et non celle d’un nom de code et que ce D, comme en convenait toujours Cuignet, put être Dreyfus.

1’17’20. Si on pense que les arguments des antidreyfusards sont faux, réfutons-les sans anathème et sans ricanement. C’est ce que nous faisons ici et il ne reste que peu de choses de la thèse d’Adrien Abauzit. Ce n’est pas ce que fait Adrien Abauzit en revanche qui insulte tout au long de son livre les dreyfusards et accuse le grand Marcel Thomas d’avoir tout bonnement inventé un pièce pour servir sa démonstration quand Marcel Thomas en donne les références et que par ailleurs cette pièce se trouve citée partout.

1’17’37. La preuve « Bouton ». Rien ne l’indique et Bouton (qui avait été successivement libraire, éditeur, agent de la police politique du gouvernement de Juillet, militant républicain en 1848, auteur et éditeur, agent secret du ministère de l’Intérieur à partir de 1858, paléographe, peintre héraldique, poète) en parla à deux reprises. Et la première fois, en février 1898, il ne raconta pas que Lazare avait essayé de l’acheter mais qu’après son refus, il lui avait laissé sa carte, lui disant repasser et n’était jamais revenu… La seconde fois, la carte de visite s’était transformée comme par enchantement en une proposition de versement de 100 000 francs. Quel témoignage !

1’19’58. Le chouchou d’Adrien Abauzit : Moiraud… Depuis son baptême le nom de l’écrituriste était Moriaud.

1’21’38. Témoignages antidreyfusards retenus quand il jugeait la contradiction dreyfusarde « nullissime ». C’est un mensonge absolu… Sur la question du contenu du bordereau, par exemple et de l’impossibilité qu’il fût d’un stagiaire et d’un artilleur, Adrien Abauzit ne cite aucune des études des philologues ou l’impressionnant rapport des généraux Brun, Balaman, Séard et VIllien qui ruine le pauvre argumentaire de l’accusation auquel il s’accroche.

1’22’15. Les éléments incontestables que sont le fait que Dreyfus restait tard au bureau. Cet argument qui a l’air de convaincre Richard Fremder est d’une faiblesse totale. Il ne tient que sur des témoignages pour le moins suspects et qui, contrairement à ce que dit Adrien Abauzit, furent contesté (sauf un épisode particulier) par Dreyfus.

1’23’35. Les 10 brouillons avec écritures différentes. Non, il existe en effet des brouillons mais tous avec la même écriture. Et puisqu’Adrien Abauzit parle de nous à la suite, nous nous devons ici aussi de le corriger. Nous n’avons pas écrit que « les choses n’étaient pas aussi nettes que ça et que comme Dreyfus s’ennuyait »… Extraordinaire de bout en bout la méthode Abauzit. Nous remettons donc ce que nous avons écrit :

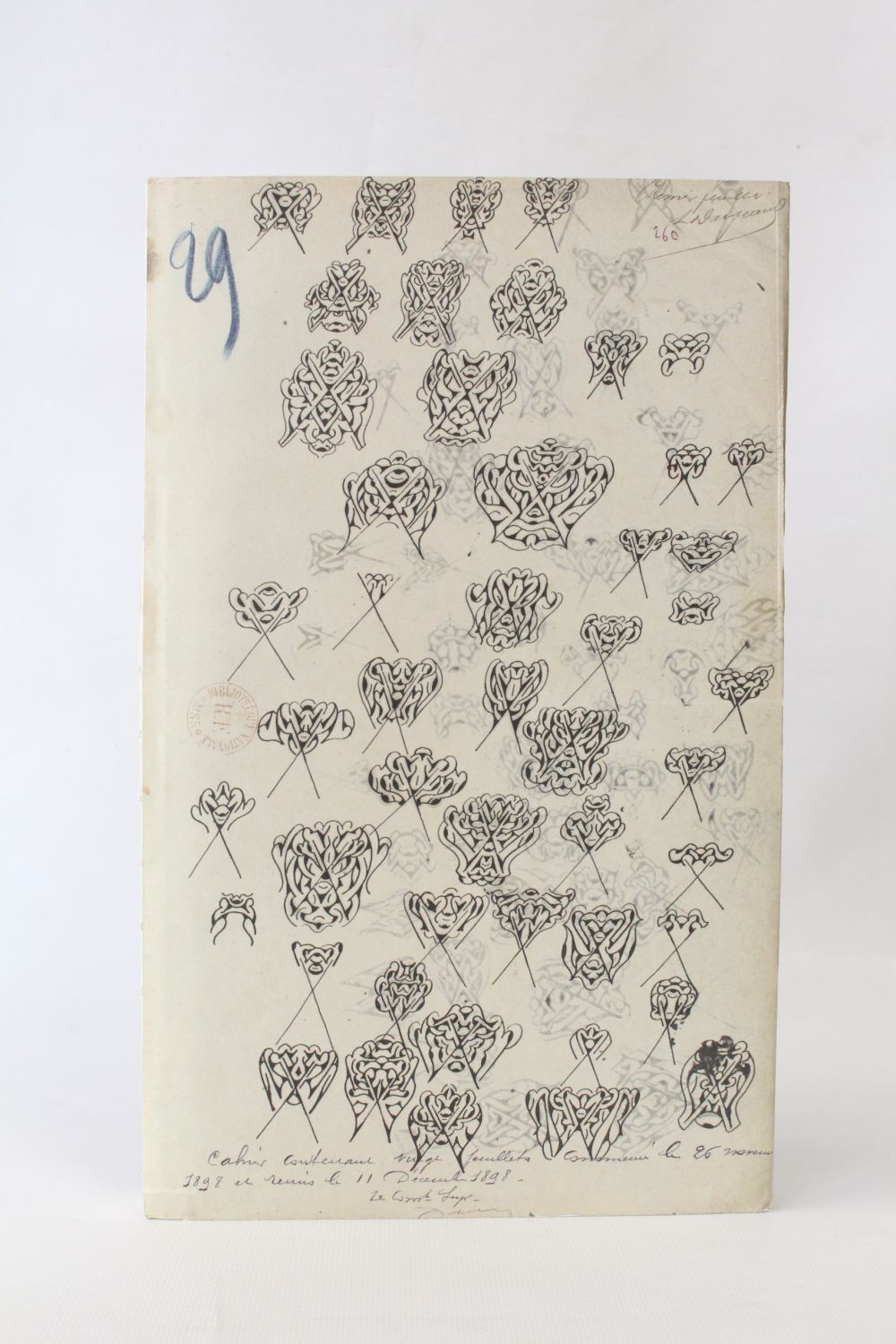

Une nouvelle fois, Adrien Abauzit, qui n’a pas vu les archives, parle de ce qu’il ne connaît pas et qu’il a récupéré chez la pauvre commandant Carrière. Pourquoi trente brouillons ? Une manière d’occuper son esprit, peut-être… de ne pas devenir fou… à l’image de ces curieux et inquiétants dessins géométriques qu’il reproduisait à l’infini…

Les lettres et brouillons de l’île du Diable, dont la majeure partie nous est parvenue, montrent bien que la graphie de Dreyfus est demeurée la même… Et quand on regarde ces brouillons – dont Adrien Abauzit parle en les imaginant sur la seule base du pathétique réquisitoire de Carrière –, on peut constater que ces réécritures portent sur des améliorations de style et ne sont aucunement la recopie à l’identique d’un même texte…

1’25’00. « Les cartouches sont vidées » entre Adrien Abauzit et nous. En effet, il ne reste rien de sa thèse et nous regrettons qu’il ne réponde pas à notre dernière. Nous étions curieux de voir comment il allait tenter de s’en sortir.

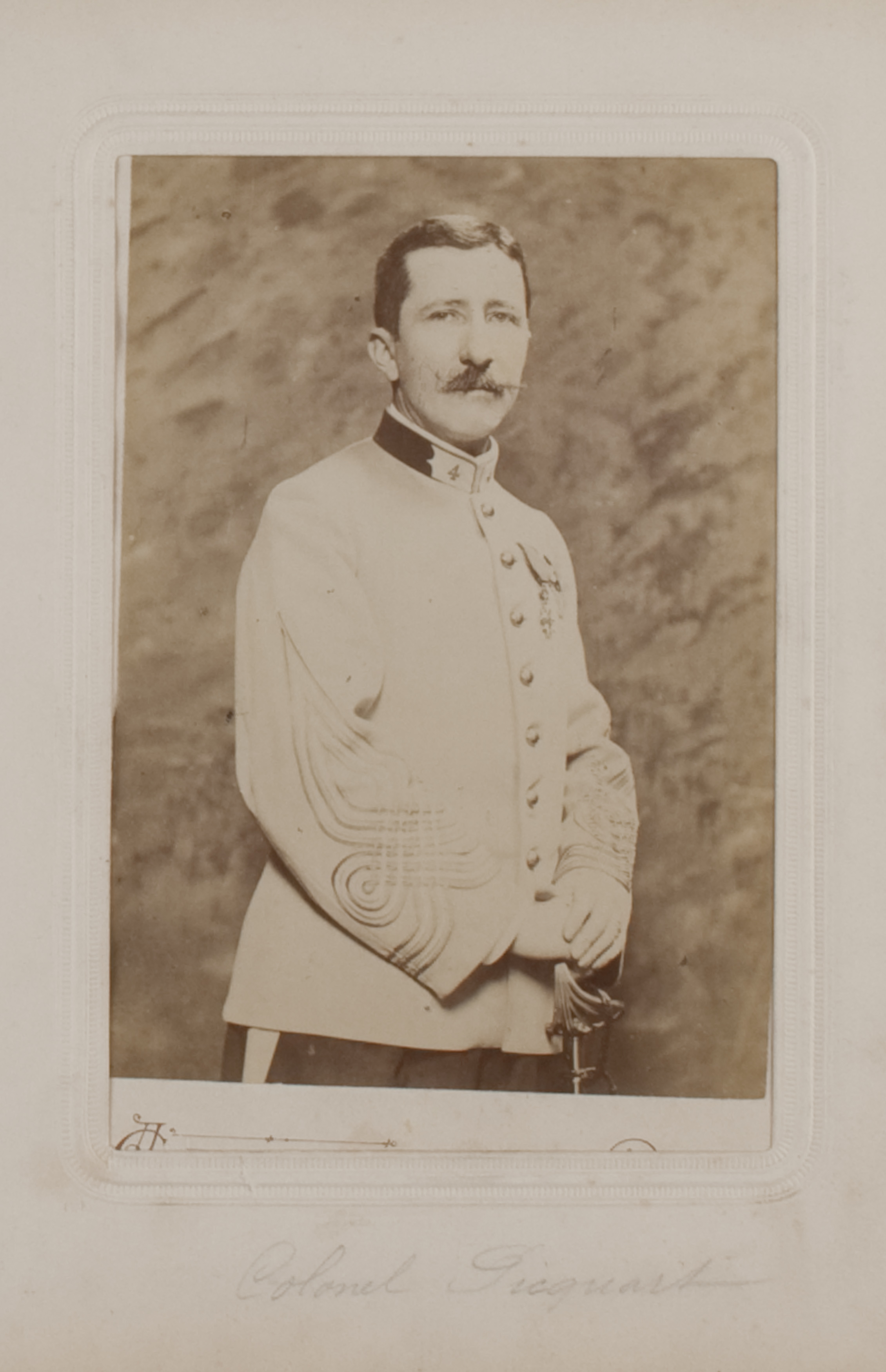

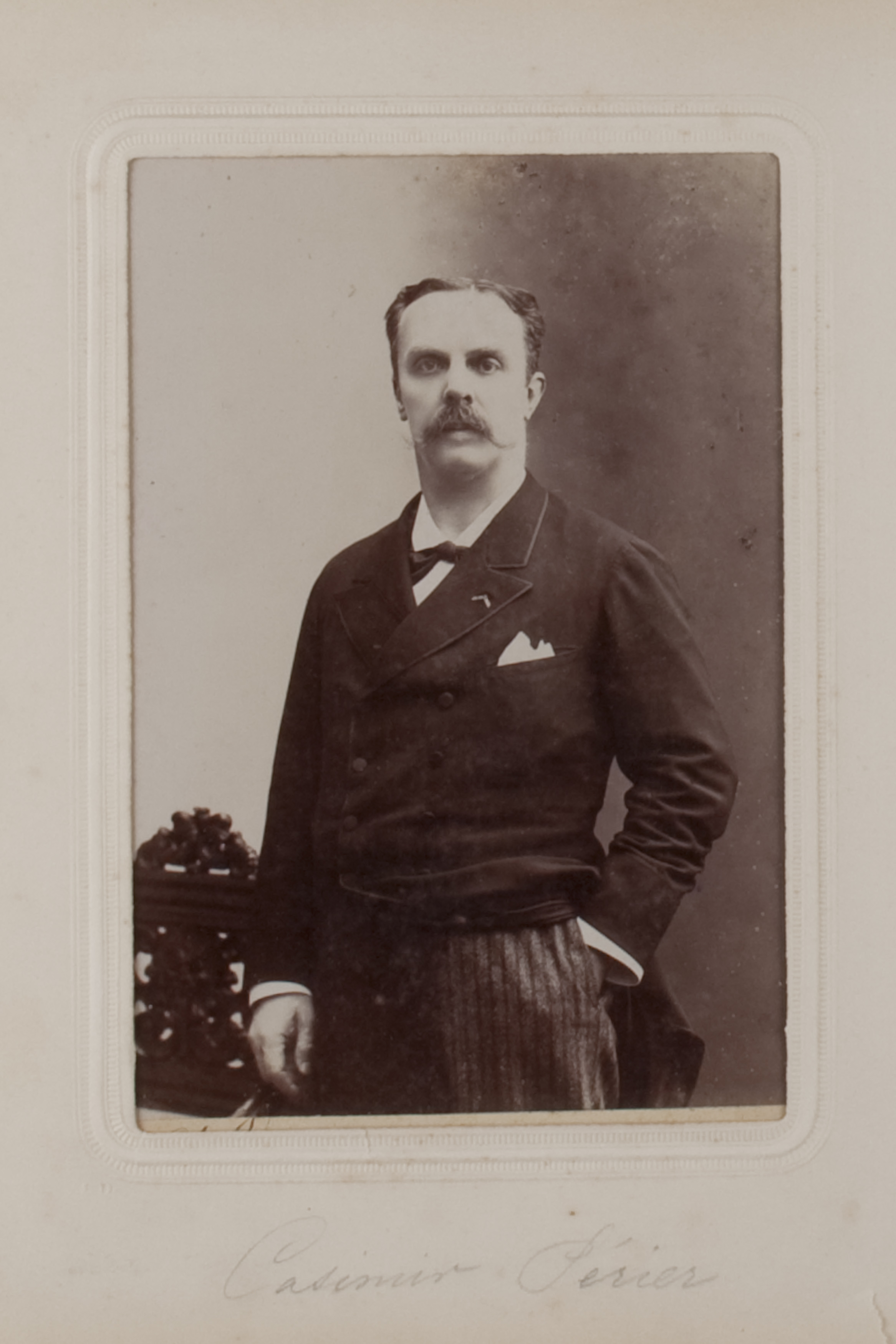

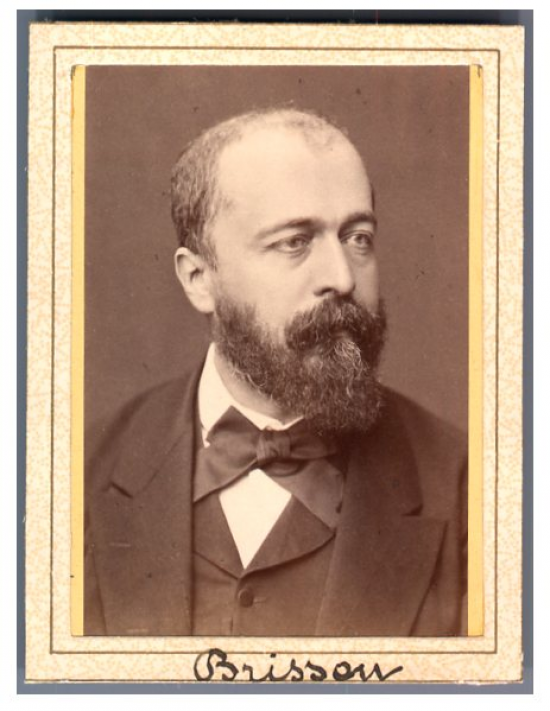

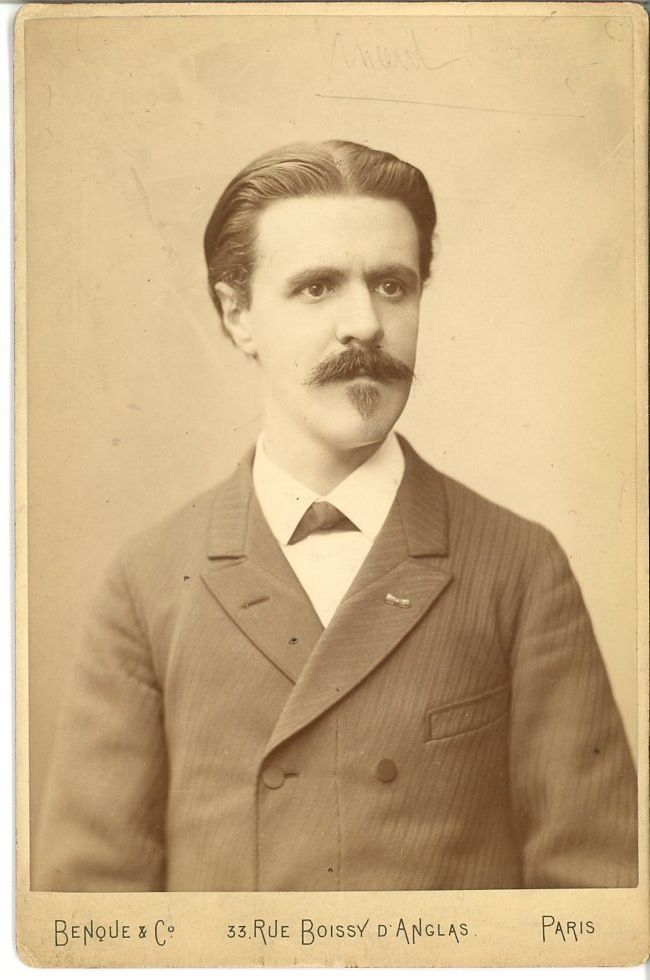

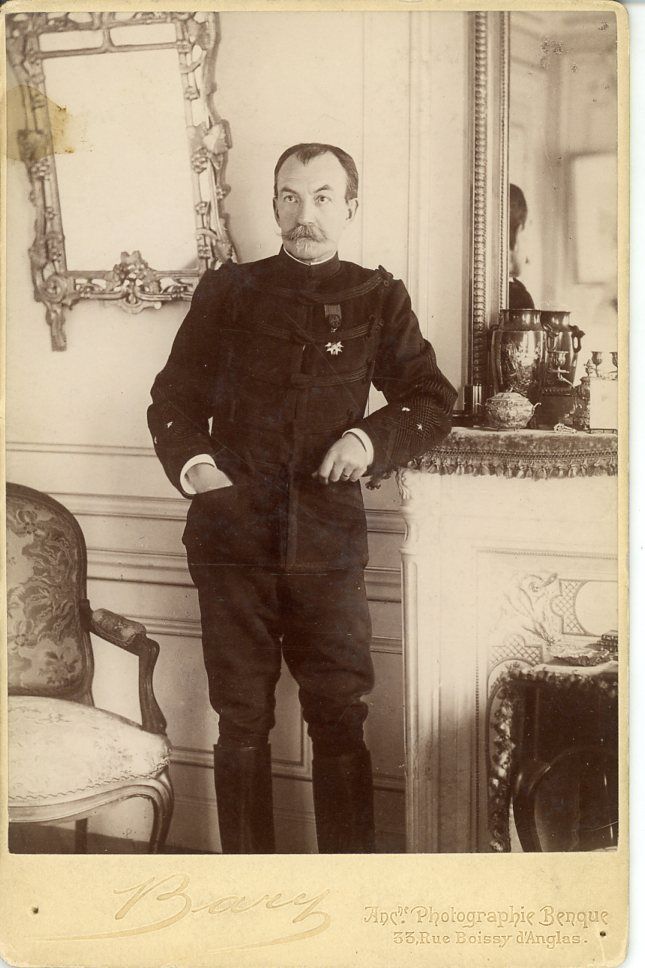

Nouvelles photographies d’acteurs de l’Affaire

le J’accuse de Bernard Lazare

On peut trouver, dans le fonds Lazare de l’Alliance Israélite Universelle (Ms 522), un curieux document. Il s’agit de trois feuillets manuscrits, de 31 par 20 centimètres, foliotés en leur angle supérieur gauche, 20, 21 et 22. Le feuillet 20 est titré : « L’hypothèse », le 21 y fait suite, et le 22 est titré : « Conclusion ». Il y est question du capitaine Dreyfus, du jugement inique qui l’a condamné et de la nécessaire révision. L’écriture nous en est inconnue. Continuer la lecture

Dreyfus face à l’accusation en 1894 : un ensemble de documents inédits exceptionnels

Nous publions ici un ensemble de documents tout à fait exceptionnels, essentiels et absolument inédits – dont juste quelques extraits avaient été publiés dans mon Histoire de l’affaire Dreyfus de 1894 à nos jours –, ensemble exhumé d’un des nombreux fonds oubliés conservés aux Archives nationales : le fonds Demange (AN 387 AP). Parmi de très nombreux papiers d’un intérêt tout relatif, se trouve, dans le dossier 11, cet ensemble de notes rédigées par le capitaine Dreyfus entre le 12 décembre 1894 et le 11 janvier 1895 à l’attention de son avocat : 103 pages et 9 lettres (dont 2 étaient connues ou en partie connues) – 8 à Demange et 1 à un ami. Des notes, on va le lire, qui sont essentiellement constituées des réflexions du capitaine dans le but de préparer sa défense non seulement dans l’optique du procès mais aussi, après la condamnation, sur la manière de mener l’enquête pour permettre de faire éclater la vérité. On y voit Dreyfus essayer de comprendre ce qu’est ce bordereau et d’où il peut venir, analyser d’une manière serrée les dépositions des témoins de l’instruction, le rapport de d’Ormescheville (l’acte d’accusation de 1894), ouvrir des pistes à creuser pour contrer l’accusation et, après avoir été condamné, donner des directives sur la manière d’agir. Un nouveau document qui, en complément aux Carnets et à la biographie de Vincent Duclert, montre bien combien Dreyfus fut « à la hauteur » de son affaire et ne fut pas cette « marionnette de zinc » que certains voulurent voir en lui et surtout, au moment où se manifeste à nouveau la thèse de la culpabilité de Dreyfus, une nouvelle preuve de son innocence et du scandale absolu que furent l’instruction menée contre lui, son procès et sa dégradation.

Philippe Oriol

Réplique aux historiens dreyfusards d’Adrien Abauzit, auteur de L’Affaire Dreyfus entre farces et grosses ficelles et Réponse à sa réponse

Nous publions ici la réponse d’Adrien Abauzit, publié sur le site de sa maison d’édition, à notre compte rendu de son livre et notre réponse à cette réponse. Pour faciliter la lecture de cette longue discussion, nous ferons figurer nos commentaires en un corps différent, en encadré, au fur et à mesure que ce déroulera le texte que nous donnons bien sûr dans son intégralité et en en respectant l’orthographe.

Adrien Abauzit… Rectification des faits énoncés dans son interview sur Patriote info

2

La SIHAD s’est donnée, à sa création en 1995, une mission de vigilance à l’égard de la vérité historique. Elle la remplit donc en répondant point par point à la dernière tentative antidreyfusarde très récemment publiée.

On trouvera à la suite (en complément à la critique du livre : ici), les commentaires – globalement débarrassés des trop nombreuses coquilles et fautes – laissés sur YouTube à cette vidéo. Chacun donne le moment précis où commence à être développé le propos qui se devait d’être rectifié.

4’ 06 : Adrien Abauzit n’a pas tout lu contrairement à ce qu’il affirme avec une fierté un peu puérile : l’affaire Dreyfus ce n’est pas 7 000 pages de débats judiciaires et 9 ou 10 volumes comme on le voit mais 20 volumes et près de 14 000 pages… À cela il faudrait ajouter les procédures non publiées et conservées dans divers centres d’archives qu’Adrien Abauzit n’a pas plus lues : instruction Pellieux, instruction Ravary, les deux instructions Tavernier, l’instruction contre de Pellieux ; et encore les procès connexes qu’il n’a toujours pas lus ; le procès Henry-Reinach, le procès Rochefort Valcarlos, le procès des ligues, le procès en Haute-Cour, le procès Grégori.

4’40 et 5’04. S’appuyer « sur tout ce qui est disponible » et « assimiler les pièces du dossier intégralement, les pour et les contre », comme l’affirme Adrien Abauzit, c’est, en librairie et en bibliothèques, près de deux mille ouvrages, autant d’articles, et des centaines de milliers de pages inédites conservées dans les centres d’archives. A en lire ses notes en bas de page, si Adrien Abauzit a lu 10 livres, c’est le bout du monde…

14’54. « un frère de Dreyfus va choisir l’Allemagne. Donc la famille Dreyfus est une famille franco-allemande ». Les choses ne sont pas aussi simples que cela… Ayant des intérêts en Alsace, la famille avait décidé qu’un de ses membres, pour ne pas perdre les dits-intérêts, demeurerait en Alsace. Et Jacques fut choisi parce qu’ayant déjà servi dans l’armée française, il était le seul qui ne pourrait pas, ainsi que l’avait concédé Bismarck, porter l’uniforme allemand. Les Dreyfus firent ici un choix douloureux qui fut fait dans de nombreuses familles, juives comme chrétiennes qui ne pouvaient se résoudre à tout perdre.

15’28. « C’est un officier qui a eu des bonnes notes, donc il n’a pas été brimé, soit dit en passant »… À l’École de guerre, parmi les notes, une « cote d’amour », note subjective d’appréciation d’aptitude au service d’état-major, était donnée. Dreyfus, qui avait brillamment réussi ses examens, s’était vu attribuer un 5 par le général Bonnefond. Un des condisciples de Dreyfus, le lieutenant Picard, juif aussi, avait eu droit à la même note. Deux notes injustifiées qui leur faisaient perdre des places, fermèrent la porte de l’Etat-major à Picard (pouvaient y entrer les 10 premiers) mais pas à Dreyfus qui, mauvais calcul, passait de la 5e à la 9e place.

20’18. Si la relation de Dreyfus avec Bodson est avérée, il ne fut jamais prouvé qu’elle ait été une espionne. Interviewée pour Le Journal du 6 novembre 1894, elle raconta qu’elle, qui recevait beaucoup de militaires, considérait le capitaine comme « le plus patriote », « le plus chauvin » d’entre tous et qu’ils s’étaient brouillés quand Dreyfus avait appris qu’elle fréquentait un officier allemand qu’il refusait de risquer d’être amené à le croiser un jour. Affirmer qu’elle poussa Dreyfus « à se livrer à ce qu’on appelle de l’amorçage » est une affirmation sans preuve et que rien ne peut établir. Il faudrait déjà pouvoir établir qu’elle fût une espionne ce que même Dutrait-Crozon ou l’acte d’accusation de 1894 contre Dreyfus n’osent faire…

23’41. Le télégramme allemand disant qu’il n’a « aucun signe [de l’]État-major » nous dit donc que le traître n’y est pas… et donc comment le faire coller à Dreyfus qui y était ? Quant à la réponse, elle ne dit aucunement que Schwartzkoppen est en négociations avec un officier de l’État-major : « Bureau des renseignements – Aucune relation… Corps de troupe – Importance seulement… Sortant du Ministère… »… autrement dit : je n’ai aucune relation avec le bureau des renseignements et seuls importent les documents sortant du ministère… Quant à la mention « corps de troupe », veut-elle dire que si l’attaché militaire n’a aucune relation avec le bureau des renseignements, il en a avec un officier de corps de troupe ? On peut le comprendre mais rien n’est sûr. Quoi qu’il en soit, il n’est aucunement dit ici que Schwartzkoppen est en négociations avec un officier du ministère. Où si on l’y voie, c’est qu’on force violemment le texte…

24’12. La lettre Davignon qui dit que Schwartzkoppen a un « ami » au 2e bureau de l’État-major où est Dreyfus à ce moment (« J’ai écrit encore au colonel Davignon et c’est pour ce que je vous prie. Si vous avez occasion [de v]ous occuper de cette [que]stion avec votre ami de le faire particulièrement en façon que Davignon ne vient [sic] pas à le savoir. Du reste il répondrai [sic] pas, car il faut jamais [sic] faire savoir qu’un attaché s’occupe de l’autre ». C’est entendu mais l’ami n’est pas Dreyfus mais Davignon. C’est ce que dira d’ailleurs dans un rapport un homme de la Section de statistique, Gribelin : La pièce portant le n° 40 (lettre de Panizzardi à Schwartzkoppen) fait allusion à des renseignements que Panizzardi aurait demandés directement au lieutenant-colonel Davignon, sous-chef du 2e Bureau de l’État-major de l’armée, alors que Schwartzkoppen serait disposé à demander ces mêmes renseignements à la même source, par un autre intermédiaire. Dans une pensée de méfiance, Panizzardi recommande à Schwartzkoppen de ne plus s’occuper de cette affaire, afin que le lieutenant-colonel Davignon ne sache pas que les attachés militaires, italien et allemand, travaillent ensemble les mêmes questions. Un fait se dégage de cette lettre : Panizzardi tient à ce que tout le monde ignore, au ministère de la Guerre français, que les attachés militaires italien et allemand s’unissent dans leurs travaux. (références dans l’article dont un précédent post donne le lien). Il est intéressant de constater qu’Adrien Abauzit qui a « tout lu » ne cite pas l’extrait donné de Gribelin…

25’. « Ce canaille de D. ». « D » comme Dreyfus. Il est clair que les espions avaient des noms de code et que jamais l’attaché militaire n’aurait employé l’initiale du vrai nom de son espion. Le commandant Cuignet, un des principaux accusateurs de Dreyfus, l’expliquera : « Il est plus vraisemblable que l’individu dont il est question dans la lettre de B…, tout en étant un agent d’espionnage, n’est pas désigné sous son véritable nom ; conformément à l’usage constant de B…, usage dont nous avons plusieurs preuves ». Ce qui au final lui fera dire : « Quant à la pièce “ce canaille de D…” (n° 25), rien ne prouve qu’elle désigne Dreyfus, et je serais plutôt de l’avis de M. Picquart, qui estime qu’elle ne peut s’appliquer à lui, étant donné le sans-gêne avec lequel l’auteur de la lettre traite ce D… » Il est intéressant de constater qu’Adrien Abauzit qui a « tout lu » ne cite pas ces deux extraits qui se trouvent dans un des livres posés devant lui.

25’36. Valcarlos informateur. Le rapport qui en parle est un faux fait bien après la condamnation de Dreyfus… Impossible d’en parler ici : la démonstration tient en 5 pages. On la trouve dans L’Histoire de l’affaire Dreyfus de 1894 à nos jours.

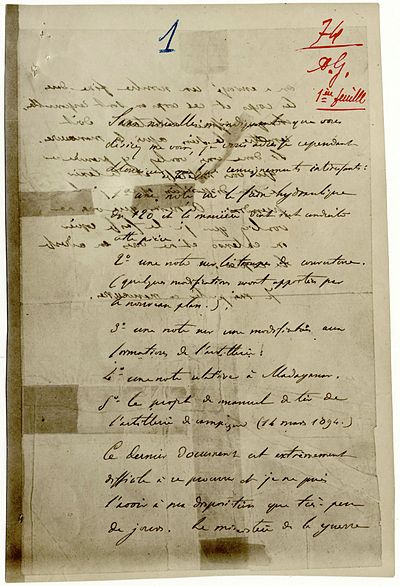

26’29. « Le fameux bor-de-reau ». Adrien Abauzit truque encore et toujours. Le bordereau n’est pas l’énumération de 5 notes comme le soutient Adrien Abauzit : mais de 4 notes et d’un document : le manuel d’artillerie : « Sans nouvelles m’indiquant que vous désirez me voir, je vous adresse cependant, Monsieur, quelques renseignements intéressants / 1° une note… 2° une note… 3° une note… 4° une note… 5° Le projet de manuel de tir de l’artillerie de campagne (14 mars 1894). » La chose est essentielle parce qu’elle prouve que si Dreyfus était le traître, il avait le manuel au moment de la rédaction du bordereau, ce que contredisent les quelques témoignages des collègues de Dreyfus qui disent qu’il le lui avait demandé le mois suivant (et donc qu’il ne l’avait pas au moment de la rédaction du bordereau). C’est sur cette question qu’Adrien Abauzit développe ses « preuves » dans son livre qui ne tiennent qu’à condition de faire ce petit tour de passe-passe… mais sans doute faudra-t-il y revenir…

27’51. « Des secrets qui ne sont pas minces ». Du premier, le frein hydraulique du 120, canon et frein anciens adoptés depuis plusieurs années, l’Allemagne savait tout depuis 1889 grâce aux aimables Boutonnet et Greiner. Ce canon avait même été présenté aux attachés militaires étrangers en 1891, présentation dont avait rendu compte la presse allemande, et fait l’objet de nombreuses publications dont une description complète qui était à la disposition de tous depuis le 7 avril 1894. Les deuxième et quatrième documents, relatifs aux troupes de couverture et à Madagascar, étaient si peu secrets que plusieurs journaux en avaient largement parlé : le Journal des sciences militaires avait consacré en mai 1894 un article au premier sujet et le Mémorial de l’artillerie de la marine, La France militaire et Le Yacht quelques séries au second, en juin, août et septembre 1894. Le troisième document était lui aussi peu secret, qui avait fait l’objet d’articles dans La France militaire et, mieux même, d’une publication annuelle émanant du ministère de la Guerre. Sujet d’actualité, il avait été aussi au centre de nombreux débats à la Chambre, débats publiés au Journal officiel. Quant au cinquième document, le manuel de tir, si « difficile à se procurer » selon l’auteur du bordereau, il était à la disposition des officiers dans tous les régiments et avait fait l’objet d’une édition autographiée par une société d’officiers de réserve, la Société de tir au canon. À Rennes, le sous-lieutenant Bruyerre racontera même se l’être procuré contre vingt centimes à la presse régimentaire.

28’55. « Il fallait être passé par tous les bureaux ». Non ! puisqu’il s’agit de notes, c’est-à-dire de mémos, qu’il était possible de faire sur la base des articles évoqués dans le post précédent.

29’35. Le canon de 120, sujet très technique dont seul aurait pu parler un artilleur. Non et pour les mêmes raisons que vus dans les post précédents. De plus le vocabulaire employé dans le bordereau n’est pas celui d’un artilleur. Un artilleur, en effet, n’aurait jamais parlé de « corps » mais de « régiment », du « 120 » mais du « 120 court de campagne », de « conduite » de la pièce mais de « comportement », de « frein hydraulique » mais de « frein hydropneumatique », de « manuel de tir de l’artillerie de campagne » mais de « manuel de tir d’artillerie de campagne ».

29’35. Dreyfus était « le seul à être passé à l’école de Pyrotechnie au moment où était fabriqué le canon de 120 ». Dreyfus fut certes à l’école de Pyrotechnie de Bourges de septembre 1889 à avril 1890 mais tout cela est sans intérêt. Le bordereau n’a jamais parlé du canon de 120 court en soi mais du « frein hydraulique du 120 et [de] la manière dont s’est conduite cette pièce ». Et à vrai dire, non pas du frein hydraulique qui n’était pas le sujet mais du frein hydropneumatique (confusion qu’un artilleur ne pouvait faire ; voir post précédent). Un frein qui n’a été fabriqué que bien plus tard et dont, dira le commandant Baquet, « les premiers dessins exacts et complets […] ne sont sortis de la fonderie que le 29 mai 1894, où ils ont été envoyé au Ministère pour l’établissement des tables de construction du canon court. » Quant à la première décision de faire des essais – la seule qui compte pour dire comment s’était comporté le frein –, elle datait du 13 février 1894, avait été confirmée le 16 mai 1894, et les essais prescrits avaient eu lieu pendant les écoles à feu. Des écoles à feu (5 au 9 août) auxquelles n’assista pas Dreyfus mais auxquelles assista Esterhazy… tiens donc… Il faudrait donc éviter de dire n’importe quoi…

30’31. « Le 11 octobre, un conseil restreint des ministres, décide donc de l’arrestation de Dreyfus ». Non. La décision fut du seul Mercier et pas celle du gouvernement. Mercier avait promis à ce conseil de ne pas donner suite si d’autres preuves n’étaient pas trouvées. « [J]’obtins de lui, racontera Hanotaux, l’engagement que s’il ne trouvait pas d’autres preuves contre l’officier dont il s’agissait et dont nous ignorions le nom, la poursuite n’aurait pas lieu. » Mais Mercier avait pris sa décision. « […] je ne veux pas qu’on m’accuse d’avoir pactisé avec la trahison !… », déclara-t-il, « inébranlable », à Hanotaux, « préoccupé », qui était passé le voir dans la soirée pour une nouvelle fois lui demander de « renoncer à une procédure qui pouvait [les] entraîner vers les plus graves difficultés internationales ».

30’41. La preuve de la culpabilité pendant la dictée et le changement de disposition des mots quand Dreyfus reconnaît qu’il s’agit du bordereau. J’invite à aller voir sur le lien donné sur le premier post la reproduction de la dictée (ici)… On n’y verra aucunement le changement affirmé qui n’est qu’un pur fantasme. C’est drôle comme on peut voir ce qu’on veut voir… Quant à Dreyfus qui aurait reconnu avoir modifié son écriture sous prétexte qu’il avait froid aux doigts, là encore Adrien Abauzit se livre à son bricolage habituel. Voici ce que dit Dreyfus : « Quand le commandant du Paty de Clam m’a fait la dictée, au bout d’un certain nombre de mots, il m’a demandé : “Qu’avez-vous ? Vous tremblez ?” Je ne tremblais pas du tout. L’interpellation m’a paru tout à fait insolite. Faites une interpellation pareille à quelqu’un qui est en train d’écrire, et vous verrez. L’interpellation m’a donc paru insolite. J’ai cherché dans mon esprit pourquoi cette interpellation. Je me suis dit “Il est probable que c’est parce que j’écris lentement, et en effet, j’avais les doigts raidis. Il faisait froid dehors ; c’était le 15 octobre, et il faisait si froid qu’il y avait, il faut bien vous le rappeler, un très grand feu allumé dans le cabinet du chef d’État-major. Je pensais que l’interpellation provenait de ce que j’avais écrit lentement, et c’est précisément parce que j’avais les doigts raidis. C’est pour cela que j’ai répondu “J’ai froid aux doigts”, mais l’interpellation me paraissait tout à fait insolite. » Dreyfus ne reconnaît aucunement avoir changé son écriture. Enfin, relativement à la température, il faisait ce matin-là 9° ce qui est froid surtout dans les grands appartements de la rue Saint-Dominique et qui justifiait justement le grand feu dont parle Dreyfus et que personne ne contredira.

34’54. « Dreyfus avait attiré l’attention de nombre de ses camarades »… curiosité, etc. Que valent des témoignages de subordonnés recueillis par des supérieurs au sujet d’un homme présenté comme un traître ? Après la réhabilitation, un de ces « camarades » écrira à Dreyfus pour expliquer son attitude de 1894 : « Quand, en 1894, le sous-chef d’état-major nous réunit pour nous dire que tu étais coupable et qu’on en avait les preuves certaines, nous en acceptâmes la certitude sans discussion puisqu’elle nous était donnée par un chef. Dès lors nous oubliâmes toutes tes qualités, les relations d’amitié que nous avions eues avec toi pour ne plus rechercher dans nos souvenirs que ce qui pouvait corroborer la certitude qu’on venait de nous inculquer. Tout y fut matière. »

35’31. Les espionnes. Nous avons déjà parlé de madame Bodson qui jamais ne fut espionne contrairement à ce que dit Adrien Abauzit. Notons d’ailleurs qu’il la fréquentait en 1886 ou 1887 à l’époque où il était lieutenant au 31e d’artillerie et ne risquait pas là d’avoir accès à grand-chose. Quant à ce que dira Dreyfus à Rennes à ce sujet, ce n’est pas encore ce que nous dit Adrien Abauzit : « Mon colonel, vous comprenez bien par quel sentiment de discrétion je ne parlerai ici ni de M. ni de Mme Bodson ; je n’ai pas à parler des relations anciennes que j’ai eues avec une personne et vous comprendrez très facilement toute ma discrétion à cet égard. Les relations que j’ai eues avec Mme Bodson ont cessé vers 1886 ou 1887 ; à partir de cette époque, je n’ai revu ni M. ni Mme Bodson. »

36’18. « L’estocade fatale » : le manuel de tir et les témoignages de Jeannel, Brault et Sibille. Si Jeannel avait prêté à Dreyfus le manuel en juillet, comme il le dira dans ses dépositions et qu’e Dreyfus le lui avait « rendu 48 heures peut-être ou trois jours après », comme l’ajoutait Jeannel, pourquoi se renseigner auprès d’autres le mois suivant ? Pour savoir si le manuel était à jour, comme le dit Adrien Abauzit (38’30) ? Si Dreyfus avait eu le manuel entre les mains et même s’il n’avait jamais su avant qu’il en existait un, il avait dû comprendre, au millésime présent sur la couverture (voir photo reproduite dans le compte rendu correspondant au lien donné dans le premier post ; ici), que le manuel sortait tous les ans. Le prochain, édition de 1895, sortirait donc en toute probabilité l’été suivant. De plus, si Dreyfus est le traître, et s’il a envoyé à Schwartzkoppen non une note sur le manuel mais le manuel lui-même comme nous l’avons expliqué précédemment (le bordereau liste : 1° une note… 2° une note… 3° une note… 4° une note… 5° Le projet de manuel de tir de l’artillerie de campagne ; ce qui écroule donc la « démonstration » d’Adrien Abauzit), il l’a donc fait en juillet comme le dit Jeannel. Il n’a donc aucune raison de se renseigner auprès de Sibille et de Brault… L’accusation comprit d’ailleurs tellement bien la faiblesse du témoignage de Jeannel et son incompatibilité avec ceux de Brault et de Sibille, que Jeannel ne sera pas cité à comparaître en 1894 et ce malgré les demandes réitérées de Dreyfus lui-même. Jeannel, à Rennes, racontera que d’Ormescheville lui avait dit : « Nous avons d’autres preuves de culpabilité suffisantes pour obtenir la condamnation, nous ne retiendrons pas la question du manuel de tir. » Surprenant pour une « estocade fatale ». Dommage qu’Adrien Abauzit, ici comme dans son livre, passe ce fait passionnant et si significatif sous silence. Quant à Dreyfus, il affirmera en effet avoir tout ignoré du manuel de tir français mais avoir demandé à Jeannel pour un travail qu’il avait à faire celui de l’artillerie allemande…

Mais le plus beau n’est pas là. À son habitude, Adrien Abauzit a lu de travers. Les témoignages de Jeannel et de Brault et Sibille ne sont pas liés : Jeannel parlait du manuel d’artillerie ; Brault et Sibille de celui de l’infanterie !!!

42’57. Le dossier secret et la manière dont les dreyfusards en furent au courant. L’affaire de la voyante Léonie est vraie ou tout au moins il est vrai que Mathieu consulta une voyante… Le fait indique bien le désespoir du frère. Mais dire que c’est ainsi que Mathieu Dreyfus fut au courant de la violation du droit commis au procès de 1894 est une farce absolue qui est une nouvelle indication des méthodes abauzitiennes… Mathieu fit en effet ces expériences au cours desquelles Léonie lui parla des pièces secrètes soumises aux juges et, dans ses mémoires, explique qu’il « n’insist[a] pas » (p. 51), n’ayant sans doute pas compris… Ce sont les témoignages de Gibert, Develle, Reitlinger, Salles, etc. qui lui apprirent l’illégalité. Dans le bricolage narratif qu’il livre ici, Adrien Abauzit passe bien sûr cette réalité sous silence ; une réalité présente dans les mémoires de Mathieu (p. 68-69 de l’édition de 1978) qu’il a consultées et qu’il oublie consciencieusement pour ne conserver que cette histoire de voyante en faisant dire à Mathieu des choses qu’il n’a jamais dites ou qui, sorties de leur contexte et de la chronologie, lui permettent de nous faire cette petite blague qui le réjouit tant… Et le pire, c’est que la malhonnêteté éclate plus fracassante encore quand on voit la page en effet consultable sur Gallica où juste après la citation donnée (p. 51), Mathieu raconte la visite que lui avait faite Gibert après avoir reçu les confidences du président de la République et la révélation de l’illégalité. C’est ainsi que Mathieu comprit, ainsi qu’il le raconte, les paroles de Léonie. Jamais, dans ses mémoires, il ne dit autre chose et certainement pas ce qu’Adrien Abauzit nous rapporte…

47’. La dégradation. Adrien Abauzit nous dit que Dreyfus a déclaré : « c’est vrai que j’ai livré des documents mais je l’ai fait pour en obtenir d’autres ». Adrien Abauzit demeure dans son registre en bricolant les citations. La phrase exacte rapportée par Lebrun Renaud est : « Le ministre sait que je suis innocent, il me l’a fait dire par le Comdt du Paty de Clam, dans ma prison, il y a quelques jours, et il sait que si j’ai livré des documents, ce sont des documents sans importance et que c’était pour en obtenir de plus sérieux des allemands. » Pas de « c’est vrai », et une proclamation d’innocence en parallèle qui est pour le moins curieuse pour quelqu’un qui ferait des aveux… De plus, d’Attel n’a pas entendu ces mêmes propos, comme le soutient encore Adrien Abauzit mais : « « Pour ce que j’ai livré, cela n’en valait pas la peine. Si on m’avait laissé faire, j’aurais eu davantage en échange ». Comment deux témoins ont-ils pu, au même moment, entendre des propos si différents ? Que nous dit donc qu’ils aient bien entendu ? Que nous dit que Dreyfus ait dit « sait » et non « pense » ou « croit » ou « dit »… ce qui changerait de tout au tout le sens de la phrase ? Pour un avocat, Adrien Abauzit à une curieuse conception de la preuve…

49’22. Reinach. Il est, nous dit Adrien Abauzit, « le fils d’un banquier israélite allemand ». C’est faux ! Hermann-Joseph Reinach, né en 1814 à Francfort n’est pas allemand mais d’origine allemande. Il fut naturalisé en 1838 et donc était français depuis 18 ans à la naissance de Joseph.

53’10. « Esterhazy était au final un sale type ». Première vérité en presqu’une heure. J’avais raison de ne pas désespérer.

53’26. Picquart. Ma joie fut de courte durée… Quelques secondes… Adrien Abauzit nous dit que Picquart va succéder à Sandherr, à la Section de statistique, grâce aux réseaux gambettistes et grâce à Galliffet. Eh bien non ! Il va lui succéder grâce au général Millet et surtout grâce au général de Boisdeffre…

54’03. Picquart découvre Esterhazy. Passons sur la date fausse (février pour mars) et l’avancement anticipé de Lauth (capitaine qui ne sera commandant qu’en septembre 1897)… C’est dans l’ordre des choses quand on ne connaît pas son dossier… Donc le petit bleu est un faux parce qu’il n’est pas de l’écriture de Schwartzkoppen, qu’il n’est pas signé et qu’il n’est pas timbré. L’écriture : il arrive que parfois des hommes tels que des attachés militaires utilisent les service d’un secrétaire qu’ils paient pour cela… Signature : il ne me semble pas extraordinaire qu’un employeur écrive à son espion… pas extraordinaire à une seule condition qui est de ne pas signer… Pas timbré : comment le petit bleu aurait-il pu l’être s’il a été trouvé par la Bastian dans la corbeille à papier ? S’il l’avait été, la chose aurait paru curieuse… Donc : Schwartzkoppen n’aurait-il pu faire écrire son secrétaire à son espion puis se raviser et jeter la lettre à laquelle il avait renoncé à la poubelle ?

58’40. Picquart a introduit le petit bleu dans le paquet apporté par la voie ordinaire. Admettons cela. Mais si cela était, il faut convenir que Picquart était un âne. N’eût-il pas été plus simple, dès le départ, si le grand complot avait existé, de faire un document intact, sans déchirure, de profiter de l’occasion pour faire imiter l’écriture de Schwartzkoppen, de le signer de son nom, de ne pas oublier l’oblitération, de ne surtout pas le mettre dans les cornets de la Bastian et de faire croire qu’il avait été saisi à la poste ou mieux même, puisqu’Esterhazy était complice, de le lui envoyer ? Et puisqu’il s’agissait de sauver Dreyfus, n’aurait-il pas été aisé et surtout judicieux de ne pas oublier d’y mettre une phrase d’une grande clarté sur son innocence ?

59’19. Les truquages de Picquart. Impossible de montrer ici les erreurs et les errances d’Adrien Abauzit. Ce serait trop long. Je renvoie une nouvelle fois à L’Histoire de l’affaire Dreyfus de 1894 à nos jours. Mais toutefois, une remarque… Si Picquart a demandé à Gribelin de faire timbrer le petit bleu, ce ne pouvait être sur les photos demandées à Lauth mais inévitablement sur l’original. Un timbre sur une photo aurait été pour le moins surprenant… Du coup pourquoi avoir fait faire des photos pour faire disparaître les déchirures ? Simplement parce que Picquart ne voulait pas, quand il montrerait les photos, qu’on sache la provenance du petit bleu et certes pas pour faire croire ce qui n’était pas. Et s’il avait demandé de faire timbrer l’original pour faire croire ce qui n’était pas, il est vraiment un âne… On ne pouvait faire timbrer que le document reconstitué : donc les timbre aurait été sur les bandes de reconstitution !!!! Allons allons Adrien, il faut réfléchir… Pourquoi le timbre alors ? Toujours pour qu’on ne sache la provenance du petit bleu. Mais pourquoi cela ? Parce que l’arrivée du bordereau avait été si mal gérée en 1894 que Picquart voulait éviter la même catastrophe. Il arrive, Adrien Abauzit, que les choses soient simples…

1’00’31. Les témoins Iunck et Valdant. Que ces deux-là témoignent avec Lauth contre Picquart qui était devenu l’ennemi aurait tendance à relativiser leur témoignage… ni parents, ni alliés…..

1’02’27. Cuers et la « collusion germano-dreyfusarde ». Trop long toujours pour réduire à néant autant d’arguments qui n’en sont toujours pas et ne sont que des affirmations que ne soutient pas la moindre preuve. Toutefois… si Cuers était la preuve de cette « collusion germano-dreyfusarde », pourquoi donner une description du traître qui pouvait concerner une cinquantaine de personne et ne pas simplement dire que le traître était Esterhazy ? De même, Cuers, à Bâle, vit Henry et Lauth. Pourquoi si tout était prévu, Picquart, qui était le chef, ne fut-il pas du voyage ? Car en effet, ces deux-là avaient intérêt à empêcher Cuers de parler et en tout cas, comme ils le feront dans leur rapport, de ne rien dire au sujet de la question de l’innocence de Dreyfus à laquelle, au passage, Picquart ne porta pas la moindre attention. Mais pourquoi Henry et Lauth avaient-ils intérêt à empêcher Cuers de parler ? Parce que revenir sur le procès Dreyfus était ouvrir le procès de l’État-major et de la Section de statistique : Henry avait fait un faux témoignage au procès de 1894, le dit-procès était illégal et tous le savaient et il fallait protéger Mercier, initiateur de cette illégalité, qui au début de 1895 avait fait promettre à tous le silence. Pour le détail de ces faits, voir une nouvelle fois L’Histoire de l’affaire Dreyfus de 1894 à nos jours qui ne se contente pas d’affirmer…

1’07’26. « Mathieu Dreyfus va payer extrêmement cher un journaliste anglais pour qu’il publie dans son journal la rumeur selon laquelle Dreyfus se serait évadé ». D’où sort cette information que Mathieu a « payé extrêmement cher » ? Mathieu dans ses mémoires (qu’Adrien Abauzit a lus) n’a jamais parlé de cela et personne d’autre que lui n’aurait pu le dire preuves en main… Mathieu ne parle que de l’offre de concours que Clifford Millage, convaincu de l’innocence de son frère, lui avait faite…

1’07’57. L’article de L’Éclair. Le premier article ne demandait pas quelles étaient les preuves sur lesquelles Dreyfus avait été condamné comme l’avance avec assurance Adrien Abauzit mais promettait au contraire de les donner si la campagne qui commençait ne s’arrêtait pas (articles qui parlaient de doute et avaient paru dans Le Jour nationaliste et dans L’Autorité bonapartiste et antisémite qu’on ne peut pas soupçonner de faire partie du syndicat). La promesse fut tenue puisqu’en effet quelques jours plus tard était publié l’information de l’illégalité de 1894 qui bien évidemment n’était pas donnée comme telle. Adrien Abauzit se garde bien de le dire, bien qu’il ait dû le lire puisque l’information est dans un des volumes qui est devant lui. On sut plus tard qu’avant d’être retouché par l’antidreyfusard Georges Montorgueil l’article avait été porté à L’Éclair par Lissajoux, journaliste au Petit Journal, et tout autant antidreyfusard que le précédent, à partir des informations, affirmait-il assurément pour protéger sa source, obtenues par plusieurs personnes ». Pourquoi Adrien Abauzit ne dit-il pas cela qu’il a du lire ? Du coup, qui est donc la source ? Il est probable que ce fût bien un homme du ministère. Le premier article de L’Éclair ne dissimulait d’ailleurs pas sa source qui en avait promis un second, de l’avis « du monde militaire », si devait s’accentuer la campagne visant à insinuer le doute. Un homme du ministère, si ce n’était l’ancien ministre de la Guerre, Mercier, lui-même, qui, plus que quiconque, avait tout intérêt à mettre fin aux rumeurs en parant par avance la possible découverte de l’illégalité. Mercier n’avait d’ailleurs pas hésité, aux premiers jours de l’affaire, à aller voir Judet, directeur du Petit Journal, pour l’inviter à « soutenir » son action… Ce n’est qu’une hypothèse dont la démonstration, trop longue à reproduire ici peut se lire dans L’Affaire Dreyfus de 1894 à nos jours déjà citée.

1’09’40. La mission de Picquart en Tunisie. Là nous frisons la blague… Adrien Abauzit nous dit que ses amis ne savent pas qu’il est parti parce que sa mission est top secrète et que donc qu’ils continuent à lui écrire au ministère. Et en décembre, nous dit Adrien Abauzit un peu plus d’une minute plus tard (1’11’09), il aurait reçu cette lettre qui lui disait : « votre malheureux départ à tout dérangé ». Mais puisqu’ils l’ignoraient ? Vraiment… On imagine donc que le sachant parti, les complices de Picquart ne lui auraient pas écrit où il était ? Et admettons qu’ils n’aient pas son adresse tunisienne, lui auraient écrit une lettre qui prouvait sa culpabilité non chez lui mais au ministère ? Enfin… ce n’est pas sérieux… Picquart n’a sans doute pas tort d’arguer de faux une telle missive… Et comment Adrien Abauzit peut-il se contredire ainsi et aussi souvent ?

1’11’55. Scheurer-Kestner. Adrien Abauzit nous dit que SK avait demandé à Billot de rouvrir le dossier Dreyfus dès « le printemps 1896 ». Billot, en effet, dira à Rennes que « M. Scheurer-Kestner, vice-président de la Haute Assemblée, est venu à mon banc me demander confidentiellement si je ne voudrais pas m’occuper de l’affaire Dreyfus. » Scheurer-Kestner, dans ses mémoires qu’Adrien Abauzit aurait dû lire, à une tout autre version, ne donne pas cette date et en donne deux autres. SK explique tout d’abord, qu’après avoir reçu en février 1895 la visite de Mathieu qui lui demandait son aide, il refusa mais avait été troublé. Il s’était donc adressé à Billot pour en savoir plus et Billot l’avait dissuadé de s’intéresser à cette affaire. Ensuite, SK explique qu’en juillet 1897 (mais la date semble plutôt fin 1896), il avait demandé à Billot de lui « donner quelques preuves inédites, c’est-à-dire convaincantes, de la culpabilité de Dreyfus ». C’est tout.

Parole contre parole… Il est dommage qu’Adrien Abauzit, avocat, refuse systématiquement de connaître, et d’évoquer quand il la connaît, la parole de la défense et n’écoute que celle de l’accusation.

1’12’44’. Faux Henry. Adrien Abauzit affirme que les antidreyfusards ne firent qu’un faux quand les dreyfusards en firent « des légions » [sic] dont le plus frappant est le petit bleu. Non. Les antidreyfusards ou plus exactement la Section de statistique en firent de nombreux. Nous en avons ainsi retrouvé un nouveau, récemment, indiscutable, preuves à l’appui : une lettre de Gonse à Boisdeffre au sujet des aveux qu’il serait trop long d’expliquer ici mais dont on pourra retrouver l’explication dans L’Affaire Dreyfus de 1894 à nos jours déjà citée. À cela on pourrait ajouter la pièce des chemins de fer dont Adrien Abauzit parle longuement dans son livre et n’évoque pas ici (le faux y consiste en un changement de date), les rapports Guénée et quelques autres. Quant aux faux « dreyfusards », encore faudrait-il les prouver avec d’autres arguments que ceux avancés pour le petit bleu dont on a vu la faiblesse. Pour qu’un chose soit, il ne suffit pas de dire qu’elle est, il faut le prouver. Et le prouver avec de vrais arguments, non des déductions qui reposent sur de simples affirmations ou des « développements » qui font le tri dans les faits. Quant à la « blague Macron », elle ne démontre pas grand-chose si ce n’est qu’Adrien Abauzit a un sens de l’humour assez pauvre.

1’16’02. Picquart n’a pas fait venir à la Section de statistique Leblois en septembre-octobre 1896 pour lui communiquer des dossiers secrets. Il a été prouvé qu’à ces dates Leblois n’était pas à Paris et en dehors des témoignages non concordants et évolutifs d’Henry et de Gribelin, rien ne put jamais prouver qu’il lui avait communiqué le dossier secret. Si Adrien Abauzit avait réalisé un réel travail d’historien, il aurait pris les différents témoignages des deux sur cette question et aurait pu observer de quelle manière ils furent préparés et évoluèrent au gré des besoins. Peut-être aurait-il pu ainsi comprendre que dans une affaire judiciaire, les témoignages d’une même partie doivent être évalués et qu’ils peuvent parfois n’être pas la vérité, rien que la vérité et toute la vérité.

1’16’38. La « jonction » Leblois-SK. Adrien Abauzit nous la dit « complètement bidon » et qu’elle devait être bien antérieure à ce que les deux intéressés en dire. « Devait » ? Il faudrait quelques preuves qu’Adrien Abauzit ne donnera jamais. Si elle ne repose que sur le témoignage Billot vu précédemment, ce ne peut suffire. Parole contre parole. Nous avons aujourd’hui tous les originaux de la correspondance Leblois-SK qui indique bien ce que fut leur relation. Pourquoi Adrien Abauzit n’est-il pas allé la voir ?

1’17’07. Les événements d’octobre-novembre 1897. Dommage qu’Adrien Abauzit n’ait pas préparé son dossier. Il aurait pu découvrir les souvenirs de Du Paty de Clam et un certain nombre de documents dont les autres lettres d’Esterhazy à Billot, lettres dont il ignore tout, et qui détruisent sa narration. Pour le détail réel de ces événements, nous renvoyons encore à L’Affaire Dreyfus de 1894 à nos jours.

1’24’47. LE MEILLEUR. On a là un parfait échantillon de la méthode abauzitienne, pour ainsi dire une synecdoque. « Sans [s]e vanter », Adrien Abauzit nous révèle un scoop extraordinaire, « une analyse et une conclusion nouvelles » qui prouve tout. Souffrain, agent du Comité de défense contre l’antisémitisme, est l’auteur des faux télégrammes adressés à Picquart. Pour commencer la chose n’est pas nouvelle, ni comme exposition, ni comme analyse, ni comme conclusion, et se trouve tout entière en mieux écrite dans le Dutrait-Crozon, bible antidreyfusarde publiée en 1924, p. 98. Adrien Abauzit ou l’art de faire du vieux avec du vieux. Adrien Abauzit découvre donc du connu et emprunte à ses aînés sans le dire ce qui leur appartient et auquel ils attachaient d’ailleurs si peu d’importance qu’ils ne l’exploitèrent pas. Mais peu importe. Ce qui compte ici, comme toujours avec Adrien Abauzit, c’est ce qu’il ne dit pas. Pourquoi, puisque la chose se trouve dans un des volumes présents devant lui, n’explique-t-il pas comment il est possible que si Esterhazy est un agent du syndicat, c’est lui, qui dès l’instruction de Pellieux, le 24 novembre 1897, parle à l’enquêteur du rôle de Souffrain et de ses liens avec le « Syndicat » ? Voici ce qu’il dit, évoquant la fameuse et fantasmatique dame voilée qui l’aurait renseignée : « Au cours d’une de ses conversations, elle est entrée dans de très grands détails sur l’organisation de ce qu’elle appelait « la bande », et elle m’a dit notamment qu’un M. Isaïe Levaillant avec l’ancien agent Souffrain s’occupaient très activement de l’affaire ; et que, notamment, M. Isaïe Levaillant avait eu pouvoir du colonel Picquart de se faire remettre sa correspondance au domicile qu’il avait conservé à Paris ». Quel intérêt pour le syndicat de jouer cette partition ? Mais il y a encore mieux… Pourquoi le 19 novembre, donc quelques jours plus tôt, le même Esterhazy avait lui-même publiquement accusé Souffrain et Levaillant en déclarant à Charles Roger de l’Intransigeant qui s’était empressé de l’imprimer que : « L’affaire est machinée de toutes pièces par trois [sic] personnes : M. Isaïe Levaillant, ancien haut fonctionnaire de la police ; l’ex-agent Souffrain, qui a échangé récemment des télégrammes avec ce dernier ; l’avocat L…, et le colonel Picquart » ? Pourquoi encore le 17 novembre, Esterhazy avait-il, sous son pseudonyme de « Dixi », rendu la chose pour la première fois publique en publiant dans La Libre Parole : « À Monsieur Scheurer-Kestner. M. Scheurer-Kestner n’a pas répondu à nos questions concernant la parenté entre : 1° Le juriste M. L. qui a fouillé dans les dossiers du service des informations du ministère de la guerre et son juriste conseil. 2° Le capitaine Lebrun-Renault, qui a reçu les aveux de Dreyfus. 3° L’ex-agent Souffrain qui, avec Isaïe Levaillant, mène la campagne policière pour Dreyfus. Si M. Scheurer-Kestner veut des renseignements complémentaires, nous lui dirons ceci : Dès que Souffrain sut qu’il s’était montré comme un novice en apprenant qu’on faisait une petite enquête sur des télégrammes imprudents et affolés, il a essayé de se rattraper en prévenant son compère et ami par l’intermédiaire d’un Juif de Tunis. Le compère va protester qu’il n’a jamais connu Souffrain. Nous chargeons Mlle S… de le démentir. » Quel intérêt pour le complice Esterhazy d’impliquer ainsi SK, Leblois, Picquart, de révéler les télégrammes et l’identité de Souffrain et de Levaillant avec lesquels il est censé travailler, et, dans le dernier, de parler des aveux…. Adrien Abauzit, il faut nous expliquer, sans vous vanter, quelle est cette stratégie….

1’31’22. Esterhazy auteur des télégrammes. Adrien Abauzit réfléchit pour une fois à l’endroit mais le problème c’est qu’il en arrive tout de même à une conclusion qui n’est pas la bonne. Une conclusion qui n’est pas la bonne et en induit une autre qui est la nôtre, à nous « historiens de la vulgate ». Comment Esterhazy a-t-il pu, martèle-t-il, parler des télégrammes envoyés à Picquart, s’il ne les a pas écrits ? Il joue donc la partition du « Syndicat ». C’est vrai qu’Esterhazy en parle et que s’il peut en parler, c’est qu’il les a écrits ou tout au moins qu’il en connaît l’existence. Mais ne pouvait-il justement le savoir parce que, protégé par l’État-major, comme le dit plus tôt Adrien Abauzit, les gens de l’État-major lui en avaient parlé et que s’ils lui en avaient parlé, c’est parce qu’ils en étaient à l’origine ? Ils lui en avaient parlé ou les lui avait fait écrire ? C’est ce que dira d’ailleurs Esterhazy dans ses mémoires inédites qu’une nouvelle fois Adrien Abauzit s’est bien gardé d’aller voir. Parce que si Esterhazy est complice de Picquart, il faut vraiment, comme nous le disions dans le dernier post, qu’Adrien Abauzit nous explique pourquoi Esterhazy pouvait dans les articles de La Libre Parole y dénoncer ses complices : Picquart, Leblois, Souffrain, Levaillant et même rappeler à tous ceux qui n’y pensaient plus que Dreyfus avait fait des aveux. Et puisque nous en sommes à demander des explications, il faudrait aussi qu’Adrien Abauzit explique pourquoi il évoque ces articles sans jamais dire qu’Esterhazy y livre au public le nom de ses complices… Et c’est d’autant plus amusant qu’à la suite, Adrien Abauzit vient attaquer Marcel Thomas qui fut un grand historien et lui reprochant de passer des faits sous silence. La poutre dans l’œil d’Adrien Abauzit et si épaisse et si bien enfoncée qu’ainsi doivent s’expliquer ses constantes erreurs de lectures…

1’32’03. Les contradictions de Marcel Thomas. Oui, Marcel Thomas s’est contredit d’un livre à l’autre sur un point de détail qui n’intéresse personne et surtout pas la justice de l’époque qui fut saisie et n’inquiéta jamais Souffrain. Cela prouve juste que Marcel Thomas travaillait et qu’il était un vrai historien, c’est-à-dire quelqu’un qui qui sait que l’histoire est une matière vivante et que toute hypothèse, toute thèse peut-être à tout moment remise en question par la découverte d’une nouvelle source… et même quand cette thèse est celle qu’on a soi même défendue. Ce qui est d’ailleurs amusant, c’est que Souffrain fut découvert avant l’instruction Ravary (contre Esterhazy) et que le commandant Ravary refusa de l’entendre… Celui qui déposa plainte le 4 janvier 1899 contre Souffrain était… Picquart… et qu’il n’y fut pas donné suite… Pourquoi Picquart déposa-t-il plainte contre celui censé être son complice… Cela fait partie du grrrrrand complot ? Mais dans ce cas pourquoi un homme de l’État-major refusa-t-il d’entendre dans le cadre d’une procédure judiciaire un suspect qui était présenté comme la cheville ouvrière du Syndicat ?

1’34’43. Esterhazy n’était pas en mesure de livrer les documents énumérés au bordereau. Carvallo l’a dit à Rennes, à partir du 7 avril 1894, les officiers d’artillerie avaient eu à leur déposition « une description complète du frein hydropneumatique ». S’étant rendu à Châlons, comme nous le savons, il n’aurait pas été d’une extrême difficulté à Esterhazy de se la procurer. De même de la question des troupes de couverture dans laquelle le 6e corps d’armée jouait un rôle essentiel, 6e corps d’armée basé à Châlons… et si Esterhazy n’avait pu là obtenir les renseignements dont il avait besoin il lui aurait suffi de lire et de résumer le Journal des sciences militaires qui s’était intéressé à la question dans son numéro de mai 1894. Relativement aux modifications apportées aux formations de l’artillerie, nous savons qu’elles avaient été mises en application, toujours à Châlons, et au moment même où Esterhazy s’y trouvait. Concernant Madagascar, on pourrait rappeler les différentes publications qui livrèrent sur le sujet des informations ou, rappeler que le colonel de Torcy, chargé de préparer l’expédition, était alors affecté à Châlons où Esterhazy aurait très bien pu recueillir quelques informations. Le manuel de tir était, nous en avons parlé dans un précédent post, à la disposition de tous et avait même fait l’objet d’une édition autographiée. Il n’était donc pas difficile de se le procurer, contrairement à ce qu’en dit Esterhazy dans le bordereau pour lui donner de la valeur. Et faut-il rappeler que la phrase du bordereau : « le ministère de la Guerre […] a envoyé un nombre fixe dans les corps et ces corps en sont responsables. Chaque officier détenteur doit remettre le sien après les manœuvres » ne peut indiquer qu’une chose : que son auteur ne pouvait être qu’un officier d’un corps, comme l’était Esterhazy et non un officier d’État-major qui n’avait aucune raison de parler de ce qui se passait dans les corps. Demeurent les manœuvres. Marcel Thomas, lui-même… Adrien Abauzit, a prouvé qu’Esterhazy avait assisté « à des manœuvres de garnison » à la fin d’août 1894. Cela pourrait suffire dans le cas où nous ne voudrions pas considérer, ce qui nous semble pourtant probable, qu’il ne s’agissait là encore que d’un mensonge visant à rendre intéressante sa « collaboration ». Même écriture, même papier, possibilité de fournir les documents, relation établie avec Schwartzkoppen… il n’en faut souvent pas autant pour convaincre le plus retors des policiers…

1’35’14. Zola « couillon », Jaurès « raclure », soit. Mais ce n’est pas le général de Boisdeffre qui parle au procès Zola de la pièce qu’on découvrira être un faux mais le général de Pellieux…